他的画里有老舍笔下的老北京

2019-10-18王霜霜

王霜霜

广顺号到宝和斋没了,现在都是卖咖啡和旅游商品的了。鑫园澡堂——以前老北京城很有名的澡堂子没了,现在是三层楼的旅店了。龙王庙也没有了,被这个旅店吞吃了。洪记馒首铺、振阳春饭铺这几个店也都没有了……摊开自己画的《烟袋斜街旧影图卷》,79岁的何大齐一家一家地划拉着,细数儿时游玩的这条商业街。

说这些的时候,何大齐正坐在北京朝阳公园附近的一个高层公寓里。窗外不远处,528米的“北京第一高楼”中国尊直插云霄,再往前就是土豪金的人民日报新大楼、央视新大楼“大裤衩”、国贸三期……

接着往西走十几公里,才是何大齐从小长大的四合院。小时候,何大齐住黄城根胡同,奔什刹海玩,他总打烟袋斜街过。烟袋斜街不长不宽,形似一个烟斗,既有卖古玩、文房四宝的,又有卖油烟、爆肚的,还有摆摊的、遛鸟的、溜达的骆驼和抖空竹的小孩,“那时候人少,北京城也小,比较自由”。而今,这里成了游客们的打卡胜地,每天游人如织。

城市在高速发展,每次出门遛弯儿,何大齐总能发现家附近的一些新变化。不过,他一闭眼,像放电影似的,一幕幕的都是过去的老北京城,过去的生活。他把这些记忆留在了画纸上。

黄城根往事

“臭豆腐,酱豆腐,卤虾小菜酱黄瓜。”“活秧的豌豆哎!多给的豌豆,赛过榛瓤。”胡同的一天是从叫卖声开始的。黄城根胡同紧邻西四牌楼,往北走是护国寺,往西走是白塔寺,何大齐从5岁到26岁,一直生活在这里。

“哗啦……哗啦,他是用四块铁片绑在一起,摇一摇,再加上吆喝。”何大齐一边用手示范,一边说,“这代表着磨剪子、磨刀的来了。”以前的老北京城,街市是行走的,胡同里的叫卖声传到院子,大家听音识人。奶奶在家里话事,又是个极疼小辈儿的,三不五时就招呼着捏江米人、卖西瓜的往家里来。

何大齐

而儿时的何大齐只醉心于拿着三叔的听诊器站在院子里听吆喝声,他把听诊头挂在耳朵上:一个卖白薯的老头叫卖声最为简单,“又熟了哎……”哎字拖得很长,特别悠远;一位卖水果的青年人吆喝声最有特色“百里百里(白梨白梨)”,山东口音很重,但声音脆而有力。

黄城根的四合院总共有五进,人少,房子多,不住人的地方,往往杂草都长到窗户。童年时,家就是何大齐的动物园。院里养着狗和一大缸金鱼,屋顶上有野猫,夜晚时,黄鼠狼就开始和猫打架。夏天的早上,季鸟、伏天子扯着嗓子叫个没完,到了晚上,蛐蛐、油葫芦也不甘示弱,争当“好声音”。何大齐当时最爱玩逗蚂蚁的游戏。他看见吃残渣剩饭的蚂蚁黑压压的,聚成一团,立刻用卫生球画一个圈,“蚂蚁闻着味儿,就出不去了”。

这院子还是个植物园,种着枣树、桃树、苹果树、杏树、葡萄、藤萝……百花盛开的时候,蜜蜂、马蜂、蝴蝶都在花丛里钻来钻去。一到秋天拿竹杆子打枣,“那枣都好吃着呢”,何大齐脸昂着,两眼发亮,回味道。

出了家门就是一条菜市场,窝棚里有卖粮食的、卖菜的、卖肉的、卖鱼虾的、卖调料的……五行八作都在这里讨营生。小时候,何大齐就在这儿整天看人,看卖鹅毛扇的人挑担子的动作、来买蝈蝈儿的人的神情,学算卦先生的话术。

每年奶奶的大寿是何家的一大盛事。早上刚起来,同和居的厨师就到家去了,五六个小伙子,都操着一口的山东话。端菜的,打雜的,做饭的红案和白案,开始在院里布置,搭炉灶、搭棚子。中饭客人少,只有两三桌,一般就简单地吃点打卤面,上五六个炒菜。晚饭就隆重了,五六十人来吃饭,必须分两波才能吃完。“我奶奶特别喜欢热闹,晚辈来了都先给她磕头,完了就是坐在那儿说话、打麻将。”

这时,何大齐总跑去厨房“偷师”。“我在旁边看怎么做这饭,比如糖醋鱼这道菜,这鱼怎么炸,炸完之后怎么拿布包上,怎么捏,然后怎么勾汁、怎么倒等等,这整个全过程我到现在都记得特别清楚。”

几年前,北京电视台录节目,提出来要拍一下何大齐的故居,他再次回到黄城根胡同。他回去一看,大门已经没有了,变成一个足疗店。“我进去了,那人还招待我,以为我要足疗。”何大齐想去后面的院子看看,但走进去一看,后面都封死了。“过不去了,院子里搭了好多东西,已经面目全非了。”

后来,何大齐也回过曾经住过的刘兰塑胡同,现在也已经被拆了。“全没了,变化太大了,也跟历史翻过一页一样,已经是过去的事了。”何大齐叹息道,于是他决定用笔画下来。

画坛草寇

何大齐没学过画,退休前,他是一位语文老师。中央美术学院教书的儿子戏称他是“画坛草寇”,什么透视、比例、结构,何大齐没听老师讲过,美术学院画室里的模特儿他一天也没画过,他的画是从市井里泡出来的。

抖空竹

何大齐祖上是嘉庆年间迁到北京的,何家出过书法家,但却没有画画的,唯独他对画画十分痴迷。几岁时,何大齐就在墙壁上画。那是上世纪四五十年代,他净画一些日本鬼子、德国希特勒的士兵和抗美援朝中的美国佬。“完全就是凭想象,那是儿童画嘛,看了一些电影,还有一些杂志刊物的德国兵照片,就在这个基础上进行发挥。”他逐渐形成了一套自己的方法,比如德国兵的帽子像一个“八”字等。

初中时,何大齐开始画速写和素描,画纸是在旧货摊上买的论斤称的“白报纸”,画板是一个硬纸壳。家门口的菜市场是他学画的第一课堂。模特儿就是他眼前的这些人,什么卖豆纸的、卖黄土的、收破烂儿的小商小贩。何大齐拿着铅笔,对着他们,常常一蹲就是一下午。那时候,大家还把画画叫做“画影”,有些迷信的人认为“画了丢魂”,忌讳这个,不让他画。他便偷偷地画,甚至在实践中还学会了指东打西的战术——明明是看着东边的那个人,实际画的却是西边的。

拿着纸、笔,何大齐走哪儿画哪儿。白塔寺和护国寺经常会有庙会。“说是庙会,其实它跟庙没什么关系,就是集市。”何大齐说,“店里都是空的,锁着门,都在外头摆摊儿,卖什么的都有,卖野药的、拔牙的、说评书的、唱大鼓的、变戏法的、摔跤的……”

何大齐中学在41中就读,离白塔寺特别近。一般上午放学,吃完饭,他就直奔庙会,下午放学再接着去,一直到吃晚饭才回家。要是一路沿街看到感兴趣的事,也画下来;回到家,看到奶奶正在躺椅上打盹儿,也趁机勾画下来。搬出黄城根胡同时,他画的画装起来有好几麻袋。

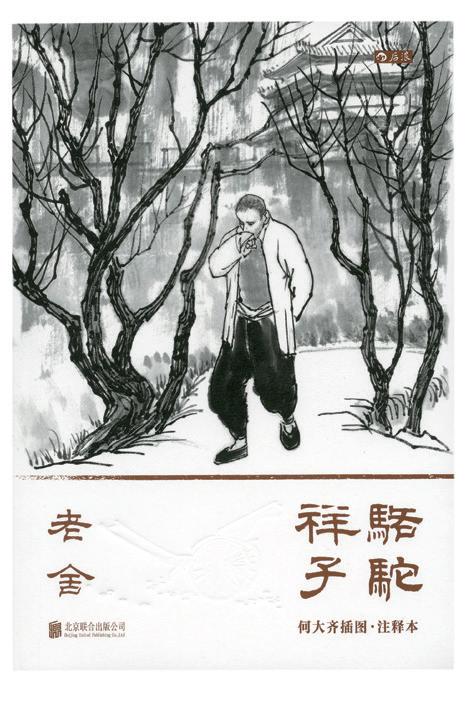

虽然是个“野路子”,但何大齐的画现在却很受出版社、媒体的欢迎。他画的老北京民俗、职人,出版社的编辑看到后觉得很有味道,把他的一些画集成《燕京往事》一书,《北京晚报》还给他开了专栏,专门讲老北京的民俗。中国画报出版社出版作家老舍的《骆驼祥子》时,特意找他画了插图。老舍的女儿舒济为书作序说:“他的人物造型生动,环境准确,细节描绘得当,画面富有那个时代的气息,是一套难得的好作品。”此外,何大齐还为老舍的另一部作品《茶馆》画了插 图。

何大齐为《骆驼祥子》共画了24张插图,有一张讲的是祥子从军阀手里逃出来,走到西直门时,他找了个理发的,又到小摊上吃了点儿豆腐脑。何大齐配的插画是这样的:一张理发椅,椅子里都是小抽屉,抽屉里面装的是理发工具,剃头时,来理发的人手里还拿着个小筐,来装碎头发。这些细致的场景,没经历的人可画不出来。

何大齐曾经见过有人画北京的胡同。“我一看这胡同什么细节都没有,就是两边有些房子。这说明他对北京胡同一点也不熟悉,完全没有生活经验。北京胡同的房子门口一般都堆了一堆东西,什么筐啊,什么缸啊,还有老年人乘凉坐的椅子什么的。”

在纸上留住老北京

老汉肩上挑着担,担子上挂着鹅毛扇,小腿束着绑腿带,这是“卖鹅毛扇的”。金甲红袍双耳长,兔爷排排坐在小摊上,这是画的老北京民俗“八月十五买兔爷”。何大齐的画里达官贵人很少,都是以前在家门口摆摊的小人物,“因为我对他们很熟悉,一闭眼都是这些东西”。

画儿上,一个小脚老奶奶挎着包,旁边站在一个小孩,一边拿着风筝,一边抬头看小商贩递过来的糖葫芦,这是何大齐一幅关于“大糖葫芦”的速写,旁边题着字:大糖葫芦似长龙,蘸上饴糖白又红,五颜六色小旗飘,厂甸庙会春意浓。小时候,何大齐最盼望过年。旧年历是从腊月二十三到正月十五,共二十余天,最是老北京民俗、民情大荟萃的时候,“活动特别多,仪式特别多。吃的东西特别多,玩的东西特别多”。厂甸庙会是北京城内的一大盛事。大糖葫芦是厂甸的标志性食品,最长的有一米多长,小时候何大齐每次过来,都要扛一串回家。

“刚开始,我是有一种怀旧的心理,现在的生活环境发生了很大变化,年轻人都不知道老北京人的生活状态是什么样了,以前老年人都穿着绑腿的裤子,现在这种形象都消失了。我觉得这至少是咱们北京发展史当中的一个环节,这个环节现在已经过去了,你要是不弄的话就会忘记。”何大齐说。

磨刀的

2009年,何大齐回什刹海游玩,发现这里从一个安静的风景区变成了闹市,到处都是酒吧、咖啡厅。烟袋斜街也早已不复往日的情形,旧店铺不在了,卖的都是旅游商品,生活气儿荡然无存。于是,他想在画上复原20世纪三十至四十年代烟袋斜街。

何大齐找到了一个烟袋斜街的“原住民”——“爆肚张”的东家张双祥,今年八十多岁了,之前他们家的摊儿就开在烟袋斜街。公私合营之后,张双祥还成为了烟袋斜街房管局的工作人员,因此他对烟袋斜街上每个店铺都很熟悉。画之前,何大齐先用相机把现在烟袋斜街上的店铺挨个照一遍,之后再拿铅笔用速写的办法把它全勾出来,拿给张双祥看,让他给标出来原来的店是什么样,他再按照他的标记一一复刻出原貌。之后,何大齐再找一些老人核实,定版后,才拿毛笔一点点画。最终画完后,全幅画长16米,收录52家店铺,294个人,铺满了一排桌子。

“你画一条空街不成,必须有人活动。”何大齐说。为了让整条街活起来,他还为街上添了很多行人,迎娶的队伍、走街串巷的货郎、玩空竹的小孩、拉着骆驼的运煤人等各色人等。这些人虽是何大齐想象出来,但却也不是胡画的。“我翻了很多1949年前后的老照片,那些人穿的、用的,擺摊儿的摊子怎么摆,桌椅怎么放,棚子怎么搭,这些东西都是有根据的。”

《万有汉字》书影

《万有汉字》内页

一幅画复原一条街,也定格了一段历史。“你看这个是结婚的仪仗队,最前头是打伞的,后面跟着两个轿子,第一个是新娘子坐的,还有一个轿子是娶亲太太坐的。娶亲太太就是娘家出的一个全乎人——有丈夫、有父母、有公婆、儿女双全。”何大齐指着《烟袋斜街旧影图卷》上的迎娶队伍,对本刊记者介绍道,“你看这送亲人头上戴着的帽子还带着清朝时的感觉。”

不入画了

1966年,何大齐一家从黄城根胡同搬到了刘兰塑胡同,五进的四合院变成了一间半由仓库改成的房子。上世纪八十年代,“落实政策”后,他们一家搬到了石景山。直到2007年,何大齐才搬到了现在的家。他家客厅里最引人注目的是四幅书法作品,摘的是王国维《人间词话》里讲古今成大事者、大学问者的三种境界。

退休后,除了画画,何大齐还被邀请去给一些退休老干部讲书法、汉字。“你不琢磨不知道,一琢磨就发现汉字这里面的东西太丰富了。它不仅是文字问题,还是历史问题、文化问题,古人的生活方式、认知方式都反映在汉字里。”何大齐以“休”为例,“一个单立人一个木,这就说明古代人的生活很简单,很简朴,他走累了或者干活干累了,就靠到树上歇一会儿”。“再比如家庭的家,一个宝盖,底下一个豕字,豕就是猪,猪的象形字,宝盖代表房子,就是说过去的农耕社会,家家都养猪。”

但他发现现在了解汉字的人越来越少了。一次,他被邀请到北大去做讲座。一开始,他心里有点打怵,“我一想北大那都是做学术的尖子,我去讲行吗?”结果去了一讲,他发现一些知识分子对此知之甚少,但非常感兴 趣。

《骆驼祥子》书影

《茶馆》书影

“除了一些专门研究的人,大部分人都不了解汉字的由来,反而,曲解汉字的人越来越多。”何大齐说,“咱们现在的字典只说形、义、音,这字怎么写,这字什么意思,念什么,把汉字弄得十分工具化,让大家刚开始接触汉字时,就失去了了解它的兴趣。”于是,他出了本《万有汉字》,详细解读许慎《说文解字》里的540个部首,帮助大家掌握汉字的造字精髓、识字的技巧,学习隐藏在汉字背后的知识。

何大齐觉得我们正在失去一些有意思、有意义的东西。有一次,去月坛的同和居吃饭,他问服务员有“核桃酪”嗎?这是一种用核桃、江米、枣做成的小吃,他们小时候常吃。年轻的服务员告诉他“没听说过”,厨师也说“不做这个东西了”。后来,他在另外一家店里找到了这个菜,但价格奇贵,“因为料都是要人工锤的,费事儿”。

过去的味道只能是追忆了。如今,何大齐已经不走哪儿画哪儿了,他大部分的乐趣都在回忆,把曾经的老北京留在他的画里,他的文字里。采访的最后,本刊记者问他:“现在还会拿着本出门速写吗?”他指着阳台外面一幢幢像盒子一样的楼盘,连连摆手说:“不入画了。”