基于进化与适应观的“遗传与环境”教学实践

2019-10-17游亚平

游亚平

摘要 以“遗传与环境”教学实践为例,介绍合理选择问题串、模型建构、自主探究等方法渗透进化与适应观,有效培养生物学核心素养的途径。

关键词 学科核心素养 进化与适应观 生物学教学

中图分类号 G633.91

文献标志码 B

《普通高中生物学课程标准(2017年版)》(以下简称课标)明确提出了生物学学科核心素养,凝练形成生命观念、科学探究、科学思维和社会责任四个要素。“生命观念”作为学科核心素养之首,以其内涵和要求出发指导课堂教学,形成影响学生十年甚至终生的想法或观点,高度体现了生物学学科的育人价值。其中“进化与适应观”作为生命观念的重要内容,能够帮助学生理解生命的历史来源、各种生物、生物与环境之间的关系,甚至预想未来的生命变化,对生命依赖的环境提出了一个普遍认可的准则,为搭建以进化为中心的生物体系创建了一个整体框架。下面以“遗传与环境”为例,探讨生物学科核心素养在初中生物学课堂教学中的应用实践。

1 教材分析与思路设计

“遗传与环境”为北师大版八年级上册第二十章第五节的教学内容。教师在设计教学设计时,要考虑学生已经掌握的学习基础,包括知识基础和生活感悟,对于旧知做到“联旧立新”,对于错误的认识及观点做到“破旧立新”,最终促进学生自主搭建知识体系。本节课是渗透“进化与适应观”这一生命观念的重要内容:知识基础方面,学习本课之前学生已经了解生物与环境的相互影响、生态系统及其稳定性、人与环境等相关知识,同时也已掌握动物运动方式适应不同环境等相关的旧知基础;生活感悟方面,学生在生活中比较容易观察到同种植物在不同区域的性状表现差异。本节课的学习能帮助学生解释这些现象的产生,更为高中阶段进一步学习遗传与进化、稳态与调节、生物与环境打下良好的基础。教学思路是调动学生利用已有的旧知,联系生活中的实际问题,通过情境分析、提出问题、模型建构、模型修正、模型应用,归纳并总结得出遗传和环境对性状表现的影响模型。

2 教学目标

(1)通过对生活中的遗传、变异、适应和进化现象相关资料的分析,举例说明可遗传与不可遗传变异;由表及里、由浅入深理清性状表现分别与遗传和环境之间的关系;举例说出遗传育种在实践上的应用,初步形成进化与适应观,并能应用这些观点解释其他相关现象。

(2)通过对生物界适应和进化的实例分析,运用归纳与概括的方法得出遗传和环境对性状表现的影响,构建基因型、表现型和环境之间的影响模型,并能用批判性思维论证生活中一些错误的观点。能够通过性状变异的遗传特性区分可遗传变异和不可遗传变异,并能归纳总结遗传特性主要的衡量标准是遗传物质即基因组成是否发生改变,进而得出基因组成发生改变的遗传为可遗传变异。

(3)通过对课外活动“观察环境条件对生物性状表现的影响”的结果进行思辨讨论,探究影响性状表现的因素,能够得出结论性状表现不受唯一因素的影响,而是基因型和表现型共同作用的结果。

(4)关注环境变化对生物性状、物种进化的影响,通过学科兴趣活动、专题宣讲等方式向他人宣传降低物理、化学、生物因素对环境危害的措施,共建健康绿色环境。结合当地资源参观一些作物种植基地,了解遗传育种在实践上的应用。

3 教学过程

3.1 整合资源,抛出问题

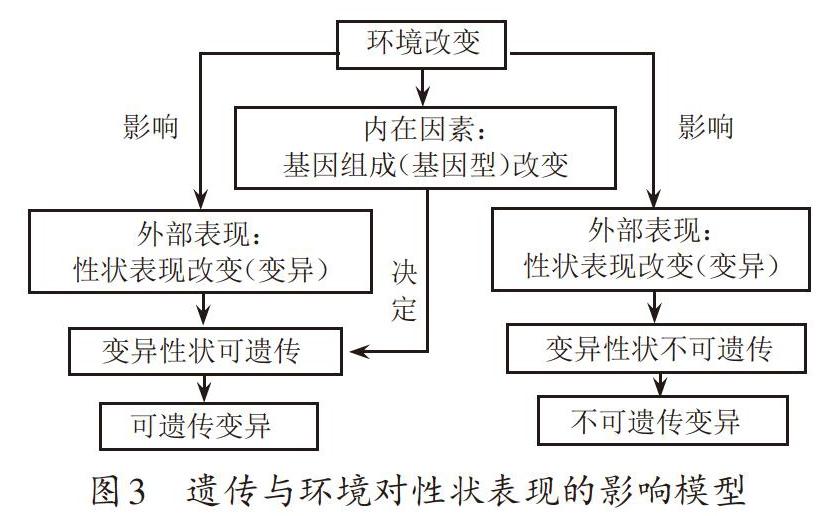

新课程理念特别强调情境化的教学,以提升学科教学与科学、社会生活之间的联系。课标明确提出在设计和组织教学活动时,要围绕重要概念灵活选择具有代表性的事实辅助概念的形成。因此,对教材的资源进行重排、解析和拓展,创设贯彻本节课情境主线“小美的心愿——人类的美白之路”,采用“问题串”教学方式,依次呈现资料、问题串(图1)、补充证据,层层递进激发学生的思考,引出研究的2个核心问题:核心问题①——在特定的环境是否会影响生物的性状表现?核心问题②——环境变化引起的生物性状改变可遗传吗?

3.2 剖析内因,解决问题

课标在倡导探究性学习的同时,也建议教师应提供更多地机会让学生进行观察、描述、提出问题、作出解释等,而且要能与他人合作和交流,即具备通过语言表達、文字描述、数字表格、示意图等多元化的方式呈现结果的能力。教师有意识地给学生创设小组讨论和课堂语言表达的机会,在锻炼学生表达能力的同时,可及时发现学生思维可延展区,挖掘深度思维。如部分学生认为在极端条件下晒黑的肤色不可能再变白,肤色可能不遗传,这些结论的得出都必须经过批判性思辨,侧面反映部分学生已经在理解“性状表现同时受基因型和环境影响”这一概念的基础上具备对特定现象进行分析判断的能力。

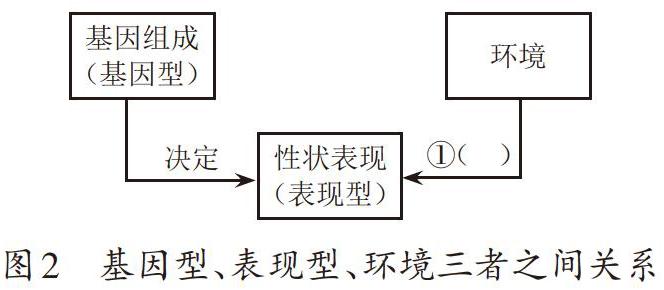

教师在授课一周前布置学生完成小组课外探究活动“观察环境条件对生物性状表现的影响”。学生通过亲身体验和表达反馈,切实理解将实验材料替换为绿豆的原因,掌握实验现象的观察方法、数据记录及分析的要领。在课堂上,小组分享实验结果,最终揭示基因型、表现型与环境三者之间的关系,加深对概念的理解。

教师通过一系列问题串,从肤色、基因组成出发,引导学生回忆基因型、表现型的概念。接着,引入太阳这一外界环境,让学生自主发现并归纳得出外界环境同样也能影响肤色,呼应并提醒学生回归印证本章第二节“性状遗传的物质基础”中的原话“基因虽然能控制生物性状,但也不能控制生物体的全部生命活动。有很多性状表现是由遗传物质和环境共同作用的结果”。同时,留下环境改变的肤色能否遗传给下一代的问题,启发学生进一步思考变异的可遗传性。教师在培养学生归纳与概括、批判性思维等思维能力的同时,引导学生回归教材,从课程总体设计角度构建知识体系。

3.3 总结规律,建构模型

经过前期的学习,学生已经掌握了性状表现与基因型之间的关系,加上新增证据1“长期晒太阳的非黑色人种肤色也有可能变黑”、证据2图文资料“环境对水毛莨叶片形状的影响”、证据3“喜马拉雅白色家兔毛色随温度发生变化”,引导学生从人、植物、动物三个代表事实中归纳出“环境也能影响生物性状”这一规律,形成初步模型(图2)。教师引导学生利用模型解决核心问题①,由学生用语言表达完成第一个概念的描述“性状表现是由基因组成与环境共同作用的结果”。通过问题⑥引发学生思考,补充证据4“世界上皮肤癌发病率逐年升高”,让学生意识到紫外线加强、臭氧层破坏等环境变化对人类的危害,引导学生关注环境变化,文明出行共创绿色家园,提升社会责任意识。

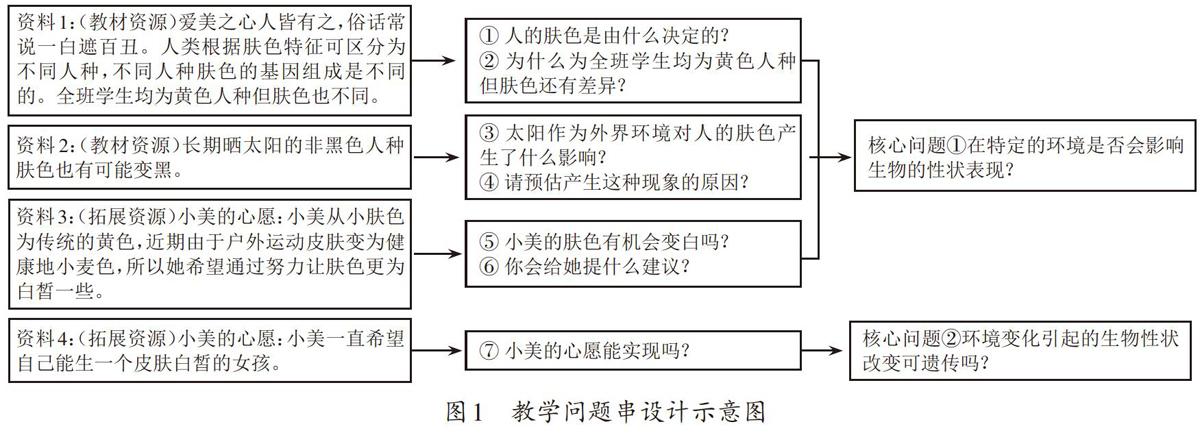

3.4 分析证据,修正模型

教师提出问题⑦引入核心问题②——环境变化引起的生物性状改变可遗传吗?提供证据5“高杆和矮杆杂交遗传图解”,师生共同分析变异可遗传本质的原因是基因组成发生改变。提供证据6“通过整容手术形成双眼皮的父母(原为单眼皮)无法将双眼皮的性状遗传给下一代”这一事实,使学生得出仅由外界环境或人力改变所一起的变异是不可遗传的。最后,引导学生总结提升为:环境引起的生物变异,如果引起基因组成(遗传物质)变化的是变异可遗传,否则变异不可遗传。学生依据规律进一步完善模型,得到遗传与环境对性状表现的影响模型(图3)。

3.5 联系实际,应用模型

教师提供图文新情境,要求学生解释、预测并提出建议。

情境1:某些检验科医生手臂经常受X光照射,皮肤细胞中基因发生改变会遗传给后代吗?为什么?

情境2:科学家选择矮杆(抗倒伏)低产和高杆高产的水稻进行杂交获得了矮杆高产的水稻植株,大大提高了农业产值,新产生的矮杆高产的性状能遗传给下一代吗?为什么?可遗传的变异都是有利的?

情境3:某工业地区,长期白色粉尘和工业废气污染,使当地的某种昆虫翅膀颜色由黑色变成了白色,如果工业污染不停止,经过一段较长的时间后,你能估计这种昆虫的所有个体中翅膀为白色的个体数量会发生什么变化?对此现象环保部门面向社会征集解决措施,你有什么建议?

教师引导学生联系生活与社会实践,促进学生对环境与变異两者内在影响关系的理解,使学生做到“知理善用”。并借助情境3,培养学生的“进化与适应观”,使学生能够从时间长线看待生物不断进化,适应环境,同时生物也能影响环境。另外,也顺应纸笔测试的趋势,要求学生具备用已有知识组织科学语言表达自己观点的能力。最后,回归问题⑦,完成整节课的主线探究,引导学生利用所学知识分析并正确看待整容这一社会热点问题,使学生形成心灵美和健康美的正确态度。在课外拓展方面,教师可组织课外兴趣活动,如征集降低物理、化学、生物因素对环境危害的标语,开展集中展示和宣讲,也可结合当地资源参观一些作物种植基地,了解遗传育种在实践上的应用。

4 教学反思

新课程理念下,教师必须关注学生生物学科核心素养的发展。教师在进行本节课的整体设计时,紧抓社会热点问题,贯穿一条主线,通过问题串、模型构建、自主探究等一些方法为学生提供台阶(即事实证据),并创设主动学习和多元表达的机会,帮助学生理清基因型、表现型、环境三者之间的关系和影响方式,有意识地渗透了生命观念、科学思维、科学探究和社会责任的素养理念。教育的效果是一种“获得性遗传”,教师个人首先要具有的专业学识和人文素养,才能通过课堂落实生物学科核心素养,充分体现生物学科最核心的价值。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.普通高中生物学课程标准(2017版)[S].北京:人民教育出版社,2018,1.

[2]中华人民共和国教育部.义务教育生物学课程标准(2011版)[S]_北京:北京师范大学出版社,2012,1.