基于学生科学思维发展的教学组织实施

2019-10-17王妮莎闫景娟

王妮莎 闫景娟

摘要 在“物质跨膜运输的方式”一节的教学中,通过对细胞膜结构分析,让学生对FI20、0s、葡萄糖、离子等物质的跨膜运输方式提出假说,并让学生给出相应证明的实验思路。学生通过科学分析老师给予的相关实验结果,得出相应结论,并和教师一起建立物质跨膜运输的方式的模型。本节课通过提供实证材料、按照“现象一假说一证据一结论”的思维过程进行探究,旨在训练学生的科学思维。

关键词 实证材料 自主探究科学思维

中图分类号 G633.91

文献标志码 B

1 教学设计理念及学习内容分析

《普通高中生物学课程标准(2017年版)》(以下简称课标)提出“核心素养为宗旨、内容聚焦大概念”等课程理念,凝练了“生命观念、科学思维、科学探究、社会责任”4个学科核心素养。在现行人教版必修1第四章“细胞的物质输入和输出”中,集中体现出结构和功能观、物质和能量观的生命观念。科学思维是一种建立在证据和逻辑推理上的思维方式,基于学生科学思维发展的教学设计,应重视事实证据,强调从事实到观点、规律的逻辑思维过程。

课标中关于第四章的概念层级关系,可抽提为以下几个部分:①大概念:细胞的生存需要能量和营养物质。②重要概念:物质通过被动运输或主动运输方式进出细胞,以维持细胞的正常代谢活动。③一般概念:阐明质膜具有选择透过性;举例说明有些物质顺浓度梯度进出细胞,不需要额外提供能量;有些物质逆浓度梯度进出细胞,需要能量和载体蛋白;举例说明大分子物质可以通过胞吞、胞吐进出细胞。观念是在理解概念的基础上通过进一步抽象而形成,具体的形成路径可简化为“生物学事实一一般概念一重要概念一大概念一生命观念”的4个环节。据此,构建了如图l所示的单元概念框架。

2 教学目标及重难点分析

教学目标:①通过资料分析,说明三种物质跨膜运输方式及其特点,从而认同生物在分子层面、细胞层面存在结构与功能的适应;②运用概念图及示意图的方式,比较自由扩散、协助扩散、主动运输的异同,并建立章节概念图;③能够基于生物学事实和证据,进行合理的逻辑推理,分析判断相关的结论,并用科学语言表达自己观点。

教学重点:自由扩散、协助扩散、主动运输、胞吞与胞吐的特点和区别。

教学难点:概念图的构建。

3 教学过程

课标倡导学生自主学习,注重培养学生分析和解决问题的能力,交流与合作的能力及创新精神与实践能力;倡导全面提高学生素养,注重学生在现实生活的背景中学习生物学,引导学生解决来自社会、生产和生活实际的问题。在新课程标准理念指导下,本节课教学流程设计如下。

3.1 渗透物质能量观,引发学生新思考

细胞作为一个开放的生命系统,每时每刻都与环境进行物质交换,而物质进出细胞都要经过它的边界——细胞膜。教师提出问题:当物质分子通过细胞膜的时候,是畅通无阻的吗?细胞膜及其他生物膜的生理特性是什么?生物膜为什么具有选择透过性?它是怎样对物质进行选择的?从而引出本节课主题——物质跨膜运输方式。

3.2 提出合理假设,理性分析资料,得出实验结论

3.2.1 基于细胞膜结构特征,提出物质运输两种途径,并提出合理的实验方案

教师出示细胞膜结构模型图2,引导学生分析:细胞膜的基本结构是什么?基本支架是什么?膜上的蛋白质起到什么作用?物质要跨细胞膜进入细胞具有什么途径?如何设计实验证明某物质跨膜进出细胞到底是直接通过磷脂双分子层还是通过转运蛋白运输的?

学生观察图1发现,细胞膜基本支架是磷脂双分子层,膜蛋白也可起到运输的作用。学生猜想有两种运输方式:直接通过磷脂双分子层或者通过转运蛋白进行跨膜运输。学生分析这两种途径的区别在于有无转运蛋白(实验自变量),要知道某物质到底走的哪一途径跨膜运输应对比其在去转运蛋白膜(人工脂双层膜)和生物膜运输效率的区别。

3.2.2 分析实验数据,得出實验结果

教师给出实验结果(图3),小组讨论:图中物质跨膜运输呈现什么特点?它们都是通过什么方式跨膜运输的?经小组讨论,学生找出具有相同特点的物质,并将这些信息与前面的通透性方式对应:①甘油、C02、02等物质通过人工膜与生物膜的通透性相同,它们应该是直接跨磷脂双分子层运输。②K+、Na+、Cl等物质在人工膜的通透性非常低,而在生物膜的通透性要远高于前者。它们的运输应该是需要转运蛋白的参与。③H20在两种膜的运输都比较大,经过数据对比,其既能跨磷脂双分子层运输,也能经转运蛋白运输。

教师演示02、C02跨膜运输的动画,并引导学生总结得出:02、C02等气体分子,水、乙醇、甘油等溶剂分子直接跨磷脂双分子层从一侧到另一侧的运输称为自由扩散。自由扩散的动力来自物质的浓度差,扩散的方向是从高浓度向低浓度进行。教师再分析:能自由扩散的分子通常分子量小能直接通过脂双层缝隙,或者是脂溶性分子,相似相容。在此过程中,磷脂双分子层在发挥屏障作用的同时,表现出选择透过性。

3.2.3 提供水通道蛋白研究的资料,佐证学生论证

(l)教师给出关于2003年诺贝尔化学奖得主美国科学家彼得·阿格雷和罗德里克·麦金农的细胞膜水通道蛋白部分研究结果的资料:阿格雷在分离纯化红细胞膜蛋白时发现了一个跨膜蛋白AQPI,他将含有AQPI蛋白和不含此蛋白的细胞进行了对比实验。当将这两种细胞放在同一种水溶液中时,膜中含有AQP1蛋白的细胞通过渗透作用不断吸收水分而发生肿胀,不含该蛋白的细胞则没有变化。这说明水的运输方式除了自由扩散,也有需要转运蛋白协助的运输。

(2)教师提供资料,提出问题:水的运输除了自由扩散外,的确还有通过转运蛋白的运输。为什么呢?以尿液形成过程为例,正常成年人每天产生的原尿约为180 L,可最终只有约1.5 L的尿液排出。其他的水去哪儿了?被肾小管细胞吸收进入血液了。该过程需要水分子大量、快速通过细胞膜进入肾脏细胞,自由扩散的运输速率远不能满足生命活动的需要,而水通道蛋白能提高水的转运速率。研究人员发现这些细胞的细胞膜上含有大量水通道蛋白。

(3)教师出示协助扩散的模式动态图,并对结果进行总结:人们把小分子物质通过转运蛋白(通道蛋白、载体蛋白)从高浓度向低浓度扩散的运输方式称为协助扩散。图中另一种物质为什么不能被转运蛋白运输呢?从中可以发现通道蛋白、载体对物质的运输具有专一性。

3.3 制造学生认知冲突,培养学生批判性思维

3.3.1 主动运输的学习

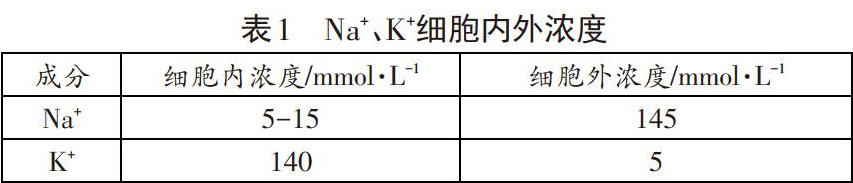

教师出示典型哺乳动物细胞内外离子浓度比较表(表1),提出问题:前面通过分析,我们知道K+、Na+、Cl等离子的运输需要转运蛋白。这些离子的运输也是协助扩散吗?

教师继续提出问题:细胞吸K+排Na+,使膜内、外保持一定的浓度差,这对神经信号的传递、血压、心律的维持有非常重要的作用。吸K+排Na+通过什么方式进行的?学生对比发现细胞吸K_排Na+是逆浓度梯度进行的,肯定不是协助扩散。教师提示:逆浓度梯度运输就像卡车载货上坡克服重力势能,必须消耗能量。人们把小分子物质通过转运蛋白从低浓度向高浓度运输的方式称为主动运输,这个过程需要转运蛋白和能量。

3.3.2 3种跨膜运输方式的分类和总结

教师展示3种跨膜运输方式的示意图,引导学生比较,激发学生对相关知识的回顾。学生自主完成表2,掌握不同跨膜运输方式的异同点。

3.3.3 学习细胞的非跨膜运输

教师播放白细胞攻击细菌的视频,要求学生思考:并不是所有的物质进出细胞都属于上述三种跨膜运输方式。人体的白细胞是如何吞噬入侵的细菌、细胞碎片及衰老的红细胞的?这对于人体有什么意义?大分子物质、颗粒物进出细胞并没有跨越膜,而是利用细胞膜具有的流动性的结构特点,如分泌蛋白的释放、白细胞吞噬细菌等过程。

3.4 总结提升,建立结构功能观和物质能量观

教师提出问题,引导学生思考:①你能否解释细胞膜是如何实现选择透过性的?②胞吞胞吐的结构基础是什么,与膜的什么特性有关?③物质输入输出对细胞有什么意义?

学生回顾思考表达:①细胞膜的选择透过性主要通过转运蛋白的专一性和磷脂双分子层只允许气体、溶剂、脂溶性小分子进出而体现专一性。②胞吞、胞吐的结构基础是细胞膜具有一定流动性,膜的流动性的体现是由于构成膜的这些分子能够运动。③物质输入、输出能为细胞提供能量来源,排出细胞代谢废物,清除入侵的异物,维持细胞和个体正常的生命活动。

3.5 小组合作,梳理概念,构建概念图

教师给出以下概念,引导学生构建概念图:控制物质进出、保持内部环境稳定、细胞膜的流动镶嵌模型、细胞膜是系统的边界、物质输入输出的方式、细胞间信息交流、自由扩散、协助扩散、主动运输、胞吞胞吐、能量、转运蛋白、膜的流动性、膜的选择透过性、磷脂双分子层、糖蛋白、蛋白质。学生必须先通过讨论,弄清楚各概念的层级关系,找出概念主线,建立这些概念之间的联系,从而建立跨章节的概念图。

4 教学反思

4.1 基于培养学生的科学思维而展开教学设计

科学思维是指学生能够基于生物学事实和证据运用归纳与概括、演绎和推理、模型与建模、批判性思维、创造性思维等方法,探讨、阐释生命现象及规律,审视或论证生物学社会议题。本设计具体体现在,让学生基于细胞膜模型,通过科学推理,自己提出“跨膜运输的方式”的假说,并讨论得出可以证明该假说的实验方案;再根据对相应实验结果的分析,通过推理、归纳,从而建立自由扩散、协助扩散的概念模型。通过提供水通道蛋白研究的资料,教师引导学生进一步证实学生之前的推测:水存在协助扩散的运输方式。利用水重吸收的实例说明协助扩散存在的意义和生物体结构和功能相适应的生物学观念。在学生建立主动运输的概念模型时,提供的细胞内外Na+、K+浓度和细胞保K+排Na+资料,来制造学生认知的冲突,从而激发学生批判性思维,使学生顺势习得主动运输的概念。

4.2 厘清概念層级关系,绘制概念框架图,聚焦大概念,达成生命观念

生命观念是在理解概念的基础上通过进一步抽象而形成,具体的形成路径可简化为“生物学事实一一般概念一重要概念一大概念一生命观念”的四个环节。教师通过分析单元内容间的相互联系、深入挖掘学科思想。在备课时,建构概念框架图,有助于教师从整体把握本节教学内容在整章中乃至整个模块中的地位。而学生在构建概念图的过程中会思考这些概念外延和内涵,辨别概念之间的内在逻辑关系,并通过意义联接,能理解和找到某概念的上位概念、下位概念及组合关系的概念,从而建构生物学概念知识体系。本环节采用小组合作的方式,在讨论、合作中,学生的思维能力、与他人分工合作能力能得以锻炼,有助于学生形成在真实情境中解决问题所应品格与能力,逐步形成生物学学科核心素养。

4.3 将学生的思维过程外显化有助于提高学生的问题解决能力

本设计在课上设置的大多数问题都是不良结构问题。例如,对于物质在人工膜和生物膜的通透性对比图。教师先提问:从这个图表你能获取什么信息?通过这样的提问,教师能清晰的捕捉到学生的思维路径:他是如何分析图表的?找到这些物质跨膜的异同点了吗?当他发现了这些特征,那能否清晰、全面到位的进行表达?学生的思维过程外显化,教师才能有针对性地引导评价,对他们思维的诊断和修正。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.普通高中生物学课程标准(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2017.

[2]谭永平.发展学科核心素养一为何及如何建立生命观念[J].生物学教学,2017,42(10):7-10.

[3]宋心琦,郭跃华.2003年诺贝尔科学奖解析:化学篇[J].国外科技动态,2003.(11):16.

[4]翟中和,王喜忠,丁明孝.细胞生物学[M].北京:高等教育出版社,2007:101.

[5]樊婷婷,刘家武.基于生命观念的高中生物学单元教学设计[J].武汉:华中师范大学,2018.