少年乒乓球锻炼影响因素的分析

2019-10-17赵尚琦

赵尚琦

(安徽农业大学 体育部,安徽合肥 230036)

乒乓球作为国球,无论从参与的普遍性、还是运动开展的便利性,这项运动对我国体育运动的发展都具有不可替代的作用.科学地开展少年业余乒乓球训练是我国乒乓球运动持续发展和经久不衰的重要保障.本文通过对淮北市少年乒乓球锻炼动机、环境支持等情况的调查,分析了参与乒乓球锻炼影响因素,为社区体育与学校体育相结合的少年乒乓球锻炼途径提供参考.

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

以淮北市相山区乒乓球培训班、俱乐部以及参加业余乒乓球锻炼的学生及家长为研究对象.

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法 根据研究需要,在安徽师范大学图书馆和淮北师范大学图书馆查阅全民健身和少年体育锻炼书籍;通过中国知网(CNKI)数据库,以“少年体育锻炼”“乒乓球”“同伴支持”“家庭支持”“社会支持”等为关键词,从1995—2017年相关论文中查找、梳理、选择了32篇;通过EBSCO人文学全文数据库,以“Child” “Table Tennis”“Influence factor”等为关键词,从2000—2016年相关论文中查找、梳理、选择了2篇.这些资料为本研究提供了详实而又丰富的文献基础.

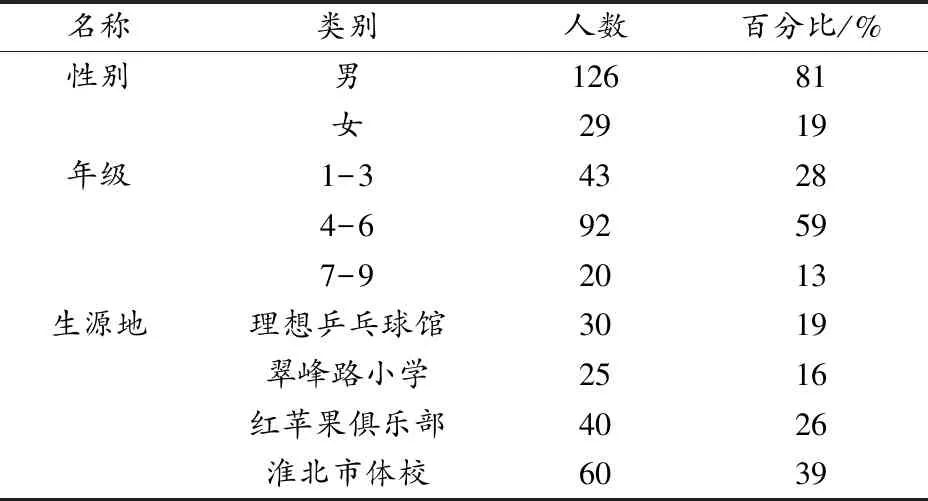

表1 问卷情况统计表(n=155)

1.2.2 问卷调查法 设计《淮北市少年业余乒乓球锻炼动机影响因素》问卷,针对淮北市相山区各乒乓球俱乐部参与乒乓球锻炼的少年及家长,调查影响少年参与乒乓球训练的各种因素.累计发放问卷共155份,收回问卷155份,回收率100%.有效问卷155份,有效率100%.研究对象相关数据见表1.

1.2.3 访谈法 通过对淮北市相山区各乒乓球俱乐部中少年、家长以及球馆经营者的访谈,详细了解少年参与业余乒乓球锻炼的动机及影响因素等情况.

2 结果与分析

2.1 个人因素对少年乒乓球锻炼的影响分析

从兴趣爱好、身体素质和时间3个方面对个人因素进行分析.

创造力是儿童能力的最高表现.儿童创造力的发展,除了受到家庭、社会等外界环境因素的影响,更受到动机、人格等儿童自身心理因素的影响.创造活动作为人类活动的一种,需要动机来激发和维持[1].

表2 对乒乓球兴趣的调查(n=155)

兴趣是个体积极认识、探究某种事物、从事某种活动的心理倾向,是认识和从事活动的巨大动力[2].在对淮北市少年业余乒乓球锻炼的个人影响因素分析时发现(见表2),有70%的学生对乒乓球很感兴趣,有25%的学生对乒乓球感兴趣,4%的学生感觉无所谓,仅有1%的学生是很不感兴趣的.数据表明兴趣是少年参与乒乓球运动的主要因素之一.

表3 个人身体素质的调查(n=155)

乒乓球运动是一项全身运动项目,科学地进行乒乓球运动能促进少年体质的全面发展.调查显示(见表3),有34%的少年认为自己体质很好,41%的少年认为自己体质较好,23%的少年认为自己体质一般,3%的少年认为自己体质很差.

可见,参加乒乓球锻炼的少年体质普遍较好,或者正是因为体质好才来打球;也有极少部分身体素质很差,这部分的儿童在进行乒乓球训练之后,即使身体素质赶不上同龄人,相较自身在没进行乒乓球训练之前也会有明显的提高.

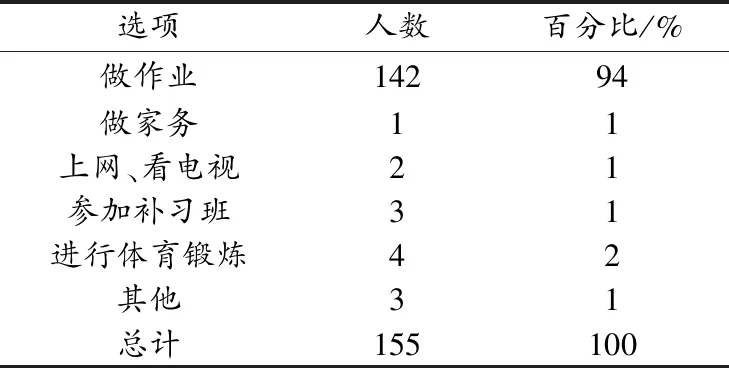

表4 放学后时间分布情况的调查(n=155)

定期的体育活动可改善儿童体质,减少身体脂肪含量,增强有氧代谢能力,降低血液胆固醇[3].乒乓球运动需要扎实的基本功,夯实基础需要身体素质支持及长期坚持训练.处于生长发育期的少年在保证充足睡眠之后,绝大部分时间都用于文化知识学习,每天用来进行体育锻炼的时间少之又少.如表4所示,在放学后,高达94%的少年回家的第一件事就是做作业,再加上参加各类补习班,很难有足够的时间进行体育锻炼.

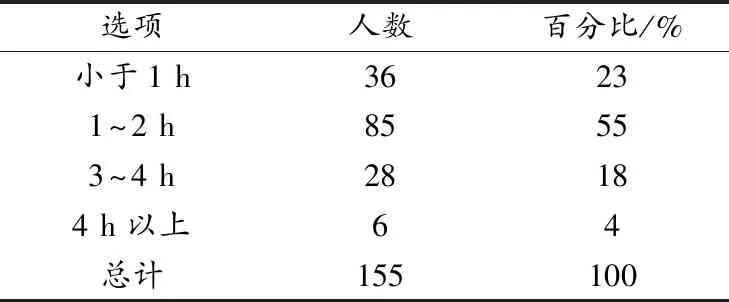

由表5可知,少年日均锻炼时间少于1 h的占23%,锻炼不到2 h的占55%,近80%的少年日均锻炼时间低于2 h.由此可见多数参加乒乓球锻炼的少年日均锻炼时间普遍偏少.

2.2 家庭因素对少年乒乓球锻炼的影响分析

表5 日均锻炼时间的调查(n=155)

家庭是少年成长过程中最主要的影响因素.金斯贝瑞曾说:“家长是子女第一个老师,因此他们对子女的一生有着最强烈而深远的影响,他们站在价值观提供、态度形成和资讯给予的第一线上”.家庭经验对少年行为发展具有重大的影响[4].

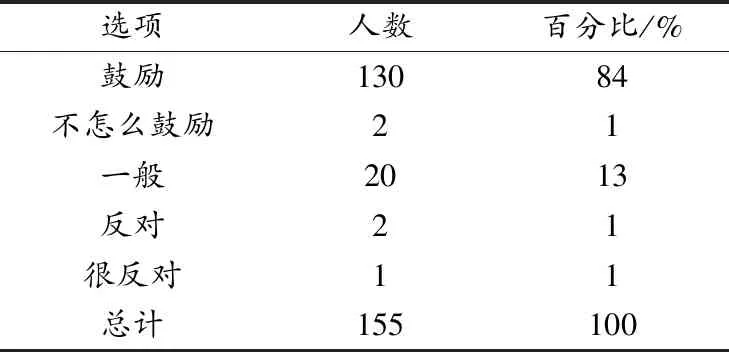

少年在进行体育锻炼时,会遇到种种困难和阻碍,这时父母的态度往往决定了孩子能否坚持完成训练.在对父母情感态度调查中发现(见表6),有84%的孩子认为父母是鼓励自己学习乒乓球的,余下的少年则认为父母不是特别支持自己打乒乓球.孩子的想法很单纯,只要在练习中感觉到父母的支持,便会充满干劲;相反,如果在训练时身心感到疲惫却又得不到父母的安慰,则会心生反感,最终影响训练效果.在孩子们的观念里,做父母支持的事情,得到父母的鼓励与肯定,是一件重要且自豪的事情,能获得满足感和幸福感.

表6 父母对参加课外体育锻炼的态度(n=155)

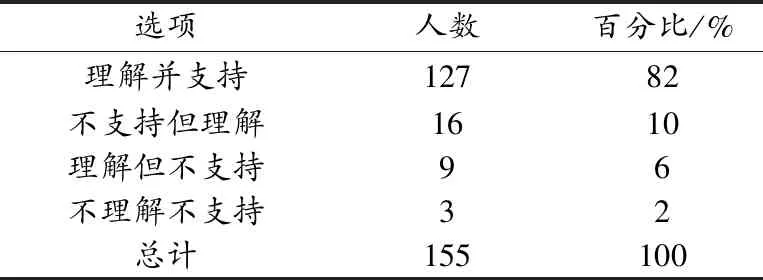

在少年成长过程中,父母的陪伴对其心理健康发展有着重要的调节作用.另外,家庭对待体育消费的态度在很大程度上影响少年训练活动的开展.家长是否理解并支持这笔消费,往往决定孩子在这条路上会走多远.表7中体育消费态度的调查显示,有82%的家长理解并支持孩子在乒乓球锻炼上的消费,但也有极少数家长认为在学校里已经得到足够的锻炼和体育技能的学习,或者认为体育锻炼既花钱又耽误学习,对孩子参加乒乓球锻炼持否定态度.

表7 父母对参加体育锻炼产生开销的态度(n=155)

2.3 同伴因素对少年乒乓球锻炼的影响分析

同伴的影响力也不可忽视,同伴群体在少年儿童中普遍存在,他们兴趣爱好相仿,时常聚集,相互间的影响较大,甚至可能超过父母和教师[5].少年在乒乓球训练时与同伴互动有助于建立合作的意识,学会分享,互相模仿、竞争,可以营造出良好的训练氛围.

表8 与同伴一起体育锻炼的次数(n=155)

对同伴陪伴情况的调查显示(见表8),有15%的少年每次训练都有同伴共同参与,这种互相陪伴的紧密关系可以使少年产生安全感,有利于少年学习热情的激发.超过半数以上的少年体育锻炼时经常有同伴相随,53%的比例意味着少年在体育锻炼时对周围的同学多数是接受的并能融入其中的.

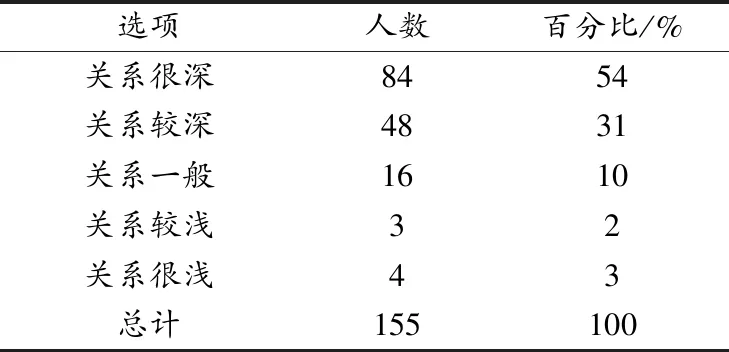

同伴关系的好坏和受同伴影响的程度成正比.对于同伴关系深浅情况的调查显示(见表9),54%的少年认为与自己同伴的关系很深,31%的少年认为自己与同伴的关系较深.有10%的少年认为与同伴关系一般,2%的少年认为关系较浅,3%的少年认为关系很浅.数据表明,参加体育锻炼的少年与同伴的关系普遍较好,或者说少年参加体育锻炼依赖于同伴的陪伴.

表9 同伴关系深浅情况的调查(n=155)

2.4 学校和社会因素对少年参加体育锻炼的影响分析

少年有很强的向师性,年龄越小越容易受到教师言行及态度的影响.在学校内,教师仍相当程度地处于权威者的地位,学生对教师也有较强的信任感和亲切感[6].学校是少年成长学习期间所处时间最长的地方,对少年产生的影响深远,校园开展体育锻炼是学校素质教育的重要环节.

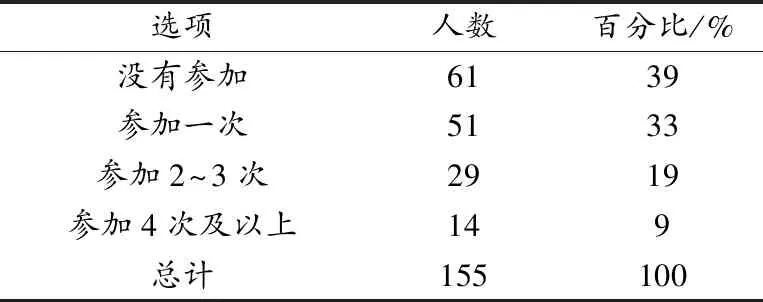

表10中关于少年参加学校体育比赛次数的调查显示,39%的少年在学校中没有参加过体育比赛,33%的少年只参加过一次体育比赛,19%的少年参加过2~3次,参加过4次以上的少年仅占9%.学校开展体育比赛最常见的形式是校运动会,以上数据可以看出,学生在校期间体育比赛参与度偏低.

表10 参加各类体育比赛的次数(n=155)

在对淮北市参加乒乓球培训的少年所在学校开展体育锻炼方式的调查中显示(见表11),学校开展体育活动的主要方式是体育课,占36%.中小学每周体育课普遍为2节课,每节课40~45 min,一节课从开始的整队到锻炼直至下课,留给学生真正锻炼的时间往往也就30 min左右,刚热身完毕就要下课了,这对学生体育锻炼的积极性会造成一定的影响.

学校体育的主要功能是健身,以身体练习为主要内容进行教学、锻炼和训练,要求学生直接参与体能活动,并承受一定的生理负荷,这是学校体育的本质特点.对少年在学校开设的体育课上所学运动方法是否有用的调查中显示(见表12),35%的学生认为非常有用,37%的学生认为比较有用.可见学校体育课是少年在学校内获取体育锻炼方法的主要途径.

表11 所在学校如何开展体育锻炼(n=155)

通过体育课,学生主观上会对课上所学知识和技能进行判断,首次接触的体育项目是否有趣,对学生未来进行体育锻炼积极性有较大影响.认为用处一般和不太有用的各占18%与3%,这部分学生不满足于学校中所学的体育技能,有体育锻炼需求时会选择参加校外体育训练.最后,有7%的学生认为在学校里所学习的运动方法完全没用,他们可能对体育不感兴趣,也可能是认为学校开展的体育锻炼方法不适合他们.

表12 学校体育课所学知识技能的作用(n=155)

无论是个人的体育需求、体育条件,还是体育意识,不仅与体育因素有关,也与社会的经济政治文化有关[7].在我国现有的教育行政体制下,要构建家庭、学校、社区三位一体的教育模式,关键是要充分发挥教育行政部门的主导性作用,促进家庭、学校、社区三者活动机制的建立[8].地方政府的支持与国家政策的引导,直接影响少年参加体育锻炼行为.能否在地方建设常态化的体育竞赛机制,接轨县、市、省、国家四级竞赛体系,需要政府的支持.同时,对具有乒乓球特长的少年在升学及未来发展上,国家是否出台有针对性的鼓励政策也是影响少年参加乒乓球锻炼的重要因素.

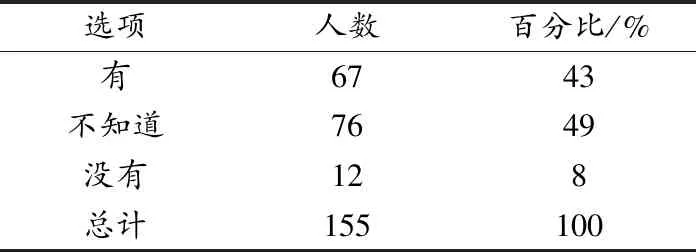

表13 您身边是否有过乒乓球比赛(n=155)

乒乓球在当地受欢迎的程度,从举办赛事的热度和频率上可以体现.表13中对少年是否知道身边有举办过乒乓球比赛的调查显示,43%的少年确切地知道身边举办过乒乓球比赛,49%的少年不知道是否有比赛,8%的少年明确表示身边没有乒乓球比赛.结合数据分析,淮北市乒乓球赛事密度不大,宣传力度不足,超过半数的少年不能及时地获得比赛信息,如果没有比赛作为刺激和检验,少年参加乒乓球锻炼的积极性会大大降低.

2.5 参与动机对少年乒乓球锻炼的影响分析

少年训练要在“学校体育、家庭体育与社区体育一体化”的发展中进行.在我国现有的教育行政体制之下,要构建家庭、学校、社区三位一体的教育模式,关键是要充分发挥教育行政部门的主导性作用,促进家庭、学校、社区三者活动机制的建立.少年的乒乓球锻炼行为并非受单一因素影响,各个影响因素之间存在共性与特殊性.

2.5.1 体育兴趣激发对少年乒乓球锻炼的影响 调动少年参与体育运动的兴趣,养成体育锻炼的习惯,是学校体育的教学目的,需要家庭、学校、社会三方的配合.

学校在少年成长过程中扮演重要角色,同伴是少年在校园生活中接触最为紧密的群体.少年在一个集体中受重视的程度、话语权、存在感等因素直接影响个体的发展.如果少年在学校时感受到周围的同伴对自己练习乒乓球持正面、肯定的态度,或者有一群志同道合的伙伴一起练习,对训练积极性的提高会产生积极影响.少年通过乒乓球的学习不仅在学校里收获到赞美,在社会上同样被认可,这对少年参与乒乓球锻炼是一种良性的促进.少年体育锻炼兴趣的激发需要家长的引导与调动,老师、同伴的支持以及社会层面的认可.

2.5.2 参与态度对少年乒乓球锻炼的影响 自身需求决定参与的态度,参训目标可分为:兴趣、顺从、交际、锻炼、培养特长几个方面.因兴趣前来练球的少年,更加关心自身的训练成效,通常比较听话,便于管理.因顺从父母意愿练球的少年,主观上积极性不高,需要教练和家长的关心与鼓励.以交际为目的的少年在训练中活跃好动,自我管理性较差,容易扎堆玩耍忽视课堂纪律.为了锻炼而来的少年,主观上愿意接受约束,但热情不高.以培养特长为目的的少年在训练中往往最为刻苦,通常是一个集体中锻炼成绩最为突出的部分.以认真训练为标准来评判少年参训的态度,若想使其表现积极,引导少年改变训练目标是很好的办法.

2.5.3 锻炼习惯养成对少年乒乓球锻炼的影响 家庭与学校是少年一天中所处时间最久的两个地方,父母和老师是孩子价值观的引导者.少年参加乒乓球锻炼的行为至少会受到父母或老师其中一方影响,否则很难坚持.少年在主观意识形成阶段,最认可的人对他的影响最大,如果父母与老师同时支持自己参加乒乓球训练,则很容易投入.如果双方态度相悖,除去主观因素,少年通常会选择听从自己更加信任的一方.

一个家庭为了孩子的未来在做出是否送孩子去打乒乓球的决定时,会做全面考虑:学习乒乓球对文化课的影响、适宜的乒乓球锻炼场所、练习乒乓球有多大的用处.仅前两点会让多数家长在遇到困难时选择让孩子放弃练球,培养孩子特长是很多家长送自己孩子来打球的目的,而特长是否对孩子未来的升学或工作起到帮助作用是很多家长尤为关心的.如果乒乓球特长在学校或社会上被认可,则会提高家长送孩子练习乒乓球的积极性.

总之,少年锻炼习惯的养成需要在教师或父母引导下,依靠长辈长期的坚持和陪伴,同时协助少年建立稳固的共同参与锻炼的朋友圈,最终养成体育锻炼习惯.

3 结论与建议

3.1 结论

3.1.1 个人兴趣是少年参加乒乓球锻炼的主要内因.兴趣的产生与培养受家庭经济条件与社会地位、学校的体育课程设置与教学方式、社会的媒体宣传与培训机构服务能力、同伴的情感交流与运动水平竞争等因素相互作用的影响.

3.1.2 少年参与乒乓球锻炼是一项长期的训练过程,陪伴作用不可忽视,亲人、同伴、老师同样重要.在家庭,父母的引导和参与能够激发少年锻炼乒乓球的热情;在学校,同伴之间的友谊、互相之间的竞争、老师的理解和褒奖是少年坚持乒乓球锻炼的外因.

3.1.3 家庭是实现社区体育与学校体育相关联的中介.处于启蒙阶段的少年乒乓球锻炼,其习惯的养成受家庭影响重大.因为体育锻炼的场地与师资等资源主要集中在社区与学校,因此,少年乒乓球锻炼需要家庭正确而积极的支持.而家长的正确态度来自国家政策的引导与社会大众媒介的宣传,家庭积极支持的能力来自经济发展水平的提高.

3.2 建议

3.2.1 全面认识少年体育锻炼的重要性.少年的文化知识学习与身体锻炼同等重要,在学校减负的教育背景下,正视少年体质连年下滑现状,采取积极措施,在学校体育与社区体育的互动中,增加少年课外体育锻炼时间.乒乓球可以作为少年长期进行体育锻炼的推荐项目.

3.2.2 健全学校体育与社区体育的互动机制.学校体育要教会少年掌握基本的体育运动知识,注重基本技能;社区体育要培养少年体育锻炼习惯的养成,注重训练水平.两者要在家庭的支持下相互配合,各司其职.家长不能把社区乒乓球培训机构当成“托儿所”,少年体育锻炼需要家长的陪伴[9].

3.3.3 全民健身战略实施需要优势项目带头.乒乓球运动的群众普及率与认可度较高,竞赛体系完善.可以结合大众乒乓球运动等级的制定,进行少年乒乓球运动系列赛事的开发,促使少年在大众“晋级”中锻炼身体,享受运动,从而达到身心全面健康发展.