基于“新旧分离”模式分析大同市历史文化名城保护*

2019-10-17杨荣清刘雅静

杨荣清,刘雅静

(安徽农业大学 轻纺工程与艺术学院,安徽 合肥 230036)

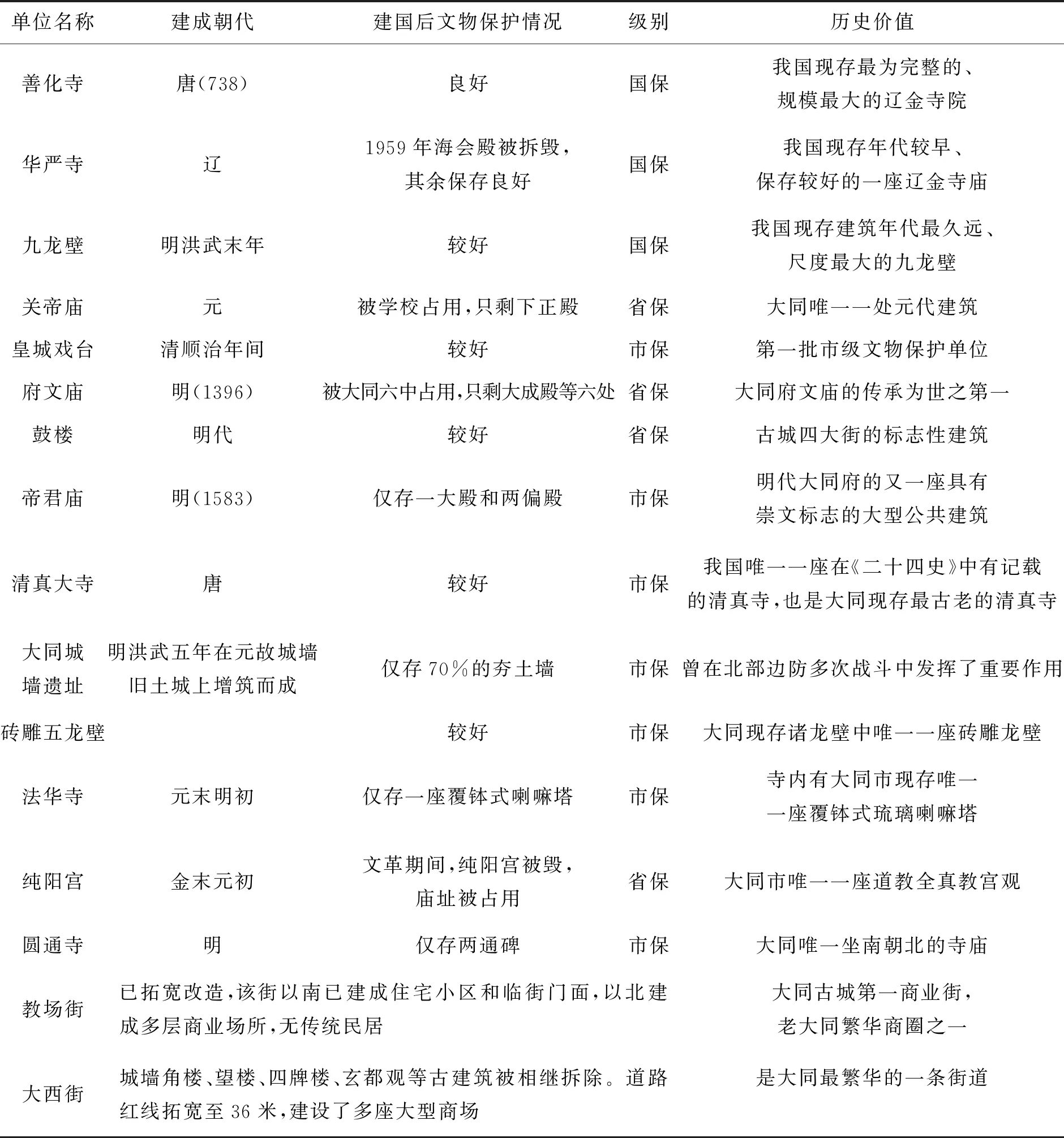

大同是国务院1982年公布的首批24个国家历史文化名城之一,曾为北魏京都,辽金重镇,从公元前300年赵武灵王在此置郡,至今已有2 300多年历史[1]。大同文物资源丰富,有我国现存年代较早、保存较完整的辽金寺庙建筑群华严寺,有辽、金、元、明、清时期的四合院古建筑,有保留较好的古城墙,有基本保留着棋盘式的街巷和里坊制的民居(见表1)。

一、大同古城保护面临的困境

历史名城本身就是一座文化资源丰富的博物馆。然而随着城市的发展、人口的增加,城市空间被压缩,传统街道要满足现代人们生活就变得拥挤不堪,加上保护意识淡漠,就会有乱拆乱建的现象,传统街区的保护与城市现代化发展之间的矛盾由此凸显出来。由于对城市发展缺乏长远的、科学的考虑,简单功能性地改造城市,致使多数古城改造实际上失去了传统特色的文化价值,例如:为了满足现代快速交通的要求,拆除古建筑拓宽道路,将旧城不适应现代机动交通模式的路网结构改造为适合车辆行驶的宽敞的道路;从经济考量,将旧城影响城市发展空间的传统建筑拆毁,建设成形状统一的高楼大厦。不考虑历史空间不考虑人文环境,拆除与重建传统建筑将导致古城历史文脉湮灭,古城特色消失。

表1 大同古城部分历史文物保护单位情况

(一)对文化遗产价值认识不足,缺乏保护古城意识

由于古城文化建筑与设施留存年代相对久远,加上历代兵火破坏,再加上年久失修,缺少保护措施,城内的一些文物古迹面临倒塌的风险。对文物价值的认识不足,又缺少保护传统城市风貌的积极措施,古城整体风貌渐渐丧失。

建国之初没有意识到保护文化遗产及其周边的历史空间具有长远意义,以致不少历史文物在这个时期被迫让位(见表1)。以妨碍交通为由将城墙的四个城门楼及瓮城、四牌楼、钟楼等拆除;将华严寺海会殿、太宁观、县楼、县文庙、府文庙等拆除来建小学、医院等机构;城墙也被拆毁近半,城砖被周边的居民扒下来盖楼房、做围墙,仅剩裸露的土墙。“文革”时期的破“四旧”更是给古城带来巨大灾难。大批寺庙建筑被拆毁,唯一的一处元代古寺关帝庙只剩下正殿;四合院建筑也遭到破坏;古城街巷周边的传统民居也遭到拆除。改革开放后,为了提高城区中心的土地利用率,使土地升值,进行推平式的“旧城改造”[2],导致很多重点文物古迹永久性消失。凤临阁、白衣庵、纯阳宫等重点文物古迹被拆毁;仅剩的古城墙也被损毁,护城河被填埋;为了提高经济效益,开发商在历史文物古迹密集的区域进行开发,建起了多层现代建筑,喧宾夺主;古城内一些传统街巷的两侧原有的特色传统民居也以建筑质量不佳为由而被随意拆掉,新建了一批多层的商业服务场所以及现代住宅小区和临街门面。旧城改造中的一些措施在很大程度上与古城保护意识的缺乏、价值的认知不足有关。

(二)历史建筑与街区周边环境缺乏文化气息

虽然大同市的历史文化悠久,但近年来追求经济效益,使古城遭到一味地开发,文化价值被忽视,历史街区文化符号消失,许多优秀的历史文化遗迹连同所承载的文化环境遭到严重破坏。对于古城的保护,不仅要保护好文物建筑单体,还要维护周边整体的地理风貌,不能忽视整体风貌带来的长远利益。而府文庙、九龙壁、华严寺、鼓楼、善化寺等幸存下来的古建筑单体被围困在现代水泥建筑群中,彼此孤立,连贯的文化脉络被阻断,缺失整体的文化氛围(见图1)。古城传统街区周边环境的文化缺乏,直接影响到古城的文化品位。

(三)历史街区设施落后,建筑破旧,老城内生活环境差

历史建筑街区多集中在传统的繁华街区,人口密度大,基础设施落后,环境不佳(见图2)。历史古迹承载着大同的文化线索和精神特质,既不能搬走也不能拆除,而居民的生活、生产用地则和文物古建筑占地产生矛盾。居民为了满足自己的生活需求,扒城墙砖来盖房或者搭围墙,占据原古城遗址搭建质量上没有保证的住房,但是无论如何都难以解决老城拥挤的问题。而疏散老城内过多的人口面临巨大的搬迁和安置费用,同时还需投入修缮传统住宅和恢复历史建筑的成本,对城市财政构成巨大压力。从长远的保护角度出发,如何实施保护模式与手段是恢复古城文化价值的关键。应当转移人口压力,适度调整老城历史街区空间,做到既能留住历史文脉又能适应现代居民生活的空间繁荣。

图1

图2

(四)保护制度不到位,居民缺乏参与保护文化遗产的意识

古城的保护需要政府主导也需要市民参与,古城的文化遗产保护不能仅仅依靠几个优秀的文物保护单位,还需要关注城市历史文物的软环境[3]——着重体现为居民对于自己周边的文化遗产保护的观念以及当地的政策。通过调查发现,街区内的居住者对于当地的历史建筑并没有多少情感留恋,因为他们自身的生活需求在文化街区保护中无法得到满足。只有市民参与,才能让历史街区得到更好的保护,历史街区与历史文物才能活化起来,这也是开展保护文化遗产活动的目的。因此,政府只有针对保护意识不到位的现状与问题,提出相对应解决方案,才能有效地保护历史遗产,发挥历史遗存的文化价值。重点要解决保护方法不健全、制度不完善、责任不明确、公众参与度不高等问题。公众群体的优势在于其对历史遗产有更亲近更直观的接触和感知,所以应该多去考虑居民在生活中的需求。只有满足居民基本的生活需求,才能让他们更加积极地参与到文化名城的保护中去。

纵观大同古城保护存在的困境与发展问题,提出科学合理的解决方案至关重要,首先要根据《大同市规划》等政策法规,确立保护与发展的方向,解决老城街区与城市发展空间要素之间的矛盾,既要对传统特色街区做原真性的保护修复,又要解决城市发展新空间拓展的问题。

二、古城保护与更新的理论分析

(一)城市保护是城市发展的自身要求和主动适应

城市是人类集聚和资本积累的产物,城市在空间发展过程中有着自身要求和主动的适应。现代社会的发展需要城市环境、功能适应人们生活状态的要求。城市的发展史与人类的文明史是紧密联系在一起的,城市是人类文明的重要载体。刘易斯·芒福德认为:“城市从无到有、从简单到复杂、从低级到高级的发展历程,实际上代表人类社会、人类自身的发展历程。”[4]从19世纪后期的西方城市大规模出现,科学地研究城市的发展问题才得以开始。1933年8月国际现代建筑协会(CIAM)通过的《雅典宪章》将城市按照功能简单地区分开来,对城市进行了定向的设定和阐述。这样理性的“现代主义”城市建造模式指导着当时大量的西方城市的建设。这种理想化的城市发展指导意见,为当时的城市发展解决了一些问题,城市发展的无序化得以缓解。可是,这样理性地将城市终极蓝图作为目标的规划很大程度上忽略了城市作为一个复杂而多变的有机体有其自身要求和主动适应性,忽视了城市除了各个要素之间有着错综复杂的联系以外还有文化的脉络存在,这种文化的脉络延续城市的精神内涵。因此,有必要科学地认识城市,研究城市,从而提出解决城市复杂问题的方法和手段,从现代的城市发展需要对城市物质性和非物质性环境进行系统分析,提出适应人们生活状态的解决方案。

(二)城市保护与发展的新思路

历史文化名城具有不同寻常的发展史,从城市中可以看到历史文化的脉络才是城市好的发展模式,才能有城市记忆和文化的认同。1964年《保护文物建筑及历史地段的国际宪章》的公布,意味着人们的关注点从城市功能设计,转移到历史地段保护和历史环境面貌的更新上。“保护一座文物建筑,意味着要适当地保护一个环境”,“一座文物建筑不可以从它所见证的历史和它所产生的环境中分离开来”[5],想要更好地保护文化遗产,不仅仅要注重古建筑单体的保护还要保护孕育它的自然空间环境。1987年《华盛顿宪章》的问世标志着人们从城市规划层面谈文化遗产的保护,由古建筑个体保护发展到历史地段再上升到历史城市这样一个更具广泛性、层次性和全面性的法规的建设。同时还强调对历史街区的保护要适应现代生活,适当地鼓励居民参与其中[6]。当下城市的发展主要以单中心结构模式为主。城市行政区、商业区、旧城文化区、住宅区、工业区相互挤占,城市中心区用地紧张,集聚效应越来越大,古城的保护受到城市现代化发展的威胁。由于城市发展导致“文化遗产为现代生活让位”,文物建筑遭到拆毁、侵占、挤压的现象数不胜数,历史文化脉络被隔断,古城风貌被破坏。无论如何规划都难以在同一个空间缓解城市现代化发展和古城保护的矛盾。改革开放后在经济快速发展的背景下,文化名城因为人口膨胀、地下水枯竭、交通拥堵、雾霾严重,单中心结构出现的城市问题层出不穷。因此,古城保护必须寻找新的思路。

城市发展与保护的“新旧分离”[7]模式,兼顾了古城与新城的互利共赢,从宏观的城市规划层面对古城加以保护。它的成功离不开对历史街区微更新修复和微观的建筑原真性修复。在国内的古城保护实践中,山西平遥古城采取了阮仪三提出的保护体系,在古城的西面和南面另辟经济新区,实现了对平遥古城完整性的保护,在这个基础上对局部区域进行整合更新以达到历史街区相对完善,同时对古建筑进行原真性修复以提升文化功能,三管齐下使平遥古城重获新生[8]。

大同凭借古都这个“金字招牌”,从城市规划的层面上运用“新旧分离”模式给大同古城保护与发展奠定了基础,利用微更新为历史街区各要素的可持续发展创造了有利条件,对于古建筑进行原真性修复,恢复了其自身的文化价值。但在大同古城的保护与修复过程中也存在很多争议,问题集中在破旧遗存以什么方式恢复上。采用“新旧分离”模式分析古城的历史脉络,系统地提出恢复的方案,转变过去“一刀切”式的整体复建模式,对大规模拆旧建新中幸存的街坊式、鱼骨式等传统空间进行挖掘整理,对其如何融入现代功能进行设计[9],都是有效的解决方法。

三、大同古城保护与更新的策略

(一)“新旧分离”模式下的历史街区风貌整体性保护

新旧分离,分而不离。这是一种从城市规划的角度保护历史文化名城的方法,是通过另辟新城,整体性地保护古城的二元式[10]规划模式。利用古城文化资源丰富的优势发展旅游和文化产业;通过开辟新城形成多个经济中心,为城市的发展引进新的活力,合理分配城市资源,适度疏散古城人口,合理规划其内部产业结构,将不适宜在古城内发展的产业迁移到新区,以减轻古城的压力。

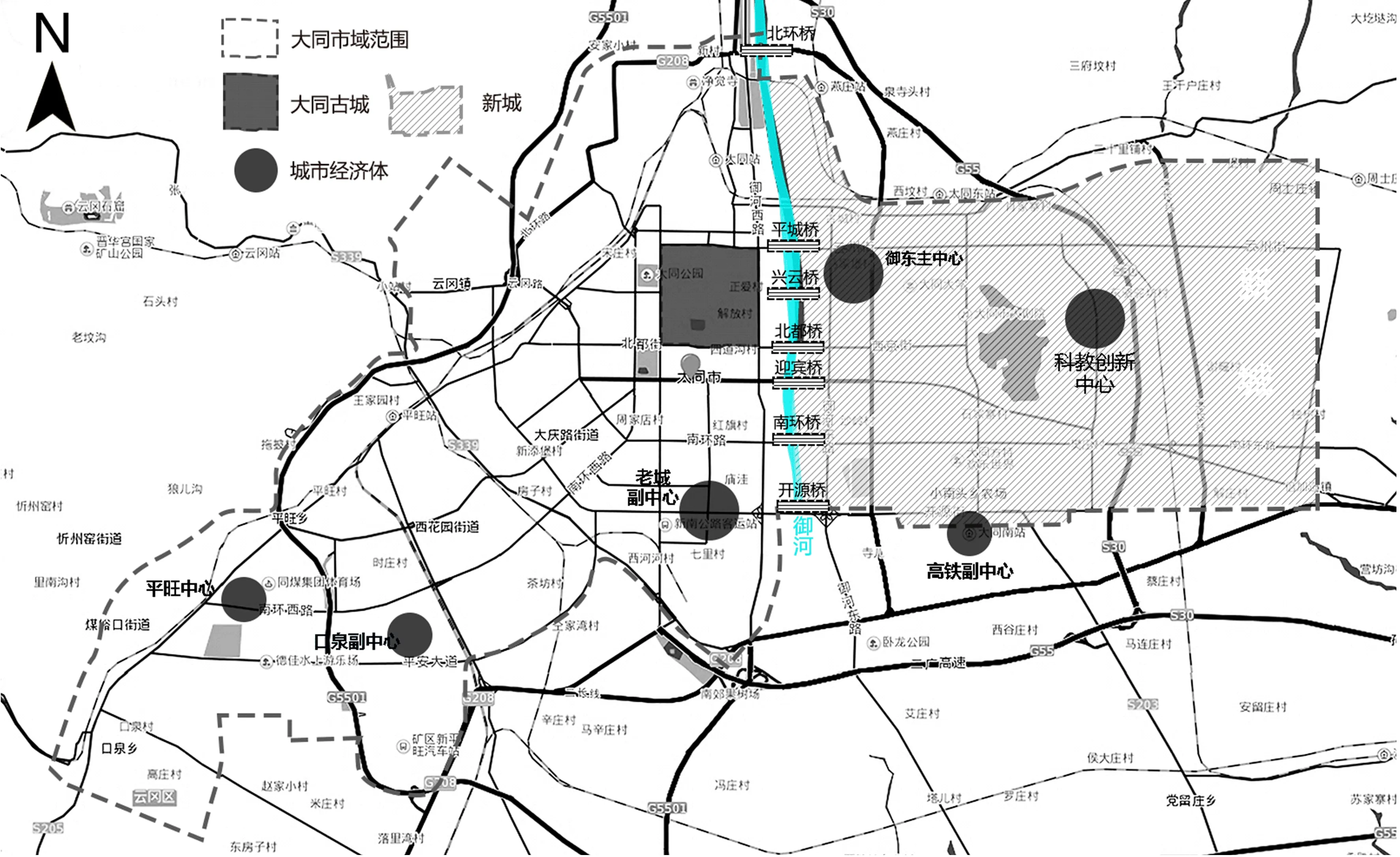

在大同古城这样一个区域里既实现对历史遗产的保护,又满足城市现代化的发展是不可能的事情。二者之间寸土必争的结果使得古城整体风貌瓦解,文化氛围消失,城市现代化发展也受到阻碍。2008年市政府启动名城保护复兴工程。这个工程最重要的内容是对于古城墙的修复。因为古城墙的整体修复使得城市更明确地划分出了“旧”与“新”的界限。科学地借鉴“新旧分离”模式,实施“一轴双城,分开发展;古今兼顾,新旧两利”[11]的整体保护历史街区的思路。即以御河为轴,在御东建设现代化新城,构建御东主经济中心。御西则通过保护和修复,逐渐恢复古城原貌,利用丰富的文化资源带动旅游业的发展。并在平旺和口泉设立经济副中心,多中心城市结构联动发展、互利共贏(见图1)。在新旧分离模式的基础下,古城风貌不仅得到了完整的保护,而且新区也能够自由发展。

图1 大同古城与新城空间示意图

(二)“新旧分离”模式下历史街巷的微更新

“新旧分离”模式是当前古城保护与城市现代化发展相协调的发展模式,协调离不开微更新。宏观层面利用“新旧分离”模式构建城市整体秩序,中观层面通过低干预、低影响对历史街区结构进行优化调整。针对不同资源的个性特点,运用整体更新和个体完善相结合的方式进行,使之适应城市功能的调整步伐。

以大同古城传统十字大街西侧大西街为例,在“新旧分离”的基础上,从古城整体风貌印象对历史街巷进行更新。首先,街道的名字恢复为自明朝沿用下来的清远街;将路灯、垃圾桶甚至公交站台全部更换为与古风更为协调的样式,颜色上以青灰色为主;街道的隔离栏也刻画上北魏云冈纹饰;而钟楼是清远街的地标,根据梁思成先生等人绘制的《大同古建筑调查报告》以及保存的钟楼老照片,完全按照明代建筑样式进行还原修复,延续了街道的文化印象;还请云岗彩塑壁画研究中心进行彩画工作,将钟楼的整体色调定位为大量的铁红色、少量的大红色和黑色,以与街道其他古建筑色彩相协调;并将周边不协调、质量较差的现代水泥建筑拆除,将街道恢复成具有明清建筑风格的街巷,整个街道建筑外立面为青灰色的砖,对街道的整体风貌印象颜色进行整合。对华严寺内外环境进行整治和改善,拆除外围与寺院不协调的民居,将其改造成华严寺前门大街及古玩收藏商铺同时对商铺的外立面进行整饰,依据收集到的相关考古资料恢复传统建筑门面,装有考究的格栅门窗,对其街道的铺设均采用石条,提升城市记忆。将“修复”的古建筑和仿造建筑融在一起,形成一体的街区景观,使新、旧空间有机融合。将破旧的、不足以体现历史风貌的民居拆除,改建成四合院,外表恢复历史记载的辽代样式,与历史街区的整体风貌相协调;内部进行现代化设施的更新,新增上下水系统、采暖系统以及天然气的设备,使传统居住模式和现代生活方式相契合,既有利于街巷文脉的延续,又能满足居民工作、生活的需要。

(三)坚持历史建筑遗存原真性修复,还原文化价值

坚持古建筑原真性修复是维护古城价值的重要方法,有利于大同在“新旧分离”的基础上保持古城独有的文化价值,提升经济能力的活跃性。1994年“奈良会议”对于原真性总结出一条具有普遍适用性的内涵,概括为原材料、原形制、原结构、原工艺、原环境[12]。

大同华严寺是我国现存较早的辽金大寺院,在经受了自然、人为因素的破坏后,寺院残缺不全,仅剩下大雄宝殿和薄伽教藏殿两座最具代表性的辽金木构建筑。2008年对华严寺启动保护修复工程,其中普光明殿建筑结构形式的修复,有关专家和设计人员参考《大同古建筑调查报告》以及相关考古信息资料反复论证后才付诸实施,所有环节都采用古代建筑技术,严格按照原来的建筑形制、结构、材料、工艺技术进行恢复,并请出色的古建筑匠人指导修复工程。对于特殊的建筑材料——辽代筒瓦,技术人员参考了辽金考古资料,同时比对同时期出土实物,严格按照筒瓦制作的原始数据和工艺标准进行制作;专门请山西省民间艺术大师史延春和中央美术学院的教授袁运生一同对殿内传统彩塑进行修复,造像题材取自宗教,使用传统的造像工艺,使用可塑性好的粘土加入棉花来加工塑像,以防止泥塑干燥开裂,用覆盖性好的颜料进行彩绘。遵循原真性原则,在原址上重建了华严寺被毁掉的30多座单体建筑,例如文殊阁、普贤阁、山门等,同时整治了周边环境。修复后的华严寺恢复到了辽金规模,赋予了大同独特的文化价值。

(四)城市记忆与原真性修复的再思考

城市的记忆是城市居民文化认同的基础,也是文化传承的源头。城市记忆一方面保留了城市发展历史的印记,为传承提供文化载体和精神内涵,使得物质与精神得到传承与延续。建筑、语言、民俗是传统形式的重要载体,是文化传承的标志形式。文化传承是通过人来实现的,人是区域特色文化表达中最活跃的因素,既是传播的主体又是传播的对象。事件则是区域文化发生的中介,只有通过不同事件的发生,区域文化的传播才成为可能。活动空间则是区域文化表达的场所,只有物理场所的存在,区域特色文化才有了载体[13], 因此人在城市记忆中起到传播和延续的作用,城市记忆也是当代人对城市的感受和记忆,这种记忆更多的是人们感受到或者可以看到现在的城市的记忆。大同古城在城市保护过程中从古城保护的“整体重建” 转变为古城规划的“新旧分离”,前者忽视了文化遗产的原真性保护,失去了文物保护的核心意义,其历史价值、艺术、科学、精神都将失去,城市历史文明精华需要通过原真性的文化遗产修复才能有效传承。新版《大同市城市总体规划》通过对古城的特色、区位、交通等要素进行综合分析,结合城市整体布局,将古城定位为城市的专业化中心,承担历史文化展示、特色商业、休闲娱乐等综合功能。城市的大拆大建,拆掉真古董,建立假古董是一种破坏性的做法,破坏了古城的肌理,是不可取的。

原真性古城保护与修复首先需要认识城市,了解城市的特征,研究城市的历史,梳理城市空间的历史脉络与肌理,提出科学保护的意见和建议。对古城建筑与街道体量既要做到原真性的保护,又要顺应古城现代发展的规律,循序渐进地完善城市功能,这是科学分析合理实践的过程,没有现成的模式可以模仿。

四、结语

大同历史街区保护把复兴历史街区文化价值放在首位,把城市新发展布局纳入规划进行合理安排。综合分析古城保护所遇到的问题,科学地提出保护的办法,从城市的整体规划统一保护,提出“新旧分离”的城市更新模式,既能保护旧城的文化风貌和历史古迹,又能更多地运用新技术新理念对古城进行修补改造,还原古城的文化价值。在全面延续城市文化、发展地方经济以及保护城市风貌上,大同作出了一系列的尝试,值得分析与借鉴。

注释:

①1950年2月,梁思成先生和陈占祥先生共同提出《关于中央人民政府行政中心区位置的建议》。