读书

2019-10-17

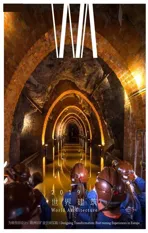

空间的社会逻辑

作者:[英] 比尔·希利尔,朱利安妮·汉森/Bill Hillier, Julienne Hanson

译者:杨滔,封晨,盛强,王浩锋,庞天宇,古恒宇

出版:中国建筑工业出版社,2019

随大数据、人工智能以及云计算的发展,定量化和参数化的城市规划设计以及建筑设计成为学术研究的重点之一,且数字化城市和建筑与社会的互动发展也成为近期的国内学术热点。然而,西方发达国家早在1960-1970 年代,就对此有深入的研究,形成了相关的理论研究。1976 年比尔·希利尔(Bill Hillier)在剑桥大学发表了关于空间句法的第一篇文章,奠定了剑桥大学城市和建筑数字化在空间领域内的基石;之后,希利尔与他的同事们在伦敦大学学院开辟了空间句法研究的新领域。希利尔和朱利安妮·汉森(Julienne Hanson)共同完成了《空间的社会逻辑》(The Social Logic of Space)一书,从空间形态、社会学、认知学、人工智能等角度奠定了空间句法的理论基石,具有很高的学术水准,被广泛应用。在英国,该书被认为首次将空间引入到社会学之中, 是空间句法理论的开山之作。

该书基于英国大规模的社会住宅带来的严重社会问题,针对建成环境是否影响人们的生活方式,从离散系统的角度认为空间的构成方式成为了物质性建成环境与人们社会经济活动之际的媒介。从而,该书提出了核心的研究问题:空间的构成模式如何影响社会经济的实现?社会经济的构成法则又如何影响空间的布局方式?空间句法被认为是一种形态语言,介乎于自然语言和数学语言之间,赋予人造离散系统的内在秩序,并使其可被大脑所认知,同时赋予大脑描述、检索并提取这种秩序的方法。希列尔就用“句法”一词来代指某种空间内在的秩序,以解释基本的但又根本不同的空间布局如何产生,又如何被人们所认知并用于社会实践之中。2002 年《模式语言》 的作者克里斯托弗·亚历山大完成了《自然的秩序》一书,该书高度评价了《空间的社会逻辑》,并大篇幅地引用了该书的内容,从空间结构的角度去探讨模式的生成。2013年麦克·巴蒂院士在MIT 出版的《城市的新科学》一书,第六章全文引用并论述《空间的社会逻辑》的观点,并将空间句法的连接(Link)观点作为《城市的新科学》的核心论点。

希利尔由于创立空间句法,而荣获2017 年英国城市设计终身奖,是继克里斯托弗·亚历山大后获此奖项的建筑和城市理论家。直到今天,空间句法被广泛地应用在城市规划、城市设计、建筑设计、考古研究、心理研究、社会经济研究之中。国际空间句法大会自1997 年召开以来,每两年都举办一次,吸引了全世界200 多所高校和研究机构的关注。《空间的社会逻辑》的引用率在这一领域位居榜首。空间句法的这些研究由伦敦大学学院传播到了世界300 多个高校和研究机构,并在美国、法国、德国、挪威、日本、巴西等国家形成了关于空间句法的研究中心。在我国,空间句法也逐步进入不少高校的教学和科研之中,并先后在北京交通大学、东南大学以及深圳大学举办了三届空间句法研讨会议。根据知网全文检索,最近3 年关于空间句法的文献共计1166篇,在国内形成较为活跃的研究氛围。

此外,空间句法的应用已经在世界范围内普遍展开。罗杰斯(RSHP)、福斯特(Foster + Partners)、奥雅纳(Arup)、法雷尔(TFP Farrel)等知名设计事务所,在众多建筑和城市设计项目中雇请空间句法咨询公司进行空间分析,为其设计提供了有力的引导和支持。我国近年在苏州、北京、杭州、深圳等地的总体城市规划、城市设计以及建筑设计之中,也广泛地应用空间句法。2019 年,国际空间句法大会在北京举行,《空间的社会逻辑》的中文版也得以发布,为国内的空间形态学、环境行为学、空间社会学等领域的学者、专家、学生提供了新的学术视角。□(撰文:杨滔,中国城市规划设计研究院未来城市实验室副主任)

自组织的宇宙观:进化中的新兴科学范式及其人文内涵

The Self-Organizing Universe: Scientific and Human Implications of the Emerging Paradigm of Evolution

作者:埃里克·詹奇/Erich Jantsch

出版:纽约贝格曼出版公司/

New York: Pergamon Press, 1980

现代建筑语境之下,人类聚居空间里自发发生的些微变化都会让规划师、建筑师们感到不安。为了缓解大量人口聚居在一起所产生的矛盾,协调不同功能区块、不同类型建筑差异化的发展需求,现代城市中,建筑师、规划师们通过不同层次的规划,不同类型及深度的设计去导控城市人居环境的发展。近些年,这一趋势将要蔓延到乡村。

当代城乡的建设者、管理者、设计者将这种层层相嵌、环环相扣的“控制”视为理所应当,却很少去思考这种控制是否真的确有必要及行之有效。适度放宽这种限制,或许更能激发城乡人居环境发展的内生动力,提高城乡发展的品质与效率。因此,建筑师不妨涉猎有关复杂性研究、自组织研究类的图书,了解构造人居环境的物质层级,把握空间规律生成、演化的哲学原理。

美国天文学家埃里克·詹奇(Erich Jantsch)在1980 年出版了《自组织的宇宙: 进化中的新兴科学范式及其人文内涵》(The Self-Organizing Universe: Scientific and Human Implications of the Emerging Paradigm of Evolution)。该书的出版,正值1960-1970 年代耗散结构理论、协同学、超循环理论、突变理论、混沌理论、分形理论渐次提出,亟待发展的关键时期。自组织概念,最早由伊利亚·普里高津(Ilya Prigogine)及其同事在建立“耗散结构”理论和概念时提出;但在1980年的这本著作里,詹奇继承、发展、提升了挚友普里高津的自组织概念。詹奇创造性地整合融惯,综合分析了这些复杂性理论,并形成认知现实世界存在、层次、演化的一种更为普遍的新范式“自组织范式”。1990 年该书由吴彤、曾国屏、宋怀时等翻译,中文出版时书名为《自组织的宇宙观》。

与科学家严谨、枯燥、精确的语言不同,詹奇的著作充满哲理与睿思,语言上更为通俗、亲切、易懂。他自谦地写到“这是一本有关进化的非专业书籍,初看起来,或许会被认为是一种科普读物,它只是在普及科学在该领域的迷人的新概念和新见解。”但实际上,该书在复杂性研究中具有不可替代的影响,“首次提出了一种从宇宙演化、生物进化到社会文化进化以及精神发展的广义综合进化论——自组织进化论。作者力图实现东西方哲学,自然科学与社会科学,科学文化与人文文化的统一”(中文版扉页),“首次系统阐释了一种大一统的,消除一切二元论的进化论——自组织进化论”(中文本译者序)。

全书分为4 个部分,“自组织:自然系统的动力学”“共同进化:实在的对称破缺史”“自我超越:走向进化的系统论”“创造性:自组织和人类世界”。本书内容庞杂,尽管语言平朴,初读之下,仍难以全然领悟;不过,零星阅读,一鳞半爪,也足以带给建筑师与规划师启示。耗散结构的判定、自组织系统演化的特征、自组织系统建模的方法等内容,在近20年来的规划、建筑自组织的研究论文中多有引用。有关物质、生命、文化系统的自组织演化的分析,对观察、论证空间自组织颇有价值,有助于建筑师、规划师们阐释物质、文化、社会空间的协同演化。理论上,通过构造子系统,研究者可以将不同层级的人居环境转换为自组织系统加以认知;但实际工作中,如何在更微观的空间尺度上应用自组织理论,一直是研究者的挑战与目标。我们通过以自建房舍为自适应子系统单元,将村落和历史街区构造成自组织系统,得以将自组织理论在村落、街区这样微观的尺度上予以应用。□ (撰文:卢健松,湖南大学建筑学院教授)