一轮冷月照海江— 赵冷月书法谈

2019-10-15

《中国书法》杂志社

清代诗论家叶燮在《原诗》里说,作诗须有才、胆、识、力“四要”,“大凡人无才,则心思不出;无胆,则笔墨畏缩;无识,则不能取舍;无力,则不能自成一家”。作诗如此,作字亦如此。但是,诗人也好,书法家也罢,仅有以上四种品质也并非一定能成大器,因为蕴大才、成大器者必然还需要时代的际遇与馈赠。依才、胆、识、力而又在时代风云际会之间实现艺术梦想与自身价值,方显英雄本色。王羲之具备典型的“晋人的美”,故而其书神韵斐然,在书体新旧交替之际能变旧为新,以成书圣;颜真卿雄秀独出,以笔墨诠释大唐气象,同样得时代之功;北宋以文治国,故而苏轼能依靠才情和文气筑起书法江山;元代民族政策下出现了一大批隐逸文人艺术家,于是就有了杨维桢、吴镇等;正是源自晚明的浪漫风气,董其昌、倪元璐、傅山、王铎等艺术家至今被津津乐道。

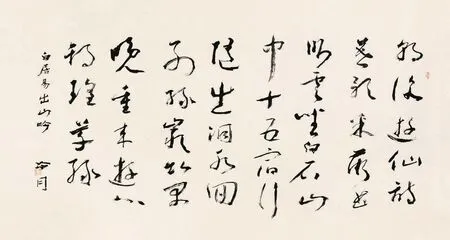

1.赵冷月 白居易《出山吟》97cm×181cm

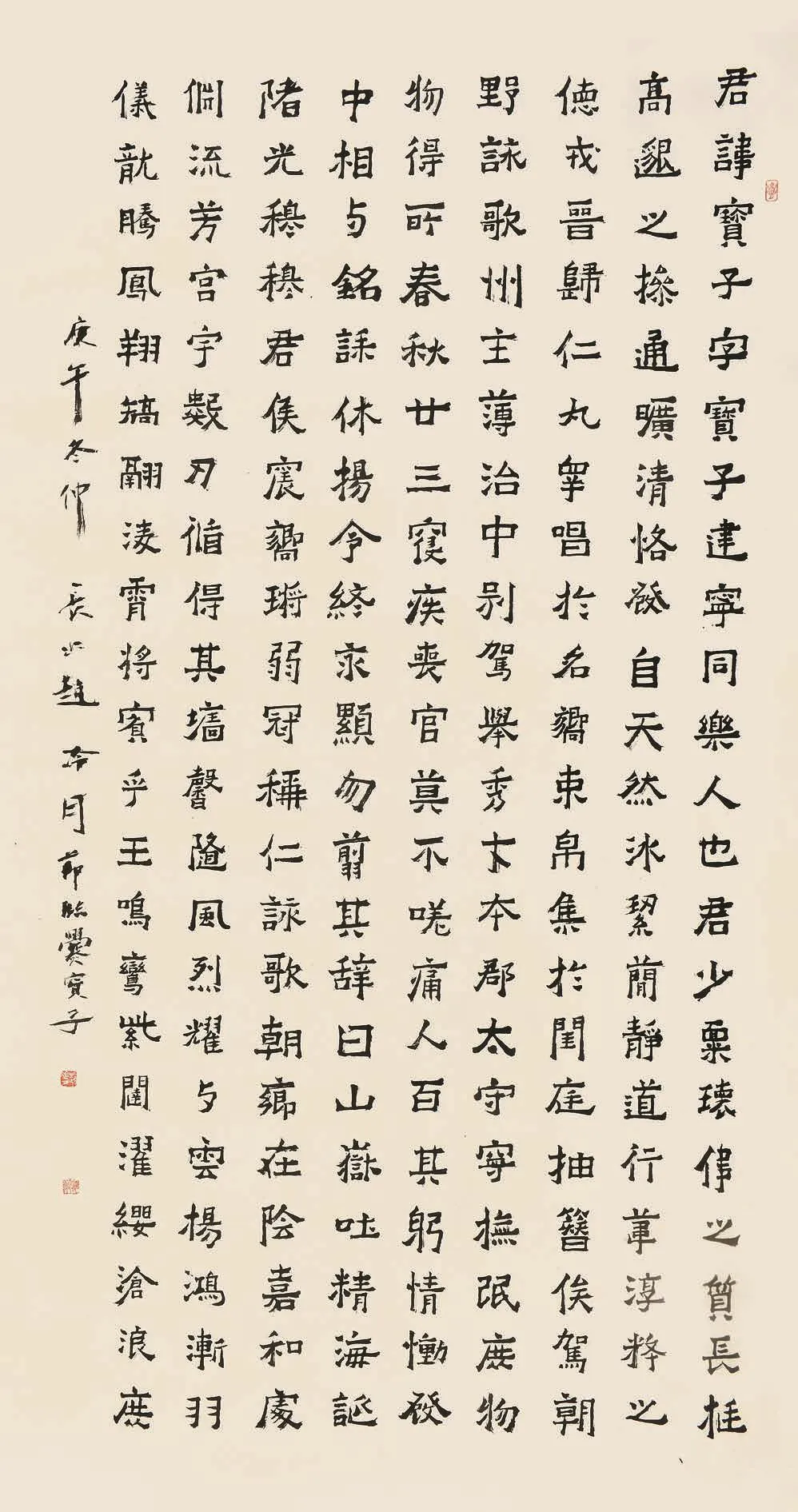

2.赵冷月 节临《爨宝子碑》180cm×96cm

20世纪的艺术家与书法家也同样如此。在20世纪中,出土的碑版资料越发丰厚,带动了取法的多元与创作出新的渴望,故而出现了名垂史册的大书家,并且无一不受新创作理念影响而开辟出书法的新视野。这就是时代的馈赠。有了天时,又有了才、胆、识、力等个人优良品质,何愁艺术理想不成、艺术抱负不破?

所以,当我们今天在谈论赵冷月的时候,就是要谈他何以成功,成功何在。赵冷月的成功首先要归功于时代。碑学风气的盛行,表现的是碑派创作的深入与碑学理论的成熟,赵冷月一方面广泛借鉴前人的积淀与经验,另一方面又时时警惕陷入前人窠臼之中而无法自拔。“苟日新,日日新,又日新”,方才有了他自己的生发与创造。晚年的赵冷月在书写的时候已能彻彻底底放开束缚,“从心所欲而不逾矩”,扫清所有书法面前的羁绊,空空灵灵,空空淡淡。赵冷月最为服膺良宽,他的笔下就是良宽笔下的写照。良宽的“天上大风”,从东瀛吹过海上,一轮冷月照天心。赵冷月的书法,追求的是逸气,不同流俗,无论从结字、章法和笔法上都是如此。

其次,赵冷月的成功应归功于他的才、胆、识、力。正是他的才情,使他得以对书法艺术进行领会与贯通而一步一步将自己的创作引向深入。正是他的胆魄,使他有衰年变法的气度与勇气,对自己的书法面目予以探索与革新。众人追求精熟,赵冷月则追求生;众人追求润,赵冷月则追求枯。在平正中求险绝,在险绝中得平正。正是他的识见,使他在取法上、临摹时能够取精华而去粗鄙。正是他的力度,使他喜好书写八尺或者六尺整张的作品,并且在晚年而能作擘窠大字。榜书极其难作,榜书大,容易呆、笨,赵冷月榜书却有清、奇之格。在赵冷月诸多书法面貌中,他的榜书尤其精彩。墨法虚淡而活泼,飘若天上的游云。他的榜书虽然大,却是由一个又一个精美的细节构成。

在赵冷月诸多的书法面目中,我尤喜其魏碑与草书。

据记载,赵冷月是在六十岁以后转学北碑,进而上溯两汉,时常自谓曰:“遍临百家,不知所宗。”但他这里所言的“不知所宗”并不是无源之水、无本之木,而是在其“遍临百家”之后的更进一步化境,这正是石涛在《苦瓜和尚画语录》中所言的“借笔墨以写天地万物而陶泳乎我”的创作境界。

赵冷月的碑底楷书苍茫奇崛,他常作榜书大字,近观使人不舍踱步,远观之又有一股古拙冷峻之气充盈其中。他对点、线、面的大胆运用和组合多能做到“出新意于法度之中”,显示出作者对书法生成元素之笔墨形式语言的超强驾驭能力。赵冷月晚年曾多次临摹《爨宝子碑》,字径不大却气象万千,且实临多于意临,笔画的起收笔出有意弱化原碑“雁尾”的波磔而意化,线条厚重凝练,能得爨碑之神韵。我们从中可以清晰地看出他对六朝传世碑版的敬畏之心。据赵冷月公子赵明康先生回忆,赵冷月通常是在每天上午临写碑帖,午饭后稍做休息,便开始进行书法创作。这就等同于清代王铎“一日临古,一日应请索”,足见赵冷月对古典与传统的汲取和继承是时刻未敢废离的。同时,目前所见的赵冷月的碑派楷书,多以大字面貌示人,小字兼有,二者相互补充。

在《赵冷月八旬书法集》的自序中他说:“我向往‘豪华落尽见真淳’的大雅之境,所以坚持走自己的路,即使‘丑’了一些,但这是我的精神花朵,是没有虚假的。而真情实意是书法的根本。只有真实的、自然的、独特的艺术作品,才能入大道,并占据一席之地。我心里很明白,也很踏实,‘丑到极点便是美到极点’。”在北碑的师法和创作上,赵冷月是“坚持走自己的路的”,他在广约博取的基础之上,用颜体行书的笔意融进六朝朴茂自然的碑版,坚持走醇厚、高古、凝重却又不知率真意趣之路。赵冷月在楷书的创作上,弃唐楷之规范美,直抒胸臆,用笔看似大胆而又注重笔画细节的处理,用墨酣畅淋漓且不失规矩,大字榜书作品往往给人以朴素自然的美感,却又不落于怪诞,看似“孩童体”,其中又体现出赵冷月在对魏碑取法创作上的大智慧。这是赵冷月文化心理上的一种庄老精神,这是创作者“解衣盘礴”之真性情的释放。

3.赵冷月 近圣人遵海滨九言联180cm×32cm×2

4.赵冷月 白居易《和知非》181cm×48cm×8

六朝人书笔法丰富,章法变幻莫测,形势出矣。其中格调最高者当数《石门铭》,因为它“飞逸奇浑,分行疏宕,翩翩欲仙”。《张猛龙碑》等结体等就慢慢趋于整齐了,有了规矩可循,所以学者众。而《石门铭》等非才力天纵者不可为之,易滋画虎不成之讥。赵冷月取法《爨宝子碑》,但是他有意将《爨宝子碑》整齐的一面弱化,而着重追求魏碑的那种疏宕与飞动,再加上用笔的清气,生发出逸的品格。

我们观看赵冷月的魏碑作品,常能从笔墨语言中看到一种近乎矛盾但实则智慧的状态。他晚年曾口述说:“衰年变法,问题还没有解决,没有写好,写好很难,成功率不高,高又不行。如果那样的话形成了一种公式,不好,要随便一点,可太随便又写坏了,太在意了,不随便又不好!要追求,要否定,再否定,才可提高,不否定不会提高。”赵冷月的大字魏碑作品多能给观者以心灵上的震撼。在赵冷月诞辰百年书法展中,有一件巨幅的楷书创作,其中有“百川沸腾”四字,线条厚重,用笔苍劲有力,在墨色的表现上亦非常独具匠心。“百”和“川”结字看似随意,字与字却顾盼生姿,尤其是“川”字寥寥数笔,看似随便却又不随便。正如他自己所言:“要随便一点,可太随便又写坏了;太在意了,不随便又不好!”赵冷月对于自己的魏碑书法创作始终有着清晰认识,既追求前人之法度为我所用,又要进行创作上的提高,从而超越前人,建立起自己的笔墨世界。

他在碑与帖融合基础之上的逸,这并非帖学单纯的逸。换言之,对于纯粹取法帖学的书家而言,追求逸格者多有之,而将碑与帖融合进行逸格展现,这绝非易事。显然,赵冷月在这一点上收获颇多。这就是我们今天谈论赵冷月时不可越过的话题,当我们在谈论赵冷月的时候,该谈些什么,是诸体皆有可观之处吗?是将丑与美的辩证关系诠释得如此精彩吗?是其在碑帖融合方面的探索与成就吗?抑或是其对榜书、大字创作的因循与出新?都对,这每一点都是赵冷月理应被铭记和谈论的价值。但是我要说的是,赵冷月最大的贡献在于开创了碑帖融合领域的逸格的表现力。

书道之难,比于蜀道。赵冷月认为必须对书法传统经典不断深入临习,在对传统的笔法、与法度相当熟悉的基础上,去找寻可以生发和变化的契机。可见,赵冷月在继承与创新的辩证关系上充满智慧,能做到知己知彼,只有对传统绝对熟悉,才能在继承传统的基础上寻求突破点。赵冷月认为,先讲求笔法、掌握笔法,再掌握结字与章法、行气,先守住一家再博采众长。所以,赵冷月对碑与帖的源流都十分熟悉。晚年的赵冷月曾言,宋代以下不必看,宋代以降的书法不必学。

5.赵冷月 白居易《戏赠礼经老僧》179cm×97cm

赵冷月少年学“二王”以及唐贤诸家,及其长也,规模苏、米,在临习宋人的过程中,又“恐染上习气”,米芾与苏轼都有习气,尤其以米芾为重。为了摆脱米芾的习气,中年以后的赵冷月主攻颜鲁公,得中正雄强之法。而入唐人易,出唐人难,于是赵冷月再次寻求跳出唐人的窠臼。他山之石,可以攻玉,那么这个时候所借用的他山之石,就是北碑。凭借对北碑的深刻领悟,赵冷月慨然突破唐人藩篱,由此上溯魏晋六朝乃至两汉。正是有了这一次又一次突围与跋涉,今天看到赵冷月的书法如此超凡脱俗,清新自然,就是能够在枷锁中一次又一次成功突围之故。

赵冷月遍临汉碑,尤重《张迁碑》,在书写汉碑的过程中又加入简书的意味,行笔简逸,与生涩的调子颇为不合。他自言不与明清人争高下,而自成一家。他的楷书从北碑中求得精神。他的北碑作品不仅注重笔画的两端及其转折处,甚至在笔画的起止看似漫不经心的实质上却有匠心独运的考量;增加用笔的提按,这样就有了隶书的宽博与古朴,也有魏碑的凝重与直率,在行笔的过程中强调中实不虚,每一处起起伏伏的线条间都别有洞天。事实上,赵冷月特意打破书写的秩序感,使得自己的笔下无古无今又有古有我,他的这种写法生发出一种新的审美要求。在他看似漫不经心、秩序感不强的书写过程中,他的用笔因笔势而生,随势赋形,因势利导,随势映法。这就在势、形与用笔上突破了唐楷的限制。我们知道,唐代尚法,笔法的严谨从另一个层面所带来的结果就是丰富的形态与用笔的消失、隐藏,过分注重起收笔的形态等典范,故而就使得线条过于单薄,形势过于平稳,汉字的象形意味与自然妙趣趋于式微。我们同时能够感受笔下那实实在在的丰富意蕴,可以感受到笔法的丰富,也能感受到轻松与自信的心态,这种就达到了自然的境地。这样就有了既古又新,既有传统又有自我个性的审美新诉求、新表达。于是,他的笔下变得意态万千,奇崛恣肆,棱角消失殆尽,一派天机,进入无我的自由世界中,

笔墨当随时代。赵冷月的成功离不开特定的历史时代,他率先提出对书法进行松绑,他言道:“书法不应该被‘二王’帖学和晚清碑学等任何一种成熟的技法所彻底困死。”所以赵冷月才造就其铸碑熔帖、自然挥洒的个人面目。他的创新并没有脱离书法的道,他实际上属于从心所欲而不逾矩的书家,没有堕入野道。

赵冷月草书基本上都是小草,取法怀素《千字文》与孙过庭《书谱》,他的小草创作是典型的碑帖融合,将北碑的沉着、厚重融入小草的创作中,而且,丝毫不见凝滞,线条有一种流动的欢畅感。字与字之间绝少牵连,字字独立。总体风格依然属于清、逸的面目,这是20世纪草书创作中值得特别关注的个案。