中国国家博物馆藏《澄清堂帖》卷十一(宋拓本)

2019-10-15

中国国家博物馆

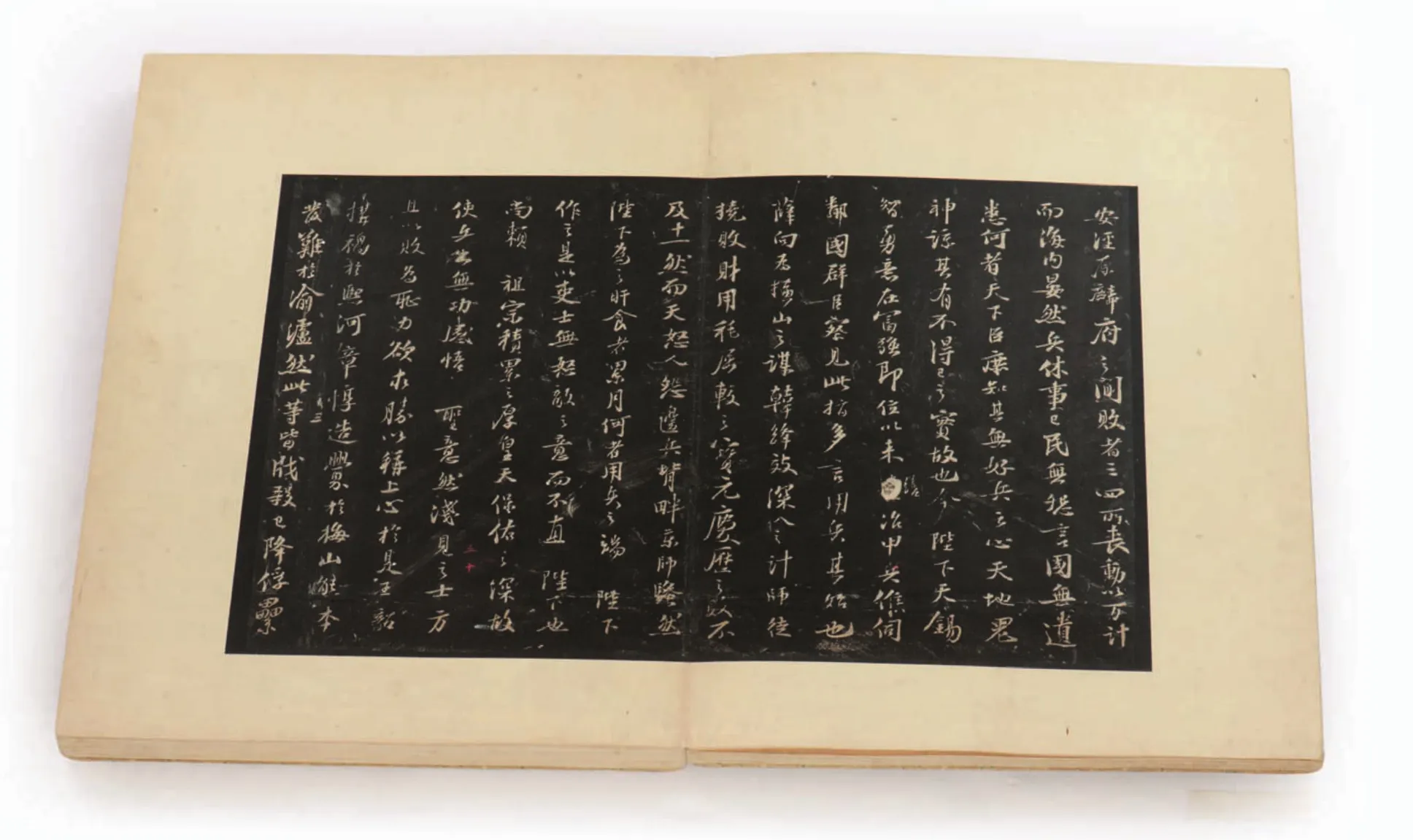

安美版《中华宝典—中国国家博物馆馆藏法帖书系(第二辑)·澄清堂帖·卷十一(宋拓本)》封面

《澄清堂帖》刊刻之初声名不显,在宋人论法帖著作中,如曾宏父《石刻铺叙》、曹士冕《法帖谱系》等都无记载,宋许开刻《二王帖》,曾引《宝晋斋》《长沙》《淳化阁》《淳熙续》《绛》《河东薛氏》《豫章》《赐书堂》《阅古堂》《建中靖国》《新安》《婺》《兰亭》《淳熙》《龙舒》《爱民堂》等帖十六种,也未见《澄清堂帖》的名字。直至万历十三年(1585),邢侗花费巨资从停云馆购得残本后并题:“此帖传出鉴湖临本,销销环桀,寓于绵密之内,诸王氏拓刻尽在下风矣。”他认为是“南唐官拓,贺监手摹”,于是请王穉登、詹景凤作跋,并从中选出三十六帖,模刻在他的《来禽馆帖》里,此帖声名自此大振。在此之前,文徵明父子、汪道贯等人,也曾收藏过《澄清堂帖》,但无评论。董其昌亦得五卷,评道:“观其姿态横出,宛如临池用笔。《阁帖》遂无复位次,非仙手不及也。”声称出于《淳化阁帖》之上,誉之为“帖祖”。此帖气骨甚清,生动之致,异于常刻,一时惊为昭陵茧纸再出人间,被称为墨林星凤,世间无二。

清代论此帖者有何绍基、翁方纲、沈曾植数家。何绍基认为此拓“于《淳化》《大观》《绛》《潭》《太清楼》诸拓为远胜也”。翁方纲从帖的标题文法、字法判定为南宋所拓,翁说:“盖南宋末年,《淳化》《大观》真本已亡,坊间书贾取官私杂帖内右军有名之迹,汇次上石,排辑卷数,貌为古刻耳。是澄清堂者,有南宋卖书铺坊之名,非南唐所刻明矣。”沈曾植则以为是宋代官斋,沈说:“今世所传《澄清堂帖》,乃是赵氏(子固)所谓《海陵帖》。”他在《赵子固论书》一文里说,此帖刻者施宿,刊刻地点可能是海陵(今江苏泰州),共为五卷,名同实异。宋有提举盐茶司,司有澄清堂。南宋施武子选辑宋帖中王羲之书刻于海陵,即《澄清堂帖》前五卷,第十一卷后有张伯英跋,跋说:“施武子(宿)选辑宋拓帖中右军书,刻于海陵,即《澄清堂》前五卷也。五卷后惜无见者。此第十一卷,坡公四帖尤精妙。惟《急就》及释文全失,以《淳化》首一帖充补,未免蛇足。使邢、董诸贤得见此卷,庶不至附会南唐欤。辛巳大雪后一日,铜山张伯英获观。”可见张伯英赞同沈说,在帖末跋语中,指出其中有避宋朝帝讳之处,并认为当非一时所刻。容庚先生认为其前三卷选自《淳化阁帖》的第六、七、八卷,后二卷则在《淳化阁帖》之外,并指出跋观者陈骙卒于嘉泰三年(1203),楼钥卒于嘉定六年(1213),故刻帖可能在嘉定六年以后。徐邦达先生从相同的标题有三行、二行、一行及尺寸、格式之异, 因而断为同地、不同时、不同人前后三次刻成,定为南宋嘉泰间施宿所刻。启功先生明确指出:“《澄清堂帖》中不但刻有宋讳的缺笔,而且第十一卷中还刻有苏轼以下直到南宋许多人的字迹, 那么董其昌的欺人伎俩,也就可以不攻自破,今天我们更没有信为‘祖刻’的必要了。”

中国国家博物馆所藏《澄清堂帖》卷十一为南宋拓本,明代库装,系清初商丘宋荦旧藏,宋氏后人售予张仁黼,张仁黼之子张玮又售予庆云堂,1959年入藏中国国家博物馆,世间仅此一册,弥足珍贵。全册为麻纸墨拓,裱本共二十九开,折缝有虫蛀,已修补,故每页中缝字口有破损。每开纵28厘米,横21.5厘米,凤蝶锦面签题“澄清堂帖五”,似明人笔迹。钤印有“商丘宋荦书画府印”“宝轴时开心一洒”“固始张氏镜菡榭印”“简庵审定”“张仁黼印”“固始张玮”“效彬”“督理通州草场税务关防”“山东等处提刑按察使署之印”“巡抚江西地方兼理军务关防”等。

中国国家博物馆藏《澄清堂帖》卷十一(宋拓本)外观

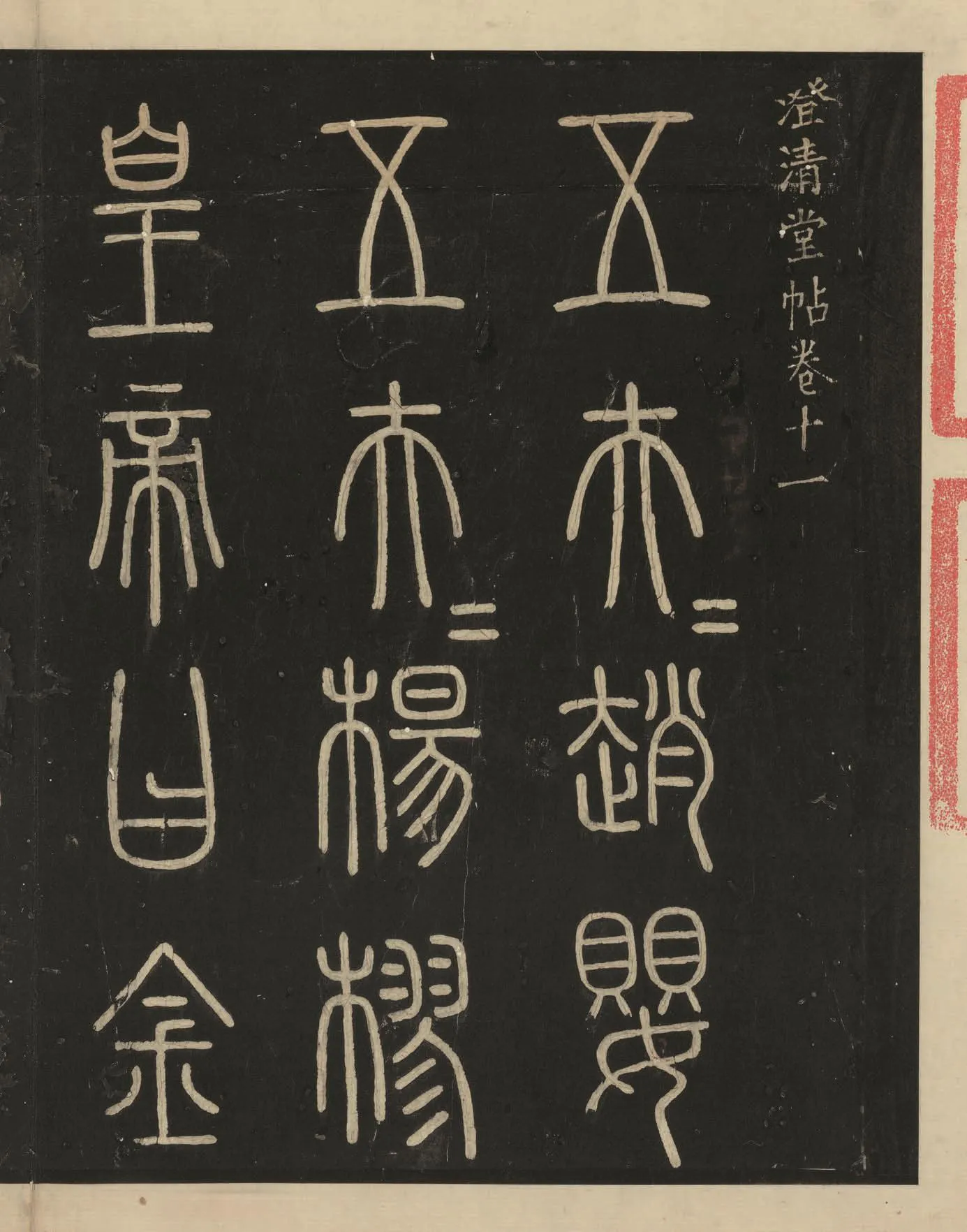

首页右起第一行“澄清堂帖卷十一”,为小正书一行,字体和邢氏、沈氏藏本二种相仿。首为《琅琊台刻石》十三行,存小篆二十二行,行四、五字不等,末行二字,共计八十六字。“五大夫杨樛”之前,尚有“五大夫赵婴”,末“制曰可”完好。后有苏轼长跋。《琅琊台刻石》是秦刻石中最为可观、最为可信的。秦始皇二十八年(前219)东巡,群臣请立石刻铭,传为李斯书。清光绪中叶尚存山东诸城海神祠中,后没于海中,仅存残石一块,现藏中国国家博物馆,字迹大半模糊。唐张怀瓘《书断》称李斯的小篆为“神品”。明赵宧光说:“秦斯为古今宗匠,一点矩度不苟,聿遒聿转,冠冕浑成,藏奸猜于朴茂,寄权巧于端庄,乍密乍疏,或隐或显,负抱向背,俯仰承乘,任其所之,莫不中律。书法至此,无以加矣。”清杨守敬评其:“虽磨泐最甚,而古厚之气自在,信为无上神品。”今观宋拓《琅琊台刻石》十三行,工整谨严而不失于板刻,圆润婉通而不失于轻滑,庄重典雅,可为一代楷模。

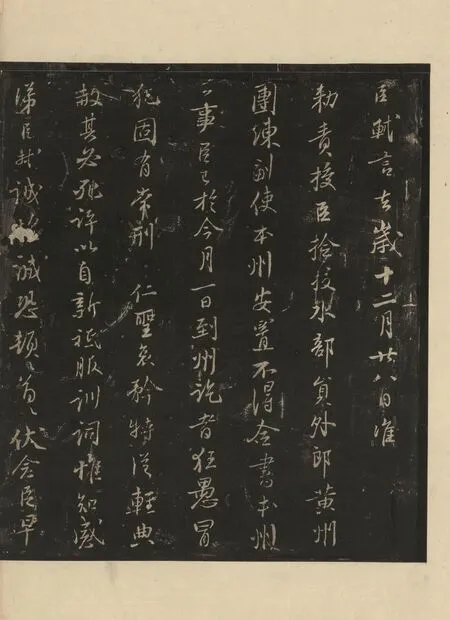

苏轼行楷奏疏二篇,为他帖所未见,可谓海内孤本。其《代张方平谏用兵书》,计一百二十四行,行十五、十六字不等。正文见于《三苏全集》卷三十四,至今尚未见于其他帖刻。张公,字汝道,官至太子太守。此书以李宪破斩冷鸡林兵出有功,以“好兵犹好色”之论辨析用兵之祸福,本文引证广博,论述严密。其刻工精湛,沉郁之气扑面而来,书风与苏轼其他尺牍大为不同,庄重严谨而不失雍容,体势含蓄而用笔沉雄,刚健遒劲,文书合辙。其《到黄州谢表》,三十一行。用笔、结体、章法上与《代张方平谏用兵书》有异曲同工之妙。本文见于《东坡全集》卷三及《东坡集》卷第二十五。两文相较,文字有不少出入,此帖应是底稿,文辞谦恭惶恐至极,后入集之文,略显从容,可见当事人遇贬之窘远非后人所想,可贵的是苏轼自有旷达之胸襟,可以寒食吟诗,赤壁写赋。

草书的发展经历了章草、今草和狂草三个阶段,章草盛行于汉末魏晋之初,一时名家辈出,如杜度、崔瑗、蔡邕、皇象、卫瓘、索靖、张芝、陆机等。南宋羊欣称“皇象能草,世称沉着痛快”,后世书家多学皇象《急就章》。宋以来传有吴皇象书一本,宋宣和间叶梦得摹得张邓公(泳) 家本,在颍昌刻石传世。明正统年间,吉水杨政获见叶氏石刻本,但已“前后缺落三百余字”(据杨氏跋语);他又拿宋克的临写本补充了些字,重刻于松江。由于叶氏摹写本早已失传,颍昌石刻本也同样难以见到,从此以后人们所能见到的皇象书《急就章》,就只是杨政所翻松江本了。《急就章》在此帖中已被人割去,释文亦全失,后人以《淳化阁帖》首页章草《千字文》部分充补,其后有宋人张栻、陈骙、叶翥、刘焞、陶定、萧照邻、李元翁、虞仲房、楼钥、尤熇、信安山人、赵子昼、程俱、江襃、毛行等的跋语、题名或小记。此帖附有尤埔跋《急就章》,从而知道叶氏原本,后归尤袤,其孙尤燃在泰州刻石,并收入《澄清堂帖》卷十一。这个本子为历来谈皇象《急就章》者所未谈到。可惜此本被人割去,只从题跋中得知梗概。又据尤愉所记得毛幵(樵隐居士)本,为唐代勾填,即叶梦得所说的张邓公家底本,尤境又在跋语中说,在绍兴中,又有“以颍昌本复刊于三衡者”,诸如此类的说法,有待进一步研究。

中国国家博物馆藏《澄清堂帖》卷十一(宋拓本)

《黄庭经》小楷,多见六十行本,行二十一二字不等,共一千二百余字,传为王羲之书,无真迹流传,所见多为刻帖。《澄清堂帖》卷十一所藏《黄庭经》符合宋拓“八字句本”“修太平本”的基本特征,第三十八行因虫蛀字口破损较多,纸墨不如前面数帖,书体比较纤细单弱,似褚临本,显然不是原刻,而是由其他本子移植而来。第二十七开所钤“政和”“宣和”小印,进一步推断此帖是南宋嘉定年间人刻,底本以阁帖为主,掺杂一些其他内容。

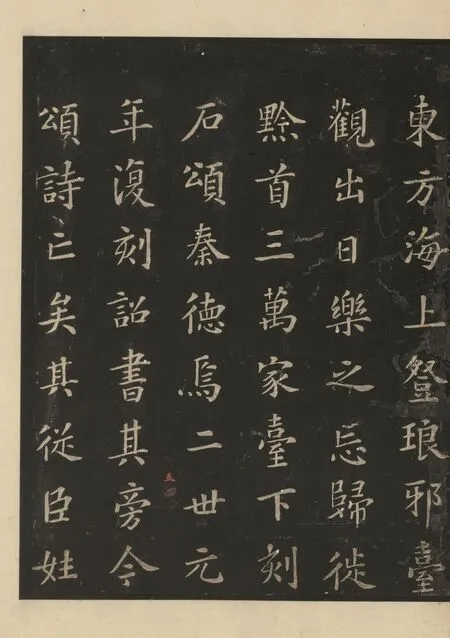

苏轼小楷《摩诃般若波罗蜜多心经》并跋置于最后,经文二十一行,跋三行。为精心之作。跋语称:“元丰八年九月二十七日,朝奉郎新差知登州军州兼管内劝农事骑都尉借绯眉山苏轼为亡男斡儿写。”知为其亡子祈求冥福所书。末有“周祜刊”三字。这一年,苏轼五十岁,他在《次韵徐仲车》诗中写道:“八年看我走三州,月自当空水自流。人间扰扰真蝼蚁,应笑人呼作斗牛。”此时的苏轼,已入知天命之年,参禅礼佛,偃笔谦尊。苏轼楷书于颜真卿《东方朔画赞》用功最深,深得颜书笔髓,又见己意,此帖笔法沉缓刚健,结体左收右放,行气谨严恭穆,是他难得一见的小楷精品。

中国国家博物馆藏《澄清堂帖》卷十一(宋拓本)局部

中国国家博物馆藏《澄清堂帖》卷十一(宋拓本)局部

中国国家博物馆藏《澄清堂帖》卷十一(宋拓本)局部

中国国家博物馆藏《澄清堂帖》卷十一(宋拓本)局部