中西医结合治疗气滞血瘀型冠心病不稳定性心绞痛33例临床观察

2019-10-15

广东省茂名市中医院,广东 茂名 525000

冠心病不稳定性心绞痛为临床中常见心血管系统疾病。在中医理念中,该疾病属于“胸痹心痛”范畴[1]。传统的西医治疗以药物治疗为主,疗效得到了临床肯定,但采用药物治疗后,患者的不良反应增多,且预后效果不佳。胸痹最早在《内经》中出现。中医中关于胸痹的治疗从症状入手,四诊合参,完成疾病的诊断及治疗。有研究[2]表明,胸痹发病的机制为脾胃失调,气血亏虚导致心脉灌注不足,脾胃升降不利,心脉出现壅塞。中医治疗是目前针对冠心病不稳定性心绞痛的常见治疗方法。护心通络方具有降脂、降压的作用,功效为益气活血、护心通络。笔者观察氯吡格雷联合护心通络方治疗气滞血瘀型冠心病不稳定性心绞痛患者的临床疗效,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取我院2016年1月至2018年1月的气滞血瘀型冠心病不稳定性心绞痛患者,使用随机数字法将患者分为两组,每组33例。对照组男15例,女18例;年龄30~67岁,平均年龄为(50.18±3.16)岁;病程1~4年,平均病程为(2.41±0.53)年。观察组男16例,女17例;年龄31~68岁,平均年龄为(50.84±3.14)岁;病程1~3.5年,平均病程为(2.52±0.61)年。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准 符合临床上的冠心病不稳定性心绞痛的诊断[3]:心绞痛频繁发作,以胸痛或胸部不适,持续时间达30 min,ST段压低或升高和(或)T波倒置。

1.3 纳入与排除标准 纳入标准:①所有患者均存在心绞痛症状进行性增加,新发作的休息时间延长、夜间性心绞痛持续时间延长、心绞痛持续时间延长;②符合中医辨证符合《中药新药治疗胸痹的临床研究指导原则》[4]中气滞血瘀型;③年龄在40~75岁之间;④患者自愿参与且签署知情同意书。排除标准:①合并难治性心房纤颤、心房扑动、房室传导阻滞等严重心率失常疾病;②严重肝肾功能等重大器官疾病;③依从性较差;④对研究药物具有禁忌症的患者。

1.4 方法 对照组接受氯吡格雷治疗,口服氯吡格雷(批准文号: 国药准字J20130083;生产企业:赛诺菲(杭州)制药有限公司),75 mg/次,1次/d。观察组在对照组基础上联合护心通络方治疗。具体措施如下:护心通络方浓缩丸(由湖南中医药大学第一附属医院制剂中心生产,批准文号:国药准字Z20161026)中药浓缩丸由湖南省中医药研究院鉴定,组方为:葛根、田三七、黄芪各12 g,丹参10 g,西洋参、川芎各9 g,天麻5 g,每粒含8 mg,口服2次/d,1次/d,采用温水送服的方式。两组患者均连续治疗4周。

1.5 观察指标 ①中医证候评分[4]:依据《中药新药治疗胸痹(冠心病心绞痛)的临床研究指导原则》中关于胸痹(冠心病心绞痛)的临床证候积分进行评定,分数越低表明临床症状恢复越佳。②炎症因子:采集患者的清晨空腹外周静脉血共5 mL,使用ELISA(酶联免疫吸附法)检查患者的OX-LDL(氧化低密度脂蛋白)、TNF-α(肿瘤坏死因子-α)、IL-6水平(白介素-6)。

1.6 疗效判定[4]显效:心绞痛发作次数减少在80%以上,心电图恢复正常;有效:心绞痛发作次数减少在50%~80%之间,心电图出现改善;无效:心绞痛发作次数减少在50%以下,心电图未出现改善甚至加重。有效率=(显效+有效)例数/总例数×100%。

2 结果

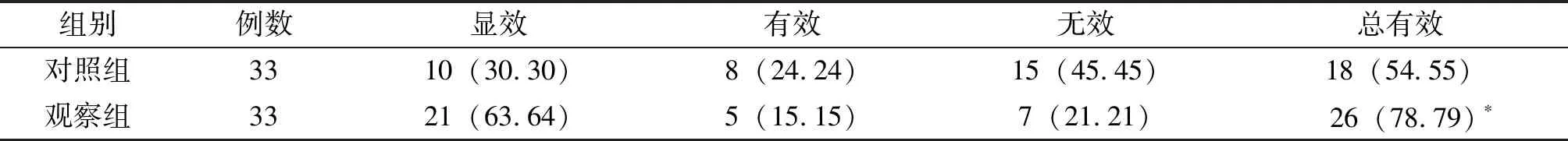

2.1 两组临床疗效比较 对照组和观察组的临床治疗总有效率分别为54.55%和78.79%,观察组的有效率明显高于对照组(P<0.05),见表1。

表1 两组临床疗效比较 [例(%)]

注:与对照组比较,*P<0.05。

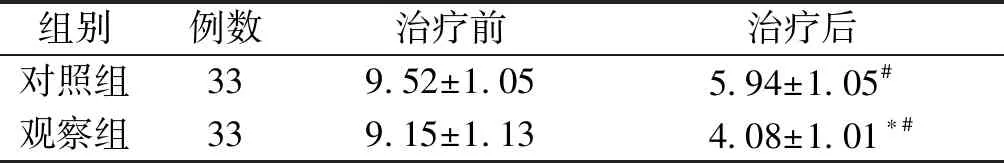

2.2 两组中医证候评分比较 两组治疗前的中医证候评分对比无统计学意义(P>0.05),治疗后两组的中医证候评分较治疗前出现下降(P<0.05),观察组治疗后的中医证候评分较对照组下降更为明显(P<0.05)。见表2。

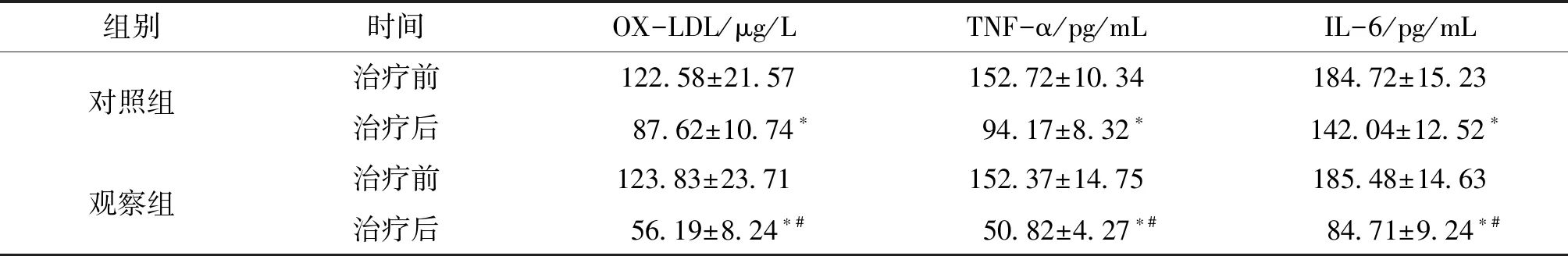

2.3 两组血清OX-LDL、TNF-α、IL-6比较 治疗前两组血清OX-LDL、TNF-α、IL-6水平差异无统计学意义(P>0.05),治疗后,两组OX-LDL、TNF-α、IL-6水平较治疗前出现下降(P<0.05),治疗后观察组血清OX-LDL、TNF-α、IL-6水平显著低于对照组(P<0.05)。见表3。

组别例数治疗前治疗后对照组339.52±1.055.94±1.05#观察组339.15±1.134.08±1.01∗#

注:与同组治疗前比较,#P<0.05;与对照组治疗后比较,*P<0.05。

组别时间OX-LDL/μg/LTNF-α/pg/mLIL-6/pg/mL对照组治疗前 122.58±21.57152.72±10.34184.72±15.23治疗后 87.62±10.74∗ 94.17±8.32∗ 142.04±12.52∗观察组治疗前123.83±23.71152.37±14.75185.48±14.63治疗后 56.19±8.24∗# 50.82±4.27∗# 84.71±9.24∗#

注:与同组治疗前比较,#P<0.05;与对照组治疗后比较,*P<0.05。

3 讨论

冠心病心绞痛为慢性疾病,病程较长,常影响患者的身心健康[5]。冠心病不稳定性心绞痛的临床症状以胸口疼痛为主。不稳定型心绞痛病因复杂,在中医中属于“心痛”“胸痹”范畴,患者存在“邪气在心、则致心痛”“心病者、脉不通”症状,“本虚标实”也是发生的原因之一,患者若是出现心肺阳气虚弱,血瘀、寒凝,若心气虚弱,则导致行血力不足,经脉不通,脏腑失养;临床上,属气滞血瘀型冠心病患者较为多见,行气活血、化瘀通络是治疗的关键。氯吡格雷为抗血小板药物,可有效的抑制血小板聚集[6],从而选择的抑制血小板受体与ADP相结合,同时还能抑制激活糖蛋白GP IIb/IIIa与ADP复合物,进而发挥抑制血小板的作用,而不稳定心绞痛是一个血栓形成过程,患者在服用氯吡格雷后,能有效的减少前列腺素的生成,防止血栓的形成。而目前针对冠心病不稳定型心绞痛以西药治疗后的不良反应较多,因此临床中常联合中药治疗。护心通络方由天麻、西洋参、丹参、葛根、田三七等药物组成,组方中丹参可有效的养心安神、活血祛瘀;三七则有消肿止痛、散瘀止血之功效;葛根则可通行气血、舒筋活络。多种药物相辅相成,达到行气活血、护心通络的功效。不稳定型心绞痛和炎症反应具有相关性[7],TNF-α为单核巨噬细胞产生,在机体出现动脉粥样硬化时,其合成出现上升,在机体出现病变时,TNF-α作为前炎症因子,加重动脉粥样硬化。IL-6为临床常见的炎症因子,在机体出现心肌损伤时,血清IL-6会出现上升[8]。本研究中,经氯吡格雷联合护心通络方治疗气滞血瘀型冠心病不稳定性心绞痛患者,表明观察组的临床疗效较高,治疗后的中医证候评分较对照组下降更为明显,且有效降低了血清OX-LDL、TNF-α、IL-6水平,表明氯吡格雷联合护心通络方治疗气滞血瘀型冠心病不稳定性心绞痛改善疗效可能是经抑制炎症因子及动脉粥样硬化来实现疗效的改善。

综上所述,气滞血瘀型冠心病不稳定性心绞痛患者经氯吡格雷联合护心通络方治疗,可有效的提高临床疗效和改善临床症状,降低了血清OX-LDL、TNF-α、IL-6水平,值得临床推广。