教学医院护士针刺伤职业暴露分析及伦理问题思考

2019-10-14孔德玲杨晓平李小英杨希文

孔德玲,杨晓平,李小英,杨希文,杨 滢

(1 西安交通大学第二附属医院护理部,陕西 西安 710004,kdl1967@163.com; 2 西安交通大学第二附属医院胸外科,陕西 西安 710004;3 西安交通大学第二附属医院麻醉手术科,陕西 西安 710004)

针刺伤作为最主要的血源性职业暴露,严重影响医务人员尤其是护理人员职业安全,研究显示护理人员针刺伤职业暴露率超过85%[1],是其面临的高危职业风险之一。此外,目前已有HIV、乙肝、丙肝、梅毒等20余种疾病病原体被证实能够经针刺伤传播引发职业感染[2-3]。而护理人员等医务人员由针刺伤等血源性职业暴露引发的医学伦理学问题尚未得到充分关注。本文通过回顾性分析三级综合教学医院2016年1月至2018年12月护理人员针刺伤职业暴露的流行病学情况,从伦理学角度探讨优化护理人员针刺伤职业暴露有效措施,从预防护理人员针刺伤职业暴露方面强化对护理人员的人文关怀。

1 对象与方法

1.1 研究对象

2016年1月-2018年12月全院上报护理人员(包括本院护理人员、护理实习生及护理进修生)共发生针刺伤职业暴露154人次。上报针刺伤职业暴露的护理人员均被提供及时的临床诊治指导及心理疏导,并定期随访。

1.2 研究方法

根据原国家卫计委《血源性病原体职业接触登记表》制定针刺伤职业暴露上报表,通过医院护理管理软件系统监测上报临床科室护理人员针刺伤情况。针刺伤职业暴露报表主要包括针刺伤暴露护理人员资料及暴露源患者基本资料。回顾性分析上报154人次针刺伤职业暴露资料,对其人员类别、暴露时工龄、科室分布、针刺伤职业暴露损伤针具种类、暴露环节、暴露病原体种类、暴露部位、暴露后处置、随访结果等进行流行病学特点及统计学分析。

1.3 统计分析

154人次护理人员针刺伤职业暴露上报资料双人双轨核对无误后经护理管理软件系统导入 Excel表,采用SPSS 19.0软件进行描述性统计分析,计数资料采用频数、构成比或百分率表示。

2 结果

2.1 一般资料

2016年1月—2018年12月全院上报发生针刺伤职业暴露的护理人员154人次,其中女性147人次,占比95.45%;男性7人次,占比4.55%。本院护理人员86人次,占比55.84%;护理实习生64人次,占比41.56%;护理进修生4人次,占比2.60%。暴露时处于实习期的护理人员共64人次,占比41.56%;工作时间少于5年的49人次,占比31.82%;5 ~ 10 年的72 人次,占16.88%; 10 年以上15人次,占比9.74%。

2.2 针刺伤职业暴露的流行病学特点

2.2.1 暴露人员科室分布及暴露时间分布

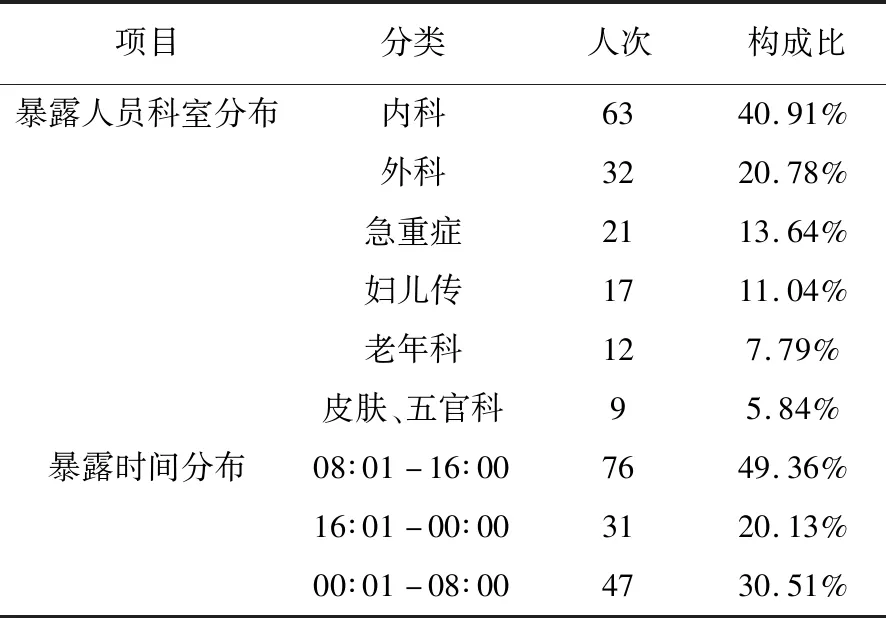

护理人员针刺伤职业暴露在科室分布上以内科人员为主,在时间分布上以08∶00-16∶00,考虑与内科疾病及该时间段诊疗中针具使用较多相关,见表1。

表1 护理人员针刺伤暴露科室分布及时间分布

2.2.2 职业暴露的主要途径及环节

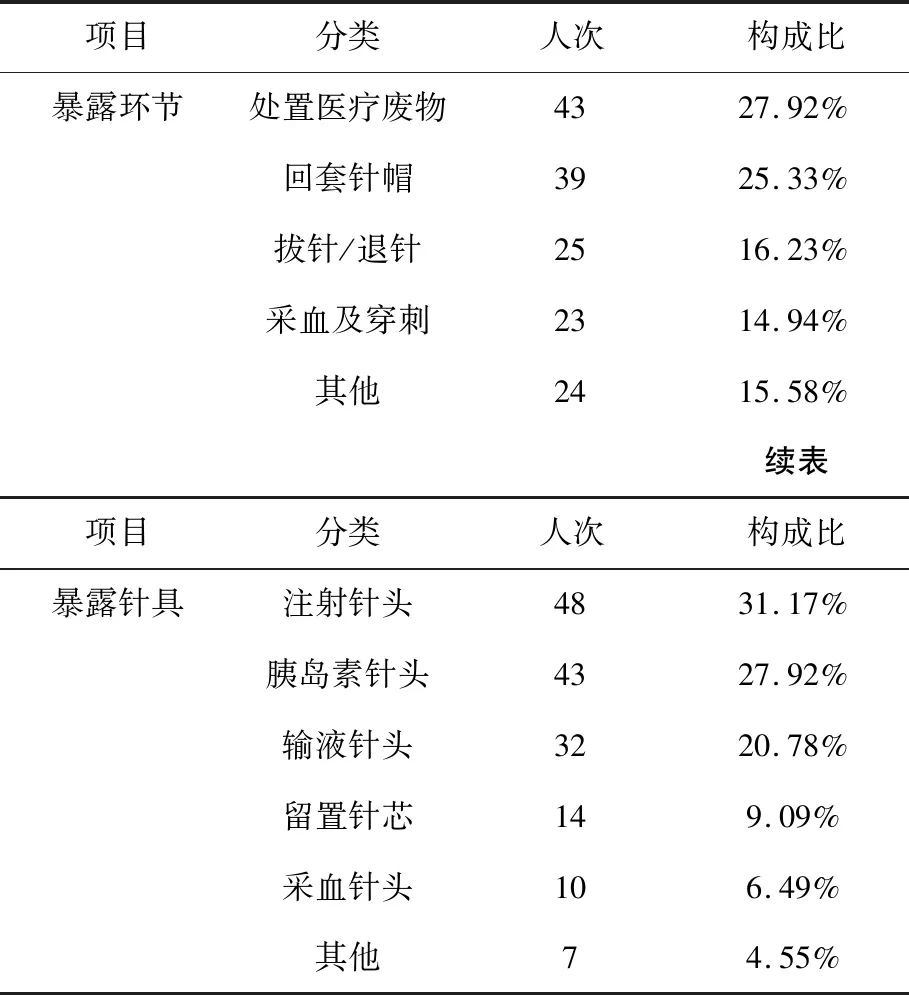

护理人员针刺伤职业暴露部位主要是左右手臂,分别为76人次及74人次,构成比分别为49.35%及48.05%,其他部位暴露仅4人次,占比2.60%。护理人员针刺伤暴露在暴露环节及针具上差异不明显,见表2。

表2 护理人员针刺伤职业暴露环节及针具

2.2.3 暴露源传染性种类

暴露源传染性追溯结果显示,无传染性的仅22人次,占比14%。24%的暴露源传染性不可追溯,而具有传染性的暴露源高达62%,提示护理人员针刺伤职业暴露发生职业感染的风险非常高。

2.2.4 暴露后处置、感染源追溯及随访

全部154人次护理人员针刺伤职业暴露后均立即按标准流程进行现场紧急处理,并到相关科室接受临床诊疗指导及心理疏导。116人次对感染源进行追踪,38人次因暴露源不明或患者出院等原因未追踪到感染源。4人次HIV职业暴露护理人员均在4小时内预防性用药,其余无抗体暴露者接受不同程度预治疗。经随访,154人次针刺伤职业暴露护理人员均未出现职业感染。

3 讨论

3.1 针刺伤职业暴露对护理人员的危害

孙晓玲[4]研究指出发生针刺伤职业暴露的护士除了损伤直接引起的皮肤黏膜破损、疼痛、出血外,可能因此感染HBV、HCV、HIV 和梅毒等更为严重的传染性疾病危害,导致护士的生命健康权受到严重侵害。同时有文献指出针刺伤职业暴露不仅影响护理人员的安全和健康,而且可降低其提供的医疗服务质量。此外,针刺伤暴露会对护理人员造成心理创伤等一系列负面的影响。有文献指出发生过职业暴露的医务人员往往会经历巨大的恐惧、焦虑和情绪困扰,甚至会导致职业和行为的改变[5-6]。刘怀莉等[7]研究也显示护士在针刺伤后会表现出紧张、担心、害怕、焦虑、无助、无心工作等负面情绪,部分护士特别是实习护士可能因此产生离开/不愿从事护理行业的想法。同时,针刺伤所带来的社会危害不可忽略,一旦护理人员发生职业感染,可能要面临着停止工作接受治疗,家庭和人际关系也将受到巨大的影响。综上可见,护理人员针刺伤职业暴露不仅导致职业感染等医学危害,也会引发职业暴露护理人员权益保障、人格尊重及被公正对待等涉及医学伦理的心理及社会危害。

3.2 护理人员针刺伤职业暴露现状及伦理问题探讨

3.2.1 护理实习生刺伤职业暴露与医学伦理学

护理人员针刺伤职业暴露人员构成比及职业暴露时工作年限两个维度均显示护理实习生是针刺伤职业暴露的高危人群。实习护理人员职业暴露的高发可侧面反映在护理人员培养体制中,院校与医院或更注重学生临床知识的教授,而没有给予职业防护意识观念及知识构建以充分的培养及培训,甚至有违伦理的将护理人员置于疾病危险之中,护理人员无保护救助患者作为“献身精神”的陈旧落后观念仍在某些地区盛行。《生命医学伦理原则》中提出四项基本原则即尊重原则、不伤害原则、有利原则以及公正原则[8]。尽管四项原则主要用来保护患者,但是作为平等的生命个体,依照医学伦理原则精神,护理实习生应享有与患者平等的权益,享有保护身体健康的权利,应被灌输正确的职业理念,接受系统专业的职业暴露预防及处置培训,杜绝职业暴露发生。

公正原则即根据一个人的义务或应得而给予公平、平等和恰当地对待其所享有的权利与所履行的义务,是社会公正的根本原则;一个人所行使的权利与所履行的义务相等,是个人公正的根本原则;权利与义务相等是公正的根本原则[8]。然而,护理实习生因其学生身份,职业暴露后并不同等享受医院职工所享有的职业暴露政策。护理实习生发生职业暴露后诊治费用通常先自己垫付回学校后报销或全部自费,导致部分护理实习生因诊治费用问题,并不积极对待,隐伏职业感染风险。显然,这与医学伦理学原则背道而驰。基于切实消除针刺伤职业暴露后职业感染的发生目的,实习生所在院校应妥善解决实习学生职业防护及暴露后存在的问题,保证实习学生被平等对待,合法享有职业防护权利,一旦发生职业暴露第一时间积极主动就医,接受临床诊治及心理辅导,杜绝职业感染及心理创伤等发生。医学伦理从来都贯彻在医疗活动中,从尚未正式踏入医疗职场的护士实习生开始,从职业暴露的防护开始,使其树立正确的职责及伦理观念,成为充满人文关怀的有温度的医务人员是医学教育及医学伦理的共同目标。

3.2.2 护理人员工作负荷与针刺伤职业暴露

本研究显示针刺伤职业暴露护理人员在科室分布上以内科及急重症科居多。相比较外科而言,内科、急诊重症病房护理人员针具类锐器使用率相对较高,针具诊疗操作工作负荷重,一定程度上增加了针刺伤职业暴露风险。此外,职业暴露时间分布显示针刺伤职业暴露主要发生在早班,其次为后夜班。早、后夜班均为治疗护理、抽血化验操作相对集中的时段,密集的针具操作负荷影响着该时间段护理人员针刺伤的发生。护理人员职业暴露科室分布及职业暴露时间分布两个维度均呈现针具诊疗操作工作负荷过重与职业暴露的发生两者之间存在相关性。

目前国内大部分医院仍沿用原卫生部《综合医院组织编制原则(试行草案)(1978年版)》中制定的床护比为普通病房1∶0.4来进行护理人力配置[9]。随着医疗技术的飞速发展,患者诊疗操作量的急剧增加,这种陈旧的护理人力配置比例远不能满足临床要求,原卫生部2007年的一项调查显示,62.5%的护士每天连续工作超出10小时[10]。此外,即使依照旧版编制要求护理人员配置仍存在不足,吕晋洪等[11]调查显示,新疆昌吉州地区部分医院临床护理人力配置不足,尤其三级综合医院更为突出。而护理人员配备不足、超负荷工作是我国各级医院普遍存在的现象,也是亟待解决的问题。有文献报道除医务人员知识、态度和实践、使用安全装置、遵守安全操作以及工作环境等因素外,护理人员工作负荷也是职业暴露重要危险因素[12-13]。相关研究也显示护士锐器伤与情绪衰竭呈正相关,高强度超负荷工作易使护士情绪衰竭,在工作中往往感觉身心疲惫,难以集中精力,容易出现思维迟钝、反应缓慢等情况,在接触安瓿、针头等锐利物品时易发生职业暴露[14-15]。同时已有研究证实对护士进行情绪、压力管理的干预,护士出现针刺伤的发生率较干预前有明显降低[16],提示作为管理者还应将护士的情绪管理、压力管理纳入考虑之中,减少、减轻护士情绪衰竭的程度对于降低针刺伤也是有效的。

护理人员配置不足的现行医疗环境下,护理人员超负荷工作无疑加剧针刺伤职业暴露风险,增加护理人员职业感染发生,将护理人员健康置于危险之中。尽管医学伦理学中不伤害原则、公正原则、尊重原则的适用主体主要为患者,置身于职业感染风险中护理人员作为潜在患者应同样适用上述原则。因此,从医学伦理学而言,护理人员享有保持身体健康的权利,享有正常的工作休息权利,不应被动长期超负荷工作。医疗机构在医疗卫生资源配置分配过程中,应兼顾护理人员权益,按工作负荷合理配置护理人力,为护士营造安全、有序的工作环境,减少针刺伤职业暴露等意外伤害的发生,保障护理人员合法权益。

3.2.3 制度的正确实施及安全型医疗器械的使用与护理人员职业安全的保障

文献显示针刺伤的发生频次除了与针具使用频次密切相关外,还与所使用的针具的质量、是否有安全防护装置密切相关、是否配备充足的防护相关用品等密不可分[17]。本研究数据显示内分泌科针刺伤暴露发生23例,占比为14.94%,是发生例数及占比最高的科室,最常发生针刺伤的针具类型为注射针头(31.17%)及胰岛素针头(27.92%)。在当时季度追踪分析时,医护人员发现胰岛素针头的针刺伤与同期内分泌科使用的一款胰岛素注射笔的质量有很大的相关性,与设备科沟通更换后针刺伤职业暴露发生人次明显降低。日本学者Fukuda在针对一个多中心的研究中也发现安全型针具与针刺伤职业暴露的发生密切相关,操作中使用安全设计装置的翼钢针、静脉留置针和缝合针等针具可使针刺伤职业暴露的发生率显著下降[18]。本研究中如果引入安全型注射器,护理人员的针刺伤发生率的降低将是可预见性的,提示医疗机构在医疗器械设备招标采购配置过程中,医疗机构的管理者在考虑医疗器械(如针具等)、设备等成本效益的同时,更应从医学伦理角度考量,“以人为本”将医护人员的职业安全置于首位来纳入招标采购参考指标范畴。此外,医疗机构应提供充足的手套等职业防护设备,切实降低护理人员职业暴露风险,保障护理人员健康权益。

本研究同时显示在操作环节,针刺伤职业暴露最常发生于处置医废及回套针帽环节,这与文献报道基本一致[15-18]。回套针帽是已知的针刺伤职业暴露高危环节,而其较高的职业暴露构成比例在一定程度上暴露了护理人员的职业安全防护意识及教育培训存在不足。操作的不规范是发生针刺伤的重要因素,大量研究证实系统的职业防护知识和操作的培训在预防针刺伤方面是成本最低且最有效的方式之一[19-20]。而进修护士特别是实习护士作为针刺伤职业暴露人群分类最主要的暴露群体,如何有针对性地为特定护理人群提供适合、有效的职业安全防护培训也是管理者需要关注的重要方面。综上,从医学伦理原则出发,从保障护理人员健康权利出发,提供良好的职业安全防护用品,建立并完善护理人员职业安全培训体系,切实降低护理人员针刺伤职业暴露的发生,减少护理人员职业感染的发生,保障员工身体健康是医疗机构应时刻坚守的原则。

3.2.4 针刺伤职业暴露引发的患者隐私权及医务人员知情权的平衡

尽管标准预防是预防职业暴露最为关键的措施,但预先知道接受诊疗操作的患者具有传染性,更能促进医务人员职业防护的落实,减少职业暴露的发生。这在急诊及危重症患者诊疗操作时尤为显著。急危重患者紧急抢救带来的时间压力及心理压力,易造成医护人员的职业防护不到位,增加职业暴露及职业感染发生的风险,而预先知晓患者存在传染性,会增强医务人员职业防护意识及时进行完备的职业防护,对显著减少医护人员职业暴露及职业感染具有重要意义。然而,艾滋病或梅毒等的传染性疾病患者基于疾病隐私曝光后可能面临不公正对待、歧视等情况,往往趋于隐瞒个人传染性疾病情况而不愿主动告知医护人员。此外,护理人员职业暴露后,基于暴露源传染性疾病情况追溯的目的进行的相关检查,患者是否有责任无条件配合并支付相应检查费用问题仍存在争议。如何平衡患者隐私权与医务人员知情权是在职业暴露的预防中亟待解决而又棘手的难题。从医学伦理学角度来看护理人员对患者传染性疾病情况具有知情权,并有责任保护患者隐私;另一方面,患者享有隐私权、享有平等、受尊重的权利[21]。在解决患者隐私权及医务人员知情权并存却又冲突的问题时,达成医护人员权利义务的对等平衡是解决问题的关键,而这种平衡关系的维持笔者以为应基于医护人员与患者之间的相互尊重相互信任,权利责任的对等执行,消除歧视坚守公正原则,同时国家相关传染病诊断治疗的医保报销政策的保障,避免暴露源患者诊疗费用的增加。此外,医院应体现人性化管理和对员工的人文关怀,弹性排班,减轻护理人员职业压力,定期为护理人员体检,有针对性地进行疫苗接种,最大限度地减少医护人员发生职业暴露及职业暴露后感染的风险。

3.2.5 暴露后心理支持与医学伦理

尽管本研究中154人次针刺伤职业暴露均未出现职业感染症状,却依然凸显出某些问题,诸如职业暴露护理人员心理应激问题,因暴露源不明或患者出院等原因未追踪到感染源问题, HIV等职业暴露护理人员预防性用药问题等。护理人员发生针刺伤后,特别是被HBV、HCV、HIV和梅毒等感染者所污染的针具刺伤时,往往会产生焦虑、恐惧等心理,这种影响是严重而持久的[22],因此在护理人员发生针刺伤后,医疗机构有义务提供心理疏导甚至心理治疗,帮助护理人员尽快从针刺伤的阴影中走出来。从医学伦理学视角,除了护理人员心理疏导及心理治疗,消除歧视、公正与尊重对待同样不可或缺。同时,积极为其提供社会支持,让职业暴露护理人员能够顺利回归岗位,正常工作。此外,文献报道有些传染性疾病潜伏期常,职业感染发病的迹象和症状在职业暴露相当长时间后才表现出来。在某些情况下,医生并不能诊断和检测出职业感染[23]。因此,建立长效机制持续保障护理人员身心健康也是必不可少的。