近代上海成为中国经济中心的启示

2019-10-11朱荫贵

朱荫贵

(复旦大学 历史学系,上海 200433)

自1978年以来,我国的改革开放已持续了四十多年。这四十多年来,我国取得的成绩相当惊人——1978年人均GDP不如撒哈拉沙漠以南的非洲国家,而今成为世界第二大经济体,已经全面融入世界经济体系和经济全球化。我国的综合国力显著增强,国防力量日趋强大,人民生活水平有了明显提高,国际地位举足轻重。在诸多领域获得举世瞩目的成就:“神舟”系列宇宙飞船陆续发射;“嫦娥一号”成功登月;“高铁”和高速公路四通八达,总长均居世界第一;“蛟龙”号深海探测取得突破,“天眼”望远镜接收宇宙信息,等等。每一个成就都使国人欢欣鼓舞,自豪感倍增。

在这巨大的变化过程中,上海是中国发展的典型。自1992年上海成为特区后,一系列政策促使上海发生了翻天覆地的变化,成为中国改革开放的中心地和经济发展的重要引擎,至今依然没有其他城市能够取代和超越。这就促使我们思考一个问题:上海为何能够发挥如此重要的作用?

要回答这个问题,可以从多个角度和多种层次上去追寻答案,但是从根本上说,应该是抓住了历史机遇和坚持了改革开放。关于抓住机遇,改革开放的总设计师邓小平曾经敏锐地指出,“凡是遇到机会就不要丢,就是要坚持,要干起来,要体现改革开放,大开放”。他强调“大措施”和“长远的观点”,并指出“抓上海,就算一个大措施”;又说“上海是我们的王牌,把上海搞起来是一条捷径”。①《邓小平文选》(第三卷),北京:北京人民出版社,1993年,第297页。他以总结历史经验的姿态特别强调:“上海目前完全有条件搞得更快一点。上海在人才、技术和管理方面都有明显的优势,辐射面宽。回过头看,我的一个大失误就是搞四个经济特区时没有加上上海。要不然,现在长江三角洲,整个长江流域,乃至全国改革开放的局面,都会不一样。”①《邓小平文选》(第三卷),第355~356页。

在邓小平的心目中,上海为何占有如此重要的地位?同时,上海为何会在“人才、技术和管理方面都有明显的优势”?追溯历史,从1843年开埠,上海很快便成为中国的制造业中心、航运中心、贸易中心、金融中心和经济中心。这一切得力于上海的区位优势,更得力于当时的开埠开放。尽管这个开放是在外来帝国主义国家的武力威逼下被迫进行,但它打开了中国人的视野,看到了世界发展的潮流,明白了自己的落后。于是,在不甘屈辱、奋起直追的爱国强国信念下,承继几千年优秀的中国历史文化传统,中国开始了改变过去千百年形成的以农业为主体的经济结构,转向工业化发展道路,走上了向先进学习、融会贯通,并进一步形成自己优势的创新之路。在此过程中,上海在开放中抓住了历史的机遇,在追赶世界先进水平的过程中继承中国的传统,在开放和继承中进行创新,这才在人才、技术和管理方面逐渐形成了很大的优势,奠定了自己的地位,带动了江南和整个中国的现代化进程。

一、近代上海的经济发展

19世纪中叶,正是西方帝国主义列强携带“坚船利炮”和廉价的工业制品,按照自己的意愿冲击和改变世界的时期。近代中国面对这个“数千年来未有之变局”,也开始了自己的变革之路,即从农业社会走向工业化道路。这条道路是从军事工业开始的。由于多种原因,上海处于这种变化的中心。在兴办军事工业为主的洋务运动初期,晚清规模最大、设备最全的军火制造工厂——江南机器制造总局②以下简称江南制造局。是在上海开办的;新式民用企业出现时,近代中国第一家同时也是中国最大的轮船运输企业——轮船招商局诞生在上海;近代中国第一家银行——中国通商银行同样诞生在上海;近代创办最早同时也是规模最大的上海机器织布局,不出意外地也落户于上海;原设天津的电报总局,1884年迁到上海后,上海就此成为经办全国电报电话事业的中心。

我们选取几个具体领域的发展作为例证进行回顾和考察。

轮船航运中心:总局设于上海,1872年诞生的轮船招商局,是近代中国第一家真正意义上的机器大工业民用企业。轮船招商局成立后,与外商在华轮船公司展开了激烈竞争,在竞争中实力不断壮大。1873年有轮船4只2319吨,1874年增加到6只4088吨,1875年又增到9只7834吨,1876年达到11只11854吨。而到1877年初,在获得清政府借款的支持下,招商局以规银222万两的代价并购了此前一度非常强大的美国在华旗昌轮船公司。招商局的船队也从头一年的11只11854吨猛增一倍多,达到轮船29只30526吨。③据聂宝璋:《中国近代航运史资料》第一辑下册,上海:上海人民出版社,1983年,第1000页。并使各通商口岸进出中外轮船吨位的对比数从1872年前中国的空白,一跃增加到 36.7∶63.3。④严中平主编:《中国近代经济史统计资料选辑》,北京:科学出版社,1955年,第221页。“从此国家涉江浮海之火船,半皆招商局旗帜。”⑤《申报》,1877年3月2日(光绪三年正月十八日)。当时的报纸舆论也认为这是“千百年来创见之事”。⑥中国史学会编:《洋务运动》第六册,上海:上海人民出版社,1961年,第14、10~12页。

1876年,太常寺卿陈兰彬奏称招商局办理已有成效,他说,“合计三年,中国之银少归洋商者,约已一千三百余万两”。又说,“洋人轮船之入中国,为害最甚,中国自创办招商局轮船以来,洋人不能尽占中国之利,办理已有成效,为中外大局一关键”。⑦中国史学会编:《洋务运动》第六册,上海:上海人民出版社,1961年,第14、10~12页。

经过不断发展,到1936年时,中国的轮船航线已达19910公里,各种轮船2050只,总吨位60万吨。⑧许涤新、吴承明主编:《中国资本主义发展史》第三卷,北京:人民出版社,1993年,第626~627页。另一说1935年轮船达3895只,675172吨,见严中平主编:《中国近代经济史统计资料选辑》,第229页。其中,拥有5000吨以上轮船的大中型公司已有27家,拥有万吨以上的轮船公司14家。这些轮船公司大多数总部设在上海,各条航线则大多以上海为中心或经过上海,加上远洋近海和国内长江内河航线构成的网络,上海已成为远东的航运中心。

金融和银行中心:1897年在上海设立的中国通商银行是近代中国成立的第一家银行。到1911年辛亥革命爆发时银行总数只有7家,资本总额为2156万元。①中国银行经济研究室编:《全国银行年鉴》,1937年,第A 7~8页。到1937年为止,中国的银行总数达到164家,资本达到四亿一千多万元。②沈雷春编:《中国金融年鉴》,民国28年版,台湾1979年影印本,第114页。其中三分之二以上的华商银行总行设在上海。中国银行业的发展,在相当程度上抑制了外国银行在华势力。

在银行业整体快速发展的同时,证券交易所、黄金交易、保险公司、信托业也都得到相应的发展,近代中国的金融业整体构成了初步的体系,远东金融中心的地位得以形成。与此期新式机器制造企业的发展相互呼应,出现了一种新的气象。

与此同时,经过1933年的“废两改元”和1935年的“法币改革”,此前中国极为混乱的币制基本得到统一。

此外,经过多年努力,到1934年为止,中国的关税主权也基本得以收回。这都为大范围的商品流通和市场经济的发展奠定了基础。

进出口贸易中心:近代上海成为进出口中心的第一条件是地理位置优越。上海居于中国沿海海岸线的中段,同时居于长江的出海口。在轮船出现以前,上海就已经是中国木船运输的中心地。因为受气候、水流等自然条件和船只结构的影响,形成的格局是北方的帆船不往南,南方的帆船不往北,长江的帆船不出海,三方都在上海这个地方进行交易和交换,这是一两千年以来根据自然条件形成的格局。

近代轮船出现以后,上述格局被打破,同时国际贸易迅速发展起来。因为上海具有的优越地理位置和运输条件,上海很快成为中国的进出口贸易中心。“上海的商业、贸易和运输量都是非常庞大的”,以及“经由水路交通,它就能够和三分之一以上的中国联系起来”的缘故,使得“大多数在中国有声望的英国洋行和美国洋行在这里均设有分支机构”。③姚贤镐:《中国近代对外贸易史资料》第一册,北京:中华书局,1962年,第559页。

上海进出口贸易地位的迅速变化,正如1868年一个外国人评论的那样,他认为上海在中国进出口贸易中的重要地位,“无异心房,其他各埠则与血管相等耳”。④聂宝璋:《中国近代航运史资料》第一辑上册,第144、144页。1868年时,全国其他各埠进口洋货总值,较1867年增加二百万两,“而上海一埠所增之数,即达四百万两之多”。出口土货总值,各埠合计,共增银一千一百万两,而上海独增一千万两。故1868年全国对外贸易之进展,“殆全由上海一埠造成之也”。⑤聂宝璋:《中国近代航运史资料》第一辑上册,第144、144页。

广州、上海、汉口、天津和大连是近代中国最重要的进出口贸易港口,1871年至1911年上海在全国对外贸易总值中所占比重,大多数时间在50%以上或接近50%,⑥据历年海关报告中数字,见严中平主编:《中国近代经济史统计资料选辑》,第49页。可谓绝对优势。上海在中国对外贸易和经济发展中所占地位的举足轻重,不言而喻。

同时,由于长期形成的运输格局和商业流通中形成的枢纽地位,上海的进出口贸易还具有突出的转口贸易特征。“上海输入的洋货,大约有70%以上还需复出口往其他口岸,进入内地市场。有不到5%的洋货则复出口各国,本口岸净输入量不到30%。上海从内地吸收的土货,大约有80%以上复出口国外或其他口岸。”⑦丁日初主编:《上海近代经济史》第一卷,上海:上海人民出版社,1994年,第157页。这种贸易中心的格局在民国以后也没有改变。

以制造业为中心的经济中心:这里以几个行业进行观察。

机器纺织和面粉业:近代上海荣宗敬、荣德生兄弟创建的荣氏企业集团,横跨棉纺织业和面粉工业两大行业,其中又分申新纺织和茂新、福新面粉两大工业系统。申新纺织工业系统1915年在上海创建第一家厂,此后通过创办、租办和收买等方式陆续兼并其他企业,经过二十余年发展,到1936年时已拥有9家纱厂,纱机57万锭,布机5304台,资产总值达8555万元,势力扩展到无锡、汉口等地,成为近代中国最大的民营棉纺织工业企业集团。

茂新、福新面粉工业系统始于1903年的无锡茂新面粉厂。荣宗敬兄弟在经营面粉厂的过程中,努力提高产品质量,降低成本,不断改进生产设备,同时招股增资,使企业规模不断扩大。荣氏兄弟又与他人合资,在上海筹建福新面粉厂。其后,茂新、福新两系统都通过租办和收买其他工厂等方式不断扩张。同样经过二十余年的发展,到20年代,茂新、福新系统已有12家面粉工厂,分布于上海、无锡、汉口、济南等地,共拥有粉磨301部,日生产面粉能力为76000袋,占全国民族资本面粉厂生产能力的31.4%,占全国面粉厂(包括外商在华面粉厂)生产能力的 23.4%。1931年在失去东北市场后,30年代在全国面粉工业中的地位仍然举足轻重,日产面粉能力仍占关内面粉工业的三分之一左右。①许维雍、黄汉民:《荣家企业发展史》,北京:人民出版社,1985年,第20、127页。

荣氏集团有效地利用了近代中国初步形成的资本市场,在扩建、租办、收买、经营中大量借债,以负债经营方式扩大生产能力,取得了显著成效。

由郭氏兄弟集聚侨资创办的永安纺织企业集团,1922年在上海创办。后来不断发展,到1936年时已拥有5个棉纺织厂、1个印染厂、1个发电厂、1个大仓库、1个打包厂和1个正在兴建中的机器厂,有纱机25.6万锭、布机1542台、线锭31904枚、印染机244台,成为规模仅次于申新的棉纺织资本集团,并初具纺织印染全能企业规模。②上海市纺织工业局等编:《永安纺织印染公司》,北京:中华书局,1964年,第134~139页。

火柴行业:刘鸿生在上海创办的企业资本集团,是包括鸿生火柴厂、上海水泥厂、章华毛绒纺织厂、中华煤球公司、华丰搪瓷公司、大华保险公司、华东煤矿公司、中国企业银行在内的跨行业经营的企业集团。其中,火柴工业是其支柱。1920年,刘鸿生企业集团的第一家火柴厂——鸿生火柴厂设立,此后经过十年发展,到1930年时,刘鸿生将鸿生火柴厂与上海浦东荧昌火柴公司、南汇中华火柴公司合并为大中华火柴公司。1931年大中华火柴公司又合并九江裕生厂、汉口燮昌厂,后又收买扬州耀扬火柴厂,承租了芜湖大昌火柴厂,兼并杭州光华火柴厂,规模不断扩大。1936年又成立以大中华火柴公司为中心的“中华全国火柴产销联营社”这一销售联合体,刘鸿生也成为近代中国的“火柴大王”。③上海社会科学院经济研究所编:《刘鸿生企业资料》上册,上海:上海人民出版社,1981年,第143~144页。

新型百货企业:新型百货企业以先施、永安、新新、大新公司为代表,这四家大型百货公司都诞生于20世纪初的上海。这四大百货公司具有一些共同的特点:主要投资人和经营管理者大多来自于香港和海外的广东籍华侨,创始人最初都在澳洲积累了财富后到上海开办新型百货公司。这些新型百货公司大量经销环球百货进口商品,对国货土产品的推介也是不遗余力。不仅以各种精品货物共聚一地销售,方便顾客比较和购买,而且创造出集餐饮、娱乐、旅馆、房地产、金融保险、仓储物流、制造加工等多个行业为一体的商业模式。四大百货公司都坐落在上海最繁华的南京路,都自建了宏伟美观的营业大楼,成为南京路上的标志性建筑。

四大百货公司橱窗陈列争奇斗艳,国内外商品琳琅满目,媒体广告铺天盖地,霓虹灯五彩缤纷美轮美奂,加上吃喝玩乐应有尽有,服务接待细致周到,引得顾客纷至沓来、络绎不绝,成为上海市民重要的购物休闲娱乐场所。逛百货公司不仅很快成为上海市民的一种生活时尚,而且引领了商业销售的一种新的趋势和方向,影响和促进了国内其他城市的商业发展。

经过几十年的发展和国人的努力,到20世纪40年代后期,根据上海市工业公会的统计,上海“共有88种工业,大小工厂12570家,产业工人450588人(职员与职业工人不在内)”,即使排除虚设和不开工的以外,“上海现有的大小工厂在10000家以上,产业工人在40万人以上是可以确定的”。而上海工业在全国工业中所占的比重,以一般轻工业来说,“上海大约要占全国工业的50—60%”。④中国工业经济研究所:《上海工业现状》,1949年2月,转引自陈真编:《中国近代工业史资料》第四辑,北京:三联书店,1961年,第39~40页。

经过学者的调查和统计,到20世纪30年代时,上海的多个重要行业产值就超过全国同行业的产值,表1的数字就清楚地证明了这一点:

表1 20世纪30年代上海重要工业行业产值与全国同行业产值的比较① 资料来源:根据巫宝三主编《中国国民所得》上册第64页,第一表“全国工厂总产值统计表”,以及下册第四部附录三;刘大钧《中国工业调查报告》下册,第二编“地方工业概况统计表”各项数字,个别行业产值数字参考其他资料进行修订。全国产值中不包括东北和台湾工业。个别行业产值数字参考其他资料进行了必要修订。转引自张忠民主编:《近代上海城市发展与城市综合竞争力》,上海:上海社会科学院出版社,2005年,第189页。

从上表数字中可以看到,在总共18个行业中,有9个行业上海的产值占全国产值一半以上,其中丝织、制药、造船、车辆修造和电器用具的百分比甚至在七成以上。

日本学者认为,根据工业发展中心上海的统计,符合中国工厂法规定范围内的工厂的产值总额,1930年到1932年平均按37%的高速增长。橡胶制品、金属制品、电气器具和机械产品、卷烟、化学产品、染料、棉织品等等都有超速的发展。由于手工业部门产品占有相当比重的还不少,重化学工业的发展仅局限于部分产业领域,所以中国经济整体的工业化的水准,不能不说还只处于开端的阶段,但是铁路、轮船、电信等等近代交通通讯网的迅速扩大和广泛分布,以银行为首的金融机构逐步完善,使得中国已经踏上以工业化为轴心的“中进资本主义”之路,“则是不争的事实”。②参见[日]久保亨著,王小嘉译:《走向自立之路——两次世界大战之间中国的关税通货政策和经济发展》,“序章”,北京:中国社会科学出版社,2004年,第11页。

显然,近代上海发展成为中国的经济中心,以及上海本身在工业化进程中取得的成就,是邓小平说“上海是我们的王牌,把上海搞起来是一条捷径”、“上海在人才、技术和管理方面都有明显的优势,辐射面宽”的底气和基础所在。

那么,上海为何会取得这样的成就?“开放”固然是一个方面,但任何事情和成就的基础与核心是“人”,是靠人的活动来进行和推动的。在近代上海的发展中,按照这个角度进行追寻,我们会发现,中国人的“继承”和“创新”是其中另外两个重要的支点。

二、继承中国历史上有利于发展的因素,是近代上海成功的要素之一

中国历史文化中的优秀因素有很多,大体可分精神方面和具可操作方面的传统两大类。“精神”方面的传统同样有很多,但首要的是“爱国”。这一点,在中国迭遭列强欺侮、不断签订丧权辱国的不平等条约和割地赔款的近代时期显得更加重要。

在近代中国走向工业化道路的过程中,爱国强国,与列强进行商战,跻身世界民族之林是贯穿始终的一条主线,也是这个时期具有的鲜明时代特色。这里我们可以举三个来自于不同阶层和地位的人的例子以作说明。首先是过去奉行“万般皆下品,唯有读书高”的读书人,此时放弃科举考试做官的正途而去下海经商办实业,与外国列强进行“商战”以图救国强国的事例。

其中,创办“大生”系列企业集团的南通状元张謇,可作为传统士人的典型。他在讲述自己走上经商办实业这条道路时的动机就很有代表性。1895年3月26日《马关条约》正式签订。消息传来的那天晚上,张謇在日记中录入“和约十款”的主要内容,并特地注明:“几罄中国之膏血,国体之得失无论矣。”①张謇研究中心、南通市图书馆等编:《张謇全集》第六卷,“日记”,南京:江苏古籍出版社,1994年,第371页。他对《马关条约》准许外商在中国内地设厂制造感到极大的忧虑。他在代湖广总督张之洞拟定的《条陈立国自强疏》中写道:“向来洋商不准于内地开机器厂,制造土货,设立行栈,此小民一线生机,历年总署及各省疆臣所力争勿予者。今通商新约,一旦尽撤藩篱,喧宾夺主,西洋各国,援例尽沾……。”他深知如此一来,小民仅存之“一线生机”也将失去,为此他在奏疏中强调必须迅速提倡“工政”以进行对抗,他说:“世人皆言外洋以商务立国,此皮毛之论也。不知外洋富民强国之本实在于工。讲格致,通化学,用机器,精制造,化粗为精,化少为多,化贱为贵,而后商贾有懋迁之资,有倍蓰之利……但能于工艺一端,蒸蒸日上,何至有忧贫之事哉!此则养民之大经,富国之妙术;不仅为御侮计,而御侮自在其中矣。”②张謇研究中心、南通市图书馆等编:《张謇全集》第一卷,“代鄂督条陈立国自强疏,1895年”,第30、37、38页。就是说,张謇认为经商办实业,是一条实在的爱国救国道路,“不仅为御侮计,而御侮自在其中矣”一句,道尽了他对此的认识与投身实业的动力。

来自海外华侨郭氏兄弟的上海永安纺织公司的招股简章弁言,则将兴办实业与爱国强国紧密联系:“我国物产饶富,冠绝瀛寰,夫以己国之物产供己国之需用,本足自给而有余。无如制造不良,工业窳败,外人乃竟以我之原料加以改造,复输入我之市场,而棉布市场,为数尤巨。利权丧失,骇目惊心。苟不急起直追,亟谋挽救,则国穷民困,恐未有已也。”读该招股弁言的文字,更使人有时机紧迫、刻不容缓的感觉:“年来有志之士,对于纺、织两业,先后奋起,粹励经营,生机勃发,实为复苏之兆。然产额尚少,供不应求,此有心者所应光而大之。且欧美列邦现今方整顿全神,振刷其工商各业,此后竞争搀夺,正方兴未艾也。时乎不再,其间不能容发,倘不急起直追,行必愈趋落后。同人等本此微意,爰有本公司之组织。”③上海市纺织工业局等编:《永安纺织印染公司》,第17~18页。

再如创办一系列企业的本土人士“火柴大王”刘鸿生在总结与外国火柴业主进行商战的经验时说:“吾国火柴业在瑞商竞争之下,风雨飘摇,有岌岌不可终日之势,自弟发起荧昌、中华、鸿生三厂合并为大中华之后,对内渐归一致,于是对外始有占优势之望,足见合并一事,为吾火柴业今日谋自立之要图,非此即无从对外而维持其生存也。当此对外竞争剧烈之日,自应群策群力,团结一致,厚植我之势力,以与外商相抗,始能立于不败之地。”④上海社会科学院经济研究所编:《刘鸿生企业史料》(上),第139页。

除精神传统方面的因素之外,在继承可操作的传统方面,同样可以举出许多实例。这里我们仅举近代中国工商企业在资本筹集运行方面的一些实例,以作证明。

在兴办实业走上工业化道路之前,中国是一个以小农经济立国的传统国家。这种经济结构历经数千年。当近代中国向工业化转型时,因为本身没有经历过资本原始积累阶段,社会资金比较贫乏,机器大工业需要的资本量大数巨,且多采取股份制资本组织方式。这种资本组织方式对于绝大多数中国人来说,还是一种过去没有出现过的陌生组织形式。因此,如何吸引社会资金参与创办这种新型的工业企业,是一个困难而又必须解决的问题。为激发社会大众的投资意愿,筹措兴办企业的资金,我们可以看到,中国近代股份制企业的创办者们继承了一种传统中国社会中企业分配方面的制度,就是在企业结算时,保证分配一种固定比例利润给股东的被称为“官利”的制度。⑤参见拙文《引进与变革:近代中国企业“官利”制度分析》,《近代史研究》2001年第4期。通过这种有保证的分配制度,来吸引社会资金和兴办新式工商业企业。

这种制度的特点在于:其一,不管是谁,只要购买了企业的股票成为股东,就享有从该企业获取固定利率——“官利”的权利,而不管该企业的经营状况如何。其二,这种固定的官利利率一般以年利计算。利率虽因企业情况和行业领域不同而有差异,但大体19世纪七八十年代是年利一分,清末一般在八厘,20世纪二三十年代降低到六厘。因为必须支付官利,所以企业年终结账,不是从利润中提分红利,而是先派官利,然后结算营业利润。不足,即谓之亏损;有余,则再分红利(红利在这里被称为余利或直接称呼红利)。其三,只要股东交付股金,官利即开始计算。虽工厂尚未建成开工,铁路尚未建成通车,官利也需支付。①张謇:《大生崇明分厂十年事述》,见张謇研究中心、南通市图书馆等编:《张謇全集》第三卷,“实业”,第209页。

但是,这种普遍存在于近代中国股份制企业分配方面的一种制度,并非近代中国企业家的创造,而是早在中国前近代如“合伙”、“合股”等经济组织中就已存在的一种分配方式。日本满铁上海事务所调查室昭和十六年出版的《中支惯行调查参考资料第一辑》一书中附有晚清及民国时期中国民间经济往来的借据、分家书和合伙合股契约等文书资料。其中,按原文格式和内容附录的民间合股合伙经济组织成立时订立的契约文书有10件。这些文书的订立年代从同治四年(1865年)一直到民国八年(1919年)。每份文书中都有内容几乎完全一样的有关官利分配制度的记载。日本东京大学东洋文化研究所东亚部门编撰的《中国朝鲜文书史料研究》中,除收录了与上引满铁调查资料相同的文书外,还收录了一些其他的文书资料。其中,成立于丁卯年(1867年)、在上海经营粮食业的同盛号合同文书的分配方式的条文规定中,同样载有官利制度。②这份文书对官利的记载如下:“一、官利按月六厘计算,年终付给。一、每届年终结账,凡有盈余,按股分派,设遇亏耗,按股照认填足。一、每年除付股息外,获有盈余,作二十股分派,股东得十二股、总经理得一股半、众伙友得花股三股半,其余三股存作公积。”见日本东京大学东洋文化研究所东亚部门编:《中国朝鲜文书史料研究》,1986年,第42页。这与满铁调查资料收录的文书资料的规定和内容一样。这些文书证明了“官利”分配制度是早就存在于中国社会中的一种商业习惯,是中国社会中成熟、影响广泛并被普遍接受的制度。也就是说,当近代中国人兴办新式工商企业时,企业的分配制度中出现官利分配的规定,是股份制企业的创办者继承、沿用了中国传统经济制度中对自己创办企业有利的传统,因为“不发官利,则无以动投资者之心”。③张謇:《向国务院提议奖励工商业法案》,见沈家五编:《张謇农商总长任期经济资料选编》,南京:南京大学出版社,1987年,第18页。

这里再举一个近代中国企业在筹集资金方面继承传统的事例,这就是企业直接面向社会吸收储蓄存款以作为企业营运资金的现象。这种现象长期、广泛地存在于近代中国工商企业之中,构成近代中国企业在资金筹措和组织运行方面的又一个明显特点。

从近代发达资本主义各国情形看,经济发展中现代机器企业借入资金的来源,不外是通过商业信用、银行放款、商业票据、公司债券等数种方式来筹集。但是在近代中国,情况却有很大不同。这时期,吸收社会储蓄,并非银行业的专利,而是众多行业具有的共同权利和特点。其中,普通企业商号吸收社会储蓄存款作为营运和周转资金,从明清以来已经具有几百年的传统,并发展成为民间约定俗成的不成文制度。④关于中国传统社会中众多行业吸收社会储蓄的情况,可参见刘秋根教授的研究。据他研究,早在明清时期,经营“存款”这种金融业务的现象,就在中国社会中普遍存在。除典当、钱庄、票号等金融机构经营存款外,“也有一般工商店铺如盐店、布铺、米铺、杂货铺、珠宝铺等兼营的存款”,甚至“一些在地方家产殷实、且经济信用较好的财主有时也接受他人寄存,并付给薄息”。见刘秋根:《明清高利贷资本》,北京:社会科学文献出版社,2000年,第138、139页。

对于这个特色,当时有学者认为,“我国公司企业之资本构造,与欧美先进国家显有不同”,其中“尤以收受存款一项为唯一之特色”。中国近代“普通之公司商号皆自行吸收存款,以为资金之调节”。“其历史悠久基础厚实者,存款在运用资金中所占之地位亦更见重要。”⑤王宗培:《中国公司企业资本之构造》,《金融知识》第1卷第3期。转引自陈真编:《中国近代工业史资料》第四辑,第59~60页。轮船招商局成立后,“十余年来,统计每年年终结欠庄款既绅商存款,常有百余万两之多……”。⑥徐润:《徐愚斋自叙年谱》,台湾商务印书馆影印本,1981年,第177页。其中“绅商存款”这句话,就已经证明了这一点。

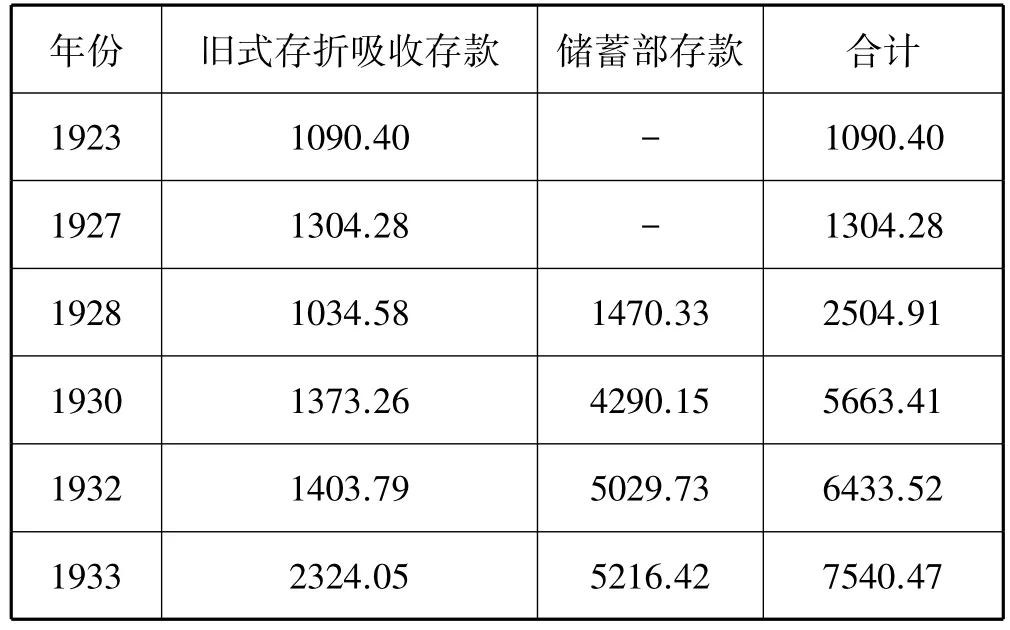

这种主要不是通过向银行贷款或其他融资渠道借入资金,而是面向社会大众直接吸收存款,甚至发展出像银行一样的储蓄部,面向社会发放存折吸收社会零散资金以供企业作为营运资金的方法,一方面可以说是中国传统社会金融特点的继承和延续,另一方面亦可说是近代中国民间金融活动极为活跃的重要表现之一。近代被称为“面粉大王”“棉纱大王”的上海荣家企业,在吸收民间存款发展自身方面,就是典型一例。

表2 荣家茂福、申新总公司及储蓄部各年底存款余额(1923-1933年) 单位:千元① 荣家“同仁储蓄部”成立于1928年。资料来源:上海社会科学院经济研究所编:《荣家企业史料》上册,上海:上海人民出版社,1980年,第277页。

统计表2中的数字,证明在荣家企业的发展过程中,各年均有百万元以上的资金被以储蓄的方式吸收进入荣家企业。1933年旧式存折和新式储蓄部吸收的存款合计,达到754万元以上。不言而喻,吸收社会存款这种方式,对于荣家企业集团的快速发展帮助很大是确定无疑的。

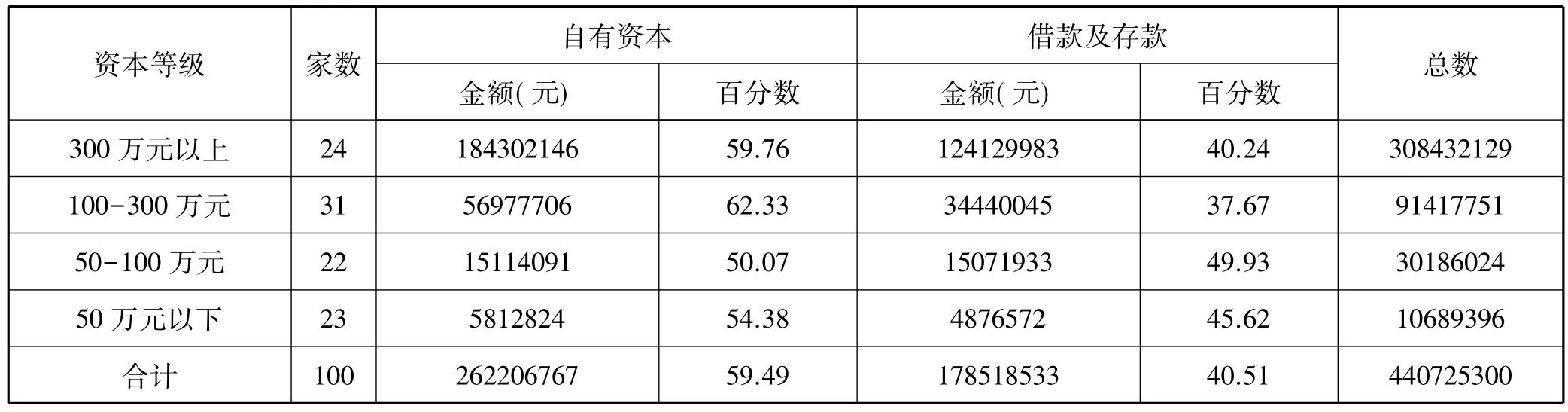

对于企业直接吸收社会存款这一现象,当时就有学者总结道:“吸收存款为我国企业界特异之现象”,但“其运用几普及于各种企业及工商组织。以其重要性言,有时且驾凌行庄借款而上之”。②陈真编:《中国近代工业史资料》第四辑,第61页。1940年,有学者对1932-1939年上海、浙江、江苏、安徽、山西、河北、河南、山东、湖北及香港等十省区的10个行业100家企业的资本构成情况进行了调查统计,其中借款及个人存款在这些企业中的构成情况及所占百分比如表3所示。

表3 1932-1940年100家企业自有资本与借款及存款之百分比③ 王宗培:《中国公司企业资本之构造》,《金融知识》1942年第1卷第3期。

从表3可知,借款及存款在各个企业中普遍存在,不仅数量大,接近于企业的自有资本,而且与企业的行业和资本额的多少没有明显的关系。当然,这种现象的出现必然是多种原因所造成,其中经济利益应该是最重要的一个因素,否则,这种现象不可能在广泛的时空范围内得以存在。

1928年荣家企业集团在原有吸收社会储蓄的基础上,准备进一步设立“同仁储蓄部”,加大面向社会吸收储蓄存款的力度时,设立的理由中除了“可免受制于人、仰承金融资本家的鼻息”外,就有“估计每年可节省利息支出二十万至三十万元”④上海社会科学院经济研究所编:《荣家企业史料》上册,第277页。的预测。当然,近代中国社会对兴办金融机构的准入门槛很低,没有多少限制因素,也是这些企业能够顺利设立储蓄部等金融机构吸收社会资金的重要原因。

另外,在企业集团中根据不同企业的盈利情况和特点进行资金调拨,以及通过红利和发行内部公司债等方式进行发展,同样可以看到传统中国社会中经济组织的习惯和特点。⑤这些方面的具体状况,可参见拙文《中国近代股份制企业的特点——以资金运行为中心的考察》,《中国社会科学》2006年第5期;《论中国近代企业集团内部的资金调拨流动》,《社会科学》2008年第6期;《论近代中国民间金融资本的地位和作用》,《北京大学学报》2012年第3期等。由于近代中国经济发展的中心在上海,这些特点在上海也表现得格外突出和有成效。

为什么这些新式企业要继承传统社会中的这些经济习惯呢?从经济理论的角度看,近代中国新式工商企业相对于此前的中国经济组织是一种制度创新,但是任何制度创新都有社会成本,任何推进制度创新的行为主体都追求收益最大化。因此,制度创新的成本和收益之比对于制度创新本身的成败起着决定作用。在这种情况下,采用社会中原有的行之有效的习惯和制度,即使只是部分采用甚至是借鉴,也必然能减少制度创新所带来的社会阻力和交易成本,同时降低社会各界在适应新制度时的抗拒和排斥心理。这是近代中国走向工业化道路时继承传统获致发展的因素之一。同时,开放、爱国和继承原有的传统,必然会在学习先进的同时出现创新,进而推动近代上海以至于近代中国的经济发展。

三、创新:推动近代上海经济发展的根本动力

在近代中国,伴随着工业化进程的推进和几代中国人的努力,许多过去未曾有过的产业和行业陆续诞生,譬如化工业、电力产业、水泥业、火柴工业、橡胶产业、机器棉纺织业、西药业、新型百货业、银行证券业、保险业等等陆续以上海为中心兴起。兴办这些产业的中国工商业者,因为大多是这些产业在中国最初的拓荒者,他们的创业过程中,不可避免地要学习、引进且克服许多技术、知识、管理和其他方面的困难,还要面对外资激烈的竞争,因此,必然要改革、要创新、要走出一条自己的发展之路。他们倡导“国货”、主张“商战”、抵制外货的倾销和垄断,开创了中国前所未有的产业格局,其中“创新”不可避免地成为推动中国经济发展的重要动力。

在面对强大的外资压迫和本国封建政府掠夺的不利环境中,迫使这些创业者采取各种打破常规的创新手段,以获取生存和发展的空间。尽快扩展规模,获取规模经济效益就是其中之一。

他们这样做,首先是认识到生产和资本集中具有规模经济利益。例如上述“火柴大王”刘鸿生总结的与瑞典火柴业竞争要形成规模企业的体会。荣家企业集团领导人同样认为,“纱厂至少要在三万锭以上,才有竞争力”。他们在报告中指出:“默察世界大势,知纺织一业非有多量产额不足与外商相颉颃,……盖产额愈多,则进料、销货亦愈便宜;而管理、营业各费也愈节省。”①上海社会科学院经济研究所编:《荣家企业史料》上册,第254、111、112、113页。因此荣家企业集团的领头人荣宗敬说他们的办厂宗旨是:“造厂力求其快,设备力求其新,开工力求其足,扩展力求其多。因之无月不添新机,无时不在运转;人弃我取,将旧变新,以一文钱做三文钱的事,薄利多做,竞胜于市场,庶几能够成功。”②全国政协文史资料委员会编:《工商史料》第一辑,北京:文史资料出版社,1980年,第6页。他们认为每收买一家纱厂,就减少一个竞争对手,同时也增强了自己的竞争力。荣宗敬曾说:“我能多买一只锭子,就像多得一支枪。”③许维雍、黄汉民:《荣家企业发展史》,第310页。

这些民间资本股份制企业在扩张过程中,除直接吸收社会存款帮助发展外,依靠红利滚动扩张是他们实行的另一种基本的方式。例如荣家企业在发展中,非常注重内部滚存,“申新除发股息外,一般不发红利给股东,盈余不断滚下去,用来扩大再生产;如像烧肉,老汁水永远不倒出来”。④上海社会科学院经济研究所编:《荣家企业史料》上册,第254、111、112、113页。申新一厂的股本扩张就非常典型:1916年,申新一厂创办资本仅有30万元。1919年正月“将戊午年(1918年)为止盈余红利三十万元加入股本,合足六十万元”。此后在“续添加股本四十万元……合足一百万元”的基础上,1920年1月“将己未年(1919年)盈余红利八十万元,提出三十万元分派外,尚余五十万元,添加股本,合足一百五十万元”。1921年2月,再将盈余九十万元,“添加股本,合足二百四十万元”。1922年2月,又将“辛酉年(1921年)盈余红利洋六十万元,添加股本,合足三百万元”。⑤上海社会科学院经济研究所编:《荣家企业史料》上册,第254、111、112、113页。也就是说,申新纺织一厂从兴办到1922年的6年时间内,资本从30万元增加到300万元,其中依靠红利盈余积累的股本就达230万元。

荣家企业福新系统的扩张也是如此,“当一厂开办之初,投资人就议定:各股东分得的红利,三年内均不提取,用以扩充企业,各股东的股利,也存厂生息,以厚资力”。“随后一厂即按此执行,其他厂也照章办事。”结果,“该厂在1913-1923年中,陆续拨付二、三、七厂的投资金额,就共达二百八十余万两,约合三百九十余万元”。⑥上海社会科学院经济研究所编:《荣家企业史料》上册,第254、111、112、113页。

永安纺织印染公司将大量利润转化为资本还有几个数字也非常有说服力。1928~1936年,永安纺织公司的盈利总额为1311余万元,其中以公积、滚存、准备及增资形式转化为资本的达620余万元,占其利润总额的51.16%,加上延期发息等其他种种手法,至1936年底时实际用作资本的资金占企业盈利的比重达 78.5%。①上海市纺织工业局等编:《永安纺织印染公司》,第213页统计表。“永安纱厂成立十六年,资本扩大了三倍。”②郭棣活:《上海永安纺织公司是怎样创办起来的》,《工商经济史料丛刊》第1辑,第11页。转引自马俊亚:《规模经济与区域发展》,南京:南京大学出版社,1999 年,第 78~80 页。

一些规模较小的企业依靠自身积累不断扩展的现象同样非常普遍。例如1928至1931年间,美亚织绸公司新设的6个厂,也大多由“历年盈余转作投资所组设”。③徐新吾主编:《近代江南丝织工业史》,上海:上海人民出版社,1991年,第311、353页。以后又把股息截流转作资本,或以公司债代替发放股息。大中华橡胶公司1937年的资本从200万元增加到300万元,其增资部分基本上也都是由盈利转化而来。④上海市工商局等编:《上海民族橡胶工业》,北京:中华书局 ,1979年,第86页。

除了依靠红利滚动扩张这种最基本的方式外,采取兼并和租办的手段进行实力扩展,同样是一种很普遍的做法。表4反映了抗战以前上海企业集团中兼并和租办企业的组成情况。

表4 抗战前上海华资企业集团中兼并其他企业组成情况⑤ 引自黄汉民、陆兴龙:《近代上海工业企业发展史论》,上海:上海财经大学出版社,2000年,第73页。

从中国近代民间资本股份制企业集团的组织形式来看,大致可分为四种类型:一是横向专业生产型,即基本上都是由生产同一产品的多个企业组成的企业集团,如申新纺织公司、福新面粉公司、阜丰面粉公司、大中华火柴公司。二是纵向全能生产型,即由原料制造到产品制造有着有机联系的多个企业组成的企业集团,如美亚织绸公司、大中华橡胶公司。三是工商联合型,即由生产和销售上存在业务联系的多个企业组成的企业集团,如五洲药房公司。还有一家永安纺织印染公司,这家公司本身是由从事纺纱、织布到印染全套生产过程的多个企业组成的全能生产型企业,但它又是整个永安资本集团的一个重要组成部分,是这个集团的内部联号企业,是在大型商业企业永安百货公司不断扩展的基础上产生的。因此,永安纺织印染公司与永安百货公司等联号企业组成了一个工商联合型企业。四是多角化型,抗战以前以刘鸿生企业集团为代表。刘鸿生自20年代起,从创办经销煤炭企业开始,先后又投资设立码头堆栈和火柴、水泥、煤球、煤矿、毛纺等生产企业,还组设银行、保险等企业,合轻重工业、运输、商业、金融业于一体,目的是在资金融通上可以起到截余补阙、互相挹注的作用。虽然它在组织上并未形成一个统一管理的企业组织形式,但实际上都由刘鸿生及其家族所控制。从业务经营范围上看,是一个典型的多角化经营体系。⑥参见沈祖炜主编:《近代中国企业:制度和发展》,上海:上海社会科学院出版社,1999年,第167~168页。

以上所举,主要是近代上海工商企业在制度上的创新。在产品和管理等方面的创新同样所在多有,但限于篇幅,此处暂且从略。

在不长的历史时期内,近代上海兴办的中国新式工商企业就走完了兴办、竞争、融合和形成龙头老大的过程。这些行业的龙头企业,在管理、产品、生产、市场、竞争等多方面影响和带动更多的企业发展,与交通、金融、贸易等领域的企业多方面配合,共同奠定了近代上海成为中国经济中心的地位和基础。

通过以上简单回顾,我们可以看到,“开放”使得近代上海有了兴起和发展的机遇,“继承”中国有效而又有特色的传统,使得近代中国工业的发展能够扎根在深厚的国情土壤之中,汲取传统中国商事习惯中的不竭营养。而开放和继承传统上的融合和创新,则直接奠定了近代上海成为诸多经济、金融“第一”、“中心”的根本要素和基础。

今天回顾这四十多年取得的成就和近代上海发展的历史,越发使我们认识到改革开放的重要,感受到认识国情、扎根国情和创新发展的巨大威力。认清和坚持这一点,是我们今后继续发展不可动摇的基础和根本。