苹褐带卷蛾成虫触角和喙感器的超微结构观察

2019-10-11林高振陈玉鑫徐世才李广伟

林高振,孙 勇,陈玉鑫,徐世才,李广伟*

(1.陕西省区域生物资源保育利用工程技术研究中心(延安大学);2.延安大学 生命科学学院,陕西 延安 716000)

触角属于昆虫的主要嗅觉器官,在昆虫的生存及对环境的适应方面起着至关重要的作用,昆虫通过灵敏的嗅觉系统能够感知同种异性个体、寄主植物以及捕食者释放的一系列化学信息[1]。因此,人们可以据此开发各类昆虫的信息素,实现对靶标害虫的有效监测和治理。目前为止,研究者已开展了大量研究去探究鳞翅目昆虫的触角感器中的感器类型,共发现诸如毛形感器、刺形感器、钟形感器、锥形感器、耳形感器、鳞形感器、芽形感器、Böhm氏鬃毛等10余种嗅觉感觉器[2-5]。Guo等[6]研究显示,昆虫口器的结构可以反映其取食模式和食物类型,其上生长的感器在觅食、寄主识别、产卵地点选择等过程中亦发挥着重要功能。因此,对昆虫触角感器及其口器的种类、分布、形态和功能进行深入研究,能够在探索昆虫的行为学方面提供依据。

苹褐带卷蛾Adoxophyesorana属鳞翅目Lepidoptera、卷蛾科Tortricidae。该虫主要通过卷叶蛀食果树的叶片,导致叶片脱落、树势衰败,进而影响果实的产量和品质[7]。随着陕西延安地区苹果种植面积的不断扩大,苹褐带卷蛾逐渐上升为危害苹果的重要害虫[8]。前人对苹褐带卷蛾的研究主要集中在生物学特性观察[9]、毒力测定及药剂筛选[10]、种群发生规律[11]、性信息素合成及诱捕技术[12]、滞育机理[13]等方面。Tsuruta等[14]应用人工合成的性信息素通过诱捕和迷向技术在监测和防治苹褐带卷蛾方面取得了成功。目前对苹褐带卷蛾嗅觉通讯机制方面的研究较少,该虫触角感器的超微结构尚无报道。本研究通过扫描电镜对苹褐带卷蛾成虫触角和喙的感器类型、数量及分布特征进行了观察和描述,以期为探索性信息素和寄主植物挥发物在求偶交配、寄主识别和选择等行为中的作用机制提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 供试虫源

苹褐带卷蛾试虫来源于生命科学学院昆虫与害虫防治实验室继代饲养的实验种群。饲养条件:温度和相对湿度分别为(25±1)℃和(70±5)%,光周期(L:D)为15:9。本实验所用的成虫其幼虫饲喂苹果叶片,成虫羽化后饲喂5%的白糖水补充营养至实验用虫。

1.2 扫描电镜样品的制备

将初羽化的苹褐带卷蛾雌雄虫各10头,分别单头置于指形管内并用脱脂棉封口,利用浸有乙醚的棉球将其迷醉,在解剖镜下用尖头镊子和眼科剪将触角及喙完整剪下后单个样品分别置于1.5 mL离心管中,然后各加入1 mL 2.5%的戊二醛固定液(pH 7.4),再将其置于4℃冰箱中固定2 d。移取固定液后再加入70%的乙醇,经超声波对其进行清洗3 min,然后分别以75%、80%、85%、90%、95%和100%的乙醇对其进行梯度脱水,每次脱水各5 min。脱水结束后再将样品置于干燥器内干燥。用导电胶将处于不同侧面的样品粘于样品台上,通过日立MC-1000型离子溅射仪对样品进行喷金导电,镀金完成后,在日立S-3400扫描电子显微镜下观察并拍照。触角和喙上感器的分类和命名主要参考Schneider[15]和Iwasaki[16]的方法进行。

2 结果与分析

2.1 苹褐带卷蛾触角和喙的形态结构

苹褐带卷蛾雌雄虫触角形态为丝状,其自基部至端部渐细,共具有柄节、梗节和鞭节3部分。其中柄节较短小,呈长圆柱体形,分布有大量的Böhm氏鬃毛;梗节膨大,呈圆球型,全部包被层叠相加的鳞片;鞭节部分较细长,雌雄虫触角鞭节分别由36和38个圆柱状的亚节组成,腹面存在的感器最密,且背面被整齐排列的鳞片包被,在鳞片间间插分布有少量感器(图1A、1B)。雄蛾触角长3.26~3.94 mm,雌蛾触角长3.41~3.73 mm;苹褐带卷蛾具有虹吸式口器,其下颚左右2侧的外颚叶出现延长,并通过背和腹连接片连锁,在2个下唇须之间形成喙管。喙管呈发条状在头部下方盘缩卷曲,且由基部至顶端逐渐变细。喙管整体十分粗糙,并伴有表皮突起物(图1C)。

A.雌虫触角 B.雄虫触角 C.喙

图1苹褐带卷蛾触角和喙的形态结构

2.2 苹褐带卷蛾触角感器的种类、形态及分布

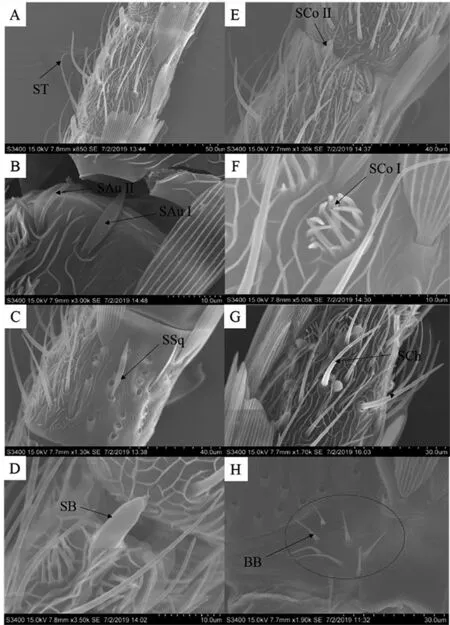

在苹褐带卷蛾成虫触角上共观察到8种类型的感器,即毛形感器、刺形感器、腔锥形感器(Ⅰ型和Ⅱ型)、锥形感器、耳形感器(Ⅰ型和Ⅱ型)、鳞形感器、芽形感器和Böhm氏鬃毛。雌雄蛾触角不同感器的形状及长度见图2、图3和表1所示。

2.2.1 毛形感器(sensilla trichodea,ST)

苹褐带卷蛾触角中毛形感器似细毛发,数量分布最多,在其基部未观察到特化的臼状窝,沿着触角表面斜向呈弧形弯曲生长,端部尖细,感器表面可见细微斜螺纹。雄虫的毛形感器较雌虫稍长,长度为39.33~58.26 μm,基节窝直径3.67~4.89 μm。雌虫毛形感器长36.36~46.91 μm,基节窝直径3.24~4.45 μm。该感器在苹褐带卷蛾成虫触角上数量分布最多,主要集中于鞭节的各亚节的腹面,在其背面和侧面少量分布,与触角往往呈60°夹角(图2A,图3A-B)。

表1 苹褐带卷蛾触角感器的长度

注:“-”表示无此类感觉器

A.毛形感器(ST);B.I型耳形感器(SAuI)Ⅰ、II型耳形感器(SAuII)Ⅱ;C.鳞形感器(SSq);D.锥形感器(SB); E.II型腔锥形感器(SCoII);F.I型腔锥形感器(SCoI);G.刺形感器(SCh);H.Böhm氏鬃毛(BB)

图2苹褐带卷蛾雌蛾触角感器的扫描电镜观察

2.2.2 刺形感器(sensilla chaetica,SCh)

刺形感器似刚毛状,基部宽大,且可观察到有向上突起,突起部位以下十分光滑,端部略微弯曲,从端部至基部渐粗。该感器基部沿着特化的环形臼状窝着生。刺形感器与毛形感器相比长度更短,且有着更坚硬的表面和更钝圆的端部。雄虫刺形感器长20.37~37.44 μm,基部突起直径2.06~3.95 μm;雌虫刺形感器长28.33~41.04 μm,基部突起直径1.42~2.29 μm。该感器广泛存在于苹褐带卷蛾触角鞭节最后一节的端部(数量可达11~14个),常与毛形感器穿插分布,其它各亚节数量相对较少(约3~5个)(图2G,图3F)。

A、B.毛形感器(ST);C.II型腔锥形感器(SCoII);D.I型腔锥形感器(SCoI);E.Böhm氏鬃毛(BB);F.刺形感器(SCh);G.锥形感器(SB);H.II型耳形感器(SAuII);I.I型耳形感器(SAuI);J.芽形感器(SG)

图3苹褐带卷蛾雄蛾触角感器的扫描电镜观察

2.2.3 腔锥形感器(sensilla coeloconica,SCo)

根据苹褐带卷蛾触角中腔锥形感器外部有无缘毛将其分为两个类型,即存在缘毛的视为Ⅰ型腔锥感器,不存在缘毛的视为Ⅱ型腔锥感器。其中Ⅰ型腔锥感器数量较多,而Ⅱ型腔锥感器数量极少。Ⅰ型腔锥感器通常在触角表面的内陷腔内生长,锥体端部钝圆,附近缘毛向中心弯曲聚拢至菊花状,每个约有11~16个类似花瓣的缘毛(图2F,图3D)。雄虫感觉锥长2.02~5.16 μm,腔穴直径6.79~8.52 μm,雌虫感觉锥长2.05~4.26 μm,腔穴直径5.42~7.75 μm,Ⅰ型腔锥形感器主要分布在鞭节腹面远端,常成对聚集分布,且在鞭节背面鳞片区也少量分布,雌性腔锥形感器数量与雄性相比略多。Ⅱ型腔锥感器仅在雌雄成虫触角鞭节各亚节腹面顶端接近节边缘处观察到,雄虫感觉锥长2.44~3.43 μm,腔穴直径为2.12~2.29 μm,雌虫感觉锥长2.25~3.09 μm,腔穴直径1.83~2.36 μm(图2E,图3C)。

2.2.4 耳形感器(sensilla auricillica,SAu)

苹褐带卷蛾触角中耳形感器可分为2种,即Ⅰ型耳形感器和Ⅱ型耳形感器,上述2种类型的感器在数量及长短方面无明显差异。Ⅰ型耳形感器基部不存在弯曲,感器表面可见较浅的凹陷和平行于触角表面的纵向条纹;雌虫触角的I型耳形感器端部笔直、钝圆,比雄虫稍厚;而雄虫触角可观察到扭曲的I型耳形感器,其较雌性长,且有着尖锐的端部。雌虫Ⅰ型耳形感器长12.25~13.35 μm,基节窝直径1.37~2.25 μm,雄虫Ⅰ型耳形感器长14.49~16.28 μm,基节窝直径2.21~3.06 μm。Ⅰ型耳形感器数量少(鞭节每亚节成对存在),常在鞭节亚节腹侧面分布,且靠近亚节前端的节交界处生长。Ⅰ型耳形感器在其鞭节腹面和背面均可观察到,数量分布较多。Ⅰ型耳形感器形似禾本科植物心叶发生卷曲后的形态,且其臼状窝与毛形感器的无异,由表皮褶皱形成,感器由基部开始向内发生轻微卷曲(形成浅纵向条纹),端部无分叉(图2B,图3I)。

苹褐带卷蛾触角中Ⅱ型耳形感器形似兔耳状,其从基部开始沿触角方向向内弯曲,表面形成较深的凹陷。感器生长于基节窝内,雌虫较雄虫向内弯曲的程度更加明显,雄虫Ⅱ型耳形感器基部更加宽大,长度与雄虫相比,更加短粗。雄虫Ⅱ型耳形感器长10.15~12.00 μm,基节窝直径2.08~2.69 μm,雄虫Ⅱ型耳形感器长20.13~26.47 μm,基节窝直径4.67~8.14 μm。除在鞭节末节外,其它每亚节的腹侧面均可观察到1个Ⅱ型耳形感器,与触角上的鳞片接近平行(图2B,图3H)。

2.2.5 锥形感器(sensilla basiconica,SB)

苹褐带卷蛾触角中锥形感器端部较钝圆且由基部向端部逐渐变细,且在表面存在突起的纹路,与其他感器相比更加粗短,与触角表面形成约60°~90°角,基部生长于基节窝内。雄虫锥形感器长22.46~28.35 μm,基部直径2.41~4.33 μm;雌虫锥形感器长10.95~21.04 μm,基部直径2.81~4.06 μm;锥形感器在鞭节各亚节腹面(近端或中部)分布,而在背面数量较少,仅可观察到1~2个,(图2D,图3G)。

2.2.6 Böhm氏鬃毛(Böhm bristles,BB)

苹褐带卷蛾触角中Böhm氏鬃毛常成簇分布于触角柄节,外形似短刺垂直刺入表皮,其与刺形感器相比,无特化的臼状窝,且长度较短、端部更尖。雄虫的Böhm氏鬃毛较雌虫的更加坚硬,雄虫感器长9.42~12.56 μm,雌虫感器长7.42~11.32 μm,二者在数量、分布及长短上雌雄虫之间无明显差别。该类型感器数量较多,常成簇分布于柄节和梗节基部即靠近节间交界处(图2H,图3E)。

2.2.7 鳞形感器(sensilla squamiformia,SSq)

苹褐带卷蛾触角中鳞形感器似鱼鳞,在触角鳞片间穿插生长,且生长方向与其一致。在其基部可观察到凹陷于表皮的基节窝,而其端部和基部较鳞片更尖锐、狭窄。鳞形感器仅存在于雌虫背部,鞭节每一亚节中部及柄节中后部有大量鳞形感器生长,该感器长24.18~29.85 μm,基部直径1.49~2.22 μm,雌虫鳞形感器长27.00~30.49 μm,基部直径1.38~2.01 μm(图2C)。

2.2.8 芽形感器(sensilla gemmiform,SG)

芽形感器仅在苹褐带卷蛾雄虫触角的腹面观察到,其形似豆芽,基部生长于表皮凹陷的基节窝内,基节窝直径3.02~4.29 μm,端部钝圆,与刺形感器相比,其端部呈90°弯曲,且较刺形感器短,特征十分明显,该感器长12.42~13.43 μm(图3J)。

2.3 苹褐带卷蛾喙感器的种类、形态及分布

在苹褐带卷雌雄蛾喙上共观察到3种类型的感器,即毛形感器、Ⅱ型耳形感器和Ⅱ型腔锥形感器。

2.3.1 毛形感器(sensilla trichodea,ST)

苹褐带卷蛾喙上着生着大量的毛形感器,其基部钝圆,端部尖细,斜立或直立于喙管侧面,指向背、腹连接片,其基节窝不明显,在基部有圆形突起,突起直径2.02~2.95 μm,感器长25.25~41.33 μm(图4A)。

2.3.2 耳形感器(sensilla auricillica,SAu)

通过对苹褐带卷蛾喙的超微结构进行观察,发现生长少量的Ⅱ型耳形感器,其生长于基节窝内,与触角中的Ⅱ型耳形感器相比,其端部更加尖细,且可观察到较浅的纵向条纹,端部向内微微弯曲,其基节窝直径为3.86~5.00 μm,感器长39.22~44.35 μm(图4B)。

2.3.3 腔锥形感器(sensilla coeloconica,SCo)

在苹褐带卷蛾雌雄蛾喙上仅观察到一类Ⅱ型腔锥形感器,其感觉锥基部钝圆,与触角中的Ⅱ型腔锥感器相比,端部更加尖细,椎体更加规则,呈尖锥形,腔穴直径为1.48~2.02 μm,感觉锥长3.22~4.18 μm(图4C)。

A.毛形感器(ST) B.II型耳形感器(SAuII) C.II型腔锥形感器(SCoII)

图4苹褐带卷蛾成虫喙感器的扫描电镜观察

3 讨论

本研究通过应用扫描电镜,对苹褐带卷蛾成虫触角和喙感器的细微结构进行观察,结果表明,在苹褐带卷蛾的触角上发现共存在8种类型的感器,即毛形感器、刺形感器、锥形感器、鳞形感器、Böhm氏鬃毛和芽形感器各1种,耳形感器和腔锥形感器各2种。毛形感器为苹褐带卷蛾成虫触角所观察到的数量最多的类型,而鳞形感器和芽形感器仅分别分布在苹褐带卷蛾雌蛾触角上和雄蛾触角上,Böhm氏鬃毛虽然成簇分布于雌雄蛾的柄节和梗节基部,但其数量较小。其它感器类型在苹褐带卷蛾成虫触角的腹背两侧均可观察到。此外,在苹褐带卷蛾成虫喙上共观察到3种感器,即毛形感器、II型耳形感器、II型腔锥形感器,其中,毛形感器也是数量分布最多的类型,仅存在少量II型耳形感器和II型腔锥形感器。

随着对昆虫触角超微结构的深入研究,发现昆虫能够利用着生于其触角上的各类感器进行一系列形态学、行为学和交配活动。而且据Leal等[17]报道,同种触角感器在同种昆虫雌雄虫间所发挥的生理及行为功能也表现出巨大差异。许多昆虫触角上毛形感器数量分布最多,它能够对外界的机械和化学刺激做出响应[18]。尤其在鳞翅目昆虫中,毛形感器已被证实可作为嗅觉感受器,对鳞翅目雌性昆虫分泌的性信息素极为敏感[19];龚粤宁等人[20]报道显示雌性荔枝异形小卷蛾的触角上的毛形感器能够对自身产生的性信息素进行感知并开展相应的生理活动。在本研究中,毛形感器在苹褐带卷蛾雌雄虫触角上的数量和分布位置相似,未见性二型现象,但雄虫触角上的毛形感器的长度较雌虫略长,同时本研究发现,苹褐带卷蛾雄性成虫的毛形感器与触角表面形成60°夹角,处于顺风面,未被鳞片遮盖,容易接受雌性性信息素,这与Alfredo等[19]研究结果一致。

刺形感器直立于触角表面生长,除毛形感器外,其比其他类型的感器要高出许多,对于外界的机械刺激能够率先感知。但刺形感器是否对化学刺激做出反应在当前仍存在诸多争议:Ndomo-Moualeu等[21]在研究螟蛾科昆虫时发现,该类昆虫的刺形感器的壁未见孔结构,因此推断刺形感器不属于化学感器;但据Drongelen[22]报道,刺形感器若感器壁顶端有孔,则其可发挥机械和化学感受的双重作用。本研究由于未明确观察到苹褐带卷蛾的刺形感器顶端是否有孔,因此,在苹褐带卷蛾的刺形感器是否发挥化学感受的作用仍需做深入研究。腔锥形感器中具有灵敏的嗅觉神经元,能够对寄主植物散发的挥发性物质做出相应的反应,例如,Seada[23]报道显示雌性灰翅夜蛾Spodopteralittoralis的触角上所存在的腔锥形感器能对寄生植物产生的挥发物进行感知。此外,Piazza等[24]研究表明该类型的感觉器还能够帮助昆虫对于外界的温度信息进行感知。本研究表明苹褐带卷蛾雌雄虫触角上的刺形感器和腔锥形感器在分布、数量和形态上未见显著差异,推测苹褐带卷蛾成虫对于机械刺激和植物挥发物的感知能够通过上述两种感器实现。

在苹褐带卷蛾成虫触角中共发现2种类型的耳形感器。耳形感器囊括嗅觉受体神经元,其与腔锥形感器功能类似,能够对多种植物散发的挥发性物质做出响应,此外,其还能接受性信息素的刺激进而产生交配行为[25]。赵红盈等[26]研究表明樟子松梢小卷蛾雌虫能够通过耳形感器识别寄主植物散发的挥发性物质。耳形感器在苹褐带卷蛾雌雄虫触角上的形态存在差异,推测与雌虫利用耳形感器感知寄主植物产生的挥发物有关。

Böhm氏鬃毛在鳞翅目昆虫触角中十分常见,其通常被认为是昆虫的机械感受器。Böhm氏鬃毛还可在柄节和梗节的节间膜上起到膜受体的作用[27]。此外,Böhm氏鬃毛也能够作为本体感受器,用于感受触角的运动和位置[28]。鳞形感器普遍存在于鳞翅目昆虫,但本研究发现该类感器仅在苹褐带卷蛾雌虫触角中分布,而芽形感器在鳞翅目昆虫中比较少见,本研究发现在苹褐带卷蛾雄虫触角中有分布,关于鳞形感器和芽形感器在苹褐带卷蛾表现出的性二型及其具体功能尚需进一步深入研究。

鉴于昆虫口器在昆虫寄主植物的选择及其取食过程中有着重要功能,本研究亦对苹褐带卷蛾喙的超微结构进行了观察。鳞翅目成虫的口器通常为特化的虹吸式,此类昆虫口器通常分布有毛形感器、锥形感器和腔锥形感器3种类型的感觉器[29]。但本研究发现苹褐带卷蛾喙除分布有毛形感器和腔锥形感器外,尚有耳形感器的存在,表明苹褐带卷蛾的喙也具有感知挥发性物质的功能。

综上所述,本研究运用扫描电镜观察了苹褐带卷蛾触角和喙感器的种类、分布和形态结构,提供了探索该昆虫嗅觉感器的功能和感受机理以相关理论依据。但仍需结合电生理学、形态学和分子生物学的知识对其做进一步研究。