供给侧结构改革背景下的广西特产集群营销体系构建

2019-10-09胡艳马俊

胡艳 马俊

文章分析供给侧结构改革背景下广西特产营销的现状及存在的问题,在研判广西特产供给情况的基础上,从优化供给结构的视角探讨广西特产营销模式的改进思路,并基于大数据精准营销思维,提出广西特产营销系统设计方案。

一、广西特产集群的发展现状

(一)产业发展持续向好

近年来,广西积极开拓特产营销市场,持续加大特产行销活动,取得了明显成效。广西名优特产(如百色芒果、梧州六堡茶等)的品牌效应开始显现,销售网络和销售渠道大幅拓宽、销售量和销售额迅速增长,部分特产密集的县市已逐步形成完整的从生产、加工、物流、销售及服务的特产产业链,成为经济发展的动力引擎。群把广西特产优势变成经济发展优势。据统计,自2015年以来,广西特产销售额年增长率近25%,2018年广西特产销售额已达900多亿元。2019年4月30日,自治区政府新闻办举行新闻发布会,提出了“桂字号”系列品牌提升工程,广西特产将又一次迎来难得的发展机遇。

(二)产业集群初具雏形

广西特产产业集群初步形成了以大米、米粉、茶、水果四类优质农副产品为中心与特产加工、物流服务为重点的产业格局,出现了诸如壮姑娘、康兴道、桂林三花等一批龙头企业。特产经营企业在传统特产营销基础上,加大自主创新研发力度,研发产品初显成效,产品精深加工开始发力,先后加工或研发了特色食品、保健品、美容护肤等新特产品, 获得多项国家发明专利和实用新型专利,进一步完善和优化了特产产业结构布局,实现了特产产业集群的调整与升级。

(三)品牌效应不断提升

近年来,广西积极推进现代农业示范区建设,夯实农业发展基础,把农副产品的品牌创建作为发展现代农业的重要抓手。至2018年,廣西共拥有国家地理标志证明商标13个、自治区著名商标17个、绿色无公害农产品近200个。“桂七芒果”、“灵山香荔”、“桂林三花”等品牌全国知名,特色农产品的附加值和市场竞争力显著提升。

(四)特旅融合势不可挡

广西区位优势得天独厚,独特的自然风光和优越的地理区位吸引了越来越多的游客。在消费主导型的旅游态势下,地方特产与旅游资源的融合是拓展特产营销渠道的重要途径。近年来,广西特产经营企业将特产营销、特产文化与旅游资源相结合, 实现了特旅融合的新态势,打造了新的经济增长点。打造“好产业”“好产品”“好景观”,加快特产产业的转型升级步伐,促进一二三产业融合发展,带动特产产业提质增效。游客在现代农业休闲园中可以畅游“果海”, 还可以体验采摘、加工、观看民族表演、品读民族文化, 令人耳目一新。

二、供给侧背景下特产营销存在的问题

(一)品种供给更新滞后。

随着人们对高品质生活追求不断增强和升级,以往特产的消费主体主要是年轻人,特别是外地到广西旅游的游客,而现今越来越多的区内本土人士也加入进来。外地游客与本土人士对特产的需求存在明显差异,外地游客大多猎奇心态,以满足好奇心为主,本土人士则更加关注特产产品的品质与口感等。从特产本质属性而言,特产本身也是一种商品,只要是商品便存在相似的同类产品,便存在激烈的竞争。据笔者了解,广西特产品种众多,但特产品种更新拓展速度缓慢,尤其是在交叉产品、研发新品、精深加工产品方面存在明显的发展后劲,明显滞后于其他同类型产品更新速度。随着同类产品更新换代越来越快,产品品种增多,特产将面临洗牌出局的尴尬局面。

(二)品牌效应意识不清

以农副产品荔枝为例,广西的荔枝种植范围广、品种多,但基本上是“各唱各的调, 各吹各的号”,没有同类特产品牌整体形象意识,尚未形成特产品牌合力,甚至同类产品之间相互毁损形象恶性竞争,品牌效应的打造力度明显不够,大部分特产即便在区内名气大,且足具代表性,然而,一旦到了区外,品牌知名度和代表性均未到达其原本该有的程度。

(三)品质保障体系薄弱

在买方市场的条件下,产品质量的优劣,不仅关系市场价格,更关系商品销路和声誉,甚至关系产品生产企业的生死存亡。因此,为在激烈的市场竞争中脱颖而出,提高商品品质,保障品质质量历来都是打造产品核心竞争力的重要手段。不断提高特产品质,努力做到产品适销对路,才能巩固和开拓市场,做到以质取胜。但据笔者了解,广西部分特产经营企业由于自身产能不足,为增加销售额,采取从个体农户采购的形式弥补产能缺口。由于质量把控不严,致使部分特产品质得不到保障,造成不良的负面影响,最终损害了整个区域乃至特产品牌的声誉。

(四)精深加工能力不足。

通过对特色农副产品的精深加工,可以大大提升农产品附加值,最大限度的发挥经济效益。精深加工并非一蹴而就,需要配套大量的加工设施建设资金,同时需投入大量的加工技术及其人员。以金花茶为例,广西区内几乎没有对金花茶进行深加工的企业,金花茶生产企业以原始而传统的方式制茶,产品以原料茶的形式进入低端市场,无法加工生产出具备高附加值的新产品,浪费了大量的金花茶原材料。

(五)营销模式落后陈旧

从社会产业结构上看,广西第一产业仍然是以传统的农业为主,广西特产也以农副产品为主体,大多数特产经营主体销售模式落后陈旧,特别是对于一些初级农产品,如蔬菜、瓜果、畜禽等仍采用直销零售方式进行, 交易方式较为单一。少数批发商或中间代理商采取简单分包、初加工等形式以间接营销渠道方式进行交易。大部分特产经营者注重实体市场,很少真正涉足电子商务市场,没有充分认识到电子商务所蕴含的巨大商机,也没有能力将电子商务应用特产销中。近年来,曾出现香蕉、芒果、荔枝等农副产品滞销现象,经营者只得请求政府伸出援助之手解决问题,

三、基于供给侧改革的特产经营思路

(一)品种多样化

一是研发培育并推广新品种。加大涉农产业的科技经费投入,在培育新品种上多下功夫,在研发新产品上多下功夫,加速科技成果转化,根据特产的市场需求和特性开发更多特产产品。二是加速产业结构融合。引导特产经营企业依托已有的特产品种进行衍生性产品开发、精深加工,进一步完善特产产业集群布局,加速一二三产业融合与发展,打通特产产业链各个环节,实现产业间的闭合良性循坏,进一步完善产品类结构。三是加速特旅融合发展。充分挖掘广西旅游资源,将特产与特色旅游高度融合,通过旅游助推特产树品牌,通过旅游引领特产拓渠道,实现“旅相特,特助旅”的区域产业融合发展的良性循坏。

(二)品质优质化

一是呼应广西特产品质化需求,加大品质优化工程的扶持力度,加大人才和科技投入,搭建产学研平台,畅通人才流通渠道,凝聚产、学、研优势力量,攻克特产品质难关,进一步完善特产技术服务体系,推动特产产业集群整体品质提升。二是制定统一的特产品质标准,进一步规范特产生产加工行为,探索特产品质行业协会对品质的自律与管理,建立特产品质追溯管理平台,协同政府有关部门建立特产品质长效责任追究机制,实现对特产品质的可追溯的闭合性链条式监管。

(三)品牌地理化

一是加快推进桂系品牌战略工程。在摸清特产品牌底数的基础上,制定包括品牌设立、品牌保护、品牌推广的全局性规划方案,鼓励有一定基础的品牌特产经营企业长期持续投资,鼓励尚无基础的品牌特产经营企业加大投资力度,加大品牌推广力度。二是设立特产品牌建设专项基金。引导同类型产品的特产经营企业按一定比例出资设立品牌建設基金,鼓励社会资本参与特产品牌建设,政府可是适时对上述企业进行必要的鼓励性补贴。三加大宣传推广力度。适时举办国际性或全国性的特产营销展览会、博览会等,加大媒体对特产品牌的宣传力度,有针对性的选取部分成熟的品牌,开展多角度、多层次、多渠道的公益性品牌宣传和推介,提高品牌影响力和知名度。

(四)产业集群化

一是推进产业集群发展规划。科学制定广西特产集群中长期发展规划,全面梳理现行的特产产业政策,降门槛、优环境,努力提高产业政策的有效性和精准度,从宏观上引领特产产业发展。二是完善产业服务体系。进一步完善产品检测、物流、销售、融资等各个环节的配套服务,助推特产集群结构优化;通过品质创新和优化服务,稳定特产产业集群市场信心,实现资源的优化配置,助推产业转型升级。

四、基于“互联网+”特产营销体系构建

(一)营销体系设计思路

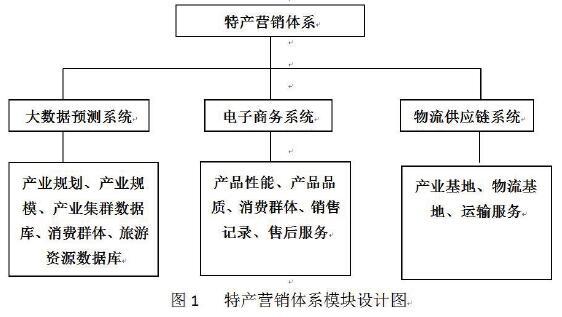

特产营销体系应是一个与产品生产、销售、物流等环节完整而动态的体系。一个科学的营销体系应该融入特产大数据预测、电子商务平台、供应链体系的整个闭合环节,并形成一个有机整体。基于此,笔者将特产营销体系设计成三个模块,共同服务于特产的营销决策和营销实战。

大数据预测系统主要包括产业规划、产业规模、产业集群数据库、消费群体、旅游资源数据库;电子商务系统主要包括产品性能、产品品质、消费群体、销售记录、售后服务;物流供应链系统主要包括产业基地、物流基地、运输服务。如图1所示。

(二)营销策略决策思路

融合桂系列特产品牌工程,通过线上构建社会化社交销售体系,线下铺设特产销售网点的形式,为广西特产快速打造辐射全国营销体系:

线上推广:(1)通过官方媒体(如中央电视台、广西电视台、新华网、人民网)密集宣传,持续加大广西优质特产品牌报道力度,争取在较短时间内让大众知晓广西特产品牌,奠定特产品牌战略基础;(2)通过“互联网+”与广西特产集群深度合作,充分挖掘广西特产消费大数据,结合数据分析成果,有针对性的开展特产营销,逐步实现特产营销的智慧化。

线下布局:(1)依托广西名优特产展销会、博览会等平台,发挥其在线下核心中枢作用,加大展销和推广力度;(2)加快建设广西特产批发与销售中心,将其作为线下广西特产综合服务平台,积极推动特产密集区建设县级运营服务中心,推动自治区、市、县三级综合服务网点联动,打通综合服务通道,实现无差别一体化服务。

(三)营销服务保障措施

一是特产经营企业根据其产品的特点和企业实际,充分发挥合作社、中介组织等第三方的作用,采取与农户、合作社或中介组织合作的形式,因地制宜、因时制宜、因品制宜选择建立“互联网+”营销模式。二是健全特产营销信用体系,将特产产品质量、线上线下服务态度、产品的运输进度等进行动态监管,建立生产商、代理经销商、中间商、消费者的信用档案,及时对信用进行等级评定,降低电子商务带来的违约风险。

五、结语

建立和完善基于大数据预测分析上的特产电子商务系统,可以提高拓展销售市场树立特产品牌的效率,通过“互联网+”特产营销模式,可以大大降低特产滞销及销售风险,从而有效促进特产集群结构进一步优化,推动特产产业转型升级。(作者单位:广西财经学院)

课题基金:本文系2018年度广西财经学院防城港学科团队建设项目:“大数据驱动下广西(防城港)土特产零售行业营商模式创新研究” (项目编号:FCGXK2018YB008)阶段性成果。