职业技能提升与体面劳动实现程度的互动关系*

—— 基于北京市4540份问卷调查数据的结构方程模型分析

2019-10-09徐岩,刘盾

徐 岩,刘 盾

(1.北京师范大学 经济与工商管理学院,北京 100875 2.北京交通大学 经济管理学院,北京 100044)

一、引言

在1999年6月召开的第87届国际劳工大会上,时任国际劳工局局长的胡安·索马维亚(Juan Somavia)提出将“人人实现体面劳动”(decent work for everyone)作为“国际劳工组织(ILO)当今的首要目标”,即“在自由、平等、安全和保障人格尊严的条件下,无论男女均能获得体面的、生产性的工作机会”,并且提出体面劳动的实现需要通过对“促进工作中的权利”“就业”“社会保护”“社会对话”这四个战略目标予以平衡和统一地推进。[1]体面劳动的概念一经提出,即受到联合国及各国政府、工会、企业界与学界的广泛关注与积极响应。各成员国陆续与国际劳工组织签订“体面劳动国别计划”(decent work country program),推动体面劳动在本国实现的政策议程。

在促进体面劳动实现的众多政策议程当中,提升劳动者的职业技能无疑是不可或缺的一环。有关体面劳动的所有官方政策建议文本,无不把促进职业技能开发与培训、增强劳动者就业能力作为实现体面劳动的先决条件。近年来,随着经济全球化对劳动者(尤其是低技能劳动者)议价能力的削弱、人工智能对从事常规性工作劳动力的大规模替代、“后福特制”生产对就业稳定性的冲击、共享经济或平台经济兴起导致灵活就业的比例大幅增加,以及债务危机使国家的需求侧管理面临两难处境,提升职业技能,尤其是跨岗位、跨工种的通用职业技能对实现体面劳动的必要性空前强化。

在中国,对加强劳动者技能开发与培训的强调更是贯穿落实体面劳动议程的全过程。[2]对中国而言,除了世界各国普遍面临的社会经济环境之外,一系列因素使得提升职业技能对促进体面劳动的实现尤其重要。首先,全球经济再平衡与劳动力成本上涨从供需双侧挤压低技能劳动者的就业空间,从人口红利向人力资本红利、从要素驱动向效率驱动转变刻不容缓。其次,与全球新技术革命相伴生的产业转型升级对传统就业岗位与职业技能带来空前挑战,以高级认知能力和社会人际能力为代表的新型、可迁移职业技能的重要性与日俱增。最后,供给侧结构性改革一方面要求产能过剩行业的职工尽快掌握新技能,适应新岗位;另一方面要求扩大劳动力的有效供给,减轻日益凸显的劳动力技能供需不匹配的问题。

国内外众多学者论述了提升职业技能对体面劳动的促进作用。Egger、[3]Krishna、[4]Dao、[5]Hing[6]分别论述了丹麦、印度、越南、新加坡的当地政府为促进体面劳动采取的职业技能开发举措。此类研究只是把体面劳动作为一种目标状态,潜台词是职业技能提升促进体面劳动实现是不言而喻的,其关注点在职业技能提升的方式、方法与政策支持体系。肖巍和钱剑星、[7]石奎、[8]曹兆文[9]等人专门论述了提升职业技能对促进体面劳动实现的根本性作用。但这些研究仅限于简单的理论阐述,没有深入分析职业技能提升对体面劳动各维度的促进作用,更没有对此类作用展开定量分析。

目前,对职业技能提升促进体面劳动实现的定量研究大致可分两类。一类是直接把职业技能提升状况作为体面劳动评价指标体系的指标之一,并对其赋予一定权重。比如Anker et al.[10]Ghai、[11]Bonnet et al.[12]Kantor、[13]丁越兰和周莉、[14]申晓梅和凌玲[15]等学者开发的体面劳动评价指标体系中,均包含有反映职业教育或技能培训情况的指标,如技能培训的机会、效果、资源投入、时间与频率、资源投入等。此类研究忽视了职业技能提升与体面劳动其他维度之间的互动作用。更何况从概念上看,体面劳动更适于被视作职业技能提升的后果或前因变量。另一类是在构建了体面劳动的评价指标体系之后,定量地检验职业技能提升对体面劳动综合得分的影响。比如,陈静[16]通过对来自成都、绵阳、重庆等地67家企业的751份问卷数据分析,发现劳动者受教育程度、工作经历与劳动技能水平对非正规就业者的体面劳动实现程度有显著影响。董海军和周强[17]通过对株洲某镇的567份调查问卷的分析,确认了文化程度和劳动技能水平是体面劳动客观水平的主要影响因素。罗燕、[18]罗燕和李溢航[19]利用来自广州、深圳、中山三地130家企业的2600份问卷数据,发现劳动者的教育程度和职业技能培训情况对其体面劳动实现程度有显著影响,并且职业技能培训的影响程度更高。此类研究虽然与本研究的思路接近,但它们没能深入职业技能提升促进体面劳动实现的内在机理,且对职业技能提升的过程与结果也未加区分。

以上研究除了各自的不足之外,还有一项更重要的共性不足,那就是没有探讨体面劳动对职业技能提升的促进作用。更高的职业技能带来更体面的工作固然是符合直觉的,但同样不难理解,更加体面的工作——包括公平的工资收入、稳定的雇佣关系、充足的业余时间、充分的员工民主参与、较高的职业认同感与职业发展预期等[20-22]也为企业加强人力资本投资、职工加强职业技能学习提供了必要的条件与激励。单纯强调职业技能提升对体面劳动实现的促进作用,很容易将体面劳动实现程度不足归咎于职工个人能力不足,弱化政府、企业与工会在维护劳动者权益、调整劳动关系方面的责任与必要性,进而落入单纯强调个人责任与技能供给的新自由主义观念。

本研究在通过质性与量化研究得出的体面劳动评价指标体系的基础上,通过对来自北京市职工的4540份调查问卷数据的结构方程模型(SEM)分析,探讨职业技能提升与体面劳动实现程度的互动关系。为了使逻辑关系更清晰,笔者区分了职业技能提升的投入与产出(职业技能水平)。其互动关系表现为:体面劳动各维度的更高实现程度促进更高、更有效的职业技能提升投入,更高、更有效的职业技能提升投入导致职工更高的职业技能水平,而更高的职业技能水平又增进了体面劳动各维度的实现程度,三组变量构成了一组正向反馈的“三角关系”。相比于同类研究,本研究的创新之处或独特优势体现在如下方面:(1)首次考察了职业技能提升与体面劳动实现程度之间的双向互动关系;(2)将体面劳动的评价指标体系及其与职业技能提升的关系建立在扎根理论研究基础之上,因而具备更坚实的经验基础;(3)使用SEM分析方法,依次考察职业技能提升与体面劳动七个维度之间的互动关系,从而揭示二者互动关系的内在机理;(4)样本量更大,使研究结果更具代表性,并且得以分离性别、工龄、受教育程度、单位性质等控制变量的影响。

二、质性研究基础

笔者采用由Glazer和Strauss[23]首创的扎根理论(grounded theory)研究方法,归纳体面劳动与职业技能提升之间的互动关系并提出理论假设。笔者在北京市总工会的支持下,共访谈来自北京市各行业共计39家企事业单位的管理者36人、一线职工235人,整理访谈录音记录逾46万字。其后借助Nvivo 11.0软件,对访谈资料进行了开放编码、聚焦编码与理论编码分析,其中前两级编码用于归纳体面劳动的内涵结构,理论编码用于探索体面劳动各维度与职业技能提升的互动关系。关于体面劳动的内涵结构与评价指标体系,笔者此前已另行撰文论述,[24-25]故此处只做简要介绍,重点阐释体面劳动与职业技能提升之间的互动关系。

(一)体面劳动的“一体七面”

质性研究将受访者心目中的体面劳动要素逐级归纳为30个初级范畴(三级指标)、14个上位范畴(二级指标),并最终聚拢为7个结构维度(一级指标),分别定义为工资收入体面感、就业保障体面感、工作氛围体面感、劳动强度体面感、民主参与体面感、职业发展体面感、社会地位体面感。[26]据此设计了包含38个条目的体面劳动问卷量表,并检验了量表条目的聚合效度、区别效度、测量模型适配度及群组间的参数稳定性。[27]上述七个维度的下属指标与代表性量表条目如表1所示。

质性研究发现,更高的职业技能水平会导致体面劳动各维度的更高实现程度;反过来说,体面劳动各维度的更高实现程度,会促进劳资双方给予更高的职业技能提升投入,进而导致更高的职工职业技能水平。

表1 体面劳动实现程度的评价指标体系与代表性量表条目

(二)职业技能提升促进体面劳动的实现

1.职业技能提升促进工资收入的提高。此效应的实现主要通过三种渠道。其一是职工可以借此进入技能要求和薪酬水平更高的行业或企业;其二是职工可以在本企业内被晋升到技能要求更高、责任与难度更大的岗位;其三是职工继续留在原岗位,但其岗位工资或绩效工资随着能力水平的提升而提高。前两条渠道通常以通用认知能力和其他“软技能”的提高为前提,对此,企业要么缺乏足够的培训激励,要么难以通过常规培训达到效果。第三条渠道是企业更加愿意投入、且对于一线操作类职工更加重要的加薪渠道。企业岗位技能工资制度与绩效奖励制度的设计合理性,对于该渠道的有效性至关重要。受访企业中,北控集团、燕山石化、中铁二十二局等大型国有企业实行的多重职业发展通道,以及一些外资企业实行的宽带薪酬制度为一线操作类职工凭借技能提升获取薪酬增长提供了更加广阔的空间。

2.职业技能提升有利于得到更稳定的就业保障或更广阔的就业机会。首先,越高技能者,越倾向于供职于提供完备社会保障的正规就业部门,尤其是在社会保障和工作稳定性都较占优势的大型企业;其次,当企业面临宏观经济或行业利润水平下行的压力时,较高技能者承受的失业风险更小;再次,面对当前新技术革命对传统就业岗位的“创造性破坏”,唯有不断更新职业技能,尤其是提升以持续学习能力为核心的通用认知能力,才能保住高质量的就业岗位;最后,提升职业技能不仅有利于保住现有的工作,还有利于职工获取更丰富的工作内容以及更广阔、更高质量的就业机会。

3.提升职业技能才可收获更优越的工作环境与上级、同事、客户的认可。生产技术的进步使得高技能劳动者更易于在舒适的硬件环境下工作。比如首钢的一名老师傅介绍,如今炼钢主要是在温度适宜的控制室内操作完成,但能坐在控制室里都是“有技术、有学历、平时表现好的”。更重要的是,唯有掌握过硬的职业技能,才能得到上级、同事、客户乃至下级的认可与尊重。正如北控燃气集团的模范班组长李俊山师傅所说:“他技术技能不够,干活都不自信,怎么被人尊重,不被人尊重他怎么实现体面劳动呢?”受访员工列举了数不胜数的因技能过硬(不足)受到上下级、同事、客户的赞许(轻视)的例子。比如当菜百金店的王女士凭借其丰富的销售经验与应变能力,通过饰品的巧妙拼接与再加工满足了客户“刁钻”的要求时,收到了来自顾客由衷的感激。而笔者问某建材市场客服部的李女士是否认为其上司的工作是体面的,李女士回答:“在其位理其政,你在这个地位理应为这个市场,为你底下的员工,为你的商户谋发展。你不具备这个能力,光坐在那拿那个钱,并不被人尊重。”

4.提升职业技能才能更加轻松、从容、快乐地工作。提升职业技能直接增进了劳动体面感。一方面,职业技能提升导致的工作效率提高,更有利于劳动者实现劳逸结合与工作生活的平衡;另一方面,职业技能提升更有利于职工找到或者晋升到更加轻松、从容的工作岗位。比如曾在协和医院工作的张女士讲到,普通护士通过进修得到专科护士的职业资格后,就只需参与会诊并负责某项具体医疗技术的介入,不用再频繁地上夜班或在病房里从事繁重的基础护理工作。

5.提升职业技能才有更多机会参与企业的生产与经营管理决策。提升职业技能是员工扩大民主参与管理的必要条件。这不仅是因为处于关键岗位、做出突出贡献的高技能劳动者是企业民主协商环节(如职工代表大会、工资集体协商)中不可缺席的代表,更因为其掌握企业发展所需的关键技术与丰富经验,可以切实地为企业生产经营出谋划策,为企业带来可观的收益。比如北京市劳模、燕山石化的刘劲松师傅长期以来从事加氢工艺的研究,在企业为炼油设备上一套加氢装置的过程中,“从装置刚开始的联运到最终开起来,基本上全程参与,提供了很多意见,把关了很多方案。”

6.提升职业技能助推个人职业发展与自我价值的实现。首先,提升职业技能将使职工感受到工作本身带来的内在激励。根据工作特性(job characteristic)理论,具有技能多样性、任务一致性、任务重要性、自主性及反馈性等五个方面特征的工作,会促使员工感受到工作的意义、对工作的责任感以及得到关于工作结果的反馈。[28]无疑,上述五项工作特性无不以职业技能提升为前提,而其后续心理状态与职业认同感和成就感紧密联系在一起。其次,职业技能提升能给职工带来更广阔的职业发展前景,并最终促使其自我价值的实现。被评为“优秀华天人”的张紫薇女士在其名为《中国梦》的演讲稿中讲到:原只是华天餐饮集团一名普通服务员的她曾在中餐宴会摆台的技能大赛荣获了4枚金牌和1枚银牌,同时获得高级技师职称,随后她通过成人自考本科并攻读MBA学位,逐步成为了相关岗位技能竞赛领域的国家级考评员、国家级裁判员,直至世界级裁判员。

7、提升职业技能也就提升了职业社会地位。劳动者的职业社会地位与其所从事工作的技能难度有关——所需学历或技能水平越高的职业,通常也是越受尊敬的职业,也与其在本行业的职业技能等级有关。越是接近本领域专家的位置,就越受人尊敬。在更广泛的意义上,职业社会地位来自劳动者自身或社会对一份工作体面程度的综合评判。当职业技能提升促进了各体面维度的实现程度时,自然也就提升了这份工作的社会地位。

(三)体面劳动的实现促进职业技能提升

1.体面的工资收入与工作时间为职业技能提升提供了物质与时间保障。职工接受技能培训,既要“有钱”,又要“有闲”。一方面,对于新经济时代日益重要的通用认知能力而言,企业一般缺乏培训激励,职工只能自费到市场上接受专业机构的培训。如果职工没有足够的支付能力,又对培训收益不够确定,很可能转而通过书籍与网络自学高度碎片化的知识。另一方面,从事职业技能开发需要充足的业余时间与生理、心理及情感资源。[29]很多受访企业反映,由于生产任务繁忙,人手紧张,很多有成效的培训项目难以惠及大多数职工群体。比如北京市劳模、北控集团的李俊山师傅说:“咱就说技能大赛,他在宣传的时候说的特别棒,争取让每位职工都参与,可现实是什么呢?我们的职工生产非常的繁重,工作强度非常的高,职工根本就没有这么多的时间去做这些事。”

2.相对稳定的工作保障是企业加强职业技能投资的前提条件。对于职工而言,长期雇佣关系不仅是一种约束,更是一种体面的就业保障。对于企业而言,长期雇佣关系能使其在未来相当长的一段时期内与职工共享劳动生产率提高带来的投资收益,因而产生更强的技能投资激励。[30]相反,不稳定的雇佣关系与过高的人员流动率,对于企业加强职业技能投资十分不利。比如北京职业卫生学院的张主任谈到养老护理员职业资格认证推行不力的原因:“有很多公司他也想正规的做。可问题是护理员的雇佣关系太松散了。我费了很大的劲把这些员工培养的特别的好,经验特别丰富,特别的受欢迎,这样的妇女往往很快被别的公司挖走了。”

3.体面的工作关系为员工提升职业技能提供了有利的氛围与条件。一方面,体面的上级关系与管理学文献中的“变革型”“支持型”领导或“高质量领导-部属交换”有异曲同工之处,后者已被大量研究证明是增进员工职业技能与自我效能的重要因素。[31]很多受访员工表示,上级的充分信任、合理授权、积极有效的沟通与反馈、言传身教的引导与示范,伴随着自身职业成长的过程。另一方面,和谐融洽、支持互信的同事关系不仅为员工提升职业技能提供了必要的信息与情感支持,还促进了“隐性技能知识”(tacit knowledge)的分享、流动与转化。[32]很多受访企业的非正式员工交流与日常互助活动,往往发挥了正式培训无法替代的作用。相反,员工之间为了个人业绩的恶性竞争与防范猜忌,会阻碍职工职业技能的全面提升,比如“你去公司入职的时候,你去接他的工作,他明明知道一些事情,故意不给你去讲,就等着你去犯错再去找他。”

4.体面的工资收入、民主参与、职业发展与社会地位为职业技能提升提供了充分的引导与激励。设计合理的技能或绩效工资制度、岗位任职资格体系、岗位技能匹配与职业生涯发展规划,能使员工清楚地看到职业技能提升与收入增长和职业发展之间的联系。民主参与不仅意味着员工能够通过工资集体协商获取较为体面的工资收入,从而间接促进职业技能提升,还能让员工切实参与到企业的技术升级与生产经营决策,主动应对技能提升挑战,甚至成为企业创新发展的引领者。此外,社会地位作为员工“核心自我评价”的一部分,不仅是员工提升职业自我效能的先导要素,[33]还对员工的职业取向发挥重要的引导作用。长期以来,“学而优则仕”“劳心者治人,劳力者治于人”等思想一直占据人们的内心,社会整体对劳动技能存在普遍的轻视。北京公用事业科学研究所的全国劳模、2008年奥运火炬的设计者高春梅曾做了这样一个令人印象深刻的比喻,她说“劳模就像灰姑娘,当遇到表彰活动时,就会换上盛装、乘着金色马车赶赴王子的盛会。然而一旦午夜的钟声敲响,活动结束,还是要回家换上旧衣服,继续烧煤火。”在现阶段要鼓励职工安心技术岗位,苦练岗位技能,就必须全面提升高技能劳动者的职业声望与社会地位。

(四)理论假设的提出

根据质性研究结果,笔者提出如下理论假设。

假设一(H1):职业技能水平的提高增进体面劳动各维度的实现程度。

假设二(H2):体面劳动各维度的实现程度提高促进企业与职工的职业技能提升投入。

由于笔者将作为过程的职业技能提升投入与作为结果的职业技能水平提升区分开来,因此需要假设三将前两条假设联系起来:

假设三(H3):职业技能提升投入的增加导致职工职业技能水平的提升。

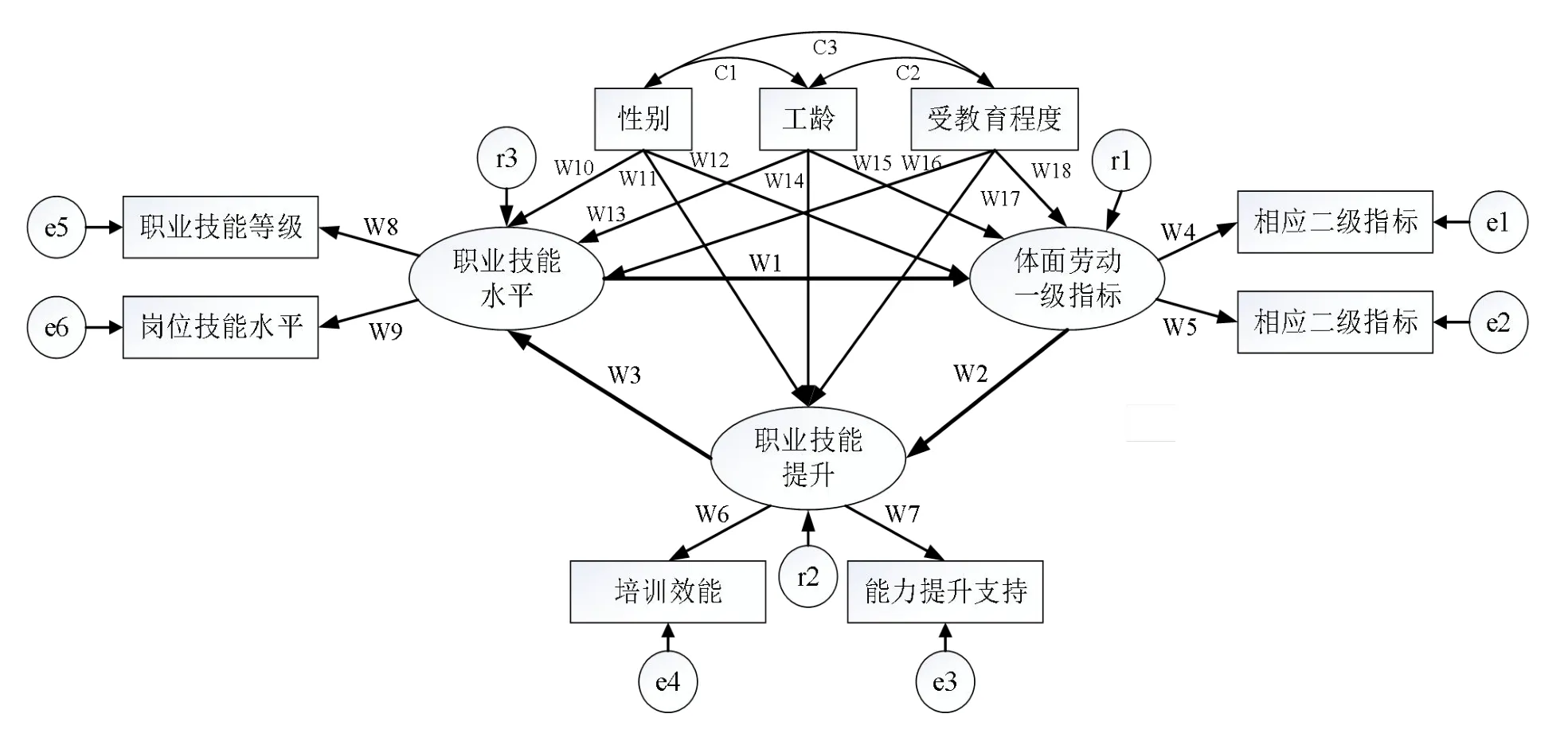

根据H1、H2、H3,体面劳动实现程度、职业技能提升投入与职业技能水平三者成图1所示的关系。

图1 理论假设:职业技能提升与体面劳动实现程度的互动关系

三、实证检验

(一)数据与方法

借助“问卷网”平台,通过委托北京市各区县工会、行业协会、咨询公司、企业高管的定向推送,委托调查公司或劳务人员代发,以及微信群或“朋友圈”的“滚雪球式”传播等方式发放调查问卷,共收集有效问卷4540份。问卷样本的性别、年龄、职业身份、单位性质与行业构成如表2所示。

表2 问卷样本构成

使用AMOS 23.0软件,采取结构方程模型(SEM)法检验图1所示的理论模型。在构建完整的SEM之前,首先要构建三组理论变量(模型中称为潜变量)的测量模型。其中,体面劳动采取笔者前期开发的7维度、38条目量表。各维度条目的克隆巴赫α值介于0.83~0.93之间,各维度的平均方差抽取量(AVE)均大于该维度与其他维度的相关系数的平方,表明量表具有良好的聚合效度与区分效度。[34]由于模型旨在依次检验体面劳动各维度与职业技能提升投入、职业技能水平的互动关系(因而一套完整的SEM包含七个模型),故每个模型中均以体面劳动的一个维度为潜变量,其下属的两个二级指标为观测变量。

“职业技能提升投入”(简便起见,模型中称其为“职业技能提升”)的测量指标包括“培训频率”“培训效果”“培训及时性”“单位对职工职业技能提升的关注程度”“单位组织职业技能竞赛情况”(Cronbach’s α = 0.82)。为简化起见,将“培训频率”“培训效果”“培训及时性”三者合并为“培训效能”,并取三者观测值的平均值作为其观测值。将“单位对职工职业技能提升的关注程度”“单位组织职业技能竞赛情况”合并为“职业技能提升支持”,并取二者观测值的平均值作为其观测值。“职业技能水平”的测量指标包括“职业技能等级(针对蓝领)”“行政与技术职称(针对白领)”“岗位技能要求(自评)”“岗位技能相对水平(自评)”(Cronbach’s α = 0.87)。为简化起见,笔者将“职业技能等级(针对蓝领)”“行政与技术职称(针对白领)”合并为“职业技能等级”,将“岗位技能要求(自评)”“岗位技能相对水平(自评)”合并为“岗位技能水平”,并取二者观测值的平均值作为其观测值。“职业技能提升”与“职业技能水平”的测量指标与变量赋值如表3所示。

需要说明的是,“受教育程度”虽可作为通用职业技能的代理指标之一,但笔者并未将其作为职研究业技能水平的观测变量,原因有二:其一,职业技能水平是作为用人单位与职工的职业技能提升行为的后果变量,而学校教育显然不属于此类;其二,当受教育程度作为职业技能水平的观测变量进行验证性因子分析时,其因子载荷值只有0.27,显然不满足聚合效度要求。

为了分离出职工群体特征对三组潜变量之间互动关系的影响,笔者将性别、工龄、受教育程度作为控制变量。其中,性别为“男=0,女=1”的二元哑变量;工龄为“1=不足5年”~“5=20年以上”的定序变量;受教育程度为“1=初中毕业及以下”~“5=研究生毕业及以上”的定序变量。职工所属单位性质及职业身份本应也属于模型中的控制变量,但二者均为包含多个类属的类别变量,如将其转化为由多个“0-1”二分变量组成的哑变量,会使AMOS当中的模型设置过于复杂。为此,笔者的处理方法是:以稳健性检验的形式,分别以单位性质和职业身份为分组依据,对模型展开多群组分析,借以考察不同群组间模型参数的异同。

表3 “职业技能提升”与“职业技能水平”的观测变量

图2 待检验结构方程模型

综上,输入AMOS的完整SEM如图2所示。其中,W1、W2、W3代表职业技能水平、体面劳动一级指标、职业技能提升之间因果关系的路径系数,分别对应理论假设H1、H2、H3,是研究重点关注的参数。W4~W9代表各观测变量被相应潜变量解释的路径系数,其标准化数值即因子载荷值;e1~e6代表各观测变量被相应潜变量解释后的残差;r1~r3代表各潜变量被其前因潜变量解释后的残差。W10~W18代表各控制变量影响三组潜变量的路径系数,C1~C3代表控制变量之间的相关系数。

(二)结果与讨论

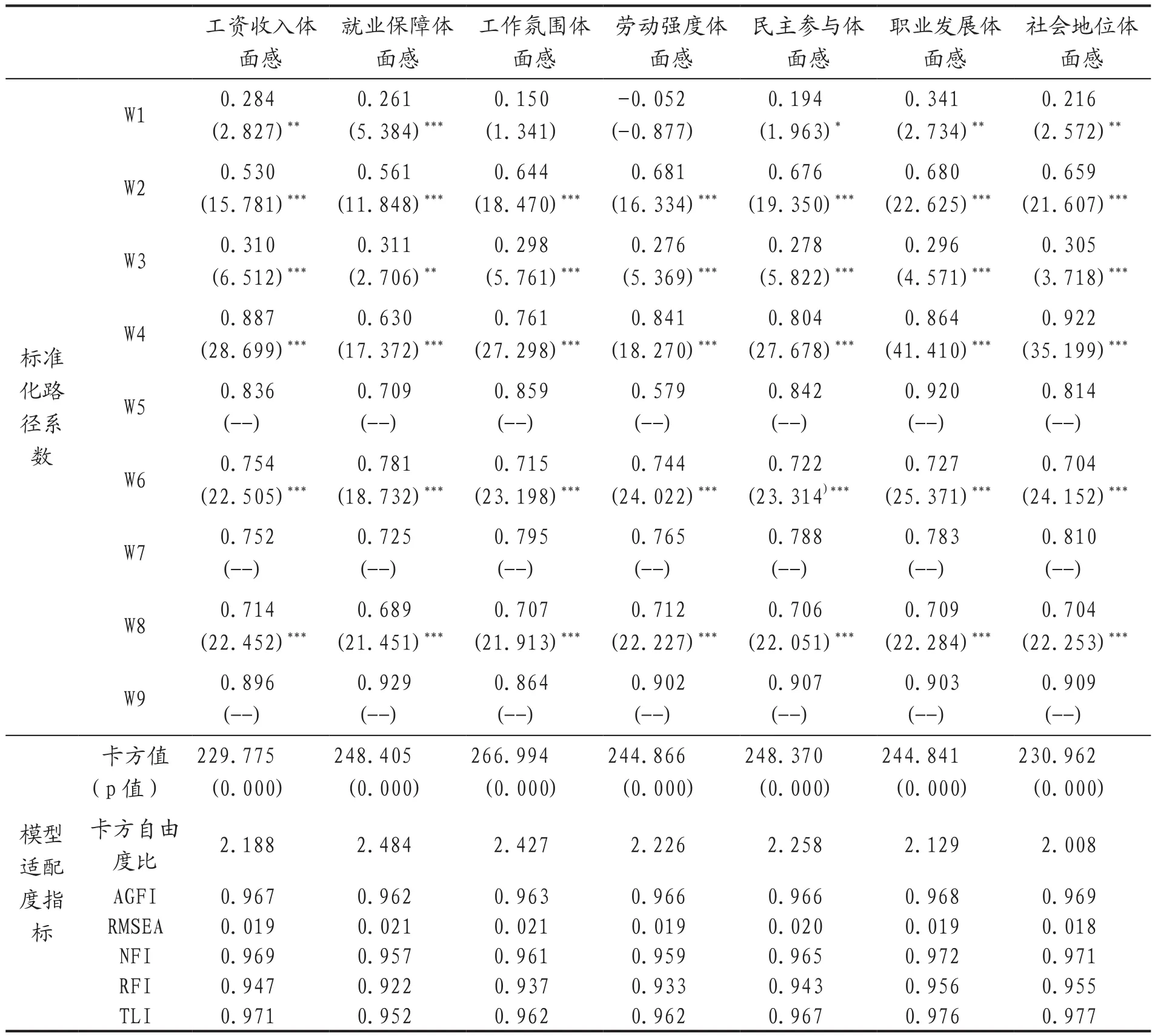

SEM分析结果总结于表4。由于研究依次考察体面劳动的7个一级指标与职业技能提升、职业技能水平的关系,故表4包含了7个按图2设置的SEM分析结果。由于研究的关注重点在于三组潜变量之间的因果关系(W1、W2、W3),以及各潜变量的测量关系(W4~W9),故表4只报告W1~W9的标准化数值。实际上,只有体面劳动一级指标在7个模型中发生变化,故只有W1、W2、W4、W5在7个模型中有实质性不同,而其他路径系数只会有小幅变化。所有测量模型中观测变量的因子载荷值在0.63~0.93之间,且均在0.01%的水平上显著,再次印证了较高的测量质量。

从模型适配度指标来看,除了卡方值因样本量与自由度较大而过高之外(实际上对于4500多份的样本量和100多个自由度而言,卡方值已失去参考意义),其他指标均满足适配度要求:卡方自由度比均小于3,RMSEA值小于0.05,AGFI、NFI、IFI、TLI值均大于0.9,可见模型具有较高的外在质量。

W1、W2、W3是分别对应理论假设H1、H2、H3的重点考察对象。其中W3属于“最无悬念”的路径系数,代表职业技能提升行为对职工职业技能水平的影响。W2的标准化数值稳定在0.3左右,且在0.1%的水平上显著。W2反映了用人单位的职业技能提升投入的成果转化效率。当然对W2的数值也不应过度苛求:毕竟用人单位的职业技能开发行为只是职工提升职业技能的渠道之一,况且职工的职业技能水平是过往历史的累积结果,只是部分地受到当期所在单位的职业技能开发行为的影响。

W1和W2最能引发研究兴趣。由W1可知,职业技能水平对体面劳动实现程度的促进作用总体上得到验证。其中,职业技能水平对职业发展体面感的促进作用最强,对工资收入体面感和就业保障体面感的促进作用次之。但职业技能水平对工作氛围体面感和劳动强度体面感的促进作用不显著,并且前者对劳动强度体面感的影响系数甚至为负(也许与“能者多劳”有关)。

相比之下,鲜为学界所关注的“反向促进作用”,即体面劳动实现程度对职业技能提升的影响,反倒在影响程度和统计显著性上均明显超越了职业技能水平对体面劳动实现程度的影响。在所有7个模型中,W2均在0.5以上且在0.1%的水平上显著,即所有的体面劳动维度的实现程度提高,均可显著增进用人单位与职工的职业技能提升投入。其中,劳动强度体面感(充足的业余时间)、职业发展体面感(工作本身的技能挑战性与成就感、明确的职业发展预期与职业生涯规划)对职业技能提升投入的影响最大,民主参与体面感与社会地位体面感的影响程度次之。

表4 结构方程模型分析结果

此处简要补充一下未在表4中报告的三组控制变量——性别、工龄和受教育程度的影响。性别对体面劳动大部分维度的影响显著为正,而对工资收入和职业发展体面感的影响不显著,可见女性对体面劳动实现程度的总体满意度较高;性别对职业技能提升的影响不显著,但对职业技能水平的影响显著为负,可见女性的职业技能水平总体低于男性。工龄对体面劳动大部分维度的影响显著为正,而对工作氛围、劳动强度和职业发展体面感的影响不显著;工龄对职业技能提升和职业技能水平的影响显著为正,反映了“干中学”对专用人力资本的累积效应。受教育程度对所有体面劳动维度、职业技能提升和职业技能水平的影响全部为正,且全在0.01%的水平上显著;鉴于受教育程度也可视作通用职业技能的代理指标,此结果可作为对职业技能提升与体面劳动实现程度的正向互动关系的补充。

(三)共同方法偏差检验

本研究所有测量指标来自同一份调查问卷,因此分析结果可能会受到共同方法偏差的(Common Method Bias, CMB)影响。依据相关文献,[35]笔者采用两种方法检验CMB的影响。首先使用Herman单因子检验法将体面劳动各一级指标、职业技能提升、职业技能水平的所有观测变量合并到一起做探索性因子分析,结果表明,未旋转前第一个因子的方差解释率为31.52%,小于50%的阈值。随后采用变量相关系数检验法,考察各潜变量观测变量之间的相关性,结果表明各潜变量的观测变量之间的相关系数均小于0.8,且不同潜变量的观测变量之间的相关系数均小于0.6。以上检验结果表明CMB的影响处于可以接受的范围。

(四)多群组分析

接下来,笔者依次以单位性质和职业身份作为分组依据,对SEM做多群组分析。该分析可以考察单位性质和职业身份作为控制变量的影响,同时检验模型的稳定性。其中,单位性质包括机关与事业单位、国有或国有控股企业、私营企业,及其他单位性质。职业身份包括一线操作、服务与办事人员(简称一线职工)、管理人员、专业技术人员、公务员,及其他职业身份。

多群组分析亦称为模型参数不变性检验,此处只需检验W1、W2、W3的不变性。其工作原理为:以原模型为基准模型,以规定不同群组的W1、W2、W3各自相等的模型为限制模型,检验自由度变化值△df对应的卡方变化值△χ2是否达到显著水平。若△χ2(△df)在5%的水平上显著,说明不同群组间的路径系数存在显著差异,反之则反。不过由于△χ2易受样本量和自由度变化值的影响;当样本量及自由度变化值较大时,△χ2(△df)很容易达到显著水平,造成虚无假设被过度拒绝,此时应综合考察基准模型与限制模型的NFI值、IFI值、RFI值与TLI值的增加量。若△NFI、△I FI、△RFI、△TLI小于0.05,亦可接受两个模型无差异的虚无假设。[36]

W1、W2、W3的不变性检验结果如表5所示。模型1~模型7即代表依次以体面劳动的各一级指标作为潜变量之一的模型,其排列顺序与表4一致。除了个别模型,△χ2均未达到显著水平,并且所有情况下的△NFI、△IFI、△RFI、△TLI均远小于0.05,因此可判定不同群组的W1、W2、W3数值无显著性差异,即单位性质与职业身份对职业技能提升与体面劳动实现程度的互动关系无系统性影响。

表5 职业技能提升与体面劳动实现程度互动关系路径系数的不变性检验

四、结语

本研究在确立的体面劳动评价指标体系的基础上,通过结构方程模型(SEM)分析,检验了职工职业技能提升与体面劳动实现程度的互动关系。首先通过对质性研究结果的总结,提出了三条理论假设,依次为“H1:职业技能水平的提高增进体面劳动各维度的实现程度”“H2:体面劳动各维度的实现程度提高促进企业与职工的职业技能提升投入”“H3:职业技能提升投入的增加导致职工职业技能水平的提升”。随后,笔者使用AMOS 23.0软件,对来自4540名北京市职工的问卷调查数据展开SEM分析。分析结果表明:在控制了性别、工龄、受教育程度、单位性质与职业身份的影响之后,H1基本得到验证,即职业技能水平对大部分体面劳动维度的影响显著为正;而H2和H3得到了完全验证。于是,体面劳动实现程度、职业技能提升投入与职业技能水平之间形成了正向反馈的“三角关系”。换言之,职业技能提升与体面劳动的实现相辅相成、互促互进。

学界与政界普遍关注职业技能提升对体面劳动实现的促进作用,而对体面劳动实现对职业技能提升的反作用鲜有涉及。本研究得到的结论恰恰是:体面劳动实现程度对职业技能提升的促进作用,无论从影响程度还是统计显著性上,都明显超过其反向因果关系。换言之,相比于“职业技能提升了,才可以更体面地劳动”,更重要的是“只有更体面地劳动,才有更充足的职业技能提升机会与激励”。该结论意味着,工会与政府相关部门应坚持把权利维护作为劳工政策领域的第一要务。当然,此处的权利维护不仅指维护职工最低限度的合法权益,而是指更广泛的劳动经济权益,需要通过劳动、就业、社会、财税与产业政策的协调推进,从工资收入、就业保障、工作条件、民主参与、职业发展与社会地位等各个方面全方位地提升职工的体面劳动实现程度。

在所有劳动者中,以农民工为主体的一线产业工人的职业技能与体面劳动问题尤其值得关注。日本、德国等制造业强国的历史经验表明,好的产业升级,从来离不开来自生产一线的工艺诀窍与隐性知识积累,而后者有赖于一支具有较高体面劳动实现程度,进而具有较高忠诚度、敬业度的高技能产业工人队伍。正是这种内生于员工技能提升的产业升级与技术创新,使得员工得以分享劳动生产率提高带来的收益,进而实现技能提升与体面劳动的良性互动。长期以来,我国主要依赖技术引进推动的“外源性”技术创新,一线员工成为产业升级的“局外人”,其结果,是一方面产业工人面临工资收入偏低、社会保障不足、工作条件不利、劳动强度较大、民主参与不够、职业发展单一、社会地位不高等“体面劳动赤字”问题;另一方面,产业工人的技能供给日益与产业升级的技能需求不相匹配。

2017年4月,由中华全国总工会牵头,联合人社部、发改委等五部委起草并由国务院发布的《新时期产业工人队伍建设改革方案》即是对这一问题的有力回应。《方案》首次提出建立健全产业工人“技能形成体系”,同时强调“完善产业工人劳动经济权益保障机制”。本研究表明,这两方面工作实则是一枚硬币的两面,彼此相互促进。工会与政府相关部门一方面需要通过健全企业为主体、政府与社会力量合作的职业技能投资与供应制度,科学公正的技能评价制度,公平可信的技能使用制度(包含薪酬体系、集体协商、学徒制等),完善职业技能形成体系;另一方面需要通过完善工资集体协商与工资正常增长机制、坚持就业优先战略、加强工作条件与劳动标准规制、扩大并深化职工民主参与权利,以及鼓励企业健全能力培养、考核、使用、待遇相统一的激励机制,特别是对高技能人才的激励机制,促成“劳动光荣,技能宝贵”的制度环境与社会氛围。总之,促进职业技能提升与体面劳动实现的良性循环,是“建设知识型、技能型、创新型劳动者大军”的应有之义,更是推进供给侧结构性改革、实现产业转型升级与增长方式转变的必由之路。