深圳市近零碳排放区示范工程支撑体系研究

2019-10-08鄢涛郑剑娇辛志宇刘雄伟

鄢涛 郑剑娇 辛志宇 刘雄伟

摘要:“十三五”规划纲要中提出实施近零碳排放区示范工程,已有研究与实践绝大多数缺乏具体的近零碳排放目标和具体技术路径;对深圳市實际情况进行剖析,确定了城区、社区和园区三个对象,并以建筑、交通和企业为区域中的主要要素提出各对象的内涵、核算边界、建设目标、技术路径;从强化组织领导、建立监督考核机制、加强资金支持与容积率奖励、拓展投融资渠道、强化技术支撑和加大宣传引导等方面提出相关配套政策体系。

关键词:近零碳排放实施对象技术路径

一、引言

2015年10月,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》首次提出“实施近零碳排放区示范工程”的概念。2016年10月,国务院印发的《“十三五”控制温室气体排放工作方案》明确提出“创新区域低碳发展试点示范,选择条件成熟的限制开发区域和禁止开发区域、生态功能区、工矿区、城镇等开展近零碳排放区示范工程,到2020年建设50个示范项目”。

到目前为止,国家在多个场合强调要建设近零碳排放区示范工程,但尚未公布近零碳排放的定义、标准,近零碳排放区示范工程方法论及实施机制以及相关的政策支持等[1]。但是在理论研究与地方实践上,已经开展了前期工作。在理论研究上,李艳梅等人建议近零碳排放示范区的地域以中等范围为宜,即以县(县级市/区)级行政区划范围为宜[2];吴智泉等人认为近零碳排放区示范工程可能存在居住区、工业园区、生态功能区/旅游区、科技园区和农产品产区五种典型区域。[3]在地方实践上,陕西省、广东省、浙江省等率先开展近零碳排放区示范工程试点建设工作,均提出了“近零碳排放”定义。在实施对象选择方面,陕西省优先重点在工矿区、农业园区和民用建筑三个领域进行试点示范,[4]广东省优先在城镇、建筑、交通、城市和农村社区、园区、企业等六个领域进行试点示范,[5]并且确立四个试点示范工程,分别为汕头市南澳县近零碳排放区城镇试点、珠海市万山镇近零碳排放区城镇试点、广东状元谷近零碳排放区园区试点和中山市小榄镇北区近零碳排放区社区试点,[6]浙江省则选择在城镇、园区、社区和交通等领域,选择一批具有良好的低碳工作基础,减碳潜力较大、有一定示范带动作用的主体开展近零碳排放区示范工程试点,并已经开展十五个试点示范工程[7]。

对已有研究进行分析发现,近零碳排放区实施对象主要集中在禁止开发区、生态功能区、限制开发区、工矿区、农业园区、城镇(县级行政区)、园区、社区、建筑、企业、交通等领域,然而绝大多数缺乏具体的近零碳排放目标和具体技术路径。

二、近零碳排放区定义及对象确定

(一)近零碳排放区定义

通过前述国内外文献及实际案例调研,认为近零碳排放区定义如下:在一定尺度的地理范围内或者明确的组织运营边界内,通过减源、增汇或者贡献零碳能源等途径,实现净碳排放总量不断减少且趋于零的目标,且其减少碳排放的模式可复制、可推广的典型区域。特别需要说明的是,对于构成要素单一、排放源类型单一的可再生能源富集区、碳汇密集区等,不宜作为近零碳排放示范区建设的遴选对象。

(二)近零碳排放区实施对象选取过程

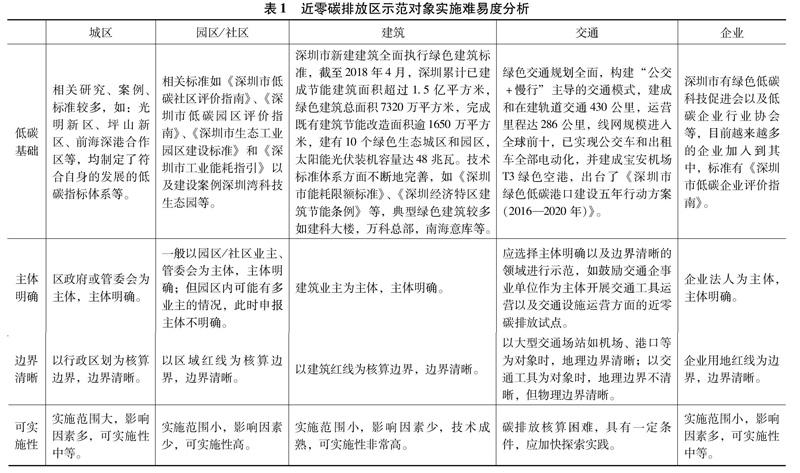

由于各个实施对象的实施难易程度、投资额等均不同,为了保证深圳市近零碳排放区示范工程建设工作可顺利推进,需进一步对各个实施对象进行深入分析,主要在其发展现状的基础上对其低碳基础、实施主体、碳排放计算边界以及可实施性上进行调研,综合评价各个实施对象。深圳市近零碳排放区实施对象选取时应符合以下原则:①较好的低碳基础;②实施主体明确;③实施对象边界清晰;④具有较好的可实施性。表1所示为各个实施对象深入分析的内容。

(三)近零碳排放区实施对象确定

对于深圳市近零碳排放区示范工程的挑选及实施,考虑到较大的区域尺度更加符合“区”的概念。因此,为促使近零碳排放区能够在较大地域尺度上进行综合集成的示范,深圳市近零碳排放区示范工程应以社区、园区、城区为主要实施对象,将建筑、企业、交通作为区域中的主要要素,突出深圳特色,强调统筹协调。

三、示范工程建设内涵、计算边界与目标

(一)近零碳排放城区

近零碳排放城区的内涵:在以低碳经济为发展模式和方向、居民以低碳生活为理念和行为特征、政府公务管理层以低碳社会为建设目标和蓝图的基础上,利用各种低碳技术、方法和手段,降低城区总体的碳排放量,实现近零碳排放的城区。

近零碳排放城区碳排放计算边界:以各级行政主管部门所管辖的范围为物理边界,碳排放源主要包括其内部的建筑、产业、交通、市政路灯等能源活动以及废弃物处理等产生的碳排放,同时考虑区域内植物碳汇的减碳作用。

近零碳排放城区按照不同领域来分别制定近零碳排放的建设目标:

①城区碳排放水平:2020年万元GDP碳排放≤0.3t CO2/万元,人均碳排放量≤4t CO2/人;2025年万元GDP碳排放≤0.25t CO2/万元,人均碳排放量≤3.5t CO2/人;2030年万元GDP碳排放≤0.2t CO2/万元,人均碳排放量≤3tCO2/人;

②能源结构:城区内应建设或购置清洁能源发电项目,供应区域内20%的总耗电量;电力系统碳排放因子≤0.4605×10-3tCO2/kWh;

③城区内建筑:按照近零碳排放建筑三个情景的建筑标准来执行(见表2),要求城区内近零碳建筑面积占比不低于城区总建筑面积的4%,超低碳建筑面积占比不低于城区总建筑面积的6%,低碳建筑面积占比不低于城区总建筑面积的10%;

④城区内工业:区域内执行近零碳排放园区标准的产业及园区个数比例≥20%;

⑤交通系统:公共交通占机动出行比例≥80%;区域内公交车、出租车实行100%电动化;

⑥市政路灯:要求新能源路灯数量比例≥50%;

⑦废弃物处理设施:垃圾分类回收率达到100%;人居垃圾日常量≤0.80kg;垃圾焚烧发电处理率≥80%;

⑧碳汇:城区绿地率≥50%。

(二)近零碳排放社区

近零碳排放社区的内涵:满足社区居民正常生产、生活需求前提下,利用各种低碳技术、方法和手段,最大限度降低碳排放量,实现近零碳排放的社区。

近零碳排放社区碳排放计算边界:以社区居民委员会、开发商或者物业公司所管辖的范围为物理边界,碳排放源主要包括其内部的建筑、路灯等能源活动以及日常生活所产生的废水、生活垃圾处理等产生的碳排放,同时考虑区域内植物碳汇的减碳作用。

近零碳排放社区按照不同领域来分别制定近零碳排放的建设目标:

①社区碳排放水平:2020年社区人均碳排放量≤2吨CO2/(人.年),2025年区人均碳排放量≤1.5吨CO2/(人.年),2030年社区人均碳排放量≤1吨CO2/(人.年),其中社区人口包括居住人口与工作人口;

②建筑:按照近零碳排放建筑三个情景的建筑标准来执行,要求社区内近零碳建筑面积占比不低于社区总建筑面积的4%,超低碳建筑面积占比不低于社区总建筑面积的6%,低碳建筑面积占比不低于社区总建筑面积的10%;

③市政路灯:新能源路灯数量比例≥50%;

④废水:人均用水量≤120L/人·日;

⑤生活垃圾:人均垃圾日处理量≤0.80kg,垃圾分类收集率达到100%;

⑥碳汇:社区内林地、草地的占地比例之和≥40%。

(三)近零碳排放园区

近零碳排放園区的内涵:基于当前生产工艺水平与低碳技术发展水平,在保证工业企业正常生产经营活动的前提下,通过综合利用各种低碳技术、方法和手段,将园区产品生产碳排放量控制在尽可能低的水平,实现产品生产近零碳排放的工业园区。

近零碳排放园区碳排放计算边界:园区管理委员会、经济开发区管理委员会、物业管理单位等所管辖的范围为物理边界范围内活动产生碳排放,包括生产区以及生产配套区。其中,生产区建筑类型主要为生产厂房,主要碳排放源包括厂房内空调系统、照明系统、空气压缩机、电梯、水泵等通用设备设施,生产工艺设备设施(注:工业废水、工业废气等处理设施设备纳入生产工艺设备设施范畴)以及交通车辆(注:交通车辆仅针对工业园区内生产工艺过程交通产生的碳排放,如叉车、起动机等,其他交通碳排放不考虑)。生产配套区建筑主要包括行政办公、宿舍与食堂等办公与生活服务性建筑,根据建筑类型,主要碳排放源包括空调、照明、插座设备、动力以及炊事等设备。同时考虑区域内植物碳汇的减碳作用。

近零碳排放园区按照生产区与生产配套区特点,建设目标如下:

①生产区:单位产值(产品)碳排放量在当前水平基础上下降30%;

②生产配套区:配套建筑全部达到近零碳排放建筑示范建设标准;

③单位工业增加值综合能耗≤0.09吨标煤/万元。

四、示范工程建设技术路径

实现近零碳排放城区示范工程建设的主要技术途径包括:

①能源结构优化:可再生能源利用技术、分布式能源技术、先进储能技术、智能电网技术等;

②建筑减排:应用被动式及主动式相结合的技术,如自然通风、自然采光、提高建筑围护结构性能以及采用高效的照明、空调设备等;充分利用太阳能等可再生能源替代市政电力,在建筑物的屋顶及立面等有条件的区域利用光伏发电、太阳能热水等;

③产业/企业减排:建立城区清洁产业清单、建立企业个人碳账户、工艺设备碳减排等;

④交通减排:建设慢行系统网络;大力发展轨道交通、公共交通以及BRT、提高新能源汽车比例、建设智能交通运输管理系统等;

⑤路灯减排:所有照明光源使用LED灯,并提高新能源路灯应用比例;

⑥废弃物处理减排:使用节水器具,加强节水宣传,并充分利用雨水和中水回收、处理、再利用;垃圾分类回收,垃圾焚烧发电技术、有机垃圾厌氧发酵技术、沼气发电技术;增加公众低碳生活意识,减少衣食浪费等;

⑦碳汇:提高城区绿地率,鼓励建设街边公园,优化植物群落,鼓励种植乔木,增加林地面积;

⑧碳捕集:实施碳捕集、利用和封存减排技术;

⑨碳中和:通过购买CCER(中国核证自愿减排量)、购买林业碳汇、广东省碳普惠制核证减排量等,抵消项目碳排放。

五、示范工程建设政策支撑体系

(一)强化组织领导

政府应将近零碳排放区示范工程建设与当地经济社会发展结合起来,通过项目带动形成绿色低碳新增长点、新动能,实现控制碳排放与经济发展的双赢,为实现经济高质量发展提供有力支撑,进而消除对开展近零碳排放区示范工程建设的疑虑。

政府应成立近零碳排放区示范工程建设工作推进小组。领导小组下设办公室,负责组织推动示范工程申报、建设工作的开展,定期对示范工程进行检查,推动各项任务全面落实;并加强与生态环境部气候司、省发改委等部门沟通协调,落实相关政策。其他各相关部门紧密配合,主动服务。

(二)建立监督考核机制

1.各部门平时应加强定期监督与检查。各部门要高度重视近零碳排放区示范工程推广工作,按照职责分工,部门主要负责人作为责任人,狠抓落实,强力推进;示范单位按指定具体的示范工程建设方案,落实示范项目,并定期将工作进度完成情况进行汇报。市发改委、财委对政府补贴资金的使用全程监督,对未按规定履行职责或工作不力的,责令整改并追责,同时积极发挥新闻舆论的监督作用。

2.建立健全考核机制。应要求近零碳排放区示范单位加强碳排放统计监测能力建设,为近零碳排放区示范工程建设评价考核提供数据支撑;以项目申请报告承诺的建设目标为考核目标,逐一客观公正考核,并设立考核不合格与超额完成目标的奖惩机制。

(三)加强资金支持与容积率奖励

1.统筹使用财政资金。深圳市在多个低碳领域有财政支持政策,如《深圳市循环经济与节能减排专项资金》、《深圳市节能环保产业发展专项资金》、《深圳市新能源产业发展专项资金》、《深圳市建筑节能发展资金》等,未来可结合深圳市实际发展需要,将这些奖励资金统筹管理,协同使用支持城市的低碳发展建设工作。通过统筹使用财政资金,对近零碳排放区示范工程加大资金扶持力度。

2.设立近零碳排放区示范工程建设专项资金。深圳市设立市级近零碳排放区示范工程建设专项资金,并将其纳入相关专项资金管理办法,专项用于近零碳排放区示范工程建设工作,主要包括无偿资助及补贴、贷款贴息等。专项资金由市发改委协同市财政委统一管理,项目补贴资金采取专用账户、封闭管理方式。市财委将补贴资金拨付至项目建设单位在指定银行开立的监管账户,专款专用,资金使用超出规定范围或改变资金用途的,市财委可授权监管银行拒绝支付。

(1)无偿资助及补贴:按创建任务中各实施对象的补贴资金额度发放(见表3)。

(2)贷款贴息标准:对近零碳排放区示范工程项目建设期内的实际贷款,给予3个百分点的贷款利率贴息,单个项目贴息累积金额不超过500万元,可与无偿资助及补贴共享。

3.示范工程容积率奖励措施。城区、园区以及社区类示范工程可奖励核定容积率的30%。

(四)拓展投融资渠道

深圳市应拓宽融资渠道,鼓励社会资金、信贷资金、民间资本投资近零碳排放区建设,促进投资主体的多元化;在城市基础设施、公共服务设施等建设投资领域,创新政府与社会资本合作(PPP)的各种途径;同时,积极争取国家、省、市对应对近零碳排放区建设工作的支持。

各类金融机构对符合条件的近零碳排放区示范工程,要积极开展绿色信贷业务,开发绿色信贷管理系统,开辟绿色信贷快速审批通道,配套绿色信贷专项规模绿色通道,加大信贷支持力度,提升金融服务水平,推动近零碳技术产品综合集成应用;同时,鼓励符合条件的近零碳排放区中的企业或各类主体通过发行各类债券融资,积极拓宽融资渠道。

(五)强化技术支撑

1.组建专家库,加强近零碳排放区相关标准、政策、发展规划研究。加强与高校、研究机构、行业协会等智库机构的密切合作,组建近零碳排放技术专家库,根据发展需要增补专家入库,联合利益相关方,开展《深圳市近零碳排放区示范工程指标体系及碳排放核算体系》、《近零碳排放区示范工程建设指南》、《近零碳排放区示范工程碳排放监测系统技术标准》等标准研究与近零碳排放区的政策、发展规划研究,尤其注重培养近零碳排放区示范工程实施主体的数据获取与处理能力。

根据深圳市不同地区能源消费结构与碳排放特点,在综合考虑经济发展水平、能源消费、产业结构以及碳排放等指标的基础上,将区域碳排放总量是否达峰,产业、建筑、交通、生活等重点排放领域近零碳排放技术示范应用情况,以及源汇相抵后净碳排放是否接近于零作为核心评价指标,从而制定具有可操作性的近零碳排放示范区评价标准与建设指南。

2.鼓励扶持近零碳企业开展技术创新。将近零碳示范区建设纳入我市重点创新工程,以可再生能源应用技术、清洁能源应用技术、研发高效节能产品等为重点,提高能源利用效率,降低能源消耗,控制碳排放,加快近零碳技术创新,抢占行业制高点。对符合近零碳排放标准的新材料、新技术、新产品的研发、生产和设计单位,优先认定为高新技术企业,享受高新技术企业相关优惠政策。

(六)加大宣传引导

依托近零碳排放区示范工程项目打造低碳发展公众教育宣传平台,深入开展多层次、多样化的宣传活动,如举办低碳主题系列展览、近零碳技术发展论坛、城市间近零碳示范工程研讨与交流会、出版近零碳排放区示范工程专业书籍,邀请国内外著名低碳企业参展,提供合作交流平台,促进深圳市绿色低碳产业发展,科普应对气候变化相关知识,展示国家重点推广的低碳技术,宣传近年来近零碳排放区绿色低碳发展成果。并加强与美国、欧洲、中国香港等先进国家和地区在近零碳政策与技术方面的交流,借鉴吸收国际先进经验和技术。

对近零碳排放区示范工程的定义、对象、内涵、计算边界、目标、建设路径与政策支撑进行思考,提出了基于城区、社区和园区三大对象的示范工程建设支撑体系。近零碳排放区示范工程是一项重大课题,不仅仅停留在研究上,更应该尽快开展实践工作,为实现更高层次“零碳”发展目标探索路径、创新示范和积累经验。

参考文献:

[1]魏丹青.从“低碳”到“零碳”[J].浙江经济,2017(10):44.

[2]李艷梅,孙丽云,庄贵阳.近零碳排放示范区的内涵及建设路径分析[J].企业经济,2017(10):21-25.

[3]吴智泉,唐宏芬,冯强.近零碳排放区示范工程理论研究[J].中国科技论坛,2018(9):148-155.

[4]陕发改气候〔2016〕1691号.陕西省发展和改革委员会关于组织开展近零碳排放区示范工程试点的通知[EB/OL].http://www.sndrc.gov.cn/newstyle/pub_newsshow.asp?id=1024731&chid=100073.

[5]粤发改气候函〔2017〕50号.广东省发展改革委关于印发《广东省近零碳排放区示范工程实施方案》的通知[EB/OL].http://www.gzns.gov.cn/xxgk/ns02/201701/t20170126_339211.htm.

[6]粤发改气候函〔2018〕3055号.广东省发展改革委关于启动广东省近零碳排放区示范工程试点项目建设的通知[EB/OL].http://www.shantou.gov.cn/stdp/1500/201807/c6a625f308f94b3cadc8ced89cb64588.shtml.

[7]浙发改资环〔2017〕939号.关于开展第二批低碳试点工作的通知[EB/OL].http://www.zjdpc.gov.cn/art/2018/2/5/art_8_1739917.html.

〔本文系国家重点研发计划资助项目(项目编号:2018YFC0704900)与能源基金会资金项目“深圳市近零碳排放区示范工程建设支撑体系研究与示范”(赠款号:G-1711-27060)阶段性成果〕

〔鄢涛(通讯作者)、郑剑娇、辛志宇、刘雄伟,深圳市建筑科学研究院股份有限公司〕