“野性思维”视域下《山海经》神话的双重结构

2019-10-08江荻

江荻

摘 要:法国人类学家列维-斯特劳斯在吸纳结构主义语言学思想基础上提出以“野性思维”解读西方神话,即为神话建立双重结构以挖掘其深刻内涵,从而为现代西方神话研究开辟了新时代。《山海经》是对我国神话记载最为丰富的志怪古籍。试以“鲧禹治水”为例,采用结构主义文本分析法为《山海经》神话建立共时性与历时性双重结构,由此论证列维-斯特劳斯“野性思维”对中国神话研究的可行性,并进一步揭示中国神话的深层意义。

关键词:列维-斯特劳斯;野性思维;神话双重结构;山海经

中图分类号: I207.7文献标志码: A 文章编号:1672-0539(2019)04-0069-05

一、“从碎片中建立新世界”

“如果说,神话的内容是完全随机的,那么五湖四海的神话为什么如此相似呢?”[1]222半个多世纪以前,结构主义人类学创始者、“结构主义之父”列维-斯特劳斯“异想天开”的一问,在西方神话研究史中画下了浓墨重彩的一笔,同时也为现代西方神话研究开辟了一个新时代。

在列维-斯特劳斯之前,西方传统神话研究模式将神话放置于历时性轨道上,多针对其文学性、“神性”、产生条件、发展历程等方面进行研究。而列维-斯特劳斯在吸纳了索绪尔结构主义语言学思想后,提出了一种将神话“从内打破”的研究方法:在保留对神话历时性特征关注的同时,以结构主义的分析方法对神话进行共时性研究,从而为神话建立起“历时性-共时性”的双重结构。神话在历时性和共时性轨道上均具有意义,且其双重结构的建立意在打破对神话表层阅读、在历时性与共时性交错的“第三层面”上挖掘神话的深刻含义,这一理论从根本上革新了人们阅读、理解和研究神话的视角,“好像神话世界被建立起来就是为了再被打碎,以便从碎片中建立新世界”[1]220。

然而,值得注意的是,列维-斯特劳斯的神话双重结构理论是否真的能够为“五湖四海的神话”建立“新世界”尚存疑问。原因在于,该理论以四卷《神话学》中收集的美洲印第安土著神话和欧洲古典神话为蓝本,至少在其理论构建过程中,仅对西方神话做出了考量,而未将东方特别是中国庞大的神话体系纳入分析。再观当下学界,对于神话双重结构理论的讨论也仅集中于对其理论意义的评介,鲜有研究在该理论视角下对中国古代神话进行结构主义的文本分析。因此,当前在以列维-斯特劳斯的“野性思维”视角探析中国古代神话的双重结构这一方向上尚存很大研究空间。

中国古代神话是卷帙浩繁的中华文明中一块奇丽绚烂的瑰宝。对中国上古神话记叙最早、最详实的古籍是被称为“天下奇书”的志怪古书《山海经》,其内容包罗万象,除神话记载外,还涉及宗教、历史、哲学、天文、地理、医药、动植物、民族学、地质学、海洋学等多种领域。鲁迅在《中国小说史略》中曾奉《山海经》为神话古籍的典范,“中国之神话与传说,今尚无集录为专书者,仅散见于古籍,而《山海经》中特多”[2]9。美国学者托马斯·迈克尔在对安妮·比勒尔《山海经》英译本的书评[3]678-680中也称,《山海经》为其后的所有中国神话提供了启迪。纵观《山海经》研究现状,陈连山指出:“鲁迅、茅盾等人把进化的历史观念和文学史发展模式引入《山海经》研究领域,……奠定了现代《山海经》神话研究的基本格局。”[4]193可见若以结构主义文本分析方法为《山海经》神话建立起双重结构,从而探析其深刻内涵,也不失为一种突破传统格局的创新性尝试。

“鲧禹治水”是我国脍炙人口的洪水神话,司水之神鲧、禹之言行在《史记》《庄子》《吕氏春秋》等古籍中均有记载,但以《山海经》中的记叙最为完备。本文试以《山海经》神话“鲧禹治水”为例,以斯特劳斯的“野性思维”为理论指导,采用结构主义文本分析方法探析《山海经》神话的双重结构,以论证列维-斯特劳斯神话双重结构理论对中国神话研究的可行性,并求通过对该神话的解读挖掘中国古代神话的深刻内涵。

二、结构主义者的“神话午宴”

20世纪60年代,一幅名为《结构主义者的午宴》的谐趣漫画曾颇受关注:列维-斯特劳斯、罗兰·巴尔特、米歇尔·福柯以及雅克·德里达身着奇异的原始服饰环坐在树荫下,仿佛正在享受“忧郁的热带”。画中的结构主义者——列维-斯特劳特曾提出一个大胆的假设:世界各民族纷繁复杂的神话系统背后,存在一定的规律和不变的结构。1955年,斯特劳斯在发表的论文《神话的结构研究》中,以神话兼具語言与言语、共时性与历时性双重结构的理论观点验证了自己的猜想。

(一)神话的双重结构

在结构主义语言学核心概念——“系统”的影响之下,列维-斯特劳斯提出,神话具有双重结构的性质,即语言与言语、共时性与历时性的统一。

在斯特劳斯看来,如果人们想要理清神话思维的脉络,首先“必须能够证明它既存在在语言中,又超越了语言”[1]223。远古时期文字与科学知识的缺乏,使得各民族将对自然力量的崇拜加之以想象,主要通过口头叙述代代相传。因此某一民族的神话既包含了该民族特质的“语言”,也源自民间口头创作、具有交际功能的“言语”。神话兼具在时间领域上可逆的“语言”特征和不可逆的“言语”特征,这本是两种相互矛盾的属性,但斯特劳斯认为,神话的特性“可以用一个时间系统获得说明,这个系统结合了另外两个系统的属性”[1]223。因此神话便拥有了加诸于语言与言语之上的双重结构,且“在第三个层面上又表现出同样的绝对客体的特点”。神话将语言的共时性与言语的历时性结合起来,形成了独立的第三时间系统,这表明:神话既是来自西方“大洪水”时期或东方“混沌”时期的一段不可更改的上古历史,又具有在漫长的未来时间里持续产生影响的能力。神话的双重结构是结构主义语言学中“系统”概念在神话学中的变体,它为列维-斯特劳斯进一步采用结构主义方法对神话进行分析建立了基本的框架。

(二)神话素

神话素是结构主义神话学所特有的一个创造性概念,列维-斯特劳斯将它解释为“纯属神话的部分”,又称其为“大构成单位”。结构主义语言学中,音素是构成语音的最小单位、词素则是语音和语义的最小结合体;相似地,在结构主义神话学中,神话素则是构成神话的最小单位。但必须强调的是,列维-斯特劳斯认为神话素同语素、音素等概念不可一概而论,其独特性在于“只能在一个更高的层面上找到,否则神话就跟其他任何话语没有区别了”[1]225,因此他主张应当在“语句”这一“更高的层面上”寻找神话素。斯特劳斯在《神话的结构研究》中对希腊神话俄狄浦斯王进行结构主义文本分析时,即将“俄狄浦斯弑其父拉伊奧斯”“俄狄浦斯杀死斯芬克斯”等情节列为神话素,以将其置于神话双重结构提供的框架中探究神话的深层含义。

还需阐明的是,“如果说神话有某种意义的话,那么这种意义不会是那种进入组合的孤立成分,它只能存在于这些成分的组合方式当中”[1]225。可见,神话素本身不具有意义,只有当它处在结构主义强调的“关系”之中的时候,才能通过组合的方式发生意义。

(三)关系束

“我们认为真正构成神话的成分并不是一些孤立的关系,而是一些关系束,构成成分只能以这种关系束的组合方式才能获得表意功能。”[1]226如结构主义语言学认为,构成语言的各单位只有在同时被放置在语言这个整体中的时候才有价值和意义,神话素也只有在形成关系束时,才能发挥其作用,否则只能是机械的神话碎片。

所谓关系束,是在历时性发展过程中,反复出现的性质上具有相似性或同类性的一组关系。列维-斯特劳斯将神话比作管弦乐谱以对关系束做出解释,“一首管弦乐乐曲要有意义,就必须沿着一条中心线历时地去读,即一页接着一页,从左到右,又沿着一条中心线共时地去读,那么所有写在竖行里的音符便组成一个大构单元,即一个关系束。”[1]227假设我们以A、B、C、D等符号代替这些音符,则一节乐谱可以表现为如下一列符号:

A B D G H B C D F H A E G

想要演奏这节乐曲,演奏家势必要将上述符号从左至右历时性地去演奏。而在列维-斯特劳斯的结构主义视域下,将这些音符放置在前文所述的“第三系统”中,它们在横向上形成历时性阅读,在纵向上便构成了具有相同或相似性质的关系束,如表1所示,通过这样的重新排列,每一列都包含属于同一束的几个关系。

相似地,人们对一则神话会按照历时性顺序(即从左至右、从上至下)完成阅读或讲述的过程,但若想要探究神话的意义,则必须首先将神话拆分为神话素,将其置于如上相似的双重结构框架中,再通过共时性的关系束对神话进行解读。

神话的双重结构为结构主义神话学研究提供了“骨架”,神话素与关系束则是骨架上的“血肉”。神话双重结构理论的提出为西方神话的结构主义研究开辟了先河,但在以中国神话为文本的研究上暂属空白,本文将试以《山海经》神话“鲧禹治水”为例,为中国古代神话建立双重结构,从而填补这一空白。

三、“野性思维”下《山海经》神话“鲧禹治水”的双重结构

《山海经》最早由晋人郭璞所释注,著书者已不可考,但据史料推断约成书于战国中后期至汉代初中期,是我国原始社会人民想象与智慧的结晶,也是中华民族童年时期世界观最本质的留存,“断非一句想象、神话所能概括”[5]1。陈连山认为,任何以原始文化为研究对象的学术活动,尤其是神话学,都必须对所谓“原始人”的思维特征与思维过程有所了解[6]2,这一观点与列维-斯特劳斯对“野性思维”的关注不谋而合。

战国诗人屈原曾在其长诗《天问》中发出“鸱龟曳衔,鲧何听焉?”“顺欲成功,帝何刑焉?”等疑问,并以“纂就前绪,遂成考功”评价了鲧禹治水的德行;《诗经》也曾赞到:“洪水茫茫,禹敷下土方。”鲧、禹治水为《山海经·海内经》所记:“洪水滔天,鲧窃帝之息壤以堙洪水,不待帝命。帝令祝融杀鲧于羽郊。鲧复生禹,帝乃命禹卒布土以定九州。”

(一)“鲧禹治水”的神话素及关系束

在对“鲧禹治水”进行结构主义文本分析之前,我们先将《山海经·海内经》所记文言神话稍作语内翻译:

甲骨文中“昔”字为“”,水波在上太阳在下,作洪水滔天、浸山灭陵之景,概为上古大洪水的印证。人间祈求天帝斥逐洪水,天帝无为。黄帝之孙鲧违天帝之命,窃取宝物“息壤”以埋堵之法治水。传说息壤是一种能生长不息的神土,鲧将神土置于地上,神土即长,洪水遂退。天帝知道鲧窃取宝物造福人间后,命火神祝融将鲧杀死在羽山,洪水再来。鲧于羽山尸身未腐,肚腹裂开,遂生下禹。天帝又命禹完成治水的工程,并划定九州。禹最终完成了鲧的遗愿。

假如我们的任务在于对神话进行复述,则行文至此已可以有一份合格的答卷;但当我们试图“解释”神话时,就必须在历时性轨道上将神话拆分为神话素,再将其进行排列组合,以将其置于双重结构框架中进行意义层面的深度挖掘。据前文所述,从神话中分离出作为神话基本构成单位的神话素,“应当在语句的层面上寻找它们”,并应“同时利用作为任何形式的结构分析的基础的几个原则当作指导”,即解释的简洁性、解决办法的完整性、利用片段复原整体的可能性,以及根据当前数据推断其后发展的可能性。由此可见,作为“大构成单位”的神话素至少应具备以下特征:语句精简,能作为独立叙事出现,通过整合可以形成完整的神话,且各神话素能“反映事件间的接续情况”。

通过对神话素进行“准入条件”限制,结合对神话“鲧禹治水”情节的梳理,不难发现该神话在历时性方向上可以被分解为以下几个“大构成单位”:(1)洪水来时,人间向天帝祈求;(2)天帝无为;(3)鲧违天帝之命窃取息壤;(4)鲧以息壤治水;(5)天帝下令杀鲧于羽山;(6)洪水再来;(7)鲧复生禹;(8)天帝命禹治水、划九州;(9)禹完成鲧的遗愿。

前文提到,列维-斯特劳斯以乐谱为喻对关系束的概念进行了阐释,可以推知,神话的阅读与乐谱的阅读在历时性和共时性上都具有本质上的相似性。这种相似性在于,“有些相同的音符每隔一段就重新出现,不是原封不动地再现,就是部分地重复;还有一些调式虽然相隔甚远,却显示出相似性”[1]227。以此类推,由神话中的关系束即为在内容或含义上具有相似性或同类性的神话素的聚合。

再观“鲧禹治水”分离出的9个神话素,按上述定义可将其分为四组关系束:(1)、(6)均在内容上包括洪水的去或来,且人类在这一过程中不具有能动作用;(4)、(9)则表示有人类之外的角色(鲧或禹)发挥能动作用击退洪水;(3)、(7)表示鲧在生前或死后均有违抗天帝意愿的行为;(2)、(5)、(8)则表示天帝可按自身意愿行事。

综上,《山海经》神话“鲧禹治水”在历时性方向上可划分为9个基本构成单位,即神话素;在共时性方向上可形成各具内部同质性的四组关系束。将这些神话双重结构理论中的“血肉”在其对应的“骨架”上依次排列,即可通过“第三时间系统”的建构对神话的深层意义进行解读。

(二) “鲧禹治水”的双重结构解读

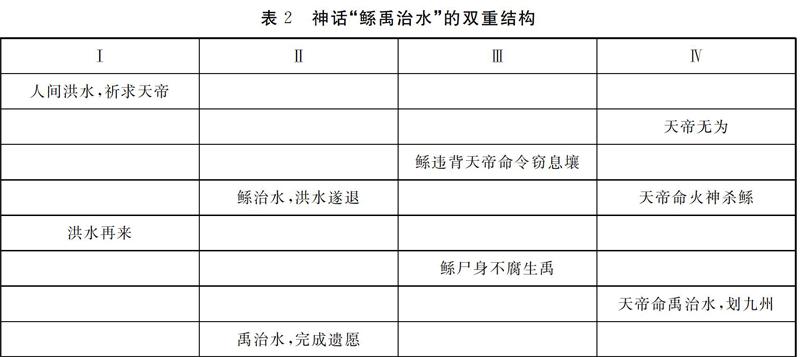

将神话“鲧禹治水”的神话素与关系束放置在神话双重结构框架中,结果见表2 。

可以见到,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ栏中的神话素在竖向上分别形成了四个关系束,对该神话进行共时性解读可以发现:第Ⅰ栏的共性为“自然征服人类”,第Ⅱ栏的共性为“人类与自然抗争”,二者形成对立关系;第Ⅲ栏的共性为“被统治阶级抗争统治阶级”,第Ⅳ栏的共性为“统治阶级专制被统治阶级”,二者同样形成对立关系,神话的意义正是产生在这样的两相对立中。

第Ⅰ栏与第Ⅱ栏的对立揭示了中国古代神话的一个主题,即“人类与自然搏斗”。原始社会中阶级尚未产生,无从谈起剥削。生产力的低下使人类无力与雷雨、风暴、洪水等重灾相抗,且因自然科学知识的缺乏,常以神灵之说解释今时习以为常的自然现象,在心理上也存在不敢与神明抗争的怯懦之意。因此与自然搏斗即成为了原始社会一个经久不衰的主题,而这一主题也在神话传说中有所反映。然而这些描述并非原始农耕生活的真实写照,既然人类不敢与自然相斗,则必然会有一些具有“神性”,如神明血缘、法宝、神力等的英雄或神明形象来扭转乾坤,这也正是神话之所以为神话所在。“为了战胜这些困难,他们一再用激情而振奋的调子唱出关于劳动和劳动英雄的颂歌”[7]14,在描述了人类与自然搏斗的同时,中国神话同时表达了对劳作以及对己之力征服自然、为人类谋生的劳动英雄形象的赞颂。

再观第Ⅲ栏与第Ⅳ栏,这两组关系束的对立实际上暗示了人类社会的发展历程:“帝”称的出现,表明了人类由原始社会到阶级社会的转变。中国在历史上曾长期遭受严酷的专制统治,下层阶级对于暴君逆施倒行的愤恨与反抗便通过想象为中国神话增添了新的主题。虽然人民无力惩罚统治者的暴行,但会有“反抗神的神”来替人民表达反抗的意愿。尽管在“鲧禹治水”的神话中,火神听命于帝不施善行、治水英雄鲧身死羽山,似是表现了对统治阶级的无能为力,但“鲧复生禹”实则是对劳动英雄形象之敢于抗争、勇于牺牲、舍己为民高尚精神的赞颂,且如愚公之“子子孙孙无穷尽也”一般,身先士卒、为人民谋取福祉的英雄也会“江山代有才人出”。

四、结语

“我们并不想说明人怎样思考神话,而是想说明神话怎样思考人,和思考人所不知道的事。”[8]18斯特劳斯的神话双重结构理论不仅为神话学领域开启了新的研究视角,也“跨出了人类学领域, 为整个人文科学的研究带来了方法与理论的启示”[9]35。本文的研究结果表明,以列维-斯特劳斯的神话双重结构理论剖析中国神话具有可行性,且为挖掘中国神话深层次意义提供了全新视角。目前虽尚有观点对神话双重结构理论提出质疑,如认为该理论一味强调神话的抽象结构、具有形式主义倾向[10]19,但该理论仍为中国神话研究提供了理论与实践上的可行路径。“论其自强不息的刚健,战天斗地的勇武,舍己为人的博大和知其不可而为之的坚韧,种种精神,实为中国古代神话特色,比之诸国,实有过之,并无有及。”[7]1观当下,十九大以来我国“文化自信”不断增强,以《山海经》等为代表的中国神话,作为中华文明宝藏瑰丽绚烂的一脉支流,应得到更多的重视与尊崇。以“东渐”而来的西方文学理论视角下对中国古籍进行重读,也将为“东学西传”、中华优秀传统文化“走出去”的伟大工程添砖加瓦。

参考文献:

[1]克洛德·列维-斯特劳斯.结构人类学[M]. 张祖建,译.北京:中国人民大学出版社,2009:220-229.

[2]鲁迅.中国小说史略[M].北京:北京大学出版社,2009:9.

[3]Thomas Michael.The Classic of Mountains and Seas of Anne Birrell[J].The Journal of Religion,2001,(4):678-680.

[4]陈连山.《山海经》学术史考论[M].北京:北京大学出版社,2012:193.

[5]孙见坤.山海经全本[M].北京:清华大学出版社,2017:1.

[6]陈连山.列维斯特劳斯的神话思维理论浅说[J].长江大学学报(社科版),2015,38(12):1-5.

[7]袁珂.中国神话传说[M].北京:北京联合出版公司,2015:14.

[8]埃德蒙·利奇.列维斯特劳斯[M]. 王庆仁,译.北京:生活·读书·新知三联书店,1985:18.

[9]苏艳.列维-斯特劳斯的结构主义神话学研究[J].湖北第二师范学院学报,2009,26(1):35-36.

[10]朱立元.神话的奥秘: 下意识结构——列维-斯特劳斯结构主义神话学[J].批评家,1986,(23):15-19.

Abstract:The Structural Theory of Mythology proposed by Levi-Strauss on the basis of structuralism linguistics has opened a new era for modern mythology researches. The Classic of Mountains and Seas is the very Chinese ancient classic that has the most complete record of Chinese mythologies. The present study endeavors to launch a structural analysis on the mythology “Gun and Yu Combating the Flood”, aiming to demonstrate the feasibility of the Structural Theory on Chinese mythologies, and to further reveal the underlying meaning of Chinese mythologies.

Key words: Levi-Strauss; structural theory of mythology; The Classic of Mountains and Seas

編辑:邹蕊