文体知识对诗歌学习活动设计的意义与价值

2019-10-08吕俐敏

吕俐敏

诗歌作为一种特殊的文体,其凝练、简洁、精粹的语言,整饬的形式,优美的声音,是学生语文学习中非常重要的一部分语言材料,既是传承中华传统文化的精华语料,又是提升学生审美能力的好素材。因此,《义务教育语文课程标准(2011年版)》对于诗文的学习有特殊要求,并且就像识字一样,做了专门的附录。这意味着语文教育专家们已经认识到这部分语料的特殊性,汉字和汉诗是只有汉民族的语言中才有的学习材料,这部分材料是汉民族通用语言学习的精华,是完成中华民族通用语言义务教育的人都应该熟练掌握并深刻理解的基本语料。

近期,我们做了一个面向小学一线语文教师的《关于诗歌教学理解的问卷》调研,针对诗歌文体知识及其应用,主要有两个问题,问题一:“您是否对诗词曲的体式有简单的了解(比如格律、平仄、粘对、词牌、曲牌等概念)?A.完全不了解,觉得很难,没有兴趣;B.不太了解,有了解的兴趣;C.很了解,进行过相关研究或诗词曲创作。”在回收的922份问卷中,选A的有45人,占比4.88%;选B的有785人,占比85.14%;选C的有92人,占比9.98%。问题二:“您认为诗词曲的体式与小学语文教学是否有联系?A.没有关系,属于冗余信息;B.可以适当渗透;C.是增强诗词曲审美能力的有效路径。”在回收的922份问卷中,选A的有29人,占比3.15%,选B的有514人,占比55.75%;选C的有379人,占比41.11%。调研的结果还是令人欣喜的,老师们对诗歌体式有了解的兴趣,并且有40%以上的人意识到了诗歌文体特征是增强诗词曲审美能力的有效路径,同时50%以上的老师认为在语文教学中可以适当渗透文体知识。但是,毕竟还有85%的老师不太了解诗歌文体。

本文将在普及诗歌文体知识的同时,探讨如何把诗词曲的文体特征转化为有效的教学活动。希望这样的探索在保证学生能够“得体”“得言”的同时,为小学语文诗歌教学开辟一些新的教学思路,而不仅仅是“解诗题一明作者一悟诗意一感诗情”这“四板斧”,在此基础上,为诗歌学习活动设计提供可借鉴可应用的语文知识。

一、格律,近体诗的基本特征

我们讨论的主要范围是近体诗,首先因为小学语文教材中的诗歌基本都是近体诗;其次,诗歌发展到近体诗,才有了鲜明的文体特征,这一文体特征才固化下来,成为后世诗人作诗都要依照的基本格式。

关于“格律”,很多老一辈的先生都讲过,王力先生的《诗词格律》,启功先生的《诗文声律论稿》,都是学习诗歌格律的入门书籍。启功先生说:“古典文学形式中,有一种规矩严格的诗歌,人称它为‘律诗。由于它完成在唐代,所以唐代人称它为‘近体诗或‘今体诗,后世也就沿称。”“所谓‘律,是指形式排偶与声调和谐的法则,也就是指整齐化和音乐化的规格,所以这种律又被称为‘格律。”“无论诗、词、曲、文,律化的条件都有两个方面:一是字句形式上的要求,一是声调搭配上的要求。”

从启功先生这段话可以看出近体诗格律的要点,从形式看就是字数、句数、声调的搭配。启功先生说,律诗的条件,还没见古代有人详细提过。但从历代著名作品看,约有四项:

(1)一句之中和句与句之间的平仄,都有特定的规格;

(2)平声韵脚,除有时首句人韵外,都是单句仄脚不入韵,双句平脚人韵;

(3)以每首八句为基本形式;

(4)全诗首尾两联(每二句为一联)对偶与否可以随意,中间各联必须对偶。

“绝句的‘绝是个数量观念,四句是一般诗篇起码的句数(特殊的有两句、三句的,《诗经》和古乐府中偶见之),所以称为绝句。”就是说,在绝句基础上重复一遍就是律诗,或者在律诗基础上去掉一半就是绝句。所以,绝句又叫截句。

格律的基本体式比较丰富,五言、七言,是一句的字数;律诗、绝句是整首的句数。两两搭配,就有了五言绝句、五言律诗,七言绝句、七言律诗。五言有A、B、C、D四种平仄搭配方式,七言也有四种平仄搭配方式。小学语文教材中的诗歌以七言绝句为主,间有五言绝句和词、曲等内容,但数量较少。因此,本文重点讨论七言绝句。以《泊船瓜洲》为例:

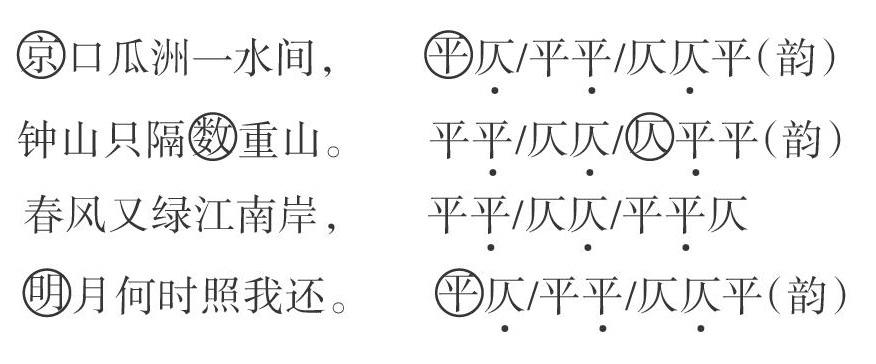

从这首诗可以看出来,平仄的规律是句间相对,联间相粘,隔行押韵,或者首句入韵,首句人韵的字一定是平声。“一三五不论,二四六分明”说的是句内字的平仄,诗歌中被“o”起来的字,就属于“一三五不论”的字。之所以这样,叶嘉莹先生讲得非常清楚:“中国格律诗在声调上注重平声字和仄声字的搭配,通过声调的交替变化形成诵读时的声音之美。”“一句诗如果所有的字都是平声或者都是仄声,读起来就很不好听,一定要平仄间隔才好听。”“五言中的第二个字是一个停顿的所在,第四个字是一个停顿的所在,第五个字则是整个一句的停頓所在。凡有停顿的地方,就是一个音节的节拍落下的地方。所以,除了结尾的那个字之外,这第二个字和第四个字是最重要的,在这几个字的地方一定不能够把声音的平仄搞错。”

以上,我们根据小学教材中诗歌编排的基本状况,对诗歌体式的重要特点作了梳理和介绍。教师如何根据这些体式特征,设计适宜的学习活动,把原来课堂上作为客观知识讲给学生的这些内容转化为提升学生诗词曲审美能力的有效载体呢?诗歌作为特殊的文体,进入教材,除了语言美之外,还有形式美和音乐美,如何设计有效的学习活动,保证全体学习过诗歌的学生达到一个基础水平?

二、基于诗歌体式的学习活动设计

对七言绝句的格律有了比较充分的了解之后,需要判断哪些知识可以为学习活动设计提供帮助,可以转化为指导学生读诗的知识。一个从小学毕业的学生,能够在美术馆或者博物馆见到一些诗配画的作品时,不管是否能读懂,起码应该能够作出基本的判断,是五言诗还是七言诗,判断的标准便是韵脚和字数,这是诗歌独特的体式能够带给我们的基本判断。另外,遇到一首诗歌,在作出基本体式判断之后,应该能够在诵读的时候知道音步、重音和扬抑,也就是哪个字应该是悠扬的,哪个字应该是短促下压的。在这样的标准下,不妨以小学教材中的诗歌为例,从“得体”“得言”两个方面来看诗歌体式知识指导下的学习活动设计。

1.利用格律特点设计“得体”的学习活动

格律是诗歌的共性特点,根据课程标准,一至六年级学生要学习75首诗歌,而这次统编本教材又扩大了诗歌学习的容量,“整个小学六个年级12册共选有古诗文129篇,平均每个年级20篇左右,占课文总数的30%左右”。通过这么多诗篇的学习,学生应该知道诗歌之所以能够成为诗歌,最重要的应该就是其体式特点。通过怎样的学习活动帮助学生‘‘得体”?仍以《泊船瓜洲》为例,可设计如下学习活动:

(1)请你根据之前的经验读诗,并画出停顿。

(2)教师出示下列内容:

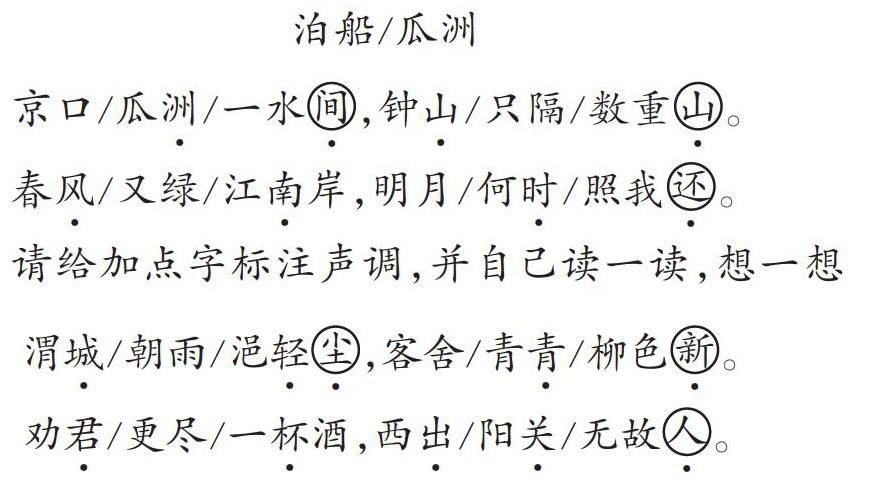

请给加点字标注声调,并自己读一读,想一想这些加了着重号的字,自己刚才是怎么读的。

请总结规律,这些加点字出现的位置在哪里?声调有什么特点?带圈的字有什么特点?

上述活动内容,斜线和押韵是教师日常经常教授的内容,学生一般没有什么问题。加点字的位置和着重号字的声调特点需要引导。在七言绝句2-2-3的节奏中,除了结尾的韵字之外,节拍的停顿分别落在第二、四、六个字上,要让学生留意到这个规律;此外,加点字都是平声字,平声包括阴平和阳平。平声字在诵读的时候要悠扬一些,而仄声字则要下压和短一些。而这声调的短与长又是谐于唇吻,跟人的正常读书说话是一致的。

在学生概括出这个规律后,一定要引导学生按照这个规律诵读,之后,不妨再给一首诗,比如《送元二使安西》:

如此反复训练后,可以再提供难度大的挑战,请学生根据上述规律,为下面这首诗句读,并说说这样做的理由。

黄粟留鸣桑葚关紫樱桃熟麦风凉朱轮昔愧无遗爱白首重来似故乡

学生能够用到字数、韵脚的规律来判断这是一首七言绝句,能够在韵脚处断句就好。难度还可以继续升级,那就是直接提供文人字画。在字画里,有对繁体字的识别,有对诗歌格律的识别,活动更加综合,难度更大,也更能够解决现实问题。

以上是诗歌的共性特点,这一背景知识能够为教师在学习活动设计中提供很好的帮助。并且通过这样的学习,几乎全部学生在小学毕业之后,面对一首呈现在博物馆和美术馆里的诗歌,能够轻松地断句,并通过诵读感受其中的意味。

2.利用对仗特点设计“得言”的学习活动

“对仗”这个术语源于“古代仪仗队两两相对”。在汉语中,这样的语言现象其实非常常见,比如龙腾虎跃、保家卫国、治国理政、四面八方、头重脚轻等词性相对,格式整齐的语言形式。对仗用在律诗中,其规则是:

(1)出句与对句的平仄相對立;

(2)出句的字和对句的字不能重复,起码同一位置上字不能重复。

律诗一般分为四联,首联和尾联可以对仗也可以不对仗,一般来说,颔联和颈联是对仗的。对仗又有工对和宽对之分。以上关于对仗的知识,针对小学教材选择的诗篇,基本讨论到这个层次就可以了。

在传统语文教学中,有一种非常好的经验,就是“属对”的训练。所谓“属对”就是对对子,是启蒙之后的必修课程。苏洵在《送石昌言使北引》一文中谈道:“吾后渐长,亦稍知读书,学句读、属对、声律,未成而废。”至1932年,清华大学入学考试的国文试题中还有属对:“孙行者”,求对句。试毕,高中者仅一人,所对为“胡适之”。出题者陈寅恪,高中者周祖谟。这些先生的流风遗韵在今人看来依然风雅。

关于“属对”的价值,张志公先生认为:“属对是一种实际的语音、语汇的训练和语法训练,同时包含修辞训练和逻辑训练的因素。可以说,是一种综合的语文基础训练。”

蔡元培先生对此也有论述:“对课与现在的造句法相近。大约由一字到四字,先生出上联,学生想出下联来。不但名词要对名词、静词要对静词、动词要对动词,而且每一种词里又要取其品性相近的。例如先生出一山字,是名词,就要用海字或水字来对他,因为都是地理的名词。又如出桃红二字,就要用柳绿或薇紫等词来对他;第一字都用植物的名词,第二字都用颜色的静词。别的可以类推。这一种工课,不但是作文的开始,也是作诗的基础。”

为了培养学生属对能力,前人编写了很多辅助的书,比如《笠翁对韵》《声律启蒙》,按照韵部编写,“包罗天文、地理、花木、鸟兽、人物、器物等的虚实应对。从单字对到双字对,三字对、五字对、七字对到十一字对,声韵协调,朗朗上口,从中得到语音、词汇、修辞的训练”。诵读这些韵书,不仅能够培养语感,获得属对的材料,而且可以掌握典故,为后来的作诗做准备。

这一内容随着学制改革,语文的单独设科,都湮没在历史的长河中。但是,在诗歌教学中,利用属对也就是诗歌的对仗进行教学,有时会收到不错的效果。在小学语文教材选的七言绝句中,杜甫的《绝句》、杨万里的《晓出净慈寺送林子方》里就有工整的对仗。这两首诗又都选在小学二年级下册教材中,既承担着诗歌诵读的任务,也承担着识字的任务。教师不妨设计如下学习活动,以《绝句》为例:

(1)准备28张字卡打乱顺序放入字卡袋中。

(2)上课开始,引导学生读诗歌,尽量做到背诵。

(3)请学生从卡袋中取出字卡,认字,同座位检查认字情况,并把字卡根据诗歌的顺序排列出来,读一读。

(4)玩对对子游戏,黄一白,翠一青,黄鹂一白鹭,翠柳一青天,两个一一行,呜一上,问问学生为什么这样对,引导其体会其中的颜色词、数量词、表示动作的词相对。感知对对子的基本规律。后两句亦如操作。

(5)排列一下这些词卡,比如:黄鹂鸣翠柳,白鹭上青天;鸣翠柳,上青天。以此来引导学生这样诵读:两个黄鹂呜翠柳,黄鹂呜翠柳,鸣翠柳;一行白鹭上青天,白鹭上青天,上青天。后两句亦如此法操作。

《晓出净慈寺送林子方》的后两句诗是严格对仗的句子,可以按照此法学习。同时还可以请学生打乱顺序排列:莲叶接天无穷碧,荷花映日别样红;无穷莲叶接天碧,别样荷花映日红;无穷碧莲叶接天,别样红荷花映日;莲叶无穷碧,荷花别样红……以此来体会汉语的语序变化之后,句法上无不通处,语义上差别也不大,当然,艺术性是有高低之分的。此外,如果是中高年级的学生,已经掌握了诗歌的平仄,那么就可以按照平仄来观照调整之后的内容是否合律。

用这样类似文字游戏的方式体会对仗,既是根据对仗的规律来设计学习活动,也是帮助学生体会诗歌对仗的规律。在“对”中把握汉语的基本特点和诗歌的特点。

三、作为“语文知识”的文体知识

语文课程知识长期缺乏确定的内容,这是语文学科独立设科以来被不断地诟病的一个重要原因。其最重要原因就是“语文课程的‘去知识化倾向”。倪文锦认为语文教育“最大的失,如果撇开政治因素不谈,恐怕要数时下语文教学的去知识化、技能化的倾向了”,“大家不赞成原有的语文课程原封不动地照搬语言学、修辞学、文学等知识,因为事实证明,照搬这些知识并不能有效地培养和发展学生的言语实践能力;但这并不意味着语文课程没有知识或不需要知识。从课程论的角度看,我们对语文知识既不应该也不可能回避,因为任何一门成熟的课程都不可能没有知识”。根据韩雪屏对我国百余年课程中文体知识和文学知识的梳理,关于诗歌的文体知识和文学知识在小学阶段涉及“吟咏、欣赏、想象”等内容。诗歌的文体知识在小学语文教学中的应用,并没有被关注到。

伴随着语文课程与教学研究的逐渐深化,語文教育工作者越来越深刻地认识到汉语文的民族性特点。周正逵先生认为“语文教学具有鲜明的民族特点,我国语文教学的传统源远流长,历史经验相当丰富”,无论是汉语文本身还是语文教学的传统,都具有极强的民族特色。最具有代表性的莫过于汉字和用汉字写成的形式整饬的汉诗,这是任何一个其他国家和民族都没有的独特内容。鉴于这样的认识,教材中诗歌的选篇数量不断增加,加之近年来媒体对诗歌学习的推波助澜,为诗歌进入学生的生活提供了极好的契机。如此大体量又密集的教学内容,如此好的教学契机与社会氛围,教师应该掌握怎样的教学知识,学生应该学习怎样的知识才能够进一步实现对诗歌的感知和理解,是亟待研究和解决的问题。

诗歌的文体作为一个封闭而固定的知识系统,如果全盘讲解给学生,无疑又会出现“原封不动”地搬给学生的问题,只有把知识教学与现实生活世界联结起来,转化为能够进行实践的知识,才能彰显知识的活力。在上述探讨中,我们也是力求用诗歌的格律知识保障学生基本诵读水平,并希望其能够根据文体规律研读古代诗歌作品;运用诗歌的对仗知识帮助学生提升对字词的感知能力,并在学习实践中有意玩一些属对的游戏,获得对汉语言文字特点的一手体验。实践证明,这些学习活动的开展确实能够激发学生的学习兴趣以及主动探究的愿望,让学生通过文体这个门径进入诗歌的学习中。

总之,文体知识为诗歌教学内容的确定提供依据,也为诗歌教学形式的丰富提供了学理的视角。教师可以利用诗歌的文体特点,设计巧妙的学习活动,让学生通过对文体知识的把握,获得诗歌解读的一条路径。