皖江城市带产业升级能力评价及升级路径研究

2019-10-08胡俊康

昂 昊 胡俊康

(安徽财经大学,安徽 蚌埠 233030)

一、引言

近年来国际形势变幻莫测,英国脱欧和美国的贸易战延缓了经济全球化,致使我国很多产业遭受到巨大的经济损失。同时,因为国内人力成本和土地使用成本等的不断上升,致使很多跨国公司和投资者开始将我国的企业、工厂关停,并将部分产业转移至东南亚等地区。以美国为首的西方发达强国也趁机使用大量产业优惠政策吸引企业、工厂前往其本土创办公司和建立工厂。国内外复杂的经济竞争环境使得我国产业发展具有显著的不确定性,如何应对产业结构调整及产业升级较慢等棘手的发展问题成为当下各领域研究的热题。

在2004年我国开启“中部崛起计划”中,为了促进以安徽等6省的中部经济区实现共同崛起,该计划提出加强中部区域产业建设因地制宜,突出表示对于原材料加工业要推动产业精化、深化,并大力支持区域制造业的升级,构建综合完善的交通运输物流网络,加强物流中心建设和完善市场体系。作为安徽省经济主体的皖江城市带是中部崛起战略中的重要实施领域,也是安徽省产业升级能力的重要支柱,然而,从现有发展状况来看,皖江城市带出现了自主创新不足、区域发展不均衡等发展困境,这表明皖江城市带虽然在近年来实现了经济的迅速增长,但是尚未突破当前产业升级的“瓶颈”,即域内产业发展出现高速度、低质量、升级慢等发展问题。本文将以此类问题为突破口,综合评述皖江城市带各地级市产业升级能力,在此基础上提出对于皖江城市带发展具有战略前瞻性的产业升级路径。

二、文献评述

“产业升级”在学界一直有着不同研究方向。Dieter Erns(1988)[1]在分析韩国电子产业的竞争策略时发现,电子产业决定产业升级能力和核心成分应该是由产品设计和研发能力组合而成,而不是单纯的依靠产品的多元化经营策略。这一个观点出现主要是因为那时韩国电子产业是一个从 “幼年”走向“成熟”的时代,如今韩国三星集团不仅依靠产品设计和研发能力,同时也依靠产品的多元化经营策略。Gereffi(1999)[2]在全球商品链的研究中通过对服装行业的全球贸易实证发现,产业升级可以帮助一个地区的产业实现从全球商品链低端范围向高端范围过渡。在近年来外国文献对产业升级的研究中,Chu W等(2018)[3]通过实证研究发现,企业规模和地区政府适量干预有助于产业技术的革新和产业升级。Loon M等(2018)[4]通过对高技术产业中的中小型企业研究中发现了,企业自身为了保持自身竞争优势,会主动进行技术创新,对区域产业新技术的积累有着积极作用,但是同时也发现对于中小企业来说技术创新这种情况需要更加高效的管理和商业模式。

国内对于产业升级问题研究,张辉(2004)[5]认为在全球分工的国际环境下,全球价值链有助于我国产业升级。而刘志彪等(2009)[6]认为我国实现产业升级不应该只依靠于发达国家的全球分工,应该构建自身完善的国内价值链体系。苏杭等(2017)[7]通过中观和微观的综合分析发现,我国产业升级依赖于产业要素(例如劳动力等)升级。赵玉林等(2018)[8]发现我国构建技术和制度协同创新可以有效帮助我国产业实现产业升级。

对于产业升级能力评价方面研究,学界研究主要集中在高技术产业的产业升级问题上。其中,赫连志巍等(2013)[9]和刘川等(2014)[10]通过对我国的高技术产业进行产业升级能力的评价针对性的提出了高技术产业升级路径和方式。孙汉杰等(2015)[11]通过对东北地区高技术产业与我国其他区域的数据对比,总结了东北地区高技术产业发展的问题和提出问题的解决。安忠瑾等(2016)[12]利用“OEM指数”针对不同制造业类型进行实证研究,并提出相应对策。

综合以上发现,当前产业升级能力评价对象主要集中于特定行业、特定区域,没有将区域产业发展研究作为主要的研究对象。同时,在过去研究中虽然使用不同的实证模型对于产业升级进行研究,但是大多数主要针对单独影响因素进行分析,忽略了因素是否会对产业产生系统性的影响。考虑到皖江城市带临近长三角地区,拥有雄厚的产业优势和要素资源[13],具有区域产业升级能力研究价值性。所以,本文采用突变级数法[14],意在对安徽省皖江城市带的各地市进行产业升级能力进行评估,并且针对评估情况提出具有实际意义的产业升级路径。

三、安徽省皖江城市带各地市产业升级能力评估

(一)产业升级能力指标的构建

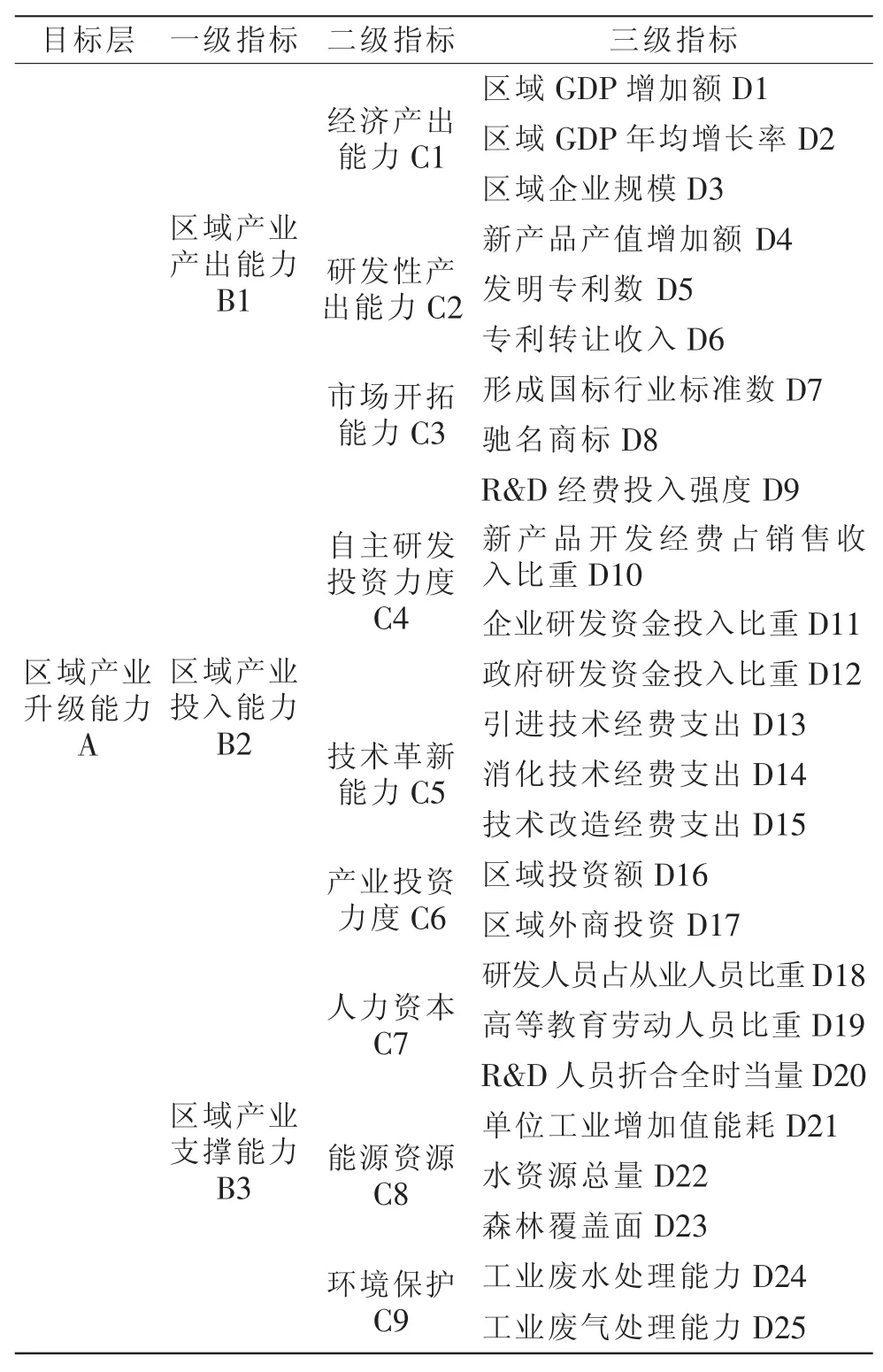

根据本文研究目的,将评价中指标进行多层次分解,采用树状作为主要层级结构,从目标层进行层层分解,其目的在于得到更加具体的指标,便与量化。区域产业升级能力评价指标体系(见表1)中包含了3个一级指标、9个二级指标、25个三级指标,主要从区域的产业产出能力、产业投入能力和区域支撑能力来衡量安徽省皖江城市带地市的产业升级能力。其中,产业产出能力主要是为了衡量在过去的一段时间内不同地市产业发展的主要绩效和实力,包括区域产出能力、研发性产出能力、市场开拓能力;产业投入能力是衡量各地市在产业升级投入方面的能力,包括自主研发投资力度、技术革新能力和产业投资力度;区域支撑能力是为了衡量各地市对于产业升级的支撑能力,包括人力资本、能源资源和环境保护。考虑到数据的可获得性和实效性,三级指标的时间点主要使用2017年,部分指标研究期间为2010年至2017年。在评价指标确定之后,依据各指标的重要性程度进行排序,将重要指标放在前面,次要指标排在后面,例如D1>D2。常见突变系统某状态变量的控制变量序数一般不会超过4,所以相应上级指标所对应的下级指标也不会超过4个。

表1 区域产业升级能力评价指标体系

(二)各层次突变类型和归一公式的应用

突变级数中主要有三类突变系统:尖点突变系统、燕尾突变系统及蝴蝶突变系统。

尖点突变系统一个指标仅可分解为2个子指标,模型和归一公式:

燕尾突变系统一个指标可被分解为3个子指标,模型和归一公式:

蝴蝶突变系统一个指标可分为4个子指标,模型和归一公式:

利用归一公式,对系统进行量化递归运算。对同一对象的各个下级指标,它们之间如果存在明显的相互关联作用,则称该对象的各个下级指标为 “互补”型,使用平均值法取值;如果各个下级指标之间不存在明显的相互关联作用,则称各个下级指标为“非互补”型,取值原则为“大中取小”;最后求出评价对象的总评价值。表1中,区域产业升级能力、区域的产业产出能力、产业投入能力、区域支撑能力(非互补)、区域产出能力、研发性产出能力、技术革新能力、人力资本和能源资源(非互补)是燕尾突变系统;市场开拓能力(非互补)、产业投资力度和环境保护是尖点突变系统;自主研发投资力度是蝴蝶突变系统。

(三)各地市产业升级能力评价

本次研究选择安徽省皖江城市带地市,包括合肥、芜湖、马鞍山、安庆、滁州、池州、铜陵、宣城、巢湖9个地级市全境以及六安市的金安区和舒城县。考虑到巢湖市已经不是地级市(归合肥市代管),以及六安市的金安区和舒城县部分数据不全,所以以肥、芜湖、马鞍山、安庆、滁州、池州、铜陵、宣城、六安9市数据作为评价标准,以这些地区的整体产业发展作为研究对象。数据来源《安徽省统计年鉴》(2018)。

(四)对原始数据去量纲化处理

由于评价体系内各指标在内容、量纲及量纲单位方面均有所不同,依据突变级数法综合评价的要求,在使用归一公式之前,应将各个控制变量的原始数据转化为[0,1]之间。利用以下公式对非标准化数据进行无量纲化处理:式中:i=1,2…25;j=1,2,…,16,从而计算指标标准值。

(五)产业升级能力评价

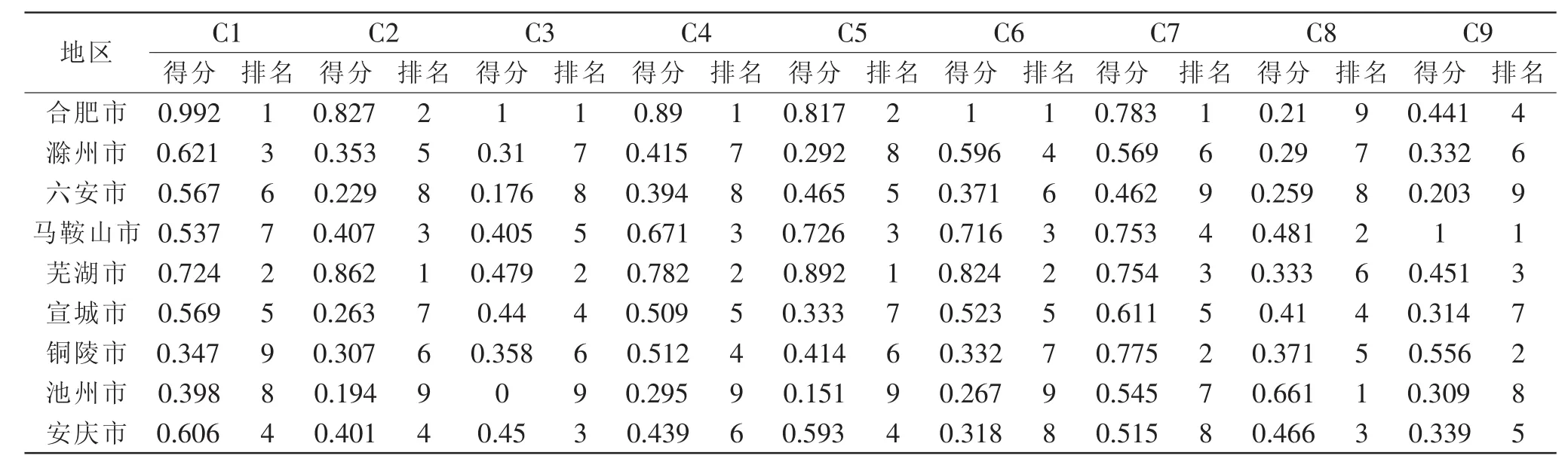

根据突变级数法的基本原理和突变模型,对皖江城市带9地市产业升级能力进行综合评价。利用各系统的归一公式对三级指标得分逐步向上综合,可以得出不同地域区域产出能力、研发性产出能力、市场开拓能力等9个二级指标的得分和排名,之后利用2级指标得分计算产业产出能力、产业投入能力和区域支撑能力3个一级指标,最后得出皖江城市带各地市产业升级能力总得分(具体得分见表2、3)。

四、产业升级能力比较性分析

根据对安徽省皖江城市带各地级市产业升级能力综合评价的排名,并且结合地区产业发展的实际情况对各地市产业升级能力进行比较性分析,以对皖江城市带的产业升级路径有更明确的认识。从考察的总得分A来看(见表3),皖江城市带各地市升级能力较为平均,得分都在0.8以上,其中合肥、芜湖和马鞍山三市是前三名,而后三名是池州、铜陵和六安。

在一级指标中(见表3),区域产业产出能力指标中合肥、芜湖和安庆三市是前三名;区域产业投入能力指标中合肥、芜湖和马鞍山三市是前三名;区域产业支撑能力指标中马鞍山、宣城和池州三市是前三名。从得分来看,区域产业产出能力,铜陵、池州地区处于皖江城市带下游层次,中上游主要是在合肥、芜湖等地区,指标中整体得分主要分布在0.7-0.8分之间。区域产业投入能力指标中,指标得分主要分布于0.65-0.8的分数区间上。区域产业支撑能力指标中,得分主要分布于0.6-0.8之间。

在二级指标中从排名来看(见表2),合肥市只有研发性产出能力、技术革新能力、能源资源和环境保护不是第一名;滁州市处在安徽省皖江城市带排名中等偏下游层次,其经济产出能力较好,其他指标得分排名都比较靠后;六安市处在安徽省皖江城市带排名下游层次,其中各项指标盘面都较为集中;马鞍山市除区域产出能力综合评价较弱以外,其他指标都处于皖江城市带的上游层级;芜湖市各分项指标数值都处于安徽省皖江城市带上游;宣城市在安徽省皖江城市带排名整体处在中等偏上的一个层次,市场开拓能力和能源资源数值较好;铜陵市虽然安徽省皖江城市带排名处于中游,但是经济产出能力在全省最末;安庆市的排名处在安徽省皖江城市带中游层次,各分项指标数值都较为均衡;池州市安徽省皖江城市带下游层级。从得分来看,经济产出能力0.9分以上只有一个合肥市,0.6分以下有5个市;研发性产出能力0.9分以上没有,0.8-0.9分有合肥和芜湖两市,其余7市都在0.6分以下;市场开拓能力中除合肥市得分是1分以外其他8市都低于0.6分;自主研发投资力度0.6分以上有合肥(0.89)、马鞍山(0.671)和芜湖(0.782)三市,其余均在0.6分以下;技术革新能力0.8分以上有合肥和芜湖两市,马鞍山处在0.7-0.8分的区间上,其余均在0.6分以下;产业投资力度中合肥得分为1分、马鞍山得分为0.716分、芜湖得分0.824分,其余均在0.6分以下;人力资本0.6分以上有4个市,其中是合肥、芜湖、马鞍山、宣城和铜陵,其余在0.6分以下;能源资源中0.6分以上只有池州市,其余8市都在0.6分以下;环境保护中马鞍山市得分超过0.6分,其他各市都在0.6分以下。

表2 皖江城市带9地市二级指标得分和排名

表3 皖江城市带9地市总指标和一级指标得分和排名

五、研究结论及区域产业升级路径探讨

(一)研究结论

第一,在安徽省皖江城市带建立至今,其经济发展极不均衡,区域呈“东强西弱、南强北弱”的格局。其中主要以合肥、马鞍山和芜湖3市为发展点,其余各市发展较为滞后。产业发展的各类资源主要集中在合肥、马鞍山和芜湖3市,其余各市较少。综上,合肥、马鞍山和芜湖3市产业升级能力较强。

第二,安徽省皖江城市带区域产业“单调性”较为明显,除合肥、芜湖和马鞍山3市以外,其他各市产业单调性较为显著,区域产业问题应对能力较弱,风险较大,未来产业升级能力较差。

第三,区域自主创新对于皖江城市带各地市产业升级带动不足。创新有助于产业中技术革新,进而使得产业升级,在二级指标的评分中C2、C3、C4、C5和C7五类指标都是与产业创新相关的,但是在这些指标测试结果中仅有合肥市得分全部超过0.6,其他地市中只有芜湖市有一项没有达到0.6分。

第四,依据整体实证数据分析来看,区域产业产出能力对于区域产业升级能力的影响要高于产业投入及区域支撑能力,其次则是产业投入能力,最后才是区域支撑能力,但是对于区域产出能力和区域产业升级能力并不是一一对应的关系。

(二)区域产业升级路径探讨

从经济视角来看,合肥、芜湖、马鞍山相较于皖江城市带其他区域具有较大的经济优势和工业优势,安徽省主要重工等产业也集中在芜湖、马鞍山等区域,产业集中优势有利于充分带动区域资金的流通和对高技术人才的吸引。经济增速快、产业集中力度强是合肥、芜湖、马鞍山地区升级能力较强的主要动力。

皖南铜陵市坐拥丰富的矿产资源,由于近年来开采力度的加大、开采期的延长,以及国家政策对于资源开采的节制,使得矿产量增速急速下滑,当地经济发展过度依赖于采矿产业,因此疏忽了其他产业的发展。皖南池州市更是处于大幅度下降趋势,此趋势与其过于依赖本地旅游产业息息相关,产业本身获利性虽然比其它产业优势明显,但由于旅游产业受制于旅游人流量和地域可承载旅游人数等因素,因而导致池州市本身产业发展升级受到阻滞。又由于当前池州市产业价值链较短,对于抵抗未来风险能力低,区域产业过度依赖于一种产业,会钳制产业未来升级和发展。综上所述,产业单一性不仅能够限制区域经济发展,也从很大程度上对于产业升级能力进行阻滞。

综上分析了皖江城市带内产业升级滞后的相关影响因素及升级假设,本研究将从宏观和微观两个理论分析视角对于皖江城市带产业发展提出相应的升级及解锁路径:

1.从微观视角来分析,各地市要充分发掘自身产业发展的优势和劣势。部分地区发展产业“单调性”过高,应该优先对原有产业进行深度和衍生产业进行重点发展,同时,可以引进和过去产业相近、可行性高、可绿色发展、有发展前景等的产业,增加地区产业价值链长度。就产业中研发性的产出,皖江城市带整体偏低,也说明了各地市要为产业增加更多的附加价值。各地市要在重新审视自身对于产业创新方面的情况下,着重加大区域产业创新的资金投入和政策的支撑,同时因为各地域资源的差异性较大,所以各地市要加强自身资源利用效率和增加资源的利用效益,对于人才资源,要“用好、留住”,而对于缺乏的人才,要及时培养或者引进。另外关于有限资源的开发和使用,要着重发展能有效提高矿产资源利用率的技术,减少对资源的浪费,减少环境污染、加强环境保护及对资源适度开发,进而为产业的升级提供最优质的环境。

2.从宏观视角来分析,要推动皖江城市带社会主义市场经济体制的完善和建设,充分将央地政府发展政策执行到底,形成“区域联动发展”动力机制。皖江城市带各级政府应协力共同建设公平、有序的市场体系,为产业发展构建一个良好的市场和经济环境,要注重经济带产业的均衡发展,充分发挥各地级市的资源特色,实现可持续发展。同时,各区域间应加强相互之间的产业合作,推动区域产业互动,加强各产业主体之间的联动性,皖江经济带发展应秉承“建设共同体”的思想,在资源开采、产业规划、产业培训等领域相互借鉴发展升级经验,升级能力较强的省市应发挥升级带头作用。对于皖江经济带各地级市产业升级路径难以克服的升级阻滞,应积极向临近江浙沪等产业升级能力较强的发达区域学习,对于国外先进技术应积极引进,全方位促进该区域产业升级能力。