花非花唐宋元花卉装饰撷珍

2019-09-26陈轩

陈 轩

故宫博物院科研处副研究馆员,主要从事考古与中外文化交流研究

除了绘画,在工艺美术范畴内,对于花木的表现比比皆是,而且在各个历史时期中,主导器物纹样装饰的花木不尽相同。

在我国,植物纹饰于北魏时期随着佛教物质文化大规模传入,唐宋元时期开始对这种外来的装饰传统进行了大量的本土化改造,并形成了自身独具特色的装饰风格,一直影响了后世近千年的装饰传统。

而在这中间,牡丹、梅花与荷花三种花卉分别主导了唐宋元三个时期的装饰潮流,成为不同时期花卉装饰纹样的主流。

白居易《花非花》一诗言:「花非花,雾非雾,夜半来,天明去。来如春梦几多时?去似朝云无觅处。」诗人在诗中通过似花而非花这一意象来感叹人生如梦和美好景致的转瞬即逝。中国古代装饰中的花卉带给观者的感受与这种介于似与不似之间的梦幻体验有着异曲同工之妙,这源于中国古代装饰对花卉抽离于现实的刻画与呈现。这种传统可以追溯至植物纹饰随着佛教物质文化大规模传入中国的北魏时期。而唐宋元时期的植物纹饰则开始对这种外来装饰传统进行大量的本土化改造,并形成了自身独具特色的装饰风格,一直影响了后世近千年的装饰传统。这其中,几种花卉分别主导了唐宋元时期的装饰潮流,它们分别是唐代的牡丹、宋代的梅花与元代的荷花。

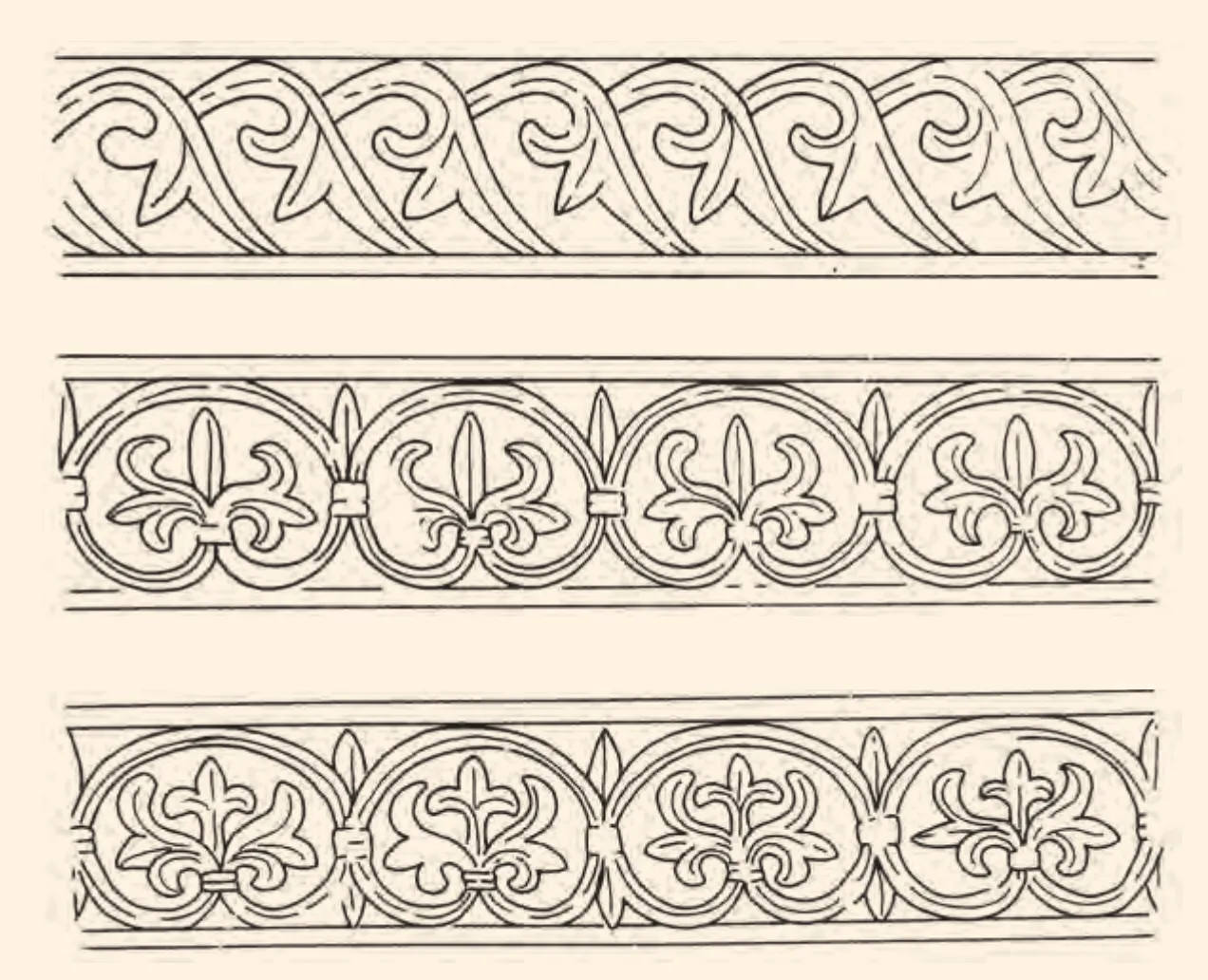

在探讨唐宋元时期的花卉装饰新潮流时,需要先简单回顾一下植物纹饰装饰传统传入中国的历程。北魏时期的云冈石窟见证了在统治阶层的推动下佛教信仰伴随佛教物质文化大规模进入中国的历史性时刻。当佛教作为外来宗教进入中国时,起先是没有塑像、寺庙等配套物质文化的,这也意味着当佛教开始在中国传播时,其发源地的物质文化也随之进入中国。因此,石窟寺这种新型宗教建筑在中国出现时,不只是建筑形式本身,其建筑纹饰也大量采用了希腊化的中亚地区所流行的纹饰。(Jessica Rawson, Chinese Ornament: The Lotus and the Dragon, British Museum Publications Ltd., 1984,p33~52)以云冈九号窟为例,分隔佛龛的装饰带首次大量使用各种形式的植物藤蔓纹饰,而这些植物藤蔓的原型可追溯到遥远的西亚、地中海地区以及古埃及的茛苕纹和棕榈纹装饰。随着佛教在中国兴盛,佛教物质文化开始在中国流行,植物纹饰也逐渐融入了越来越多的本土元素。这种本土化趋势在唐代伴随着牡丹元素的流行达到了一个高潮。

北魏 山西大同云冈石窟九号窟内植物纹样装饰带(线描图)图片取自水野清一、长广敏雄《云冈石窟》卷六,京都大学人文科学研究所,一九五一年,图二八

公元前五世纪 希腊雅典陶瓶棕榈纹边饰图片取自(英)杰西卡·罗森《莲与龙:中国纹饰》,上海书画出版社,二〇一九年,图二〇一

唐— 唯有牡丹真国色

唐代诗人舒元舆曾在《牡丹赋序》中写到:「古人言花者,牡丹未尝与焉。盖遁乎深山,自幽而著。以为贵重所知,花则何遇焉?天后之乡,西河也,有众香精舍,下有牡丹,其花特异,天后叹上苑之有阙,因命移植焉。由此京国牡丹,日月寖盛。」牡丹在唐代社会的流行往往被归因于武则天对牡丹的喜爱。牡丹的审美价值从唐代开始得到大幅提升,同时这种价值观从宫廷向整个社会蔓延开来。正如舒元舆在《牡丹赋序》中所写到的那样:「今则自禁闼洎官署,外延士庶之家,弥漫如四渎之流,不知其止息之地。每暮春之月,遨游之士如狂焉。亦上国繁华之一事也。」牡丹的形象与繁华的太平盛世紧密相连,也开始成为贵族阶层格外喜爱的装饰元素。刘禹锡的《赏牡丹》一诗更是明确点出了牡丹在唐代众多花卉中无可比拟的国花地位:「庭前芍药妖无格,池上芙蕖净少情。唯有牡丹真国色,花开时节动京城。」

唐 懿德太子墓牡丹纹石刻(线描图)图片取自樊英峰、王双怀《线条艺术的遗产:唐乾陵陪葬墓石椁线刻画》,文物出版社,二〇一三年,第一四七页

唐 杨执一墓牡丹纹及凤鸟纹石刻(拓本)图片取自西北历史博物馆《古代装饰花纹选集》,西北人民出版社,一九五三年,图五七

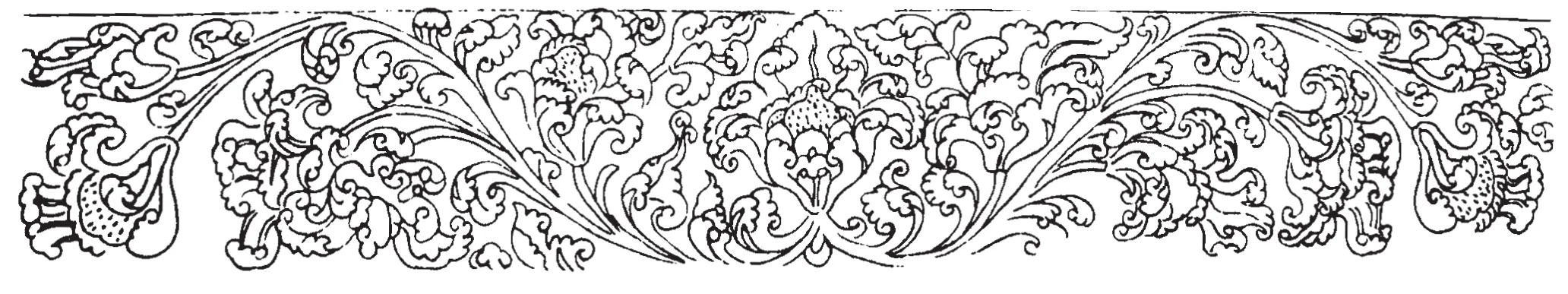

牡丹纹样在很多唐代上流阶层的墓葬艺术中都占有一席之地。例如,唐代懿德太子墓和唐代杨执一墓中的石刻纹饰中就大量运用了牡丹元素。这些牡丹形象乍看之下带有写实风格,花瓣卷曲婀娜,连花蕊都刻画细致,但仔细观察就能发现这些牡丹纹样其实是在外来植物藤蔓纹饰基础之上加以改造而成的。牡丹纹饰的重要构成元素之一是其对称卷曲的花萼部分,而这一花萼的形象其实是将源自西方的棕榈纹的根部加以改造而成的。(Jessica Rawson, Chinese Ornament: The Lotus and the Dragon, British Museum Publications Ltd., 1984, p63~88)花萼之上承托的左右对称的花瓣则是基于棕榈纹呈放射状展开的叶片改造而成。英国艺术史学家贡布里希曾指出,装饰的发展主要是基于工匠的经验传承,由于工艺传统和制作材料相对稳定,装饰较难独立发明,新的装饰往往是对已有的装饰加以修改。同时,人们在解读装饰时也通常借助已有的经验传统。因此,技术和心理两方面都决定了装饰的稳定性与延续性。(E.H.贡布里希《秩序感— 装饰艺术的心理学研究》,广西美术出版社,二〇一五年,页一九三~二一八)

唐 宝相花纹镜故宫博物院藏

唐 三彩刻牡丹纹狮形枕故宫博物院藏

牡丹纹样在唐代的出现和流行恰恰印证了装饰的此种特性。在技术方面,唐代的牡丹纹饰主要出现在石刻艺术中,通常通过线刻艺术呈现。这主要是继承了自北魏以来大量运用植物藤蔓纹饰的石窟艺术装饰传统。在心理方面,唐代人们已经熟悉了自北魏起几百年来普遍运用的植物藤蔓装饰体系,在此基础之上融入新流行的牡丹元素,能熟练地加以解读并欣赏。由此,牡丹纹样发展成为唐代的经典装饰并在后世继续流行— 不仅是石刻艺术中的重要装饰,也从辽宋时期开始成为瓷器上的经典装饰之一。值得一提的是,随着后世的继续风行,牡丹纹样继续被加以改造,依托其花朵的轮廓造型演化成为了明代独具特色的云纹。

辽 赤峰缸瓦窑白釉剔划花填酱彩牡丹纹尊高三九厘米 故宫博物院藏

元 釉里红缠枝花纹碗口径二〇厘米 故宫博物院藏

宋— 一梅花具一乾坤

宋代花卉装饰与唐代花卉装饰的一个重要区别在于宋代花卉装饰逐渐从抽象走向具象。唐代的牡丹纹饰在造型上完全依托于已有的植物藤蔓装饰体系,虽然呈现出自然界中牡丹的某些特征,但实际上仍是高度抽象的纹饰。宋代的梅花纹饰则通过各种不同媒介呈现出更加写实的花卉造型,这标志着宋代绘画风格装饰艺术的崛起。

与牡丹纹饰在唐代流行的背景类似,宋代梅花纹饰的流行也是源于当时社会对梅花审美价值的推崇。在宋代文人心目中,梅花是高尚品格的化身。在苏轼笔下,梅花是「玉骨那愁瘴雾,冰姿自有仙风」(《西江月·梅花》);在陆游的笔下梅花则「无意苦争春,一任群芳妒」。(《卜算子· 咏梅》)梅花也开始成为宋代画家笔下的重要题材,以至于墨梅从宋代开始发展成为一个绘画流派。梅花同时从物质文化方面深入到宋代文人生活的方方面面,成为赏梅雅集时所使用的酒器造型、器皿装饰图案以及服饰图案。(毕嘉珍《墨梅》,江苏人民出版社,二〇一二年,页五四~六三)

宋 五曲梅花银盏(线描图)四川平武隆安镇窖藏出土图片取自毕嘉珍《墨梅》,江苏人民出版社,二〇一二年,图八

宋 梅月纹银盘南京博物馆藏南京江浦县黄悦岭张同之墓出土图片取自南京市博物馆《故都神韵:南京市博物馆文物精华》,文物出版社,二〇一三年,图九四

很多南宋上流阶层的墓中都发现有梅花造型或带有梅花装饰的银器。四川武平县隆安镇宋代窖藏中的一件银盏,造型恰似一朵盛开的梅花— 把手部分模拟梅树的枝干,银盏周身还刻画有一株形态婀娜的梅树。江苏江浦县黄悦岭张同之的夫人章氏之墓中出土有一副银盘盏,盘与盏的造型都呈梅花状,同时容器内壁都刻有形态写实的梅花图案,银盘所刻梅树上方还刻有新月与云朵。福建邵武故县银器窖藏也出土过一副类似的梅花造型银鎏金盘盏,其中银盘上面也刻有新月照耀下的梅树图案。这种程式化却又突显宋代文人月下赏梅雅趣的装饰很可能是受到了同一时期墨梅绘画的影响,在装饰中融入了具有绘画特点的情境再现。值得注意的是,这种新月与梅树的模式化组合中,每一种构成元素也都是宋代流行的装饰元素。新月或是新月与云朵的组合在宋代各类物质文化中应用广泛,梅花则更是普遍见于各类器物装饰。这些模式化的图案被组合在一起使用,制造出了具有诗情画意的文人意境,成为一种新的装饰图案。具有写实特点的梅花图案在瓷器上的运用也成为了宋代装饰图案走向写实化的一个重要转折点。{Max Loehr, The Fate of the Ornament in Chinese Art, Archives of Asian Art, 1967~1968(21), p8~9}

宋 吉州窑黑釉剔花梅瓶口径五厘米 底径六·八厘米 高一九厘米故宫博物院藏

元— 御衫绣作满池娇

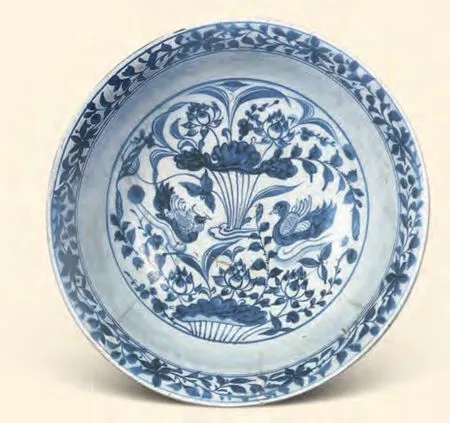

元代青花的代表性装饰图案之一是鸳鸯与荷花并呈的莲池景致。与展现月下梅花的宋代图案类似,这种莲池图案也是将模式化的各种元素组合在一起呈现的具有诗情画意的装饰图案。其中的荷叶、荷花等元素绝非模仿自然界中真实的植物形象,而是为了配合图案的美观与齐整进行高度提炼与改造后的形象。这种莲池图案的典型构图是水塘中两片较小的荷叶对称分布,共同衬托中间高起的一片较大荷叶,三片荷叶周边发散出一些基本对称的枝叶和盛开的荷花,一对鸳鸯在三片荷叶前方游水。这一莲池图案往往占据青花瓷表面装饰区域的中心位置,其余画面通常由更多的三片荷叶组合来填充。青花瓷器上的莲池图案在元顺帝至正年间(一三四一年~一三七〇年)盛行,构图和风格高度统一。追寻这一图案的源头可以发现,元代朝服上的刺绣图案之一便是青花瓷器上流行的这种莲池图案。(尚刚《故事:满池娇》,《书城》二〇一三年第十一期,页五五~六〇)柯九思的一首宫词生动再现了作为元代朝服刺绣的莲池图案:「观莲太液泛兰桡,翡翠鸳鸯戏碧苕。说与小娃牢记取,御衫绣作满池娇。」

元 青白釉凸梅花纹双耳瓶故宫博物院藏

元 青花满池娇图菱花口折沿盘 口径四六厘米 故宫博物院藏

柯九思的这首词作于元文宗天历年间(一三二八年~一三三〇年),表明元文宗在位时,满池娇或是莲池图案已经成为元代皇帝服饰上的刺绣图案。元文宗是元朝为数不多的汉文化造诣深厚的皇帝,他擅长书画并爱好图书收藏。与元代普遍流行并为人诟病的各种艳丽纹样相比,满池娇图案格外清新脱俗,与宋代文人所欣赏的月下梅花图案在意境和构图方面有着异曲同工之妙。由此看来,元文宗对于满池娇图案的青睐确实与他高雅的个人品味有关。随着满池娇图案地位的提升,不仅是朝服,这一图案还逐渐成为了青花瓷器的纹样范本。

元代满池娇图案的影响亦远播海外。在政治方面,蒙古统治下的四大汗国横跨亚欧大陆,蒙元帝国中心的文化对这些蒙古汗国来说不再是异域文化,而是值得仰慕和学习的、来自政治中心的文化。在经济方面,青花瓷器是炙手可热的外销商品,各种青花瓷器上的图案也随着瓷器贸易融入了当地的文化。很多蒙元时期及之后的中、西亚瓷器上都留下了满池娇图案的印迹,这一图案甚至还深入影响了瓷器之外的物质文化。(Jessica Rawson, Chinese Ornament: The Lotus and the Dragon, British Museum Publications Ltd., 1984,p173~186)尤为值得注意的是,本来趋于写实和表现具体场景的满池娇图案在传入中亚后被改造得高度抽象化,并充分融入了当地的装饰风格。

元 景德镇窑青花满池娇图碗口径二九厘米香港葛氏天民楼基金会藏图片取自汪庆正主编《中国陶瓷全集第十一卷:元(下)》,上海人民美术出版社,二〇〇〇年,图二一八

元 景德镇窑青花满池娇图圆盘口径一三厘米内蒙古自治区赤峰市林西县文物管理所藏图片取自汪庆正主编《中国陶瓷全集第十一卷:元(下)》,上海人民美术出版社,二〇〇〇年,图一七三

元 白釉刻“高枕无忧”鸳鸯卧莲纹枕口径三五×一六厘米 底径三四·五×一二厘米 高一一·二厘米故宫博物院藏

元 青白釉刻花荷鸭纹碗 口径一五·八厘米 底径五·四厘米 高六厘米 故宫博物院藏

以十五世纪伊朗的一幅描绘莲池景致的书籍插图为例,其构图与满池娇的构图方式完全一致,都是以荷叶为中心向周围发散对称分布的荷花与枝叶,且荷叶的正前方画有成对的水鸟。虽然伊朗的这幅书籍插图在荷叶、荷花和水鸟的刻画手法上与满池娇截然不同,但两者在构图方面的高度一致性显然不只是巧合。另一幅同一时期的伊朗书籍插图表现了同样的主题,但淡化了水鸟的作用,拉伸了荷叶主体部分的高度。这种经过改造的满池娇构图在十五至十六世纪的土耳其伊兹尼克(即尼西亚,土耳其历史上罗姆苏丹国、尼西亚帝国、奥斯曼帝国的首都)继续发展成为当地大马士革瓷器的一种重要装饰图案。以大英博物馆藏的一件伊兹尼克大马士革瓷盘为例,瓷盘的主体装饰遵循了满池娇图案以荷叶为中心的放射状构图原则。画面底部中央的叶子仍呈现出荷叶的特征,但向外辐射出的花朵已然没有了任何荷花的痕迹,取而代之的是各种具有西亚传统特色的花卉装饰图案。土耳其埃迪尔内穆拉德二世清真寺的建筑瓷砖上也发现有这种由满池娇图案演化而来的花卉装饰,其中的花朵仍然呈现出较为鲜明的荷花的特点。

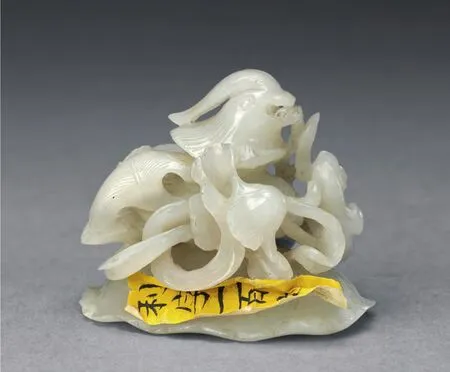

元 白玉鸳鸯穿花纹盖顶底径三·七×五·三厘米 高四·二厘米故宫博物院藏

满池娇图案在传播到中、西亚后其演变趋势总体上是趋于抽象化,这也契合了伊斯兰装饰图案高度抽象化的特点。这一图案在向西传播的过程中由表现文人雅趣的风景图案逐渐演变成了脱离于现实的、想象中的花朵。

十六世纪中期 土耳其伊兹尼克花卉纹瓷盘直径三五厘米 大英博物馆藏图片取自(英)杰西卡·罗森《莲与龙:中国纹饰》,上海书画出版社,二〇一九年,图一七一

十五世纪 伊朗描绘莲池水鸟景致的书籍插图柏林国家图书馆藏图片取自(英)杰西卡·罗森《莲与龙:中国纹饰》,上海书画出版社,二〇一九年,图一六二

唐宋元花卉装饰的发展演变体现了中国古代装饰在吸收外来文化、发展本土文化以及文化输出等不同阶段的时代特征。总体上,唐宋元花卉装饰的发展是基于北魏时期西来的植物纹饰。从北魏时期起,原先非主流的植物图案占据了中国本土装饰的主导地位。在植物纹饰的本土化发展过程当中,唐代牡丹纹饰的出现使这一进程达到了高潮。随后,植物纹饰在宋代开始了由抽象到具象的发展脉络,力图将体现文人情趣的风景融入到装饰之中。元代的植物纹饰延续了宋代的这一发展趋势,但随着蒙元帝国的扩张和对外贸易,这种植物纹饰在对外传播的过程当中又演变成了高度抽象的装饰图案。花卉装饰的演变仅仅是物质文化发展中的一个微小方面,但通过分析这些装饰的演变,我们从一个新颖的角度重新认知了装饰背后异彩纷呈的古代世界。