花开富贵 吉祥呈瑞清代花木画概述

2019-09-26胥瑞頔

胥瑞頔

故宫博物院书画部馆员

花木画在唐、宋、元时期得到充分发展,不仅在题材上由传统的牡丹、芍药、桃、杏等扩展到文人喜好的竹、梅、兰等,而且在风格技法上形成了精工设色、水墨写意、没骨晕染、水墨淡设色并存的基本格局。

清代花木画在前代基础上有进一步的发展和演变,尤其在功能化、平民化上更有重要的拓展,格外重视其世俗功能与吉祥寓意。

恽寿平与没骨花

「清初六家」(王时敏、王鉴、王翚、王原祁、吴历、恽寿平)中只有恽寿平(一六三三年~一六九〇年)以画花卉草木知名,他继承并发展了北宋徐崇嗣的没骨法,影响波及有清一代。所谓没骨,是指绘画时不见勾勒,而以颜色或水墨晕染为主的画法。此法在徐崇嗣之后,明代沈周、陈淳、陆治、徐渭等皆有继承和发展。但较上述明代诸家而言,恽寿平的没骨花木则建立在注重写生的基础上,他提出「白阳(陈淳)、包山(陆治)写生皆以不似为妙,余则不然,惟能极似,乃称与花传神」(恽寿平《瓯香馆集》卷十二),认为神韵的表现应借助具体形象来生动描绘。关于恽寿平没骨花木画的具体风格,冯金伯《国朝画识》称:「不用笔墨勾勒而渲染生动,浓淡浅深间妙极自然。」

恽寿平花木画题材广泛且为世俗常见,所画牡丹尤多,虽卖画但并未一味迎合世俗口味而降低画格,画面色彩丰富但始终保持着文人画清新淡雅的格调。作于康熙十四年(一六七五年)的《山水花卉图》册中「出水芙蓉」、「二色牡丹」、「菊花」、「国香春霁」四开为其四十岁后没骨写生的典型之作,清劲秀逸而不见笔墨痕迹,设色醇厚,姿态绰约。其中「二色牡丹」一开,色彩变化丰富,晕染自然,画家通过由深至浅、层层晕染的敷色变化,将红花绿叶的色彩对比调和至一种蕴藉含蓄的状态,正如方薰评恽氏花木画:「粉笔带脂,点后复以染笔足之,点染同用。前人未传此法,是其独造……脂丹皆从瓣头染入,亦与世人画法异。」(方薰《山静居论画》卷下)其所绘《虞美人图》扇则以没骨法描绘初夏盛开的粉色、红色虞美人,花瓣圆润,花叶较为狭长,呈羽状分裂,花茎上的绒毛亦用点笔画出,颇具摇曳多姿的娇娆之美。花瓣与叶片不用墨笔勾勒轮廓,全以色彩点染而成,其「脂丹皆从瓣头染入」的独特画法恰到好处地再现了花瓣温润的质感。

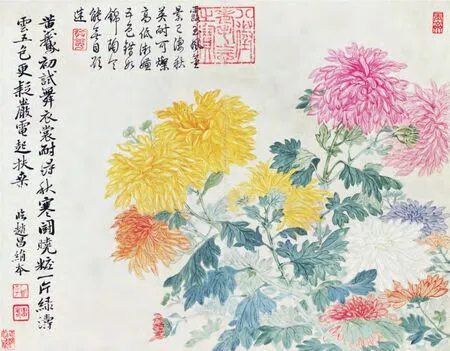

清 恽寿平 山水花卉图册之「菊花」纸本设色 共十开 纵二七·五厘米 横三五·二厘米故宫博物院藏

清 恽寿平 山水花卉图册之「国香春霁」纸本设色 共十开 纵二七·五厘米 横三五·二厘米故宫博物院藏

恽氏之画在当时多被效仿,但远不及其清新淡雅,成为一种「秾丽俗习」的风格,所以画家晚年的花卉画设色多极淡逸,「欲使脂粉华靡之态,复还本色」。(恽寿平《南田画跋》)《桃花图》轴按画面上「瓯香馆」的题款及「白云外史」一印判断应为恽氏晚年之作。图中一株桃花的三枝交错相生,从画面右侧探出,桃花用没骨法以淡彩绘成,繁花倒垂,尽显秀逸淡雅之色。本幅自题「习习香熏薄薄烟,杏迟梅早不同妍」侧面反映出恽氏对自然的观察入微。

阅读链接

词臣画家与宫廷画家

—

◎ 词臣画家与宫廷画家是就画家身份来区分的两个概念。词臣画家的主要身份是官员、士大夫,他们取得功名且在朝为官,社会地位较高,以业余身份参与宫廷绘画创作。因为为宫廷服务,故而其广义上也属与宫廷画家范畴。狭义的宫廷画家则多指没有取得过功名、不为官,以画师为职业参与宫廷绘画创作的画家,其社会地位较低,又被称为宫廷画师。

康雍乾时期宫廷花木画与帝王品味

康雍乾时期宫廷花木画创作颇为兴盛,其题材、画风皆直接体现了帝王的审美品味。当时在宫廷从事花木画创作的主要有蒋廷锡(一六六九年~一七三二年)、邹一桂(一六八六年~一七七二年)、钱维城(一七二〇年~一七七二年)、汪承霈(?~一八〇五年)等词臣画家。他们作为在朝为官的博学之士,遵从皇帝的意旨从事书画创作,其作品整体面貌未脱离恽寿平系统,但更趋工细艳美。此外,明末清初,欧洲传教士相继被派遣入华进行传教活动,其中部分进入宫廷成为服务于皇帝的宫廷画师。意大利人郎世宁(一六八八年~一七六六年)于康熙五十四年(一七一五年)来华,随即入值内廷,其「中西合璧」的艺术新风受到皇室喜爱,成为清代宫廷绘画的亮点,影响波及雍正、乾隆朝诸多宫廷画师,如张为邦(生卒待考)、余省(一六九二年~约一七六七年)、王幼学(生卒待考)等,为宫廷花木画注入了新的风尚。

相对前朝而言,清代宫廷花木画主要有两个特点。第一,花木图谱骤然增多,不仅品类丰富,而且题材新奇,多见异域物产;第二,注重祥瑞类花木画的描绘,借此宣扬政治之清明和皇权统治的合法性。

清 恽寿平 桃花图轴纸本设色 纵一三三厘米 横五五·五厘米故宫博物院藏

在中西交流较为频繁的清代,皇帝对研究动植物种类、特征的动植物学多有关注,大量集写实性与观赏性为一体的图谱性花木画为了满足皇室了解物种、鉴赏绘画的需要而应运而生。康熙皇帝对栽种培育花木及了解其自然属性知识饶有兴致,官方亦主导编修《古今图书集成》、《御定佩文斋广群芳谱》等谱录,清代宫廷绘画中的花木图谱之丰富应受此影响。

据文献记载,蒋廷锡的花木画是以恽寿平没骨法为基础,兼习明代沈周、陈淳等文人墨笔风格。(温肇桐《蒋廷锡》,上海人民美术出版社,一九八五年)《石渠宝笈》著录蒋廷锡花木画谱多册,其中《牡丹十六种图》册可窥其绘画风貌之一斑。此册绘牡丹十六种,一肌一容,尽态极妍。其中一开绘一茎两头的折枝粉色牡丹,一朵面对观者掩面半开,一朵背对观者微垂盛放,花容刻画逼真,极尽偏侧俯仰之态。空白背景促使主题形象更为突出,也暗合了图谱性绘画突出所绘物象的原则。

清 蒋廷锡 牡丹十六种图册(十六开选二)绢本设色 每开纵三六·八厘米 横二九·二厘米故宫博物院藏

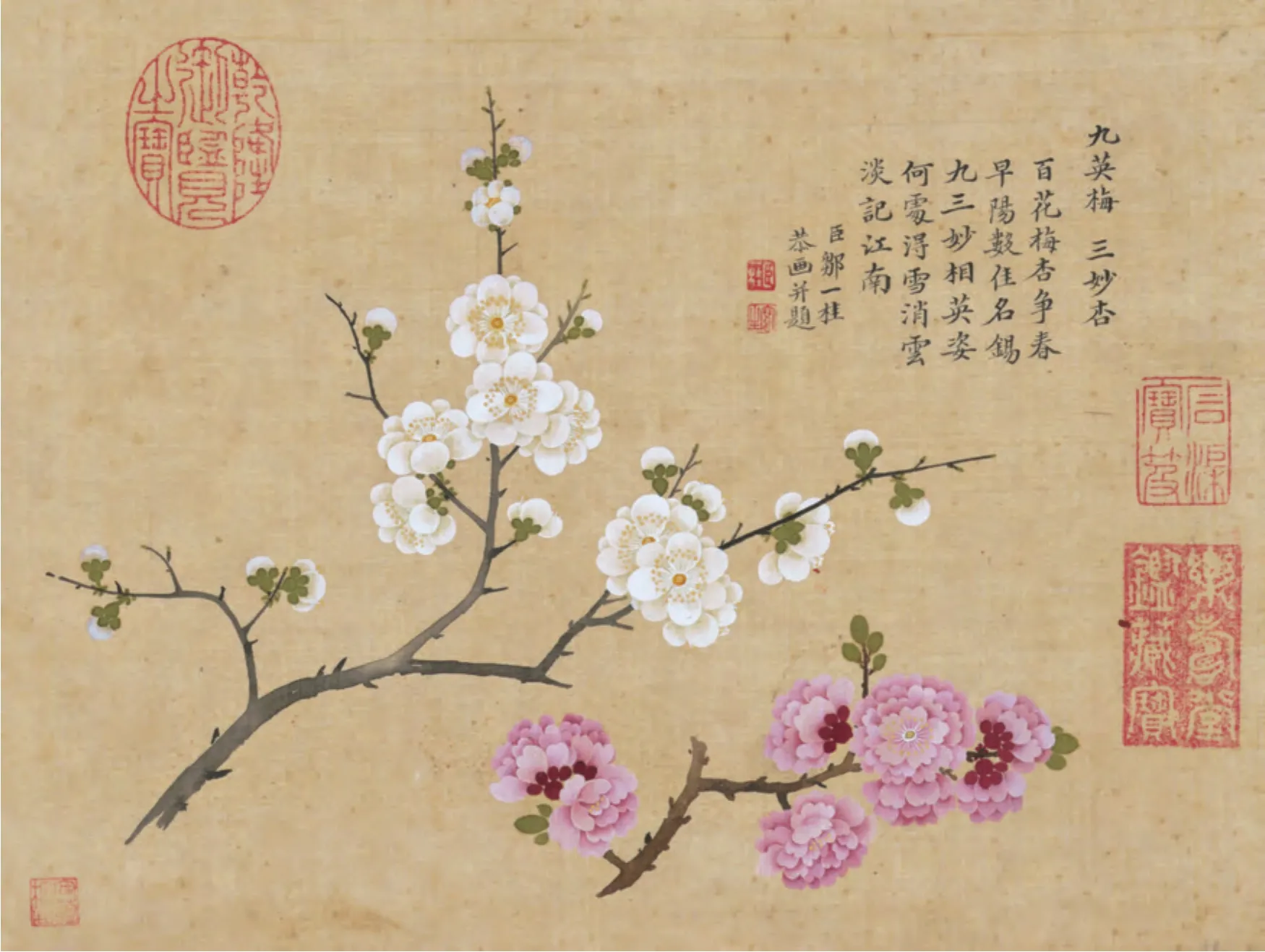

邹一桂在《小山画谱》中言画花木「未有形不似而反得其神者」,这种观点与恽寿平相合,而其笔下的花木画正可视为其绘画理论的实践。邹一桂的花木画风亦近于恽南田一派,受皇家好尚影响,工细艳丽,颇具华贵之态。其《联芳谱图》册撷取四十种花木入画,其中一开画「九英梅三妙杏」,邹氏在《小山画谱》中解释「三妙杏」之名源于此种花木「花实仁皆妙」,并总结其特征「千叶重缬,蒂极大」作为图绘参照。秦祖永在《桐阴论画》中评邹一桂花木画特点:「用重粉点瓣,后以淡色笼染,粉质凸出缣素上。」可由此画证之。

清代所称「塞外」,多指长城以北地区。以塞外花木为单独描绘对象的绘画题材自清代始出,成为颇具清代宫廷绘画特色又适应政治统治需要的塞北题材的分支。(杨伯达《清乾隆朝塞北题材院画初探》,《清代院画》,紫禁城出版社,一九九三年)康熙皇帝将「奇花瑞草之产于名山,贡自远徼绝塞,为前代所未见闻者」(《御定佩文斋广群芳谱》)均增补入《广群芳谱》,对海内外花木十分关注。据史料记载,蒋廷锡曾随扈参与塞外巡幸活动(查慎行《查慎行集》第一册《陪猎笔记》),其《塞外花卉图》卷作于康熙四十四年(一七〇五年),画家通过传统折枝花卉的表现形式将不同塞外花卉组合交织,错落分布,花卉精工写实,为研究康熙朝塞外花木的种类提供了宝贵资料。其中蓝雀花因「其花如雀,有身有翼有尾,有黄心如两目」(《御定佩文斋广群芳谱》)故名,画中花朵以紫蓝、深蓝色染花瓣,其似雀鸟一般的形象正与记载相合。画中的金莲花,则重点描绘了其似莲花状的金黄色花瓣以及花朵内侧狭长的环绕花心的黄瓣,色泽粲然,此花「出山西五台山,塞外尤多」(《御定佩文斋广群芳谱》),康熙皇帝曾在避暑山庄造「金莲映日」之景,并赞叹此花「冠方贡之三品,赋正色于中央」。(《圣祖仁皇帝御制文集》二集,卷四十二)至乾隆时期,以塞外花卉为题材的花木画十分丰富,如张若澄《塞外花卉二十四种图》册、董诰《弘历塞外花卉九种诗意图》册等。

海西花木在清初中西方交流的背景下被引入宫廷,于宫廷画师笔下得以留存,而其中尤以洋菊较为多见。乾隆皇帝初见洋菊,认为其为西来种,中国旧谱中无记载,遂命宫廷画家绘图谱便于日后考证。钱维城的《洋菊图》卷既属于此类绘画作品。钱维城「初从钱太夫人(陈书,一六六〇年~一七三六年)学画花卉」(蒋宝龄《墨林今话》卷三),花木画沿袭陈书教习的陈淳等人勾染结合画风,又融合恽寿平没骨画法而自出机杼。其笔下《洋菊图》卷以折枝菊花配乾隆皇帝御制诗的形式展开,花叶俯仰顾盼,画面呈现出连贯酣畅之美。花瓣以中锋运笔勾线,叶片用深浅不一的绿色晕染,不见勾廓。汪承霈《洋菊四十四种图》卷为相似母题之作,全卷用勾勒填彩法,在洋菊的呈现上更为真实具象。洋菊之外,西番莲亦被引入宫廷,乾隆皇帝作有《西番莲赋》,将其属性与铁线莲类比,称「弗经见于中国,谁与号谓西蕃」。(清高宗御制《御制文集》二集,卷三十八)钱维城《花卉图》扇以没骨法细腻描绘秋海棠与西番莲,设色富丽不失妍雅,其中西番莲的白色花瓣、内部花蕊正与《西番莲赋》中「细蕊纷敷,中碧外蓝。近心紫簇,心涌青拳」的描绘相符 。

清 邹一桂 联芳谱图册之“九英梅三妙杏”绢本设色 纵二一厘米 横二七·三厘米故宫博物院藏

清 蒋廷锡 塞外花卉图卷(局部)绢本设色 全卷纵三八厘米 横五一二·三厘米故宫博物院藏

清 张若澄 塞外花卉二十四种图册(二十八开选二)纸本水墨 每开纵二二·七厘米 横一九·八厘米故宫博物院藏

清 董诰 弘历塞外花卉九种诗意图册(九开选二)纸本设色故宫博物院藏

清 钱维城 洋菊图卷(局部)纸本设色 全卷纵三八·五厘米 横六九五·五厘米故宫博物院藏

清 汪承霈 洋菊四十四种图卷(局部)纸本设色 全卷纵三七厘米 横三六二·五厘米故宫博物院藏

宫廷花木画涌现描绘塞外花木、海西花木的现象并非偶然,邹一桂在《联芳谱图》册的题诗中就为这种现象产生的原因做了解答,所谓「圣朝雨露无私润,西域东溟是一家」。宫廷画家受命于上,绘制出对后世具有参考意义的写实塞外及海西花木画,扩展了宫廷花木画的题材,从侧面也反映了清朝疆域扩大,海西诸国来朝的繁盛景象,以彰显民族统一、盛世祥和。(王钊《殊芳异卉— 清宫绘画中的域外观赏植物》,《紫禁城》二〇一八年第十期)

清 钱维城 花卉图扇纸本设色故宫博物院藏

康、雍、乾时期,均见图绘祥瑞花木的宫廷绘画,尤以雍正朝初期最密集,乾隆朝仍有延续,其中以并蒂花卉、嘉禾、瑞谷题材居多。如史料记载雍正元年八月「河南、山东二省麦谷两岐双穗,蜀黍一竿四穗,又内池莲房同茎分蒂,诸瑞叠呈」。(乾隆十二年敕撰《皇朝文献通考》卷二六八)郎世宁于同年九月十五日奉敕绘制《聚瑞图》轴(台北故宫博物院藏),画上题识文字与《皇朝文献通考》中的记载相近。此图为郎世宁有纪年的作品中最早的一件,当是为庆祝雍正皇帝登基、称颂吏治功绩而绘。历代帝王常借此类祥瑞事物歌颂太平盛世,故而描写祥瑞的绘画作品并不少见,但郎世宁却能在中国传统母题下以西法将此类祥瑞事物精彩呈现:画面无背景,光影感强烈的青瓷弦纹瓶中插满并蒂莲花、莲蓬、双穗麦谷等寓意祥瑞的花木,盛放的粉、白莲花,荷叶与低垂的谷穗用浓淡深浅的色彩染出,极富体积感。

雍正皇帝登基后多借助祥瑞以巩固自己「正统」帝位,雍正五年(一七二七年)以前曾多次命院画画家绘制「瑞谷」题材作品(林莉娜《雍正朝之祥瑞符应》,《雍正:清世宗文物大展》,二〇〇九年)。其中蒋廷锡于雍正初年所作《瑞谷图》轴以写实手法绘数竿谷穗饱满的蜀黍与鹌鹑庆贺丰收。除此图外,据清宫档案记载,雍正朝以谷穗、鹌鹑搭配的活计数量、门类众多,出于雍正皇帝「岁岁双安」的吉祥创意,祈愿长治久安。(林姝《雍正时期的吉言活计》,台北故宫博物院《两岸故宫第一届学术研讨会:为君难— 雍正其人其事及其时代》)至乾隆年间,王幼学、余省还曾先后奉敕绘制多幅长白山「瑞树」题材作品,多是为了宣扬皇帝「开我国家万年有道无疆基」(《清高宗御制诗二集》卷三十一《瑞树歌》)的政治目的。

清 郎世宁 聚瑞图轴绢本设色 纵一〇九·三厘米 横五八·七厘米台北故宫博物院藏

清 余省 瑞树图纸本设色 故宫博物院藏

清 蒋廷锡 瑞谷图轴绢本设色 故宫博物院藏

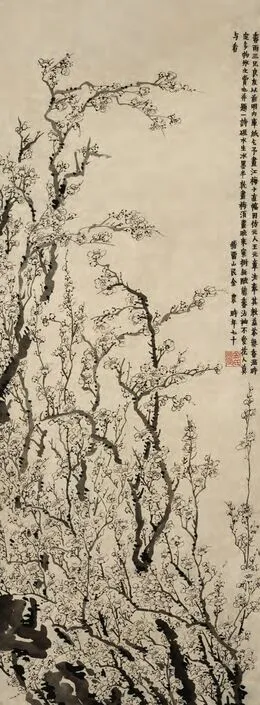

清 金农 墨梅图轴纸本水墨 纵一一六·八厘米 横四三·五厘米故宫博物院藏

在梅、竹创作方面,「扬州画派」画家大多具备诗书画结合的文化修养,将其独特的书法用笔融入到创作中,在「君子品格」之外发掘世俗趣味。此轴以细笔圈花点蕊,枝干及花萼参以金石用笔,千花万蕊的构图方式如其自述「仿元人王元章(王冕)法」。

清中晚期扬州、上海地区的花木画与商品经济

康熙后期至嘉庆中期,江南盐业经济的发展促进了城市经济的繁荣,扬州一时间商贾云集,「扬人无贵贱皆戴花」(李斗《扬州画舫录》卷四的)的记载及「金脸银花卉,要讨饭,画山水」的民谚都反映花木以及花木画受商贾、市民喜爱的风气。扬州地区擅绘花木的画家主要有金农(一六八七年~一七六三年)、郑燮(一六九三年~一七六五年)、黄慎(一六八七年~约一七七〇年)、李鱓(一六八六年~一七六二年)、李方膺(一六九五年~一七五五年)、汪士慎(一六八六年~一七五九年)、高翔(一六八八年~一七五二年)、罗聘(一七三三年~一七九九年)等。他们之中有或仕途失意或终身不仕的文人画家,亦有职业画家,均活跃于扬州以卖画为生。其花木画多以徐渭、石涛、朱耷的大写意

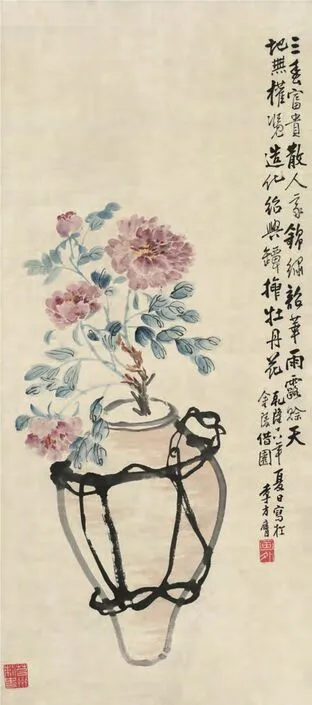

清 李方膺 富贵长久图轴纸本设色故宫博物院藏

此轴绘折枝牡丹安插在绍兴酒坛中,选材富创造性又贴近日常生活,牡丹象征富贵,“酒”与“久”谐音,取“富贵长久”寓意。

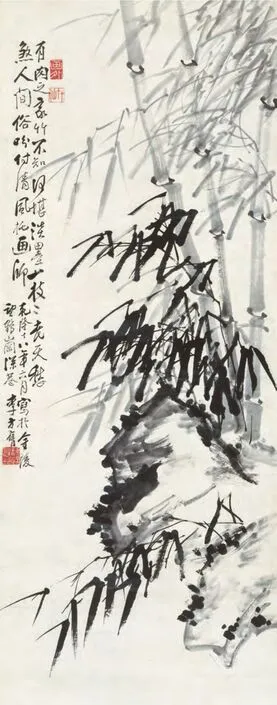

清 李方膺 竹石图轴纸本水墨 纵一三九·五厘米 横五四·五厘米故宫博物院藏

此轴以秃笔画叶而不出尖,生动表现出竹与疾风争斗的景象,讴歌不屈人格,联系生活感受,突破了文人写意画抒发闲情逸致的旧格。风格为基础,抒写个性。在画题选取上,一方面继承梅竹逸趣的文人画传统题材,但在画法与立意上皆有所拓展;一方面发掘日常生活,更加多样化,表现对现实生活的关心与世俗趣味的认同。此外,为迎合以商人为主的新兴市民阶层审美需求,具有吉祥寓意花木画作品数量亦可观。此外,扬州画派画家的花木作品书卷气与市井气兼具,其中不乏具有吉祥寓意之作,但这些绘画多与市民审美、商业化倾向相关,渐趋格套化。

清 虚谷 紫藤金鱼图轴纸本设色 纵一三六厘米 横六六·四厘米 故宫博物院藏

「海派」具有吉祥寓意的花木作品普遍存在构图类似的现象,从形式上亦可见其作品的商品化。虚谷此轴中藤蔓以断续顿挫的侧锋表现,形成「清虚」之韵,金鱼形态简练夸张,具稚拙之美。

清代中晚期,扬州盐业逐渐破败,上海开埠,南方商业中心由扬州转入上海。涌现一批寓居上海或邻近地区以卖画为生的画家,普遍具职业化特征。其中擅绘花木画者以虚谷(一八二四年~一八九六年)、赵之谦(一八二九年~一八八四年)、任颐(一八四〇年~一八九五年)、吴昌硕(一八四四年~一九二七年)较为著名。道光、咸丰时期金石学盛行,擅书法、篆刻的文人兼擅绘事,「海派」画家在花木画创作上进一步融入金石用笔,成为这一时期突出的笔墨特点。相较于扬州画家的作品,「海派」绘画商品化的情况更加直接。为适应传统雅集形式逐渐转变为以销售为主要目的的书画会新形式,

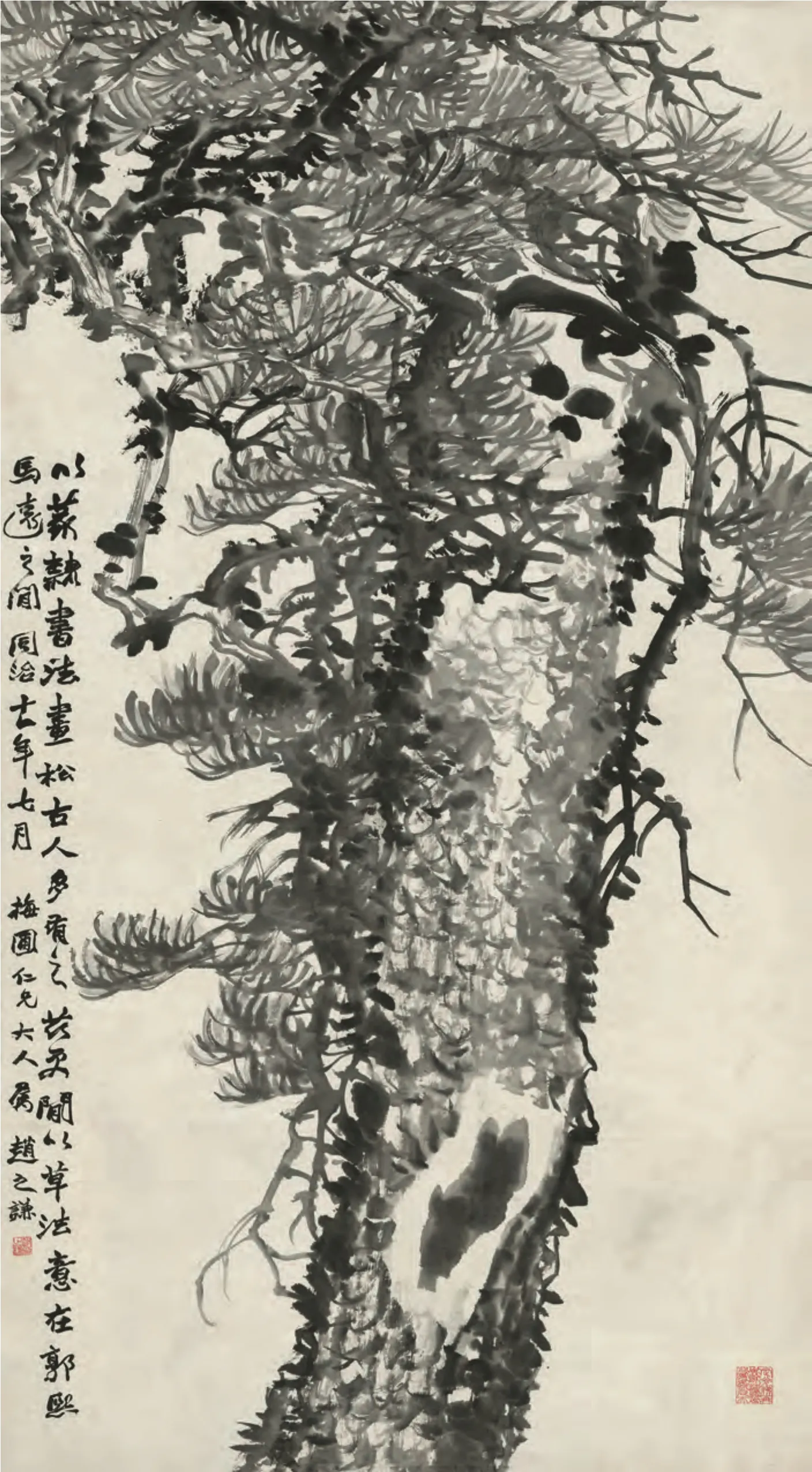

清 赵之谦 墨松图轴纸本水墨 纵一七六·五厘米 横九六·五厘米故宫博物院藏

海派画家中以赵之谦、吴昌硕为诗、书、画、篆刻皆擅。此轴右侧赵之谦以行书自题:「以篆隶书法画松,古人多有之,兹更间以草法,意在郭熙、马远之间。」树干用篆隶书法写成,并参以篆刻的朴拙与力感,显现出墨松雄浑古茂的气质。其花木作品多吸收民间美术因子,运用大胆的设色、谐音象征等手法,更具实际功能,如祝愿加官进爵、庆生贺寿等,突出表现赞美生活、寓意吉祥的平民现实理想。

清 任颐 玉堂富贵图轴纸本设色 纵一八九·三厘米 横四九厘米 故宫博物院藏画上绘牡丹、玉兰两种吉祥寓意的花卉,合祝富裕显贵、职位高升

阅读链接

“扬州画派”与 “海上画派”

—

◎ “扬州画派”是清代康熙中期至乾隆末期随着扬州盐商兴起而活跃于扬州地区的一些职业画家所形成的绘画派别,其中以华喦、金农、郑燮、李方膺、李鱓等“扬州八怪”为代表,他们大都出身于文人阶层,以卖画为生,其绘画注重个性表达,讲求创新,主观色彩强烈,强调诗词、书法与绘画的结合,对后世尤其是近现代绘画有深远影响。

◎ “海上画派”又称“海派”,是指随着清末上海商业的兴起而活跃于上海地区的一批画家所形成的绘画派别。其中以“海上四杰”(虚谷、任颐、吴昌硕、蒲华)与“海上四任”(任熊、任薰、任颐、任预)为代表,其绘画商业色彩较为浓重,体现时代生活气息,并融合外来艺术技法,在清代“正统派”绘画之外独树风标,对近现代绘画影响深远。

清初花木画以恽寿平为代表,其没骨花提倡在形似的基础上兼具神韵,突出注重写生的创作理念。康、雍、乾宫廷花木画在宋代之后再次出现兴盛的局面,其中花木图谱颇为流行,出现了前代罕有的塞外、海西等奇花异木题材,并注重祥瑞花木之表现,凸显了富贵吉祥、宣扬政治清明的帝王品味。清代中晚期的扬州画派与海派画家多兼具文人与职业画家的双重身份。由于受商品经济与新兴市民文化的影响,具有富贵、吉祥寓意和长寿、加官进爵等功能的世俗酬应类花木画广泛流行,表现出对现实生活的关心与平民世俗趣味的认同。总体来说,对功能化、平民化的强调与追求,使得清代花木画在前代的基础上有了进一步的演变和拓展,并呈现出鲜明的时代特征。

清 吴昌硕 紫藤图轴纸本设色 纵一六三·四厘米 横四七·三厘米故宫博物院藏

吴昌硕花卉作品多有深厚的金石篆刻及书法基础,其笔下多绘紫藤、丝瓜、葫芦等藤蔓植物与其书法用笔相合。