舌针配合康复训练对脑卒中恢复期患者吞咽功能及肢体功能影响研究*

2019-09-26支建梅卜秀焕刘淑萍王海玉李文敬李淑荣

支建梅,卜秀焕,刘 更,王 田,刘淑萍,王海玉,李文敬,李淑荣

(秦皇岛市中医医院,河北 秦皇岛 066000)

脑卒中是一种突然起病以局灶性神经功能缺失为共同特征的急性脑血管疾病[1]。约80%急性脑卒中患者伴有不同程度的功能障碍,其中吞咽功能障碍和肢体偏瘫最常见[2]。研究表明,约有22%~65%脑卒中患者会出现不同程度的吞咽障碍,其中急性期约占41%,恢复期占16%[3]。脑卒中的高致残率,使得70%~80%遗留不同程度的肢体运动功能障碍[4]。脑卒中目前恢复期已备受临床关注,针刺治疗具有整体性和双向性调节,可长期应用于脑卒中的治疗,具有一定治疗效果,配合早期康复训练,促进神经功能系统的恢复同时间接恢复肢体运动功能。为了进一步探讨早期应用舌针配合康复训练对脑卒中恢复期患者的吞咽功能及肢体运动功能的效果,为临床研究提供指导[5],我院自2016年3月—2017年6月选取脑卒中恢复期患者采用舌针配合康复训练治疗,现报道如下。

1 资料和方法

1.1 一般资料

选取2016年3月—2017年6月住院治疗的78例脑卒中恢复期患者为研究对象,且伴有一定程度的吞咽功能和肢体功能障碍。按照随机数字表法,分为对照组与联合组,每组39例。其中对照组男19例,女20例,年龄50~77岁,平均(62.78±6.78)岁,病程1~3月,平均(2.27±0.30)月;联合组男21例,女18例,年龄50~80岁,平均(63.16±6.92)岁,病程1~3个月,平均(2.38±0.33)个月。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有均衡性。

1.2 纳排标准

1.2.1 纳入标准 ①符合《中风病诊断与疗效评定标准(试行)》中风及《各类脑血管病诊断要点》脑卒中的诊断标准[6],并经颅脑CT或MRI确诊;②发病2周至6个月处于恢复期;③Glasgow昏迷评分>8分,无明显意识障碍和语言障碍,病情平稳;④本研究方案经医院伦理会委员批准,患者或家属签署知情同意书。

1.2.2 排除标准 ①病情危重或急性期病情尚未稳定,伴有意识障碍或严重认知功能障碍,或伴有完全性失语;②其他咽喉疾病;③伴有严重心血管、肿瘤、免疫系统及血液系统疾病;④有痴呆、精神病或癔病等;⑤血压过高(>180/120 mmHg);⑥近半年内有外伤、手术史;⑦不能接受本研究治疗方案,要求改变治疗方案。

1.3 治疗方法

入院后均予西医常规治疗,包括扩张血管、营养神经、感染预防等,合并高血压、高血脂、高血糖者则配合降压、降脂、降糖,使患者血压、血糖基本恢复正常,同时给予健康合理的饮食搭配和作息习惯。

对照组予康复训练,内容包括:①吞咽功能训练,包括温度刺激易化,帮助患者训练控制软腭,经手法行机械刺激,有关吞咽器官的运动性训练、呼吸训练、强化吞咽技巧的训练及进食训练;②卧床期间,予躯干肌牵拉、坐起、翻身等以及良肢摆放;③坐位平衡训练,并指导坐位到站位训练;④下肢负重训练,诱发肌张力;⑤步行训练,纠正不良步态;⑥上下楼梯训练,锻炼其协调性;⑦予步行器、矫形器等辅助治疗。

联合组加予舌针治疗,具体如下:取穴廉泉、夹廉泉(双侧)、金津、玉液、舌下穴(双侧);针具:一次性华佗牌针灸针(苏州医疗用品厂有限公司),规格:0.25 mm×40 mm;廉泉穴施以合谷刺法,先向舌根方向刺入40~44 mm,再向左右各刺入40~44 mm,局部得气;夹廉泉,针尖向舌根方向进针25~40 mm,局部有酸胀感即可;舌下穴,向舌根方向刺入,局部得气。以上腧穴得气后施予平补平泻手法;三棱针快速点刺金津、玉液,不留针,见血为度。穴位定位参照2006年中华人民共和国国家标准《腧穴名称与定位》(GB/T12346-2006)。上述治疗均1天/次,连续治疗6天,休息1天,7天为1个疗程,均连续治疗12个疗程。

1.4 观察指标

1.4.1 吞咽功能 蛙田饮水试验,让患者饮30 mL温开水,观察个记录饮水时间、有无呛咳等。分级如下:1级为可顺利将水1次咽下;2级为分2次咽下,无呛咳;3级为可1次咽下,但有呛咳;4级为分2次或2次以上咽下,有呛咳;5级为频繁呛咳,无法全部咽下。中文版吞咽功能评估量表(CUSS)[7],要求患者按顺序进食半固体、液体、固体的食物,评估每种食物吞咽的情况,达到5 min才可吞咽下一种食物。评分标准:20分为无吞咽障碍,15~19分为轻度吞咽障碍,10~14分为中度吞咽障碍,0~9分为重度吞咽障碍。

1.4.2 肢体运动功能 采用简式Fugl-Meyer(Fugl-Meyer assessment,FMA)[8],该量表从上、下肢屈伸肌协同运动、反射、协调能力、运动速度等方面评估,上肢最高分为66分,下肢最高分为34分,分值越高表示肢体运动功能越佳。

1.4.3 日常生活活动能力 采用Barthel指数(BI)评估日常生活活动能力,从大小便控制、如厕、进食、穿衣、上下楼、转移、步行、洗澡、修饰等10个方面评估,满分100分,分数越高提示日常生活活动能力越佳。

1.4.4 可塑性相关蛋白 采集治疗前后晨起空腹肘静脉血3 mL,以3 000 r/min离心10 min,静置20 min,取上层血清,应用酶联免疫吸附试验(ELISA)检测血清神经生长因子(NGF)、脑源性神经营养因子(BDNF)水平。

1.5 疗效评价标准

疗效评价标准参照《中药新药临床研究指导原则》(试行2002),基本痊愈:神经功能缺损程度评分(NIHSS)减少≥90%,病残程度0级;显著进步:NIHSS减少在46%~89%,病残程度在1级~3级;进步:NIHSS减少在18%~45%;无效:NIHSS减少18%以内,或增加[9]。

总有效率=(基本痊愈例数+显著进步例数+进步例数)/总例数×100%。

1.6 统计学方法

2 结果

2.1 两组蛙田饮水试验比较

与治疗前比较,治疗后两组蛙田饮水试验分级均明显降低(P<0.05);与同时间对照组比较,治疗后1、2、3月联合组蛙田饮水试验分级均显著较低(P<0.01)。见表1。

表1 两组不同时间蛙田饮水试验分级比较级)

2.2 两组CUSS评分比较

与治疗前比较,治疗后两组CUSS评分均明显升高(P<0.05);与同时间对照组比较,治疗后1、2、3月联合组CUSS评分均显著较高(P<0.01)。见表2。

表2 两组不同时间CUSS评分比较分)

2.3 两组FMA评分比较

与治疗前比较,治疗后两组FMA评分均明显升高(P<0.05);与同时间对照组比较,治疗后1、2、3月联合组FMA评分均显著较高(P<0.01)。见表3。

2.4 两组BI评分比较

与治疗前比较,治疗后两组BI评分均明显升高(P<0.05);与同时间对照组比较,治疗后1、2、3月联合组BI评分均显著较高(P<0.01)。见表4。

表3 两组不同时间FMA评分比较分)

表4 两组不同时间BI评分比较分)

2.5 两组可塑性相关蛋白比较

与治疗前比较,两组NGF、BDNF水平显著升高(P<0.01);与对照组比较,联合组NGF、BDNF水平显著较高(P<0.01)。见表5。

表5 两组血清NGF、BDNF水平比较

注:t1、P1为治疗后对照组与联合组比较。

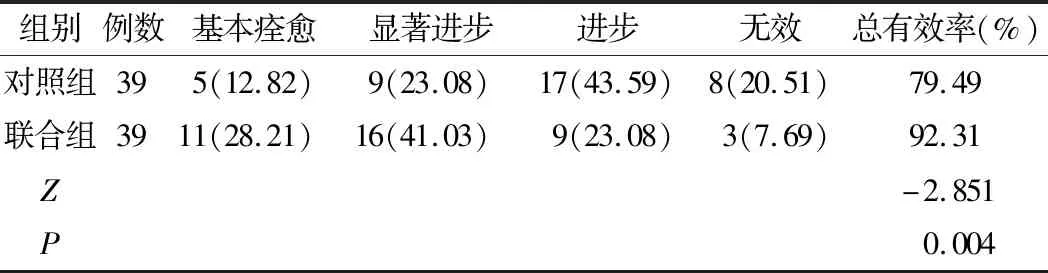

2.6 两组临床疗效比较

经12个疗程治疗后,对照组基本痊愈5例,显著进步9例,进步17例,无效8例,总有效率79.49%;联合组基本痊愈11例,显著进步16例,进步9例,无效3例,总有效率92.31%,两组比较有显著统计学意义(Z=-2.851,P=0.004<0.01)。见表6。

表6 两组临床疗效比较 [例(%)]

3 讨论

随着我国人口老龄化的加剧,中风病已成为危害老年人群健康和生命的主要疾病之一。据统计,约43.2%中风病患者治疗后生活难以自理,主要表现为吞咽困难、偏瘫、失语等后遗症[10]。中风后发生吞咽功能障碍机制是由于局部大脑组织缺血、缺氧,致使舌咽神经、迷走神经、舌下神经发生核性或核下性损害,从而引起假性延髓麻痹,损害吞咽中枢[11]。中风后肢体运动功能障碍主要为大脑激活肌肉的协调模式失调,造成肌肉力量减弱、无力,使肢体运动丧失灵活性、稳定性和精确性[12]。吞咽功能障碍、肢体功能障碍等多种并发症,使工作和生活质量大大下降,而针对性恢复肢体功能,恢复、消除吞咽障碍具有重要临床价值。

随着医学诊疗技术的发展,中风病早期药物已及时到位,但致残率仍很高。伴随我国康复医学迅猛发展,康复训练被广泛应用于高致残率疾病预后上。循证医学表明,康复训练是降低致残率、提高生活质量最行之有效的手段,亦是中风病组织化管理中重要组成部分[13]。有文献表明,康复开始的时间越迟,康复疗效呈现递减趋势[14]。脑可塑性和功能可重建性是中风病后神经康复治疗的理论基础[15]。脑组织损伤后,损伤中心区域周围神经细胞并未死亡,形成缺血半暗带,早期对其有利的干预措施能促进侧支循环或神经轴突联系的建立,从而促进病灶周围或健侧神经细胞的重组和代偿。康复训练通过调节神经系统内蛋白的表达,改善病灶区脑细胞营养和代谢,从而促进神经细胞功能恢复。吞咽功能训练中通过口面肌群的运动训练、腭咽闭合训练、体位和补偿技术来促进吞咽功能的恢复。其主要机制是根据神经促通技术和神经元再塑原理,通过口唇、面颊部、舌部的主动或被动运动来改善吞咽和构音器官的血液循环,提升咽部肌肉的灵活性和协调性。可见,早期康复训练能够促进神经细胞代偿再生的进程,尤其是在中风病早期给予规范、系统、适量科学的康复训练,能促进血液循环和新陈代谢,改善神经功能,减轻肌肉萎缩、足下垂、肩关节脱位、关节挛缩畸形等常见继发障碍[16],提高肢体运动功能,从而提升生活自理能力。

针灸是中医学中传统的治疗手段,其对中风病后患侧肢体运动功能、躯体感觉功能、言语功能、日常生活自理能力等恢复具有重要的意义,是脑卒中康复治疗中的重要方法[17]。近代医家认为,中风病恢复期患者以痰瘀互阻为主要病机,其致病因素有风、火、痰、瘀、虚、血六端,正邪消长、反复无常,病邪横窜经络、夹瘀夹痰,阻塞经脉,又易生痰瘀,恶化不断[18]。吞咽障碍者,多是痰瘀闭阻咽关舌窍,气血不畅、经气不通而发病,故治宜理气活血、化痰通路为主。廉泉别名“舌本穴”,《针灸资生经》载:“廉泉主舌下肿难言,舌纵缓”[19],主治中风失语、舌强等症;配伍夹廉泉,加强气血津液的调节,化痰利咽且濡养之,与廉泉相配可加强利咽活络之效;金津和玉液为经外奇穴,其浅层有舌神经和舌静脉,深层有舌神经和舌下神经,点刺放血,不仅能发挥祛瘀生新的目的,还能刺激局部相关神经,从而改善舌强、喑哑等症状。点刺放血可改善大脑皮层运动功能区的血液循环,促进中枢神经系统功能的恢复,改善脑部能量代谢,促进脑功能重塑[20]。现代医学研究表明,针刺能够促进各种神经营养因子、生长因子的表达,从而促进脑神经细胞的发育、修复、再生,并促进神经干细胞的增生、分化,促进髓鞘的形成,达到构建神经网络的目的,使语言、肢体功能改善[21]。早期针刺不仅促进潜伏通路和休眠突触的活化,还能降低神经功能的残疾程度,杜绝或减轻废用综合征的发生[22]。

本研究结果显示,常规治疗及康复训练能够有效改善患者吞咽功能及肢体运动功能、提高日常生活活动能力、促进可塑性蛋白表达,但是临床疗效有待提高。加用舌针治疗的联合组更能显著改善吞咽功能及肢体运动功能、提高日常生活活动能力、促进可塑性蛋白表达,其临床疗效显著高于对照组(P<0.01),证实了早期应用舌针配合康复训练治疗中风病恢复期患者临床疗效显著,使患者运动功能恢复良好,社会活动增加,同时使其能尽早回到日常生活和工作中。脑卒中恢复期患者生活质量相对低下,常规西医治疗及康复训练能有效改善中风病患者吞咽功能及肢体运动功能。而配合早期舌针治疗,能进一步改善患者吞咽功能和肢体运动功能。综上,早期应用舌针配合康复训可最大程度恢复脑卒中恢复期患者吞咽功能及肢体运动功能,值得临床推广。