长白山4种主要森林类型地表凋落物引燃概率

2019-09-24王晓娜蒋红卫张大明孙景花

周 勇,王晓娜,王 丽,蒋红卫,张大明,郝 沙,孙景花,章 林

(1.吉林省林业科学研究院,吉林 长春 130033;2.吉林省莫莫格国家级自然保护区管理局,白城 镇赉 132000;3.吉林省长春市双阳区林业局奢岭林场,长春 双阳 130607;4.吉林省森林防火预警监测指挥中心,吉林 长春 130022)

森林可燃物、火源和氧气是构成森林火灾发生的三大因素,森林火灾的蔓延一般起始于地表火,而地表凋落物往往是最先被引燃。根据吉林省近38年森林火灾发生的火源情况统计,人为活动引起的森林火灾达到火灾比例的90%,烟头、秸秆则是人为火源里最重要的组成部分。因此,为有效地减少森林火灾的发生,研究烟头、秸秆引燃森林可燃物对森林火灾的预防和森林防火管理工作具有重要意义。

当前对于烟头引燃可燃物的相关研究有:杨美和[1]研究了可燃物含水率与烟头引燃的时间关系,王刚[2]等提出烟头引燃可燃物对可燃物结构和风速有一定要求,金森等[3-4]用压缩比描述可燃物床层结构,并建立了烟头引燃红松、蒙古栎叶片的概率模型,杨屹茂[5]分析了烟头放置位置和烟头长度对可燃物引燃的影响,Tse[6]等指出了可燃物阴燃向有焰燃烧转化与风速的关系,Ortiz-Molina[7]研究表明,阴燃向有焰燃烧转化需要很高的养体积分数。张品[8]等分析了打捆秸秆火锋面的传播速度,得出着火锋面温度与风量的关系,于兆丰[9]等对农村秸秆利用现状、危害及解决方法展开了论述,宁逵[10]等提出推进黑龙江省秸秆能源化利用的对策建议。

本研究通过设置烟头平置、烟头插入和秸秆明火3 种引燃方式,并通过野外调查结果模拟林下地表凋落物层物理情况,这更加符合烟头、秸秆引燃林下地表凋落物的真实发生情况。以长白山主要森林类型红松、蒙古栎、针阔混交和阔叶混交林地表凋落物为研究对象,红松是东北地区典型温带森林生态系统的主要树种[11],蒙古栎叶片晚秋尚未完全脱落且极易燃烧,针阔混交和阔叶混交林林内垂直分布连续性高,易形成树冠火。

1 材料与方法

1.1 研究区域概况

抚松县位于中国吉林省东南部。松花江上游,长白山西北麓,东经127°01′~128°06′,北纬41°42′~42°49′。属中国东北部山区寒温带湿润气候区,年平均气温1.9℃~4.3℃,年平均降水量763~834 mm。森林资源方面,有林地面积达55.1万hm2,森林覆盖率76.4%,立木蓄积量8500万m3。植被分布主要包括红松、水曲柳、蒙古栎、紫椴、云杉、黄波罗、核桃楸等,素有“红松之乡”称谓。

1.2 实验样品采集

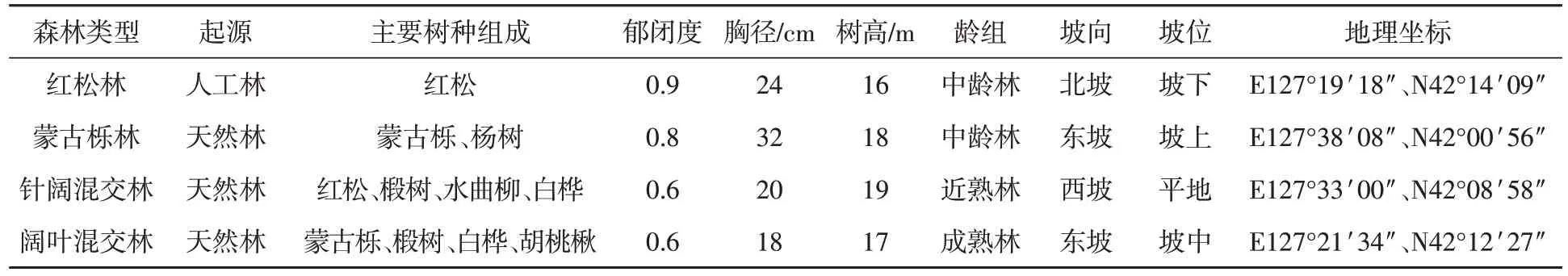

2017年10月,在抚松县松江河林业局选取森林面积分布的总面积在5 hm2以上的红松林、蒙古栎林、针阔混交林和阔叶混交林为对象,在其典型林分内设置标准地,标准地设置大小为20 m×30 m。在设置的标准地内,分别调查、记录各森林类型树种组成、郁闭度、龄级和胸径等信息见表1。采用“五点法”取地表凋落物,样方设置大小为1 m×1 m,将所有采集样品装袋、标记、带回,其中涉及测量绝干含水率的样品封闭包装。

1.3 引燃实验

地表凋落物铺设1 m×1 m 实验床层,并设置为20个0.2 m×0.2 m的网格。设置引燃实验分类因素包括风速、含水率、引燃方式、凋落物床层载量和高度。其中:风速(m/s)为0、1、2;含水率(%)为风干含水率、采样含水率;引燃方式为烟头平置、烟头插入和秸秆明火。凋落物床层载量×高度(t/hm2×cm),其中红松林为3×1、4×1、5×1、3×2、4×2、4×3、5×3、6×3;蒙古栎林为2×2、3×2、3×4、4×4、3×6、4×6;针阔混交林为2×2、3×2、2×3、3×3、4×3、2×4、3×4、4×4;阔叶混交林为2×2、2×3、3×3、2×4、3×4、3×5。将红松林、蒙古栎林、针阔混交林和阔叶混交林地表凋落物进行实验样品选取,其中凋落物床层高度、载量相同或相近的设置为同一重复,分别用于不同风速、不同含水率和不同引燃方式实验,每个交互水平实验重复9次,引燃记为“1”,不燃记为“0”。引燃网格位置分布见图1。

图1 引燃网格位置分布

1.4 研究方法

使用SPSS 19.0 进行单因素方差分析和二元逻辑回归分析。利用地表凋落物含水率、高度、载量和风速的各个水平及各森林类型烟头平置、烟头插入和秸秆明火的引燃情况。计算红松林、蒙古栎林、针阔混交林和阔叶混交林地表凋落物在烟头平置、烟头插入和秸秆明火3 种引燃方式下的引燃结果的差异情况;计算烟头平置、烟头插入和秸秆明火3种引燃方式下红松林、蒙古栎林、针阔混交林和阔叶混交林地表凋落物的引燃结果的差异情况。通过二元逻辑回归分析,构建烟头、秸秆引燃不同森林可燃物概率模型。

表1 标准地基本信息

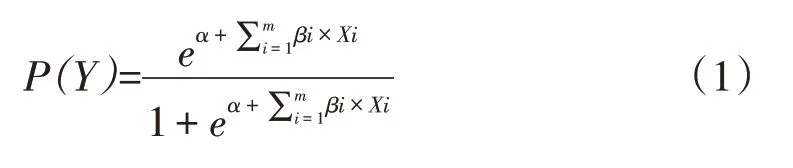

Logistic回归概率模型表达式:

P(Y)为可能发生的概率,Xi为第i个自变量,βi为第i个参数,α为常数项,m为自变量的个数。

这里令:

Z代表的是第i个变量不能观测到的变量值。

据此可以得到简洁表达式:

2 结果与分析

2.1 地表凋落物引燃情况

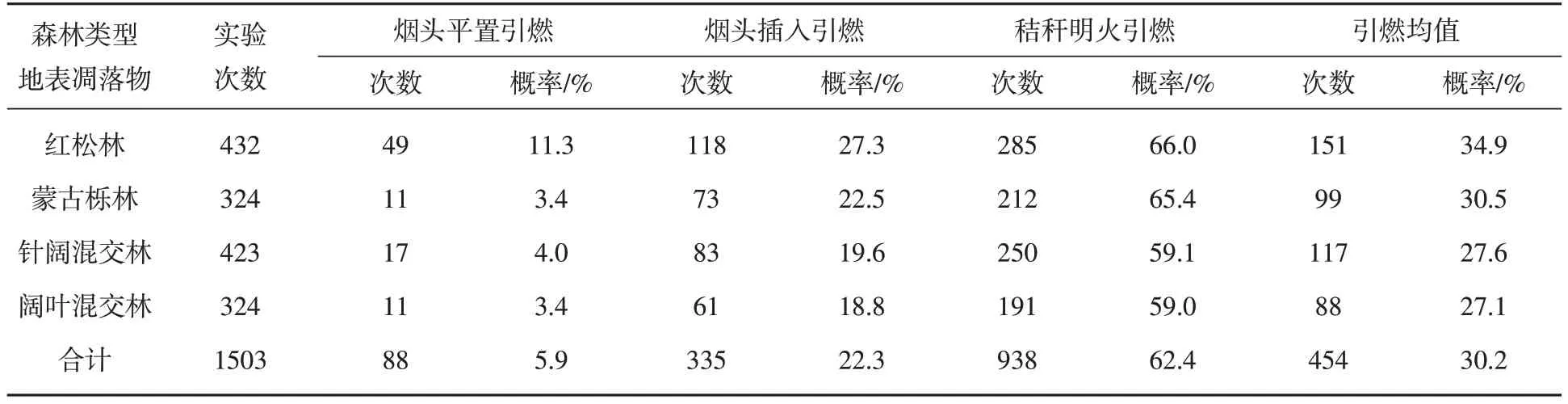

分别对4种森林类型地表凋落物进行烟头平置、烟头插入和秸秆明火引燃实验。结果表明,地表凋落物被引燃的概率为30.2%;在3种引燃方式下红松林地表凋落物引燃概率均最高,平均34.9%;阔叶混交林地表凋落物引燃概率均最低,平均27.1;烟头平置引燃各森林类型地表可燃物概率最低5.9%,其次为烟头插入引燃22.3%,最高为秸秆明火引燃62.4%。各森林类型地表凋落物引燃情况见表2。

2.2 地表凋落物引燃差异情况

通过对红松林、蒙古栎林、针阔混交林和阔叶混交林进行方差齐性检验,结果表明各指标均未满足方差齐性要求,方差齐性结果见表3。

采用Welch分布的统计量进行各组均值是否相等的检验,均值相等的健壮性检验结果见表4。3 种引燃方式下4 种森林类型地表凋落物均存在显著性差异。

采用Games-Howell 方法对未假定方差齐性的各指标进行多重比较,蒙古栎林、针阔混交林和阔叶混交林地表凋落物的3种引燃方式引燃结果均差异性显著,红松林地表凋落物烟头平置与烟头插入、秸秆明火引燃方式引燃结果存在显著性差异,见表5。

表2 各森林类型地表凋落物引燃情况

表3 方差齐性检验

表4 均值相等的健壮性检验

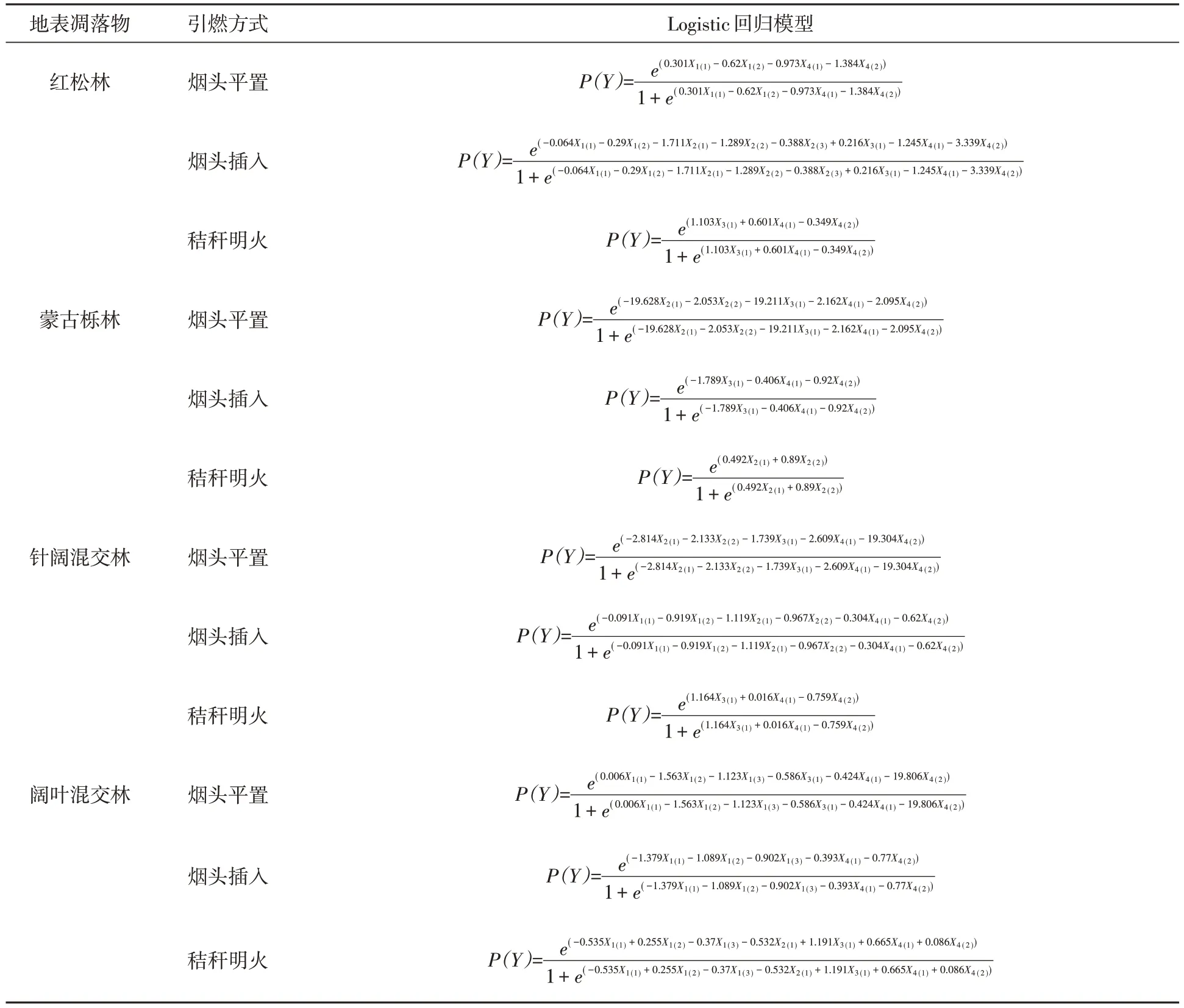

2.3 地表凋落物引燃概率模型

随着模型逐渐步进,模型Sig.值<0.05,概率预测模型效果显著。模型系数的综合检验见表6。

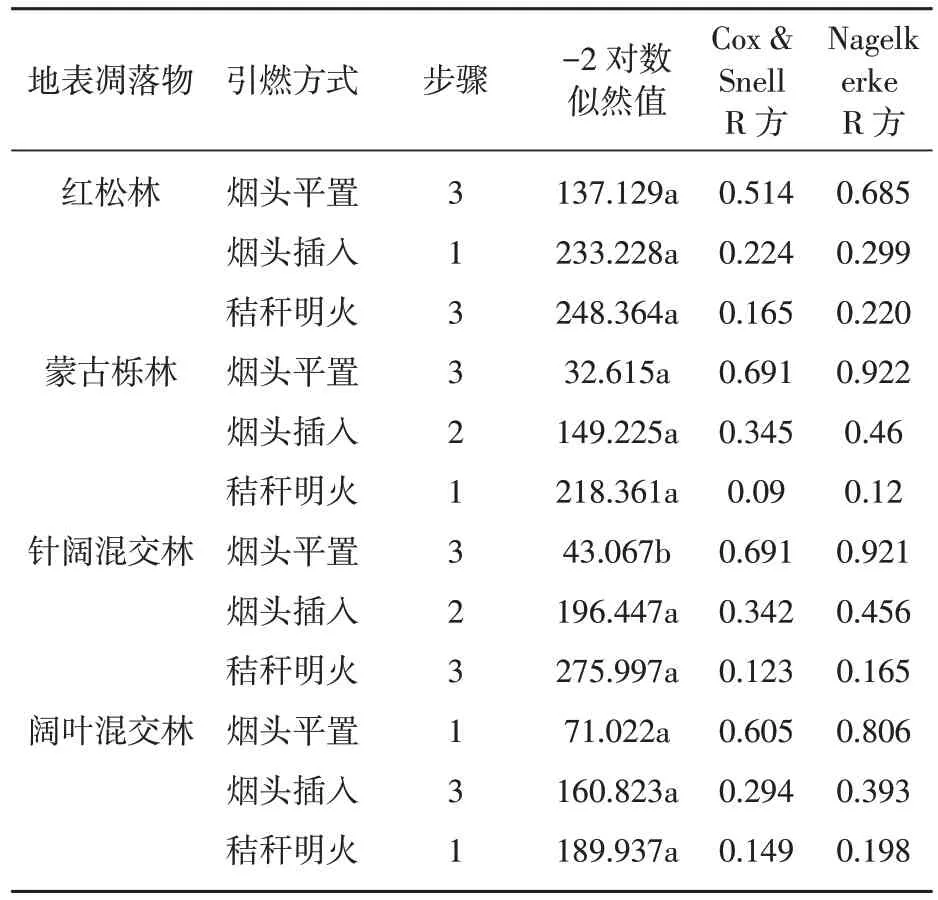

蒙古栎林、针阔混交林地表凋落物烟头平置引燃预测模型预测效果最好,蒙古栎林地表凋落物烟头平置引燃预测模型预测效果最差,3种引燃方式中模型的预测效果是烟头平置最佳、烟头插入次之、秸秆明火较差。Cox & Snell R 方和Nagelkerke R方拟合效果见表7。

Sig.值>0.05,说明模型能够很好地拟合整体,不存在显著差异。Hosmer-Lemeshow 检验结果见表8。

表5 地表凋落物引燃多重比较结果

表6 模型系数的综合检验

建立地表凋落物引燃Logistic 回归模型,Logistic回归模型见表9。

选定案例中,阔叶混交林地表凋落物烟头插入没有引燃预测结果97.7%最佳,蒙古栎林地表凋落物秸秆明火引燃预测结果100%最佳,针阔混交林地表凋落物烟头平置总计预测成功率95.6%最佳;未选定的案例中,针阔混交林地表凋落物烟头平置没有引燃预测结果98.1%最佳,蒙古栎林地表凋落物秸秆明火引燃预测结果100%最佳,阔叶混交林地表凋落物烟头平置总计预测成功率95.9%最佳;3 种引燃方式中选定、未选定案例预测结果均烟头平置最佳、烟头插入次之、秸秆明火较差;4个森林类型地表凋落物中引燃预测效果针阔混交林最佳,阔叶混交林次之,红松林最差。选定、未选定案例预测结果见表10。

表7 模型汇总

3 讨论和结论

3 种引燃方式下引燃4 种森林类型地表凋落物的结果均存在显著性差异,红松林地表凋落物烟头插入与秸秆明火引燃方式引燃结果差异不显著,其他森林类型地表凋落物的不同引燃方式引燃结果差异性显著。3 种引燃方式引燃地表凋落物概率从高到低为秸秆明火、烟头插入和烟头平置,引燃预测效果为烟头平置最佳、烟头插入次之、秸秆明火较差。4种森林类型地表凋落物引燃从易到难为红松林、蒙古栎林、针阔混交林和阔叶混交林,引燃预测效果为针阔混交林最佳,阔叶混交林次之,红松林最差。

表8 Hosmer-Lemeshow检验

当地表凋落物床层设置为不同物理水平时,火源释放的热量和分散的可燃性气体表现出的可燃物温度升高和可燃性气体浓度累积存在很大差异。这成为烟头引燃地表凋落物能否从阴燃转化为明火的关键。本实验设置的烟头燃烧长度为1 cm,燃烧所释放的热量存在不足以维持火源周围可燃物全部水分的蒸发的情况,而秸秆明火可以瞬间释放大量的热以满足周围可燃物水分的完全蒸发,同时可燃物周围凝聚的高浓度可燃性气体将直接引燃可燃物。这与本文研究结果相符。根据研究的结果,对烟头、秸秆的火源管理提出指导性意见:科学手段营林可提高地表凋落物含水率,地表湿润则不易被点燃;农事活动中控制秸秆远离林缘边界。秸秆火焰驻留时间短,会在短时间内燃尽,不足以随风飞落林内增加森林火灾发生危险。

表9 地表凋落物引燃概率模型

表10 预测结果