新常态下农村劳动力转移及其减贫效应分析

2019-09-23刘晶孙亚南

刘晶 孙亚南

内容摘要:我国是农业大国,“三农”问题是我国历届政府工作的重中之重,农村贫困问题始终是困扰我国农村经济发展的根本问题,是关系社会稳定、现代化建设能否顺利实现的重要问题。解决农村贫困问题的关键在于增加农民的收入,在经济发展新常态背景下,本文通过研究我国农业劳动力转移的措施以及减贫效应,以期对我国当前和今后做好农业劳动力转移工作以及各级政府建立健全促进农业劳动力转移的科学机制做出有益探索。

关键词:新常态 农村劳动力转移 农民收入 减贫效应

引言及文献综述

在改革开放启动工业和农业现代化进程后,农业劳动力转移始终是摆在我国各级政府面前突出而重要的问题,截止到2016年底,我国农民工数量已达到28171万人,且正以每年300万人的速度递增,各种数字表明,农业劳动力转移已成为当代中国社会经济领域中的重要问题。农业劳动力转移是一国或地区由二元经济结构向现代一元经济转换进程中必然发生的现象,是实现农业现代化、推进区域经济快速发展的重要环节。经济新常态下我国推进农业供给侧结构性改革、加快对农业进行结构性调整,是提高我国农业竞争力的重要举措。

农业劳动力的非农化转移是发展中国家实现经济增长和社会发展进程中必然经历的一项经济活动,进而对缓解贫困做出了重要贡献。大多数学者认为劳动力非农化转移对农村减贫具有正面效应,缓解了农民家庭贫困。Bertoli(2014)通过对厄瓜多尔的移民研究发现,从移民非农产业所得的汇款方面测算,移民往所在家庭补贴可以使贫困度降低17.4%-20.8%。贾朋等(2016)通过宏观和微观数据表明2015年我国农村家庭可支配收入的40%来自于非农收入,农村劳动力转移对减贫做出重要贡献,贫困家庭通过劳动力转移到本地或异地非农劳动力市场,并通过家庭内部的收入转移,实现缓解贫困。也有学者认为农村劳动力转移对减贫具有双重效应。国外学者Wong Hock和Fumitaka Furuoka(2005)采用协整分析方法研究了人口流动与地区间经济发展关系,最后得出人口流动对经济发展的影响是利弊兼存。李翠锦(2014)认为农村劳动力非农化转移对不同情况下的农村居民减贫效应是不同的,一方面劳动力非农化转移就业为农村家庭增加了收入,对农村缓解贫困起到积极影响。另一方面农村劳动力的转移减少了从事农业生产的劳动力,特别是高素质和青壮年的劳动力的流失对农业产业长远发展是不利的,直接影响农作物的产出,降低农业产出增长率,特别是没能转移出去的农村家庭却日趋贫困化,阻碍了农村减贫的进程。

促进农业劳动力转移的动因研究

由于我国长期以来受城乡二元制度及其衍生的城乡二元社会保障制度的影响,在这种制度下,转移到城市农业劳动力根本无法享受到与城市居民同等的各种社会福利待遇,也很难真正融入城市生活。

(一)农业劳动力转移到城市就业的基本动因分析

改革开放以来,我国正是由于受到农村较低收入的推力和城市较高收入拉力的影响,发生大规模的农业劳动力向城市转移的现象,并且随着城乡收入差距拉大,其转移的规模呈逐年扩大的态势,进入20世纪90年代以来,城市化进程加快,城市经济的快速发展,引致对农业劳动力需求量增大,据国家统计年鉴和农民工监测报告显示,从1991年到2016年全国农民工年均转移770.6万人,城乡收入差距由1991年的2.40达到2009年最高点的3.33,之后降至2016年的2.72,呈现先快后慢的倒“U”型增长曲线。若只考虑农业劳动力向城市转移挣得非农收入这一种路径的情况下,农业劳动力向城市转移的经济行为即转移决策由转移挣得净收益来决定。如果转移预期净收益是正值,那么就会出现农业劳动力向城市转移,转移净收益值越大,农业劳动力转移规模越大。因此,在托達罗关于劳动力迁移模型的基础上可以把农业劳动力向城市转移的基本动因表示为:

其中: Vu表示转移的农业劳动力在城市内获得非农收入,Yu(t)表示农业劳动力t期内获得的实际非农收入;Vr表示农业劳动力在农村从事农业获得的农业收入,Yr(t)表示农业劳动力t期内在农村获得的实际农业收入;Vb表示转移过程中获得非农收入;n代表农业劳动力在城市从事非农职业的时间长度;r表示贴现率;C(0)代表转移成本,主要包括心理成本和交通成本;V(0)表示转移净收入。农业劳动力向城市转移的基本动因可以解释为:当V(0)>0,表示农业劳动力愿意转移到城市非农就业,V(0)越大代表非农收入越多,农业劳动力转移转移城市的意愿越强烈,规模越大;当V(0)<0,表示非农收入小于农业收入,农业劳动力不愿意转移到城市就业。

(二)农业劳动力非农化转移的基本动因综合分析

经济收入是影响农业劳动力非农化转移决策的主要因素,在实际生活中,农业劳动力同时面临两种非农化转移路径时必然受到经济收益的影响,选择其中一种路径必然受到另一种路径的影响。农业劳动力非农化转移是基于非农收入与农业收入的差异考虑的,那么在面临选择转移到城市就业还是在农村就地非农化转移就业时,农业劳动力也会通过比较两种转移路径的经济收入后作出经济行为。一是当城市部门提供的工资水平(刨去转移成本)高于农村非农部门的工资水平,且在农村非农收入大于从事农业收入时,农业劳动力会选择转移到城市非农就业;二是当农村非农部门工资水平高于或与城市部门相当的工资水平时,再基于城市转移成本存在的考虑,农业劳动力会选择在农村就地非农转移就业,这就是近年来我国同时发生东南沿海 “用工荒”和大批农民工回乡创业发展的现象。在以上分析的基础上,两种路径下农业劳动力非农化转移的经济行为可以通过满足下列条件来选择:

当Vb1>Vb2,也即是:Vu-Vrno-C>0时,如果Vb1>0,那么农业劳动力会选择转移到城市就业,否则农业劳动力不会转移,从而选择在农村从事农业生产活动;当Vb1

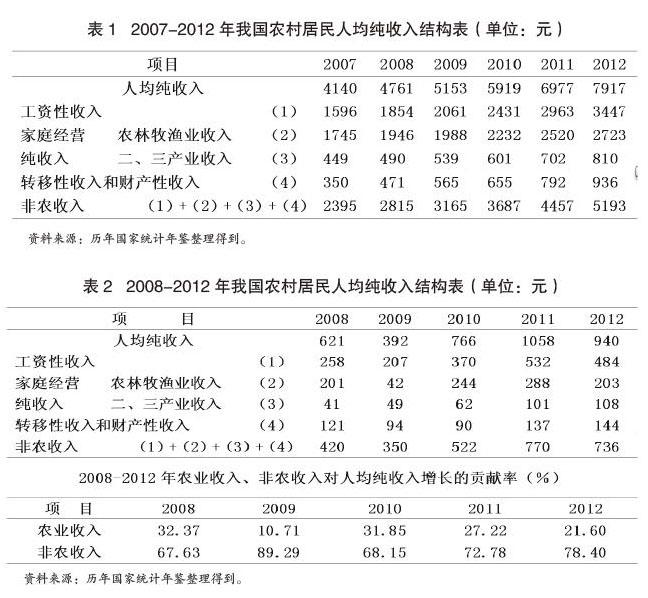

农业劳动力非农收入增长对农民纯收入增长起决定影响

农业收入主要指家庭经营收入中的农林牧渔等第一产业收入,可以得出近几年农业劳动力的农业收入和非农收入数值(详见表1),由于2013年及以前国家统计年鉴关于农村居民人均纯收入来源中非农收入和农业收入均有详细列出,2014年以后统计年鉴不再详细列出,这里用2013年及以前的国家统计年鉴的数据来表示,以2007-2012年间的数据为例。

通过表1可以整理出表2,以2008-2012年间为例,从表2中可看出这5年农村家庭人均纯收入及其构成中工资性收入、家庭经营性收入中的一、二、三产业收入、转移性收入和财产性收入以及非农收入等所有收入的增长情况,还有2008-2012年间农业收入、非农收入对人均纯收入增长的贡献率(见表2)。

从表2中可以看出,非农收入对农村居民人均纯收入增长具有决定性影响。因此,农业劳动力非农化转移对农民收入结构具有决定性影响,提高了农民的人均纯收入水平,一是增加了农民工资性收入,提升了工资性收入在收入结构中的比重;二是促进了农业生产,增加了农业收入,农业劳动力非农化转移是提高农民收入的重要途径,通过农业劳动力非农化转移这一传导机制使农村居民收入持续稳定增长。

农业劳动力转移影响农民收入的计量检验

(一)模型设计与指标选择

本文通过引入柯布-道格拉斯生产函数来分析农业劳动力转移和农民收入间的关系,农业劳动力转移被作为一项投入要素,农民收入作为产出。其表达式如下:

其中,C为常数项,income为农民收入,mig为农村剩余劳动力转移数量,hc为农村人力资本水平,CV为影响农民收入的其他因素,β表示各自变量对农民收入的影响程度,ε为不能被模型解释的随机波动。本文选取1991-2016年年度数据作为样本,为消除数据异方差问题,农民收入、农民剩余劳动力转移数量、人均耕地面积取自然对数处理。

(二)计量检验结果分析

非平稳的时间序列会使结果出现伪回归,为使结果更加准确可靠,首先需对数据的平稳性进行单位根检验,由单位根检验结果表3可知,各变量的一阶差分序列在5%或1%的显著水平下通过了平稳性检验,可以进一步分析各变量间的长期均衡关系。

使用Johansen方法对本文各变量进行协整检验,特征根的趋势值trace在5%的统计水平下存在5个协整关系,对以上数据进行回归得到各解释变量与农民收入之间的关系,结果如表4所示。由回归结果表可知,农业劳动力转移数量、农民人力资本水平和农村交通情況的系数均显著为正,即这三个因素能够对农民增收具有积极作用,这同前文分析一致,农业劳动力转移,受教育程度的提升和农村公路里程的增加均为增加农民收入的重要途径。财政支农的系数为负,人均耕地面积的系数为正,但都没有通过显著性检验。人均占有耕地的系数也没有通过显著性检验。农村金融发展的系数为负,且在10%的统计水平下通过了显著性检验。

(三)格兰杰因果关系检验

为进一步分析各解释变量和农民收入间的相互关系,分别使用各解释变量和农民收入进行格兰杰因果关系检验,各变量与农民收入间的格兰杰检验结果如表5所示。农业劳动力转移是农民收入的格兰杰原因,农民收入也是农业劳动力转移的格兰杰原因。

农村人力资本水平是收入的格兰杰原因,农民收入也是农村人力资本水平的格兰杰原因,但只通过了10%统计水平下的显著性检验,效果并不十分明显。但是收入增加对于提升教育水平的影响程度有限,在某些地区,不少人认为“教育改变命运”已经过时。从长远来说,小到对于个人性格的塑造,大到对于民族素质的提高和整个国民经济的发展,教育都有着不可或缺的重要作用。农村金融发展和农民收入间均不是彼此的格兰杰原因。结合上文结果,农村金融的发展并没有能够促进农民增收,可能的原因为,城镇地区的发展对于农村金融具有一定的虹吸效应,因为城镇地区有着更完善的基础配套设施和更好的发展前景,农村地区的存款更多的转移到城镇地区,用于城镇地区的发展,而非用于农村地区的发展,这造成了农村金融并不能服务农村经济,提高农民收入。

结论与启示

文章在梳理文献综述的基础上,针对农业劳动力转移影响农民收入这一问题进行了理论与经验分析。农业劳动力转移影响农民收入的理论分析主要有两大方面:增加非农收入是劳动力非农化转移的基本动因;农业劳动力非农化转移对农民收入结构具有重要影响。本文认为,现阶段我国要深化农村土地制度改革。在明晰农村土地产权的基础上进一步明晰农村土地经营权,开展土地三权分置改革,促进土地经营权流转,建立兼顾“公平与效率”的宅基地制度。同时,深化财政与金融体制改革。深化财政体制改革,提高农村基本公共服务水平。实施差别化的扶贫政策,因地制宜,采用多元化扶贫方式。根据贫困地区自身条件,选择产业扶贫、异地搬迁扶贫、教育扶贫、电商扶贫、社会扶贫和旅游扶贫等不同方式及组合,提升贫困地区公共服务保障水平,增强贫困地区、贫困村、贫困户的可持续发展能力。

参考文献:

1.Michael P.Todaro. A Model of Labor Migration and Urban Unemployment in LessDeveloped Countries [J].American Economic Review,1969(1)

2.Chinn D.L.(1979),Rural Poverty and the Structure of Farm Household Income in Developing Countries:Evidence from Taiwan. Economic Development and Cultural Change.1979,27(2)

3.毛雪芬,刘靖.本地非农就业、外出务工与中国农村收入不平等[J].经济理论与经济管理,2016(4)

4.List,J.A.,Millimet D.L.& Fredriksson,P.G. et al. Effects of Environmental regulations on Manufacturing Plant Births: Evidence from a Propensity Score Matching Estimator[J].Review of Economics& Statistics,2003,82(4)

5.Wong Hock Tsen,Fumitaka Furuoka.The Relationship be-tween Population and Economic Growth in Asian Economies[J].Institute of Southeast Asian Studies(ISEAS),2005,22(3)

6.Chow G C,Lin A L. Accounting for economic growth in Taiwan and Mainland China: A comparative analysis [J]. Journal of Comparative Economics,2002,30(3)

7.Nesta L,Vona F,Nicolli F. Environmental policies,competition and innovation in renewable energy[J].Journal of Environmental Economics & Management,2014,67(3)

8.宋淑麗,齐伟娜.基于多元线性回归的农村剩余劳动力转移研究——以黑龙江省为例[J].农业技术经济,2014(4)

9.毛雪芬,刘靖.本地非农就业、外出务工与中国农村收入不平等[J].经济理论与经济管理,2016(4)

10.金细簪,虞晓芬,胡凤培.征地拆迁的预期意愿与行为差异研究——以浙江省杭州市为例[J].中国土地科学,2015,29(6)

11.粟芳,方蕾.中国农村金融排斥的区域差异:供给不足还是需求不足?——银行、保险和互联网金融的比较分析[J].管理世界,2016(9)

12.Mani,M.& Wheeler,D. In Search of Pollution Havens? Dirty Industry in the World Economy,1960-1995[J].Journal of Environment & Development,1998,7(3)

13.刘志阳,黄可鸿.梯若尔规制理论和中国互联网金融监管思路[J].经济社会体制比较,2015(2)

14.毛烨,王坤,唐春根等.国内外现代化农业中物联网技术应用实践分析[J].江苏农业科学,2016(4)

15.Lin Mingfeng, Prabhala N.R.,Viswanathan S. Judging Borrowers by the Company They Keep: Friendship Networks and Information Asymmetry in Online Peer-to-Peer Lending[J].Management Science,2013(1)

16.Michels J.Do Unverifiable Disclosures Matter? Evidence form Peer-to-Peer Lending[J]. American Accounting Association,2012(4)