刘光:最重要的作品就是自己

2019-09-18郝桂尭

郝桂尭

刘光

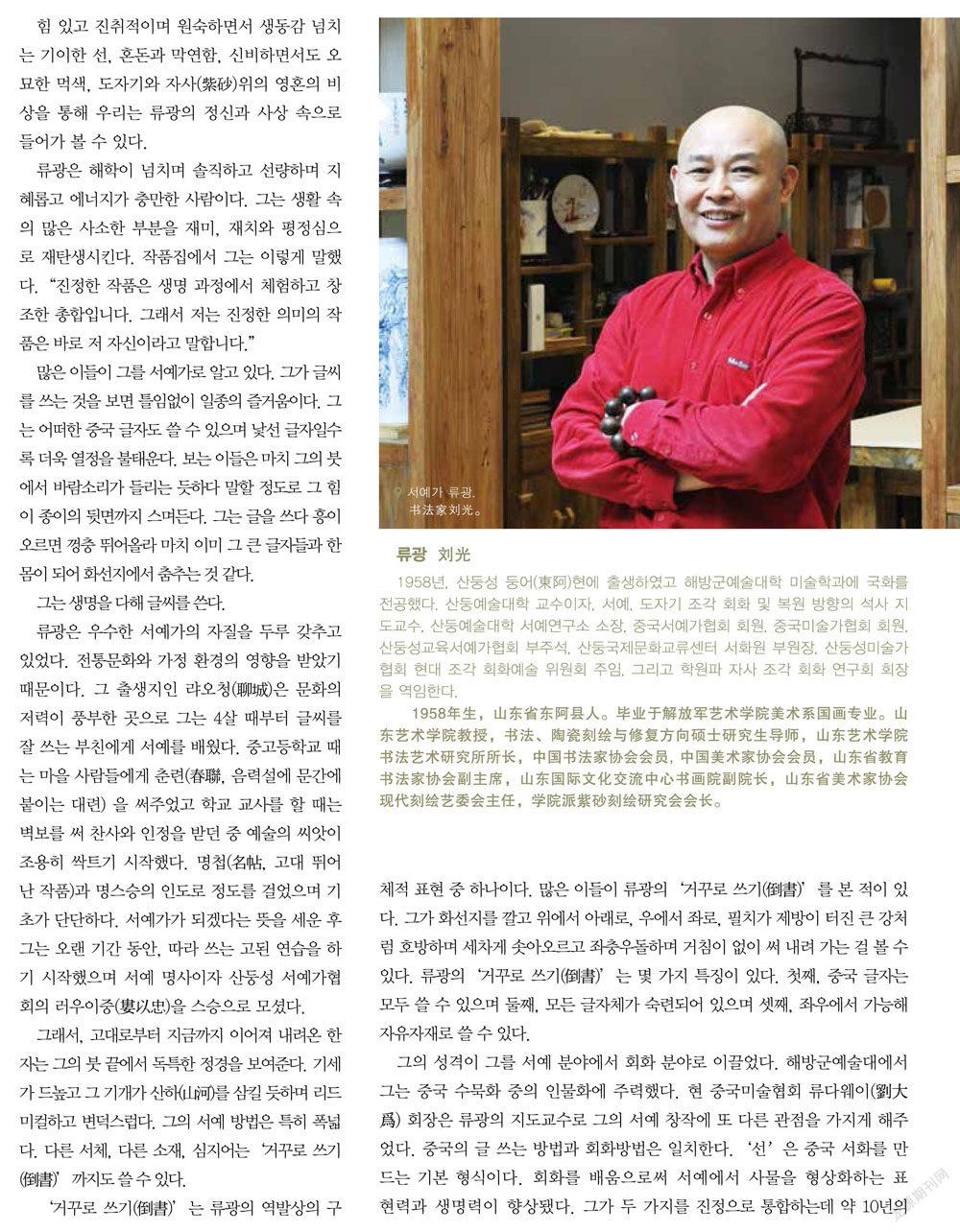

1958年生,山东省东阿县人。毕业于解放军艺术学院美术系国画专业。山东艺术学院教授,书法、陶瓷刻绘与修复方向硕士研究生导师,山东艺术学院书法艺术研究所所长,中国书法家协会会员,中国美术家协会会员,山东省教育书法家协会副主席,山东国际文化交流中心书画院副院长,山东省美术家协会现代刻绘艺委会主任,学院派紫砂刻绘研究会会长。

从古延绵至今的汉字,在他笔下呈现出独特景象:既气势磅礴、气吞山河,又跌宕起伏、变化莫测。他的书法路子特别宽,可以写不同的字体,不同的题材,甚至也可以“倒书”。

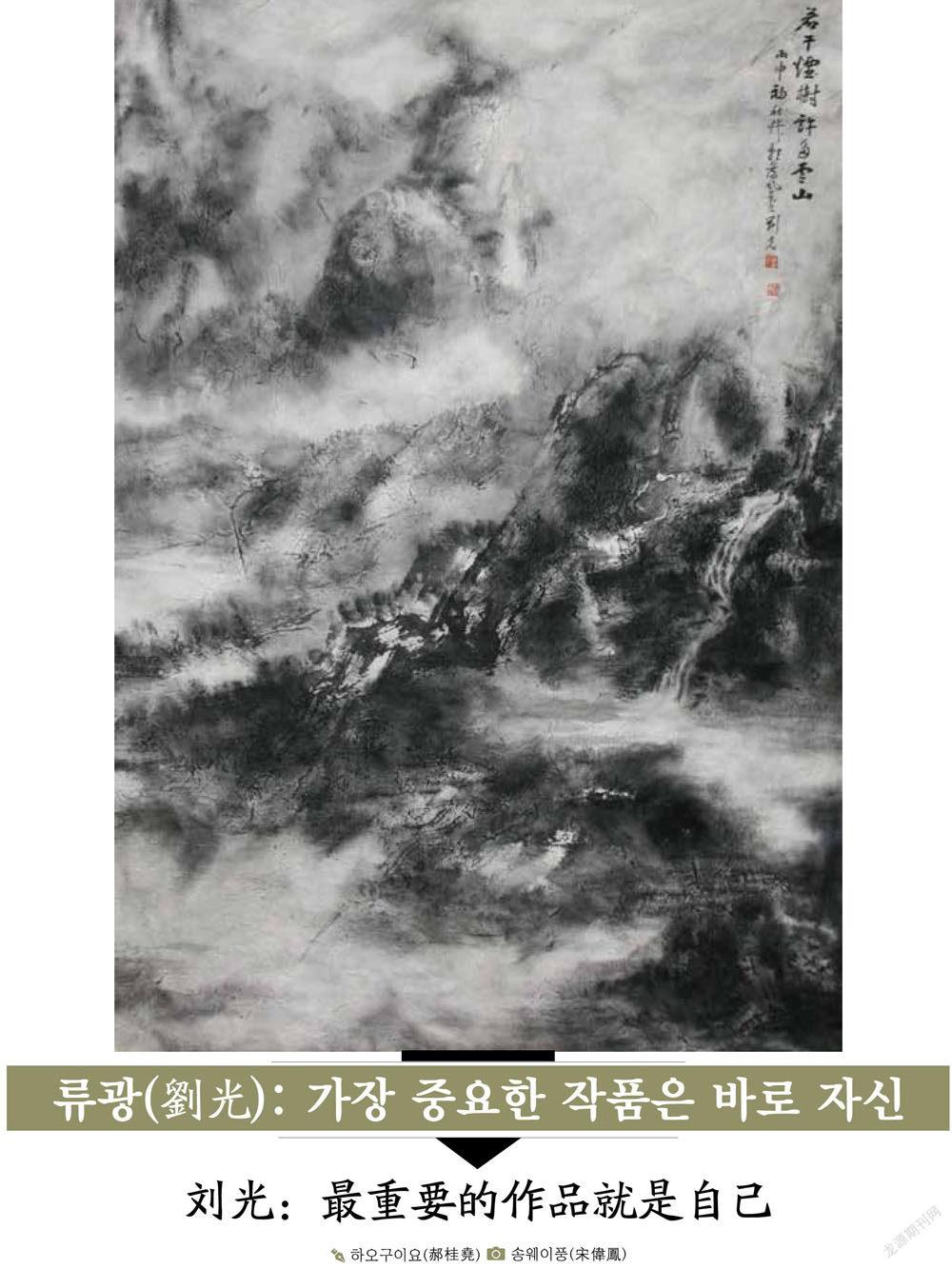

透过那些虬劲豪迈、老辣奇绝的线条,混沌迷惘、神秘玄妙的墨色,以及陶瓷和紫砂上的灵思飞扬,我们会走进刘光的精神世界。

刘光是一个诙谐幽默、坦诚直率、善良智慧、精力充足的人,他能把生活中的很多细节幻化为趣味、机智和禅意。在一本作品集上,刘光这样说:“真正的作品是生命过程中体验和創造的总和。因此我说:我的真正意义的作品,就是我本身。”

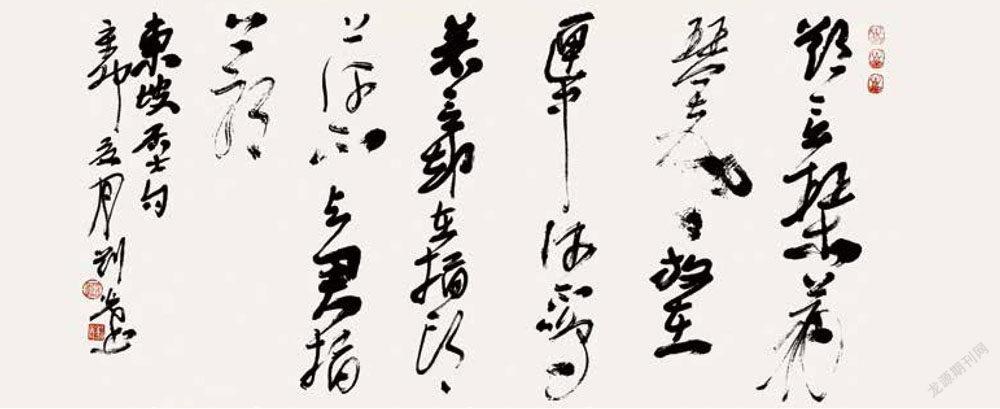

很多人知道刘光是个书法家,看他写字绝对是一种享受。他可以写任何中国字,而且越是陌生字越有激情。旁观者似乎能听到他的笔下有风声呼呼作响,力透纸背。写到兴奋处,他甚至会跳起来,仿佛已经和那些大字融为一体,在宣纸上舞蹈。

他是用生命在书写。

刘光具备了成为优秀书法家的诸多因素:受传统文化和家庭环境的熏染。其出生地聊城文化底蕴厚重,从4岁开始,写得一手好字的父亲就教他练字:高中时给乡亲们写春联,当民办教师时写黑板报,赞誉和肯定中,艺术的种子悄然萌生:有名帖和名师的指引,路子走得正,根基打得稳。在立志要当一名书法家后,他开始长期艰苦地临帖,并拜书法名家、山东省书法家协会的娄以忠为师。

从小随频繁调动工作的父亲到处闯荡,再加上21年的军旅生涯,使得刘光具备了 般书法家没有的特质,这种雄健、硬朗、坦荡、不安分的因子,让他总想去探索,去发现,去走向未知的远方和高度。

于是,从古延绵至今的汉字,在他笔下呈现出独特景象:既气势磅礴、气吞山河,又跌宕起伏、变化莫测。他的书法路子特别宽,可以写不同的字体,不同的题材,甚至也可以“倒书”。

“倒书”,是刘光逆向思维的具体体现之一。很多人都见过刘光的“倒书”,只见他铺开宣纸,自上而下,从右到左,笔触如条决堤的大河,恣肆奔涌,左j中右突,一气呵成。刘光“倒书”有几个特点,一是凡是中国字都能写,二是所有字体都很熟练,三是可以左右开弓,挥洒自如。

“字需熟后生,画需生外熟”,刘光借用这样一句话来解释自己“倒书”的缘由。他说,“倒书”就是为了破除自己书法创作中的僵硬模式和惯性思维,为艺术创新探索一条路子。

性格使然,刘光从书法领域进入绘画领域。在解放军艺术学院,他主攻中国水墨中的人物画。现任中国美协主席刘大为成了他的导师,这对他的书法创作有了另外一个角度的启示。中国的书写手段与绘画手段一致,“线”是中国书画造型的基本形式。学习绘画,提高了刘光书法描摹物象的表现力和生命力。把二者真正融为一体,花去刘光约10年时间。

在考虑书法“正”与“反”的同时,刘光还特别注意绘画中的“加”与“减”。“加”,就是借鉴古今中外切优秀的艺术成果,而“减”就是要回避简单的重复与模仿,形成自己的风格与思想。“我50岁之前一直在做加法,50岁之后既要加也要减。到了最后的阶段,很可能回避比借鉴还重要。”刘光说,“倒”与“减”,是为了尝试站在另外一种角度审视自己,审视艺术,审视人生,这对自己艺术修为和自我人格的完善,肯定有积极的作用。

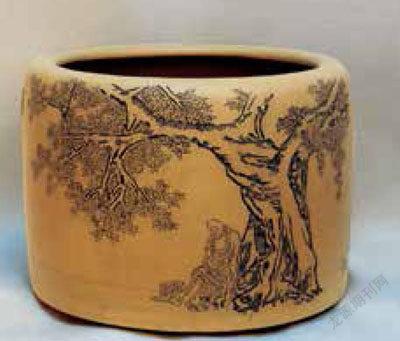

在刘光的工作室里,琳琅满目的陶瓷、紫砂,构成了他的另外一个艺术世界。触类旁通带来的豁然开朗,使他在进入山东艺术学院工作之后,开始尝试着走出宣纸的束缚,在陶瓷和紫砂等材质上,表达自己的审美观念,探求自己的艺术理想。这样做起到了“一石三鸟”的效果,一是为自己的创作提供了全新的载体,反哺了宣纸上的书法与绘画:二是聚合“学院派”力量,进入传统工艺领域,提升了其艺术水准;三是为新美术思潮的诞生开辟了新路,引领了新风。

那些本真古拙、禅意妙思的人物,那些铮然有声的汉字,被刘光刻在紫砂上,绘在瓷器上,既保持了原来的韵味,又更加立体、简洁、抽象。在循环往复的融会贯通之中,刘光从量变到质变,进入艺术上的“自由王国”。