小数据,大趋势

——国内期刊关于上海环城绿带研究的文献统计分析

2019-09-18官蕾黄舒慧

官蕾 黄舒慧

环城绿带是上海城市森林生态系统的重要组成部分,是上海市最大的跨世纪生态工程。环城绿带建设始于1995年,沿外环线道路两侧规划建设宽度100~500 m,全长98 km的绿化带,总规划面积6 208 hm2,截至2017年底累计建成面积约3 700 hm2,是上海市沿外环线建设的重要生态廊道,对改善城市生态环境、优化城市生态系统布局、提高人民生活质量发挥着举足轻重的作用。

伴随着环城绿带生态环境效益和社会经济效益的逐渐显现,围绕环城绿带展开的各类研究工作不断取得新成果。本文以中文科技期刊数据库和中国知网数据库作为统计源,对数据库中以“上海环城绿带”为研究对象,或者在环城绿带采样进行专项调查研究的论文进行梳理、统计和分析,了解掌握各类研究机构对环城绿带开展研究的不同视角和发展状况,为环城绿带开展科研工作提供决策依据。

1 研究方法

本文以中文科技期刊数据库和中国知网数据库为数据来源,在数据库中搜索“上海环城绿带”主题,以及“环城林带”“外环绿带”“外环林带”等相近的若干个主题词,对全文内容进行检索,同时查阅部分检索文章的参考文献、耦合文献等。对查找到的内容以“上海环城绿带”为研究对象,或者在环城绿带采样进行专项调查研究的每一篇论文,按照论文题目、发文时间、发文单位、研究内容、发表期刊、期刊类型、项目资助等维度信息进行整理、统计和分析。

2 统计结果分析

2.1 发文时间

1998年,《上海建设科技》第4期刊载上海市城市规划院撰写的《构筑上海城市外围的绿色走廊——外环线绿化带规划介绍》,这是国内期刊刊载的第一篇关于“上海环城绿带”研究的文章。

2002年6月,《上海市环城绿带管理办法》正式施行,同年11月,400 m绿带一期工程正式启动[1]。到2004年期间,在创建“国家园林城市”的要求背景下,400 m绿带建设加速推进,使得当时上海绿化指标得到大幅提升。2006年,在“捆绑带动”的新政策下,外环生态专项全面启动,外环沿线在“藤”上逐步形成11个“瓜”,使绿带成为有丰富景观的“彩带”[2]。环城绿带的快速发展引起了研究者的持续关注,相关论文数量自2003年起呈现逐年增加的趋势。截至2018年7月,在中文科技期刊数据库和中国知网数据库共查询到以“上海环城绿带”为研究对象,以及在环城绿带采样进行专项调查研究的论文共计87篇,其中期刊论文69篇,学位论文12篇(博士论文2篇,硕士论文10篇),会议论文6篇(国际会议2篇,国内会议4篇)。

2.2 发文内容

从发展上看,涵盖了从绿带规划建设、工程设计到养护管理等全过程环节;从学科上看,涵盖了植物保护、林学、生态学、大气科学、环境科学等专业内容;从具体内容看,外环绿带病虫害、植物群落调查和优化、规划和建设、土壤、生态服务功能和效益评价等方面的发文数量要高于其他内容的论文数量,这5类的论文总数占全部论文总数的72%(表1)。

表1 研究内容分类统计

从不同研究内容的发文时间跨度来看,环城绿带规划和建设管理方面的研究贯穿环城绿带发展的20年历程。病虫害方面研究的发文量主要集中在2003~2008年间,研究样地全都在浦东区段,以浦东外环绿带建设管理署为主要研究力量,其牵头(第一作者)或者参与的发文量占该领域发文量的63%。

植物群落调查和优化方面的研究发文起于2002年,随着1995~2001年期间建成的100 m林带植物群落逐步形成并呈现出一定特征,调查分析已建外环林带的群落结构,结合林带不同的功能定位提出群落优化调整建议[3][4],是确保林带植物资源合理配置的重要研究命题,也是实现林带精细化管理的持续研究课题。同时随着人工林逐步进入自然恢复演替阶段,对人工林林下植物自然更新过程的研究也引起了研究者的重视[5]。

2005年起,对环城绿带气象、土壤等生态要素的研究以及以此为基础的生态效益和价值评估工作逐渐引起研究者的关注。外环林带对气候效应和大气质量影响作用的研究发文起于2005年,研究内容涉及森林小气候、空气负离子、防尘效应和热岛效应等。土壤方面的发文起于2007年,其中关于林带土壤动物调查研究的发文量占50%,其余主要涉及土壤理化特性、重金属和有机物污染、土壤质量评价等。生态服务功能和效益评价方面的发文起于2010年,研究内容主要包括环城绿带生态系统服务价值评估、景观美学评价、保健功能评价、碳储量估测等(图1)。

1

1. 不同研究内容的发文时间和累计发文篇数

2.3 论文合著情况

论文合著是科学研究达到一定规模和深度,需要集中多个专家智慧的必然产物[6]。在75篇期刊和会议发文中,不同研究内容的论文合著率有明显差异。造林绿化技术、气候效应和大气质量方面的论文合著率达100%,病虫害方面论文合著率达80%,鸟类和湿地、土壤方面的论文合著率为67%,生态服务功能和效益评价方面的论文合著率为60%。其他研究内容的论文合著率在40%及以下。由此表明,随着城市森林理论和实践的不断发展,对环城绿带开展生态学方面的研究已经成为生态建设发展的必然趋势,而生态学研究的问题越来越趋于复杂化和综合化,涉及多个领域或多门学科,需要多家单位和科研人员开展广泛的合作。

2.4 发文单位

环城绿带的建设发展吸引了社会各界众多单位的关注和研究,论文第一作者所属单位共计34家,其中高校12家(上海8家),科研单位6家(上海5家),市管理部门4家,区管理部门3家,企业9家。

按第一作者所属单位统计,高校及管理部门是主要的研究力量,两者占期刊发文总数的70%,科研单位和相关企业也对环城绿带给予较高关注。华东师范大学发文篇数最高(15篇),其次是上海市环城绿带建管处(现上海市公共绿地建设事务中心)(14篇)、浦东环城绿带建管署(浦东新区林业站)和上海市园林科学研究所(现上海市园林科学规划研究院)(各6篇)、上海商学院(5篇)(表2、表3)。

2.5 发文刊物

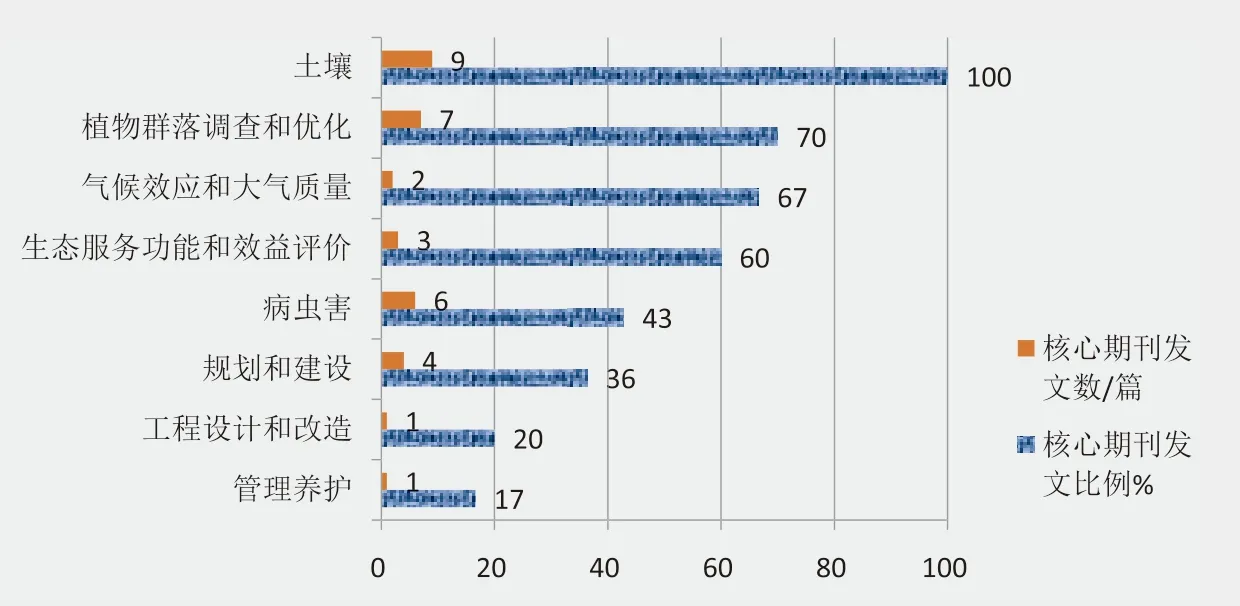

69篇期刊发文刊载在33份期刊中,其中有33篇发文刊载在19份核心期刊(这里的核心期刊发文数根据历年北京大学《中文核心期刊要目总览》、中国科学技术信息研究所《中国科技核心期刊目录》和发文时间进行比对确定)中,核心期刊论文数占期刊论文总数的48%(表4)。核心期刊发文内容集中在土壤、植物群落调查和优化、病虫害、规划和建设、生态服务功能和效益评价等方面的研究。土壤研究方面核心期刊发文篇数最高(9篇),其次是植物群落调查和优化(7篇)、病虫害研究(6篇)。从核心期刊发文比例看,土壤研究核心期刊发文比例达100%,其次是植物群落调查和优化、气候效应和大气质量、生态服务功能和效益评价等方面的研究,核心期刊发文比例均达到60%及以上。由此表明,现阶段对环城绿带开展生态要素方面的研究具有较高的研究价值,其成果具有较高的学术水平(图2)。

表2 各类单位发文篇数统计*

表3 主要发文单位发文情况统计

表4 核心期刊发文数

2

2. 不同研究内容核心期刊发文数和发文比例

2.6 基金论文

科技进步离不开资金的支持,科学基金产出的学术论文学术水平相对较高,往往代表一个领域内的新动向、新趋势[7]。与环城绿带相关的论文中,有35篇发文获得各类基金项目资助,其中期刊论文33篇,国内会议论文2篇,占期刊和会议论文总数的47%;其中核心期刊论文24篇,占期刊基金论文总数的73%,占核心期刊论文总数的73%。

在35篇基金论文中,共获得45项(63次)基金项目资助,其中国家基金14项(16次),上海市级基金28项(41次),区级和院校级基金3项(6次)(项目数为剔除重复基金项目后获得的数据,其中有9个基金项目同时产出多篇论文,此处用资助次数统计)。从基金来源看,国家自然科学基金6项(8次)是国家基金的主要来源;市级基金是基金论文的主要资助来源,除行业主管局外,市农委、市科委、市教委和市人保局也是相关领域研究的基金来源补充,基金来源呈现多元化局面(表5)。

按基金论文的内容分布看,土壤、病虫害、植物群落调查和优化、生态服务功能和效益评价、气候效应和大气质量等方面的研究共产生基金论文31篇,占基金论文总数的94%;共获得基金资助次数56次,占资助总次数的89%。表明这些研究内容是目前生态学领域重点关注和攻坚的对象,在各类基金申请中占据较大的优势。

按基金论文的第一发文单位看,高校和科研单位是获得各类基金项目资助较多的单位,其发表的基金论文数占总基金论文数的74%。获得基金项目资助次数最多的单位依次是:华东师范大学(15次)、上海市园林科学研究所(12次)、上海商学院(11次)和浦东环城绿带建管署(4次)。值得关注的是,浦东环城绿带建管署作为区级管理部门,依托本区科研基金,联合多家养护企业,共同取得多项环城绿带病虫害研究成果(表6)。

从资助的基金项目看,2009年由上海市环城绿带建管处主持、华东师范大学和上海植物园协作的上海市绿化和市容管理局科研项目(编号F091005)“上海市环城绿带建设效益后评估”,取得多项研究成果,单独或联合其他基金项目共发表与环城绿带相关的基金论文4篇,其中3篇为核心期刊论文,体现了较高的科研产出效益。

3 分析结论

3 700 hm2已建环城绿带为上海人均绿地指标的改善贡献了1.5 m,为上海生态城市建设作出了巨大贡献,在全国各个城市环城绿带建设中具有较大影响。因其特殊的区位和功能,环城绿带自建设以来,备受社会、政府和学术界的关注。随着林分树木的生长,环城绿带在调节温湿度、净化大气环境等生态服务功能上发挥了突出的作用[8],在景观、休闲和游憩等社会服务功能上的作用日益显现,为城市森林理论研究和实践应用提供了良好的实证研究样地。相关文献的统计分析表明,环城绿带相关科研工作的发展大致呈现如下特点:

(1)环城绿带研究内容日渐丰富,成果颇丰,尤其在病虫害、土壤、气象、大气质量、植物群落等生态要素研究领域,以及以此为基础的生态服务功能和效益评价研究领域形成了一批高质量的研究成果,其核心期刊发文占全部核心期刊发文数的82%,其基金论文数占全部基金论文数89%,其获得的基金项目资助次数占所有基金项目资助次数的89%,是当前环城绿带研究关注的热点问题。

表5 不同研究内容基金资助次数统计

表6 基金论文第一发文单位情况统计

(2)高校和市区两级管理部门是环城绿带研究的主要力量,相关科研单位和行业企业也积极开展和参与研究。但不同单位的研究内容各有侧重。管理部门和企业侧重于病虫害、植物群落、规划建设、管理养护和工程设计等方面的研究,主要从解决实际问题出发,讲求研究成果的直接应用;高校和科研单位则侧重于土壤、气候效应、生态服务价值、植物群落和病虫害等方面的研究,主要从生态学的角度,调查分析和评价环城绿带林分树木生长对各项生态要素以及生态效益产生的影响,旨在为城市森林的营建和养护提供科学依据。因此管理部门、企业和高校、科研单位之间的合作交流还有待加强,以提高科研成果对环城绿带建设管理工作的技术支撑作用,提高成果的应用性和影响力。

(3)科研合作是拓展科研深度和广度、实现优势互补的有效途径和必然趋势,环城绿带相关基金论文的合著率达77%,核心期刊发文的合著率达58%。在期刊和会议发文中,以市环城绿带管理处为第一作者单位署名的论文数量有14篇,居各单位之首。其中独著论文12篇,核心期刊发文4篇,基金论文1篇。此外,还参与5篇论文合著。在合著论文中,主要合作单位有华东师范大学、交通大学、上海市园林科学研究所、浦东环城绿带建管署、上海科技馆、上海市农科院、上海市林业站等单位,合作领域涉及造林绿化技术、病虫害、植物群落和鸟类调查等,研究时间集中在2003~2011年间,科研合作的力度有待加强,长效机制还有待建立。

4 工作建议

随着本轮环城绿带建设工程基本完成,如何科学养护和精细化管理绿带资源,更大程度地发挥其生态功能和效益,已经成为社会各界关心的重要课题之一。通过梳理文献资料与环城绿带相关的研究成果,以及近年来管理部门开展的相关研究课题,提出科研建议如下:

(1)建立环城绿带生态环境监测体系。对环城绿带内的生态和环境因子(如气象、大气、水、土壤、植物群落、病虫害、生物多样性等)进行跟踪记录和分析,不仅有利于掌握环城绿带内生态环境质量,评估其生态功能和效益,而且通过长期的监测和数据积累挖掘,能够从中分析总结变化发展规律,为绿带养护管理提供可靠的基础支撑,同时也为本市生态廊道以及其他城市森林建设管理提供技术支持和依据。随着绿带社会服务功能的逐步完善,还应增加游人量的监测。

(2)建立长期观测样地。环城绿带成块连片,以林为主,不同树种、不同年龄林分共存,为上海城市森林生态学研究提供了一个理想的场所[9-12]。当前,上海森林生态系统定位观测网络共布设了12个国家森林生态系统定位观测研究站,其中一个位于浦东外环绿带金海段。应对环城绿带曾经开展或者正在开展的各类研究样地进行梳理,结合不同的地理区位、林分结构和观测内容,选取若干典型地段,建立环城绿带长期观测样地,作为国家生态站的补充。

(3)搭建科研合作平台。通过监测体系和观测样地的建设,搭建平台与高校和科研机构进行深度和长期的合作。整合产、学、研各方面资源,发挥多部门、多学科联合的优势,通过大量数据的积累和深度研究、挖掘分析,形成更多的科研成果,促进科研成果向行业应用的转化,有力支撑和指导城市森林的建设和管理实践。