从艺术到译书

2019-09-18三联生活周刊

◎文/《三联生活周刊》

20世纪初,新思潮不断涌现,大师成群而来。每个人物恰似一颗耀眼的星辰,共同照亮了中国近现代思想史的天空。本书选取了蔡元培、胡适、梁漱溟、沈从文、钱锺书、傅雷等各个领域具有代表性的大师级人物,重新回溯他们的生命历程,回望那个波澜壮阔、吐故纳新的大时代。阅读他们的人生,让我们对于生命意义的感知,对于人生边界的拓展,能够多一重理解、多一份开阔。

《中国群星闪耀时》

《三联生活周刊》编著 李鸿谷 主编

现代出版社

2019.3

定价:49.80元

对于翻译家傅雷,你了解多少?如果你没有读过《贝多芬传》《伏尔泰传》,也许会读过《约翰·克利斯朵夫》或者《巴尔扎克全集》。它们的译者都是傅雷。“江声浩荡,自屋后升起”,这是傅雷译本《约翰·克利斯朵夫》的开篇,优美契阔,一句即为经典。在20世纪三四十年代的中国,以及半个世纪以后人文阅读热情重新高涨的八九十年代,傅雷和他的译著,像一束不息的火,安静又热烈,点燃了几代读者。

而更多的人,是从《傅雷家书》中,认识了这位孤独的中国知识分子,执着的中国式父亲。这本小书,是傅雷夫妇在1954年到1966年,和他们长子、知名钢琴家傅聪的通信结集,自1981年出版,至今已经37年,仍然长销不衰。它是一部最好的艺术修养读物,也充满着父爱的苦心孤诣。更重要的是它让我们看到,一颗高贵的灵魂,就算遭受磨难,其真实的光也不能被湮灭。

“赤子孤独了,会创造一个世界。”这句话,既是傅雷的墓志铭,也是他一生的缩影。在傅雷的“赤子世界”里,包容的是他和那些像他一样“又热烈又恬静、又深刻又朴素、又温柔又高傲、又微妙又率直”的灵魂,探索的是如何生、如何死、如何爱,又如何以自己的一生,去向文学、艺术和音乐寻求人世最深邃的美的问题。

在文学翻译界,傅雷创造出了大量优秀的译本,卓然大家,让人不免猜想,他是不是出身书香门第,从小受中西方文化的熏陶,熟谙多种语言?其实并非如此。从小学到大学,再到留学法国,傅雷都不是学霸,他甚至因为顽劣,从来没有得过一张正式的毕业文凭。

1908年,傅雷出生在江苏省南汇县(今属上海市浦东新区)周浦镇傅家宅。他原名傅怒安,15岁后改名雷,以怒安为字。在他祖父一辈,傅家还是当地大户,有几百亩地,三十几间房。傅雷的父亲名叫傅鹏,是镇上一所女子中学的老师。他虽然继承了全部家族财产,却根本守不住它。傅雷不到4岁,父亲傅鹏就被人陷害入狱,后来得了肺痨,24岁就去世了。

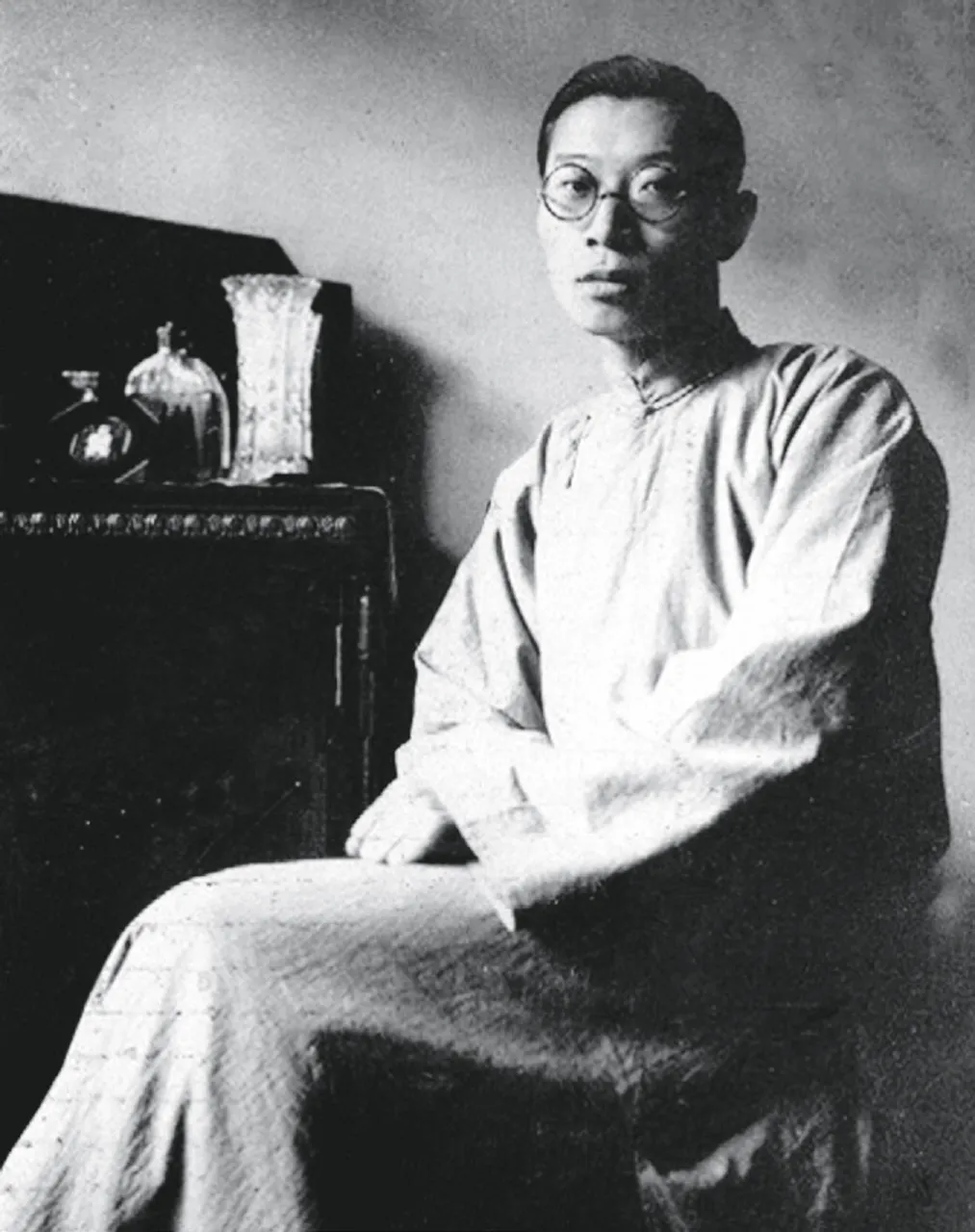

傅雷题赠罗曼·罗兰的照片(1934年2月)

傅雷的母亲李欲振却很了不起。她是个家庭妇女,不识字,但非常有见识,族里发生纠纷,往往请她来做公断。丈夫死后,傅母以家中佃租生活,维系小康。为了让唯一的儿子能有出息,傅母带着傅雷、奶妈、账房、佣人,从闭塞的乡下搬到十几里外有“小上海”之称的周浦镇。傅雷7岁由私塾启蒙,11岁被送入小学,但仅仅读了一个学期,就又被母亲送到上海,接受更好、更新式的教育。小学、中学、大学,他的母亲凭着见识和胆量,一路将他带到更广阔的新世界。

1927年的一个冬日,在湿冷的浦江码头,19岁的傅雷告别母亲和亲友,和几百名旅客一起,登上了法航公司的邮轮。傅雷买的三等舱票,里面只有两个中国旅客。傅雷赴法那年不到20岁,在浦江码头告别家国的时候,他对自己将在异国度过的5年,是抱有期待的。他在船上发过一封家信,信中写道:我数年来的颓废生活,应该告一段落了。到巴黎后,很偶然中,他读到《贝多芬传》,以他自己的回忆,当时“读罢不禁大哭,如受神光烛照,顿获新生之力,自此奇迹般突然振作”。

经过一个月的海上航行,傅雷终于抵达了法国南部的马赛港。在邮轮上,傅雷的法语和英语程度都还很有限,没办法与人交流。他虽然在上海的大学念过英语,因不常用,都忘记了。到法国后,傅雷寄宿在一个老太太家里,法国房东待他很好,每天教他发音和对话。傅雷又另请了一位法文教师,教他语法和读本。刻苦带来了回报。第二年夏季过后,他顺利地考入巴黎大学文科,主修文艺理论。

傅雷的法语到底进步有多迅猛呢?有这样一件事可以作为观照。1929年3月,当时在国内很风光的上海艺专校长刘海粟,偕夫人到巴黎游学,一年前还不能与人用法语交谈的傅雷,这时候已经可以给刘海粟夫妇教授法语了,并且在一些正式场合帮他们做翻译。此时距傅雷到法国刚刚一年出头。

那个时期在巴黎求学的,还有未来的名诗人梁宗岱、美学家朱光潜,散文家孙福熙以及他的二哥、文学编辑孙伏园等。这几个人都和刘海粟要好,傅雷因此常和他们一起,到刘海粟夫妇下榻的旅馆里聚会,有时也陪着刘海粟去卢浮宫临摹画作。正是在这些亲密的相处中,刘海粟发现,傅雷虽然不是学美术的,却有极为出色的艺术鉴赏力,于是向傅雷建议:“你不要搞创作了,还是潜心研究美术理论和美术史吧,你一定可以成为出色的学者。”

1930年,傅雷写了第一篇寄回国内发表的美术评论《论塞尚》。虽然这只是一篇通过资料梳理,来向中国读者介绍著名法国画家的文章,22岁的傅雷却很有自己的见地。他写道:要了解塞尚的伟大,先要知道他是时代的人物。而所谓时代的人物,是“永久的人物+当代的人物+未来的人物”,也就是说,当经得起时间的淘洗。视伟大的艺术家为时代人物的代表,这个观点,傅雷一生守护。

傅雷对艺术这种宗教般的热忱从哪里来?如果回到20世纪的前20年,就会发现,他其实是时代风气影响下的进步青年。幼年傅雷随母亲离开老家到上海的时间,正是1919年,“五四”新文化运动前后。中国近代的先进思想者,从晚清康有为开始,都对美术的重要性有一种急迫的误读。康有为曾偏激地认为,“一切工商之品,文明之具,皆赖画之发明”。“五四运动”后,陈独秀也提出“美术革命”,作为新文化运动的一部分。这些先进人物既从社会发展和国家强大的角度来看待美术的意义,同时也接受蔡元培所倡导的思想,“以美育代宗教”。青少年时期的傅雷,顽劣不好学习,总是拿不到一纸毕业证,但他在上海一路接受到的,都是当时中国最好的西式教育,深受新文化思想的熏陶。他一生对美术和音乐所抱持的态度,正是来自这种时代氛围。

1931年8月中旬,傅雷与刘海粟搭乘同一条船,从巴黎回国。一个月后,他们到达上海,而那个日子十分特殊,正是“九一八事变”发生之日,对此,傅雷一生刻骨铭心。回国之后,23岁的傅雷被刘海粟聘为上海美专的办公室主任,同时,他也为学生开设了四门课程,美术史、艺术论、名画家传和法语。当时的上海美专和刘海粟,都深得蔡元培重视,学校的教授名册里面有张大千、黄宾虹、贺天健、潘玉良等诸多名人,傅雷刚回国就出任办公室主任,在人看来也算起步不凡。可是,他在美专只待了两年就辞职了。

傅雷为什么会跟关系亲密,并且也很看重他的刘海粟分道扬镳?最直接的原因是为友人冲冠一怒。傅雷正直、刚烈又过于暴躁的性格,在这件事上初见端倪。画家张弦是傅雷在巴黎就熟识的朋友,回国后也受聘于上海美专,因为贫穷且多病,1933年夏天不幸病逝。傅雷伤心难抑,觉得刘海粟待人过于刻薄,愤然请辞。多年后的1957年,傅雷在《自述》中解释这次辞职的原因,说:“某某某待我个人极好,但却待他人刻薄,办学纯是商店作风,我非常看不惯。”傅雷和刘海粟在巴黎虽然亲密,回国后又为他撰写过《刘海粟论》,但因为艺术观点和为人方式的差异,日渐疏远。张弦死后,他公开和刘海粟绝交十几年,直到50年代才稍有往来。

从美专辞职后,傅雷在上海正式开始了他职业翻译的生涯。傅雷热爱译书,其实始于初从巴黎回国之后,他译过一本不太有名的法文书,名叫《夏洛外传》。夏洛,是喜剧明星卓别林在银幕上创造的一个小人物,法国记者菲列伯·苏卜又把这个虚构角色写入了他的“幻想人物列传”。因为深受书中人物感动,傅雷执意将它译入中国。译书成稿之后,出版却总是碰壁,直到1933年,傅雷才以“自己出版社”的名义,自费出版了它。傅雷真正由出版社正式印行,被读者熟悉的第一本译著,还是《贝多芬传》。《贝多芬传》和它的作者罗曼·罗兰,对傅雷一生影响可谓重大。

今天的法国文坛,罗曼·罗兰的地位已经有限。但“一战”前后,他是与茨威格齐名的作家,也是1915年诺贝尔文学奖的得主。他那种理想主义的写作正流行于欧洲文坛。傅雷先后翻译了罗曼·罗兰的《贝多芬传》《托尔斯泰传》和《米开朗琪罗传》,他取名为“三巨人传”。这位法国大作家的英雄浪漫主义,如艳阳、如风暴,对于年轻的傅雷,以及傅雷未来的全部人生态度,都产生了决定性的影响。

傅雷在法国(1930年)

罗曼·罗兰在《贝多芬传》中有一段这样的描述:“缺乏宏伟业绩的物质主义压抑着思想,世界在斤斤计较和卖身投靠的利己主义中毁灭。世界已奄奄一息。要打开窗子。要让新鲜的空气进来。要呼吸英雄们的精神。”傅雷觉得,他“在其中认出自己”。20世纪二三十年代的中国,国内混战、外族入侵,年轻人对个人命运、民族存亡皆感彷徨。傅雷期望自己的译书对苦恼中的青年朋友有所裨益。在写于1942年3月的《贝多芬传·译者序》中,傅雷写道:“唯有真实的苦难,才能驱除浪漫底克的幻想的苦难;唯有看到苦难的壮烈的悲剧,才能帮助我们承担残酷的命运;唯有抱着‘我不入地狱谁入地狱’的精神,才能挽救一个萎靡而自私的民族。”他还说:“现在荫翳遮蔽了整个天空,我们比任何时都更需要精神的支持,比任何时更需要坚忍、奋斗,敢于向神明挑战的大勇主义。”

此后,傅雷又翻译了罗曼·罗兰的“长河小说”《约翰·克利斯朵夫》一至四卷,它在20世纪三四十年代,塑造了无数中国青年知识分子的世界观。它对中国几代读者的魅力也深远而恒久。《约翰·克利斯朵夫》第一卷1937年由商务印书馆出版。这一年,全面抗日战争正式打响。长夜漫漫,傅雷思考的是人在这样的环境下怎样才能战胜自我,战胜敌人,他在这部小说中汲取到了力量。主人公克利斯朵夫正是罗曼·罗兰塑造的“今日的贝多芬”。傅雷说:“它不只是一部小说,而是人类一部伟大的史诗。它所描绘歌咏的不是人类在物质方面而是精神方面所经历的艰险,不是征服外界而是征服内界的战绩。它是千万生灵的一面镜子,是古今中外英雄圣哲的一部历险记,是贝多芬式的一阕大交响乐。”傅雷的译者序言有火一般的诗意,“真正的光明绝不是永没有黑暗的时间,只是永不被黑暗所掩蔽罢了。真正的英雄绝不是永没有卑下的情操,只是永不被卑下的情操所屈服罢了。”

《约翰·克利斯朵夫》二至四卷出版于1941年,这时抗日战争正处于相持阶段。傅雷希望读者能在读了这本书后燃起希望,“在绝望中再生”。作家叶永烈在80年代写傅雷和傅聪的报告文学时,采访过很多亲历者,其中上海一位学者讲到自己名字的由来,就是在年轻时读了傅雷翻译的《约翰·克利斯朵夫》,激情之下,把自己的名字都改了,改成“约翰”的中文谐音,就这样用了一辈子。

《罗丹艺术论》

[法]奥古斯特 罗丹 著

傅雷 译

山东画报出版社

2017.9

定价:16.80元

《世界美术名作二十讲》

傅雷 著

现代出版社

2019.3

定价:98.00元

钱锺书和杨绛40年代在上海居住时期,和傅雷多有往来。杨绛在回忆文章中说:“我很羡慕傅雷的书斋。因为书斋的布置,对他的工作具备一切方便。经常要用的工具书,伸手就够得到,不用站起身。沿墙的书橱里,排列着满满的书可供参考……”书斋里有个宽大的写字台,烟灰缸总是放在右前方,两个砚台则放在左前方,中间是印着斋号“疾风迅雷楼”字样的直行稿纸,左边是法文原著,右边是法汉辞典。他一个人,几十年,这样井然有序地工作。

在离开美术界之后,傅雷为什么会选择走上职业翻译的道路?作家楼适夷在论及这一话题时,说过这样一段话:“傅雷艺术造诣是极为深厚的,对无论古今中外的文学、绘画、音乐的各个领域,都有极渊博的知识。他青年时代在法国学习的专科是艺术理论,回国以来曾从事过美术考古和美术教学的工作,但时间都非常短促,总是与流俗的气氛格格不能相入,无法与人共事,每次都在半途中绝裾而去,不能展其所长,于是最后给自己选择了闭门译述的事业。”

这样的生活一直持续下去,直到解放后,在上海文化界,傅雷成了仅有的两个不要国家养活的人之一,另一个人是作家巴金。从上海美专辞职后,傅雷从此寓居上海家中,足不出户,专心译书。据多年跟随他家的保姆说,傅雷每天早上8点起床,9点到12点半工作,下午2点又坐到书桌前,晚上7点才吃晚饭。晚间看书、写信至夜深。除去1939年曾短暂地赴昆明,在南迁后的“国立艺术专科学校”待了两个月,他这一生没有再到任何机构出任过公职。解放后,清华大学校长吴晗曾通过钱锺书、杨绛邀请傅雷教授法语,傅雷推诿说自己只想教美术史,拒绝了。他宁可靠自己翻译书的稿费生活,做一个独立的人。

杨绛还提到一个细节很有意思。在上海时,她和钱锺书有次陪傅雷去招待一位法国朋友,钱锺书注意到,傅雷名片背面有一小行法文:Critique d'Art,意思是美术批评家。从这段回忆可见,在傅雷心里,美术始终占据重要的地位,可谓精神的归宿。傅雷任教美专的时间很短,但在此期间,他曾编译两本教材《世界美术名作二十讲》和《罗丹艺术论》,至今,它们仍是艺术学徒的入门读本。但这两本书,从手稿到出版,相隔了将近半个世纪,中间又有怎样曲折的故事?

傅雷的次子傅敏回忆,在1966年前,父亲从没有向他和哥哥傅聪提起过这两本教材。傅敏推测,父亲一向对人对己都要求高,而这两部稿子他也许并不满意,所以一直束之高阁。直到20世纪80年代,傅雷已经去世近二十年,《罗丹艺术论》被刘海粟的一个学生在刘家一大堆旧东西里翻出来,它是一套油印讲义,学生用正楷抄下来送给傅敏,才有后来出版的《罗丹艺术论》。

《世界美术名作二十讲》则是傅敏从20世纪80年代初的一堆傅雷书稿中发现,还是傅雷当年亲手装订的。傅敏拿到手稿后,把它交给了父亲的好友、画家庞薰琹先生,请他来决定是否有出版的价值。1985年,生活·读书·新知三联书店出版了《世界美术名作二十讲》,庞薰琹为它写了一篇很长的序言,他评价说,这本书“不单是分析了一些绘画、雕塑作品,同时接触到哲学、文学、音乐、社会经济、历史背景”,这也是它至今受到读者喜爱的原因,因为这本书就像一个文艺复兴时期的博雅之士,给人丰富和优美的精神享受。

有人说,傅雷的译作“是他灵魂的小影”。傅雷也说,他回看自己从前的译文,自问最能传神的要数罗曼·罗兰,最重要的原因是“气质相近”。那么,这相近的,究竟是一种什么样的气质?在翻译《夏洛外传》的时候,25岁的傅雷曾在译者序中用这样的语句,向读者勾勒了他所钟爱的人物:

一个现世所仅有的天真未凿,童心犹在的真人。

他是一个孤独者。

是世间最微贱的生物,最高贵的英雄。