中国企业赴美上市原因及趋势分析

2019-09-17李璇郭英徐昊

李璇 郭英 徐昊

摘 要:基于中美两国不同的新股发行制度,考察我国企业赴美上市的原因及趋势变化。结果表明,中国在美上市的公司中有近半数企业不符合国内的上市标准。这说明,我国新股发行较高的上市门槛迫使许多企业赴美上市。进一步分析,给定符合国内的上市标准,盈利性好和成长性高的优质企业更有可能选择赴海外上市,这可能由于在美国股票市场上市能够对外传递一个良好的信号。但是,中概股信任危机加大了美国投资者和中国公司之间的信息不对称,使得相对信任危机前、信任危机后美国投资者更为熟悉的高科技企业和高成长性的企业更有可能赴美上市。研究结果为企业赴美上市和证监会推进注册制改革提供了重要的经验证据。

关键词:赴美上市;新股发行改革;信号作用;中概股信任危机

中图分类号:F830.91 文献标志码:A 文章编号:1673-291X(2019)22-0095-10

引言

虽然中国股票市场近年来发展迅速,截至2017年底,A股总市值仅次于美国,居全球第二,但是我国仍有大量企业赴海外上市。根据Gao等(2013)对1993—2012年美国股票市场IPO公司数量的统计,在美国股票市场上市的外国公司占比13.6%,其中中国公司的比例高达19.7%[1]。虽然2010年后由于中概股信任危机和公司追求更高估值等原因,一些赴美上市公司主动选择私有化退市,但同时期我国赴美上市的公司数量仍远高于退市企业(据本文表3统计)。那么,这些企业为什么要远赴美国上市,而不在国内上市?

为了回答上述问题,本文首先分析了政府发行管制对企业赴美上市的影响。与美国等成熟资本市场不同,在我国新股发行核准制的背景下,IPO资源具有一定的稀缺性。基于此,我们提出假说一:我国新股发行的审核门槛较高,这种状况迫使许多企业赴美上市。已有研究虽认为我国较高的上市门槛促使企业赴美上市[2],但鲜有数据证明。本文将进行实证检验,说明我国较高的上市门槛在多大程度上影响企业的赴美上市选择。

随后,我们进一步考察了符合国内上市标准的企业的赴美上市动机。企业到境外更发达的资本市场上市向外界传递了积极的信号,表明企业将自愿接受更加严格的法律监管、面对具有更高信息质量要求的公众投资者及财务分析师等市场力量的约束,以此将自己与国内上市企业区别开来。然而受到我国股票市场发展程度的限制,企业在国内上市所发送的信号作用并不强。我们认为,这一原因是我国企业赴美上市的一个重要考虑,即与国内上市公司相比,争取到国际性交易所上市的企业应该具有更好的公司质量。

然而,2010年爆发的中概股信任危机严重降低了美国投资者对中国公司的整体评价,加剧了美国投资者和中国公司之间的信息不对称。Hansen和?魻qvist(2015)的研究发现,信任危机使美国投资者更加难以区分中国赴美上市的优质公司和劣质公司,因而同时降低了对两类公司的估值[3]。在这种情形下,本文预期投资者将倾向于投资自己所熟悉的行业,以降低获取和分析信息的成本与投资风险。

本文以1992—2015年在美国三大证券交易所上市交易的中国公司作为处理组,以国内A股上市公司作为对照组,研究了中国公司赴美上市的原因及趋势变化。研究结果表明,中国在美上市公司中有近半数不符合国内的上市标准,并且随着我国实行更加宽松的上市政策,赴美上市公司中符合国内上市标准的比例逐渐提高。同时,相对符合国内上市标准的公司,不符合国内标准的公司更有可能通过反向收购赴美上市。进一步,对于符合国内上市标准的公司,盈利性好、成长性高的优质企业更有可能选择海外上市。此外,中概股信任危机后,相对信任危机前,美国投资者更为熟悉的高科技企业和高成长的企业更有可能赴美上市。

本文的贡献主要体现在以下方面:首先,已有研究多是以海外双重上市的公司作为研究样本,为数不多的关于我国赴美单独上市公司的研究也多是将赴美上市公司作为整体进行考察,而本文通过将赴美上市公司区分为是否满足国内的上市标准,考察了不同公司的赴美上市动机;其次,本文提供了我国股票市场较高的上市门槛迫使企业赴美上市的直接证据,即在我国的赴美上市公司中有近半数不符合国内的上市标准,只能选择海外上市;最后,在我国加快推进新股发行注册制改革的背景下,本文通过对我国赴美上市公司全样本的考察,描述了我国企业赴美上市的趋势变化。本文的研究结论为中国企业赴美上市和证监会推进新股发行注册制改革提供了重要的经验证据。

一、制度背景、理论分析与研究假说

(一)政府发行管制对企业赴美上市的影响

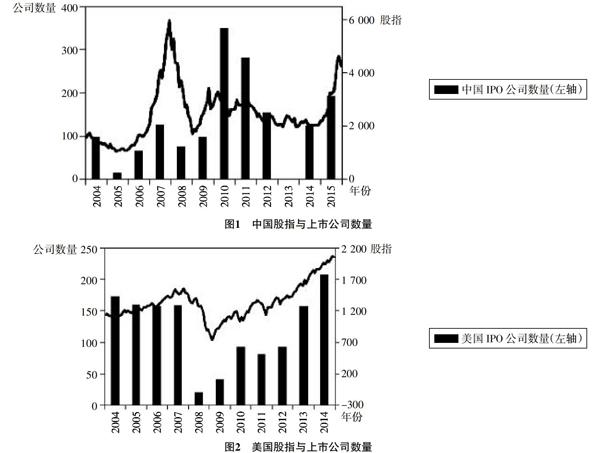

1.我国新股发行数量受到政府的供给控制。在我国转轨经济制度背景下,为发挥资本市场推动经济持续快速发展的作用,政府通常希望股票市场指数能与经济基本面保持一致。因此,出于平衡市场供需和预留改革时间等目的,新股数量长期以来一直作为我国政府调节市场节奏的重要工具,主要体现在证券监管部门通过数次的IPO暂停和严格的审查程序限制股票供给,从而增加了企业能否上市以及何时上市的不确定性。图1对我国股票市场指数与IPO数量做了一个统计,可以看出,我国各年IPO公司数量波动剧烈,尤其2008年初和2015年6月中下旬股票市场指数明显下行,随后证监会分别于2008年9月至2009年7月和2015年7月暂停了新股发行。可见,我国的新股发行不完全是市场化导向,更在客观上受到政府的供给控制。然而市场环境是不断变化的,尤其一些新兴行业、高科技企业为把握上市机会只能尋求海外上市。

此外,在我国现行的新股发行制度下,证券监管机构需要对发行人的营业性质、财力、发展前景等进行实质性审查。《证券法》第13条明确规定了发行人应具备持续盈利能力和良好财务状况。为具体落实审核条件,中国证监会又颁布了一系列法令条款,明确规定了企业在沪深主板和创业板上市需满足的财务条件(见下页表1)。2004年以前,我国只有单一的主板市场,而主板市场对企业上市条件要求严格,例如对盈利性要求三年净利润达到3 000万元,这将许多处在初创期或调整期的公司拒之门外。2004年设立的中小板只是照搬了主板上市条件,并没有降低企业的上市门槛。2009年设立的创业板,降低了盈利性标准,但仍要求净利润持续增长。直至2014年5月证监会颁布的第99号令,才放宽了对盈利性的要求。另一方面,证监会对处于不同行业、不同发展阶段、不同管理风格和财务状况的企业,采用同一标准加以衡量,这又无形提高了企业的上市门槛。互联网等高科技企业往往短期内难以做到盈利,不适合国内上市审核主要注重资产和利润的评估模式。

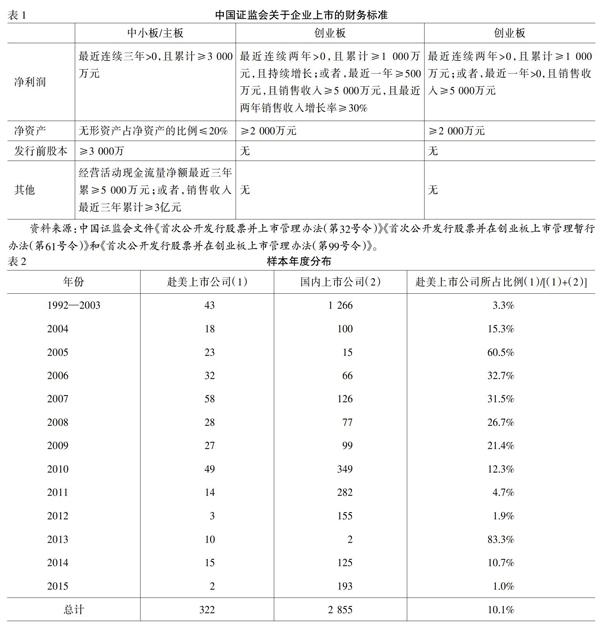

2.美国新股发行的注册制。注册制认为,股票市场本质上是以信息为基础的交易市场,存在信息不对称,而监管部门事先介入股票发行活动的目的是对信息披露进行把关和监督,解决信息不对称问题。因此,在美国的注册制下任何公司都有发行股票的权利,政府不做授权,发行人只要符合信息披露要求就可以获准发行,股票的供给量可以随市场需求自动调节。国外学者关于美国公司上市时机的研究发现,新股上市存在明显的市场择时现象:当股市处于上升期或IPO热销期时,投资者往往乐观并普遍看好整个市场,理性的管理者倾向于发行更多股票;反之,当股市处于下降期或IPO滞销期时,管理者可能回购股票或等待市场估值上升后再发行新股[4~5]。在这一过程中,发行多少、何时发行均由发行人根据市场供需情况自行确定。上页图2显示,美国各年IPO公司数量与股指的走势和波动较为一致,这说明在美国发行股票属于市场导向,较少受到政府干预。此外,美国股票市场中“壳”资源丰富,公司赴美上市可采取反向收购(Reverse Merge,RM)方式实现间接上市目的,同时规避直接IPO的各种限制。

另外,在美国注册制下发行新股,监管部门并不对企业的投资价值做出判断,而是以形式审查为主,核心是审核发行人是否全面、准确、真实地将投资人判断投资价值所必需的重要信息加以公开。证监会只对基本的发行条件做出规定,如组织结构、合规状况等,而关于具体的上市标准,如财务指标,则由交易所在各自的上市标准中加以规定,比如处于顶端的纽交所要求净利润三年累计不少于约4 000万人民币,而纳斯达克为企业提供了两套在资产、利润等指标方面不同的标准,其中一套并不对盈利性做统一规定。因此,美国的上市标准更加宽松和更具多样性。监管部门以形式审查为主也加快了企业的上市进程。以阿里巴巴集团为例,2014年5月6日,阿里巴巴向美国证监会首次提交F-1注册表,2014年9月18日,美国证监会就宣布注册表生效,第二天股票在纽交所上市交易,并以融资额250亿美元的规模成为有史以来最大的IPO。从提交申请材料,到美国证监会结束审核,再到完成路演、定价、上市所有环节,阿里巴巴只用了4 个多月时间。

综上所述,本文提出以下假设:

假说1:我国新股发行受到政府管制且上市门槛高,这种状况迫使许多企业赴美上市。

(二)信号效应对企业赴美上市的影响

相对国内股票市场,美国股票市场对信息披露的要求更为严格。市场信息披露水平越高,公司经营管理的透明度越大,外部投资者对公司管理者的监管能力也越强,管理者从私有信息中牟利的可能性就越小。因此,如果公司敢于到信息披露水平更高的市场上市,就足以反映出公司对管理质量和未来盈利能力的信心[6]。同时,美国股票市场的法律监管十分严格,对投资者提供的保护更为完善。如果公司被发现存在提供虚假财务报告或损害投资者利益的行为,将会遭受美国监管体系严厉的惩罚,例如强制退市和集体诉讼[7]。此外,公司赴美上市还会受到来自市场机制的约束。美国股票市场中的承销商和财务分析师等中介机构,他们利用其专业能力,对公司财务等信息进行分析,一旦发现公司存在不合规行为,将会迅速调低其市场定价。因此,好公司为传递公司质量的信号,宁愿选择到法律和市场监管成本很高的市场上市,以此与国内质量差的公司区别开来。

相比之下,我国股票市场上的一些特征限制了公司上市的信号作用。许多投资者和学者认为,我国的股市是一个“鱼龙混杂”的地方。首先,在中国现行的新股发行审核制度下,发审委的审核受到一定的条件约束,通过发审委审核上市的企业不一定是最具投资价值的企业。杜兴强等(2013)研究发现,与发审委有政治联系或具有更多盈余管理行为的拟发行人更易通过审核[8]。其次,国内上市公司业绩变脸、募集资金投向变更等问题频发,使人不禁怀疑这些企业是否为“包装”上市的。最后,我国股票市场退市效率较低、退市难现象突出,这就进一步造成了股票市场中好公司和坏公司混在一起。

由此,赴美上市是一种有利而且有效的信号机制,越是高质量的公司,越有可能选择到具有严格法律监管和市场约束的美国股票市场上市,以显示其较高的公司价值和增长潜力。本文提出以下假设:

假说2:给定符合国内的上市标准,盈利性好和成长性高的企业更有可能赴美上市。

(三)中概股信任危机对企业赴美上市的影响

理论上,投资者和发行人之间存在信息不对称。对于海外上市的企业,外国投资者不仅在获得公司及时有效的信息方面存在障碍,还要考虑上市公司来源国与本国不同的宏观经济和制度环境,因此,投资者和发行人之间的信息不对称问题更加严重,尤其是来自新兴市场国家的海外上市公司[9]。近年来,许多海外投资者看好中国经济的增长前景,愿意投资快速发展的中国公司,以分享中国经济的增长成果。然而,自2010年6月起,一些赴美上市的中国公司被接二连三地发现存在财务流程不规范、信息披露不及时、公司治理不完善等问题。这严重降低了美国投資者对中国公司的评价,并加剧了投资者和发行人之间的信息不对称。

在这种情形下,投资者倾向于投资自己熟悉的公司,以降低获取和分析信息的成本与投资风险。美国股票市场上有大量的互联网等高科技企业,投资者在评价这些企业时可以信息共享,信息成本比较低[10]。因此,相比信任危机前,信任危机后信息技术业等美国投资者较为熟悉的行业更受美国市场欢迎。高科技企业一般具有较高的成长性和无形资产比重高的特点。它们在技术和商业模式上带有明显的创新特征,其产品或服务被市场接受后往往表现出极强的市场扩张态势,具有较高的成长性;而其盈利主要依靠其无形资产和不断的创新活动,故具有轻资产的特征。加之,在中概股信任危机期间,被美国证监会勒令退市的56家中国公司中,制造业企业占比近60%。因此,为规避风险,中概股信任危机后美国投资者会较少偏好中国制造业企业,而较多偏好具有高成长性和固定资产比重低的高科技企业。

基于上述理论分析,本文提出以下的假设:

假说3:相比信任危机前,信任危机后成长性高和固定资产占比低的企业更有可能赴美上市。

二、中国企业赴美上市现状及趋势分析

(一)样本选取

本文选取1992年1月至2015年12月在美国三大证券交易所(纽约证券交易所、纳斯达克证券交易所和美国证券交易所)上市交易的中国公司作为研究样本。为了更加准确地考察企业选择赴美上市的原因,本文采用公司首次进入美国股票市场(包括场外市场,如OTCBB和PINK市场)的时间作为公司赴美上市的时间。对于直接上市的企业,上市时间采用公司在美国证券交易委员会网站披露注册表格的时间(F系列或S系列表格);对于通过反向收购上市的企业,上市时间使用公司披露反向收购完成的时间(8-K或6-K表格)。

同时,我们将赴美上市公司作为处理组,将国内上市公司作为对照组。赴美上市公司信息来自Compustat数据库;国内上市公司信息来自CSMAR数据库。我们获得初始赴美上市公司样本353家,剔除已提交招股说明书但最终搁置上市的企业,剩余样本322家;获得国内上市公司样本2 855家。

(二)赴美上市公司年度分布

表2报告了我国公司赴美上市的年度分布。总体来看,我国赴美上市公司数量较多,占全部上市公司的比例高达10%。但是,2004年以前赴美上市公司数量较少,占全部上市公司的比例仅为3.3%。2004—2010年我国公司赴美上市呈加速趋势,除去金融危机的影响,每年新增赴美上市公司数量不断增加。然而,赴美上市公司占全部上市公司的比例逐年下降,从2005年的60.5%到2010年的12.3%,反映出我国国内市场的规模在不断扩大。2011—2012年中国赴美上市公司遭遇信任危机,上市公司数量骤减。2013年后企业赴美上市逐渐回暖。

表3报告了公司赴美上市方式及退市公司分布。根据表3可知,我国赴美上市公司中通过反向收购上市的公司约占1/3,且主要集中在中概股信任危机以前。另外,我国共有128家企业通过SEC监管、私有化和并购重组的方式从美国退市,其中122家企业在信任危机以后退市。在这些企业中,56家企业因信息披露不合规等问题被SEC勒令退市,58家企业受低估值等问题的影响选择私有化退市。尽管如此,信任危机后赴美上市的公司数量为93家,远远高于选择主动退市的企业数量。

(三)赴美上市公司行业分布

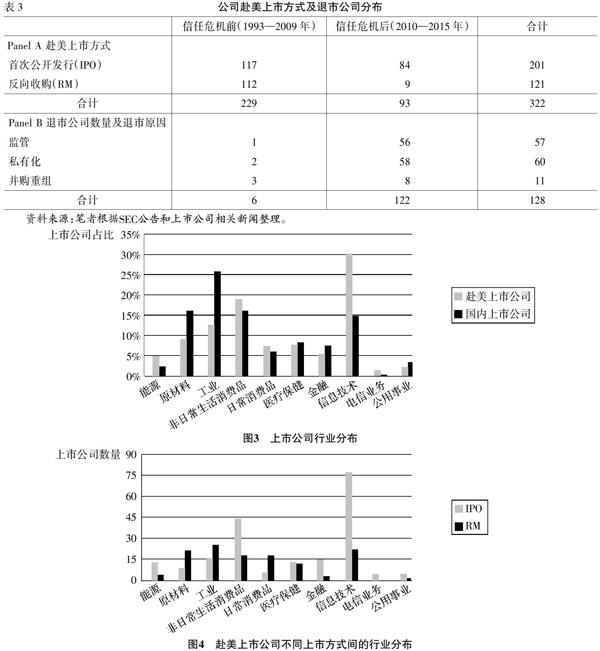

图3描绘了中国上市公司的GICS行业分布,可以看出,与国内上市公司相比,赴美上市公司在信息技术、非日常生活消费品和日常生活消费品行业所占比例较高。这些企业往往处于初创期或成长期,通常具有更轻资产以及行业竞争性较高的特点,短期内难以做到较高盈利,因而不适合国内上市审核注重资产和利润的评估模式。与此相对,国内上市公司则在工业、原材料和公用事业等重资产行业和垄断行业所占比例显著高于赴美上市公司。圖4描绘了赴美上市公司不同上市方式间的行业分布,可以看出,信息技术、非日常生活消费品和金融等轻资产行业的公司更加偏好选择首次公开发行方式进入美国股票市场,而原材料、工业等重资产行业公司更加偏好选择反向收购的方式。

(四)赴美上市企业对国内上市标准的满足情况

为检验赴美上市企业对国内上市标准的满足情况,本文剔除净利润、净资产和发行前股本数据不可获得的样本,剩余赴美上市公司226家,其中检验第31号令、第62号令和第99号令的样本分别为135家、80家和11家。

表4报告了赴美上市公司满足国内上市标准的检验结果,可以看出,随着证监会实施更加宽松的上市标准,符合标准的赴美上市公司比例逐渐扩大。满足中小板上市标准的公司只占32%,而满足创业板第99号令标准的公司则高达82%。然而,全部符合标准的公司(112家)占数据可获得样本的比例仍然很低,约为50%,对于这些公司来说,若在国内上市融资,其资本成本是无穷大的,说明我国新股发行的政府管制导致较高的上市门槛是企业选择赴美上市的主要原因,与假说1相符。另外,表5报告了赴美上市公司对国内上市标准的满足情况与上市方式的四格表卡方检验结果。可以看出,在不符合国内上市标准的公司中,通过反向收购上市的公司占比(28.95%)显著高于在符合国内上市标准的公司中反向收购上市公司的占比(15.18%)。这说明,相对符合国内上市标准的公司来说,不符合国内上市标准的公司更有可能通过反向收购的方式赴美上市。

三、实证分析

(一)模型与变量

模型(2)的主要研究变量为销售收入增长率Growth及交互项Crisis*Grwoth,固定资产所占比重PP&E及交互项Crisis *PP&E。Growth或PP&E的估计系数表示,信任危机前Growth或PP&E对公司赴美上市的影响;交互项Crisis*Grwoth或Crisis*PP&E的估计系数表示,信任危机前后Growth或PP&E对公司赴美上市影响程度的差异。根据前文的理论分析,我们预期交互项Crisis*Grwoth的符号为正,而交互项Crisis* PP&E的符号为负。模型(2)的其他控制变量与模型(1)相同。

(二)样本选取与进一步数据处理

我们将处理组进一步分为全部赴美上市公司和合格赴美上市公司,并按照以下方法处理样本:一是剔除金融业企业4家;二是剔除两地双重上市企业8家;三是剔除回归模型中各变量不可获得的数据147家;四是剔除1%分位的极端值12家。其中,财务变量不可获得是样本减少的主要原因。这是因为许多公司通过反向收购方式赴美上市,因而可获得的上市前一年的财务信息有限:在147家财务变量不可获得的公司中,通过反向收购方式上市的公司高达101家。最后我们获得了151家赴美上市公司,其中符合国内上市标准的公司85家。此外,按照以上样本处理方法,我们获得了2 028家国内上市控制组公司。表6报告了样本在信任危机前后上市的分布。

(三)描述性统计与单变量检验

表7报告了描述性统计,国内上市公司ROA的最大值和最小值分别为0.368和0.014,标准差为0.061;赴美上市公司ROA的最大值和最小值分别为0.586和-0.969,标准差为0.240,说明与国内上市公司相比,赴美上市公司的盈利性水平差别较大,这反映出美国股票市场对上市公司的包容性比较高,这一状况也反映在公司的成长性、公司规模和资产负债率上。

关于组间均值和中位数的检验,国内上市公司ROA的平均值和中位数分别是0.119和0.106,赴美上市公司ROA的平均值和中位数分别是0.076和0.101,组间平均值和中位数的差异分别为-0.043和-0.006,且分別在5%和1%的水平上显著,可见赴美上市公司的盈利性低于国内上市公司。然而,合格赴美上市公司ROA的平均值和中位数分别是0.165和0.149,组间差异分别为0.046和0.043,且均在1%的水平上显著,说明合格赴美上市公司的盈利性高于国内上市公司。国内上市公司Growth的平均值和中位数分别是0.245和0.190,赴美上市公司Growth的平均值和中位数分别是1.272和0.672,合格赴美上市公司Growth的平均值和中位数分别是1.047和0.611,组间平均值和中位数的差异均在1%的水平显著,表明赴美上市公司的成长性高于国内上市公司。另外,赴美上市公司与国内上市公司在其他企业特征方面也存在显著差异,赴美上市公司的资产规模较大,而资产负债率和固定资产比重较低。

下页表8报告了赴美上市公司和国内上市公司在信任危机前后的比较。关于成长性,在信任危机前后,赴美上市公司的平均值和中位数均显著高于国内上市公司;关于固定资产比重,在信任危机前后,赴美上市公司的平均值和中位数均显著低于国内上市公司。

(四)回归结果分析

1.赴美上市的信号效应。下页表9报告了赴美上市信号效应的回归结果,被解释变量是“公司赴美上市”的虚拟变量。回归结果显示,当处理组为全部赴美上市公司时,ROA的回归系数显著小于0,说明盈利性越差的公司,越有可能选择到美国上市。这可能是由于假说1的结果,近半数在美上市企业因国内上市门槛较高,达不到国内的上市标准而选择到美国上市。而当处理组为符合国内上市标准的合格赴美上市公司时,ROA的回归系数显著大于0,说明对于符合国内上市标准的公司来说,盈利性越好,越有可能赴美上市,该结果支持了假说2。另外,当处理组为全部赴美上市公司和国内上市公司时,Growth的回归系数均显著大于0,表明成长性越高的企业越有可能赴美上市。以上结果支持了本文的假说2。

其他大部分控制变量的结果与预期一致。然而Market与公司赴美上市存在显著的正相关关系,表明国内市场估值越高,公司越有可能赴美上市,这可能由于中美两国股票市场存在一定的联动性。

2.中概股信任危机对公司赴美上市的影响。下页表10报告了中概股信任危机对公司赴美上市影响的回归结果。回归结果显示,当控制组为全部赴美上市公司时,Growth的估计系数显著为正,说明在信任危机前,成长性高的企业更有可能赴美上市;Crisis*Growth的回归系数显著为正,说明信任危机以后,Growth与公司赴美上市之间的正相关关系显著增强,即相比信任危机前,信任危机后成长性高的企业更有可能赴美上市,与假说3一致。PP&E的估计系数显著为负,说明在信任危机前,固定资产占比低的企业更有可能赴美上市;Crisis*PP&E的回归系数为正,且没有通过显著性检验,与假说3的预期不符。当控制组为合格赴美上市公司时,交互项Crisis*Growth的回归系数显著为正,说明相比信任危机前,信任危机后成长性高的企业更有可能赴美上市。以上结果支持了本文的假说3关于信任危机后公司成长性的预期。

结语

本文运用1992年1月至2015年6月在美国三大证券交易所上市交易的中国公司数据,研究了中国公司赴美上市的原因及趋势变化。结果表明,中国在美上市公司中有近半数不符合国内的上市标准,并且随着我国实行更加宽松的上市政策,赴美上市公司中符合国内上市标准的比例逐渐提高。同时,相对符合国内上市标准的公司,不符合国内标准的公司更有可能通过反向收购赴美上市。这说明,我国新股发行的政府管制和较高的上市门槛迫使许多企业赴海外上市。进一步,对于符合国内上市标准的公司,盈利性好、成长性高的优质企业更有可能海外上市,这可能由于在美国股票市场上市能够对外传递一个良好的信号。但是,中概股信任危机加剧了美国投资者和中国公司之间的信息不对称,因而美国资本市场更为熟悉的成长性高的高科技企业更有可能赴美上市。

本文研究的政策效应在于:首先,我国的新股发行目前的上市门槛高,许多企业被迫选择海外上市。未来在新股发行改革的过程中,应该调整对企业的上市审核模式,区分基本的发行条件和多样化的上市条件,使得处于不同行业、规模和发展阶段的企业在国内能够融资并发展壮大。其次,美国股票市场严格的监管体系带来的公司上市信号作用是许多优质企业选择到美国上市的重要原因。为此,在未来注册制加大新股发行数量的条件下,应该不断加强退市制度和对投资者的保护,对一些违法违规、经营业绩差的公司摘牌退市或降级到场外市场交易,逐步提高股市的质量,以吸引更多的优质企业在国内上市。最后,对于已经赴美上市企业或潜在赴美上市的企业而言,应该注意信任危机后外国投资者与公司之间的信息不对称问题,未来应努力提高公司的信息披露水平。

参考文献:

[1] Gao X.,Ritter J.R.,Zhu Z.Where Have All the IPOs Gone?[J].Journal of Financial&Quantitative Analysis,2013,(6):1663-1692.

[2] 杨波.中国内地企业选择股票境外上市地点策略演进[J].宏观经济研究,2009,(11):64-68.

[3] Hansen J.,qvist F.Why Do U.S.-Listed Chinese Firms Go Private?[J].Working Paper,2015.

[4] Loughran T.,Ritter J.R.The New Issues Puzzle[J].Journal of Finance,1995,(1):23-51.

[5] Ritter J.R.,Welch I.V.O.A Review of IPO Activity,Pricing,and Allocations[J].Journal of Finance,2002,(4):1795-828.

[6] Cantale S.The choice of a foreign market as a signal[J].INSEAD Working Paper,1996.

[7] Fuerst O.A theoretical analysis of the investor protection regulations argument for global listing of stocks[J].Yale University Working Paper,1998.

[8] 杜興强,赖少娟,杜颖洁.“发审委”联系、潜规则与IPO市场的资源配置效率[J].金融研究,2013,(3):143-157.

[9] Bell R.G.,Moore C.B.,AL-Shammari H.A.Country of Origin and Foreign IPO Legitimacy:Understanding the Role of Geographic Scope and Insider Ownership[J].Entrepreneurship:Theory & Practice,2008,(1):185-202.

[10] Hursti J.,Maula M.W.Acquiring Financial Resources from Foreign Equity Capital Markets:An Examination of Factors Influencing Foreign Initial Public Offerings[J].Journal of Business Venturing,2007,(6):833-851.

Abstract:Based on the different stock issuance system between China and America,this paper examines the motivations to list in the U.S.and the change in trend for Chinese firms.Firstly,more than half of U.S.-listed Chinese firms do not meet domestic listing standards.Many companies are forced to list in United States due to high listing threshold.Furthermore,for the companies meeting domestic listing standards,high quality companies with high profitability and growth are more likely to list in U.S.,because listing in American stock market help to release a good signal to the market.However,the trust crisis increases the information asymmetry,and then the high-tech enterprises and high growth companies,which are familiar with the U.S.investors,are more likely to be listed in the United States.This paper provides important empirical evidence for the U.S.listed Chinese firms and the further reform of registration system.

Key words:U.S.-listed Chinese firms;stock issuance system reform;signal effect;trust crisis