汉魏长笛

2019-09-17陈正生奚张华

文/陈正生 无 念(奚张华)

笛在文献中出现很早,《周礼·春官》就有“笙师掌教吹竽笙埙龠箫箎笛管”的记载,其中的箫为排箫,几无异议,但笛为何物,却未见阐释。汉代的笛出自何处?有说为汉武帝时人丘仲所造,又有说法为张骞出使西域带回。笛,本身就是一个比较广义的概念。无论是丘仲造笛,还是张骞西域带回,由于这两种笛并无形制的说明,也就无从辨析说法的真伪。本题所阐述的“汉魏长笛为何物”?通俗的解释是:汉魏长笛为西晋荀勖设计泰始笛欲改造使其合律之笛,唐代尺八之前身。荀勖设计的泰始笛未能被推行,唐代吕才就重行设计、制作了尺八。尺八就是汉魏长笛的改革——笛身改短并使其能符合十二律吕,仅此而已。实际汉魏长笛并非都是“长笛”,其中有“中支”,更有“短笛”。荀勖和吕才所设计之笛,长短不同,都是十二支,只是汉魏时期宫廷雅乐崇尚长笛而已。从这一意义上来说,研究汉魏长笛,并使它付诸于实际演奏功能,其意义远比高喊将日本现代尺八引进“回家”要有意义得多。

本文所说的汉魏长笛,所宗起源为“羌笛”,所依据的乃是东汉著名学者马融的《长笛赋》。马融《长笛赋》曰:“近世双笛从羌起,羌人伐竹未及己。龙吟水竹不见己,截竹吹之声相似。剡其上孔通洞之,裁以当簻便易持。易君君明识音律,原本四孔加以一。君明所加孔后出,是谓商声五音毕。”马融所言的“长笛”,形制清楚:这种“剡”(切削)出的吹口、三个音孔能吹四声的羌笛,京房加了一个后出孔,并将后出孔定作商声而构成五声音阶之笛,经后人追加变宫、变徵,并成了能吹奏七声音阶的六孔汉代长笛。从马融的赋中可知,所谓“双笛”,理当是长笛和短笛。随后,这双笛于东汉、魏晋又被制作成了不同长度、多种调门的笛。此事于《宋书·律历志》中叙述得很清楚。此事虽然亦见于《晋书》,但李淳风编写《晋书·律历志》是全文摘录于沈约《宋书》的。

《晋书·律历志》记载着西晋泰始十年(公元274年),中书监荀勖同协律中郎将列和讨论笛律一事。由于当时所用之笛由于“长短无所象则”,所开为匀孔,音高不合十二律吕,故荀勖提出制笛方案:十二笛长短要符合十二律吕,音程(音准)要符合三分损益律。此事列和当然是闻所未闻。在讨论“三分损益”十二笛时,列和曾反驳荀勖:“太乐东厢长笛,正声已长四尺二寸。今当复取其下徵之声,于法,声浊者笛当长,计其尺寸乃五尺有余,和昔日作之,不可吹也。”这“四尺二寸”之笛,合荀勖泰始笛之“蕤宾”,长三尺九寸九分五,是十二支泰始笛中最长的一支。由此可见,汉魏长笛是够长的了。根据新旧《唐书》的记载分析,吕才于唐太宗贞观之前设计制作的十二支“与律谐契”的“尺八”,最长的一支“蕤宾”,其长也只有二尺八寸一分,比汉魏长笛和泰始笛短多了!

如今要研究制作泰始笛、尺八,困难很多;最大的困难就是“晋尺”或“唐尺”的绝对长度究竟是多少。也许有人会说,晋尺不就是晋前尺,即刘歆尺?吴承洛《中国度量衡史》中不是考证每尺折合公制为23.08864公分!可是用此尺度折算蕤宾笛,其绝对长度竟达92.25公分!怎么吹?这不就反证《中国度量衡史》中晋尺的折算不合实际。再就日本正仓院藏存的八支唐代“尺八”而言,没一支是符合吕才所设计的“三分损益律”的。至于泰始笛,抑或尺八,为什么没能流传?更有其硬伤——不合时宜,违背了方便演奏的原则。此问题将在后文分析。

我们经过分析,欲制作汉魏长笛,可以从荀勖的泰始笛确定音孔位置的方法入手。

从荀勖“笛律”的讲述中得知,当时的长笛“同均”可奏“三宫”,即一支笛可奏三个调:正调、下徵调和清角调。这三个调依次等同于今日筒音为A之曲笛的D调、A调和G调,也就是匀孔笛的小工调、乙字调和正宫调;也就是筒音为D之洞箫的G调、D调和C调。因此,如何依据荀勖确定音孔的办法来确定匀孔长笛的音孔位置,是一个颇费周折的问题。荀勖的泰始笛,正调的筒音是角,后出孔之音是商,同匀孔长笛的音位是相左的,且后出孔同底孔的音程为大二度。我们在制作匀孔长笛时,第一孔同底孔的音程依旧是大二度,而后出孔同筒音的音程则定为大七度(小二度),将第一孔同后出孔的间距五等分,这就定出了六个音孔间距绝对相等的汉魏长笛的音孔位置。关于音调,如今我们不再纠缠于所制之笛究竟是属于黄种,还是大吕,只求制作能切合实际而能付诸实际演奏。

以下我们接着讨论如何为汉魏长笛定调,以及如何为音孔定位的方法。

我们的意思是,如今民族乐器以D为中心,汉魏长笛是如同“尺八”一样的“竖笛”,因此可以将筒音定位为D(d1),音调就如同今日的G调洞箫;假若制作F调的,亦可将筒音定为为C(c1)。

G调的汉魏长笛,由于笛身比较长,吹奏端的内径可以选1.7厘米,长度约55~56厘米。汉魏长笛的音调与洞箫完全相同,洞箫的内径若1.6厘米,从吹孔至调音孔的长度不足52厘米。为什么汉魏长笛的管子要增长呢?一是汉魏长笛的尾端没有调音孔,二是吹孔比洞箫宽深,音调高,故应予以纠正。定好基音即可为笛确定音孔位置了。汉魏长笛好在尾端没有调音孔,上端通洞,略长可以调节。

该如何为长笛确定音孔位置?考虑到荀勖欲使长笛具有稳定的音高,演奏又能符合律吕,而泰始笛的设计脱离实际,我们就想借助荀勖的设想,对荀勖笛律作点修正。修正的方法是,确定笛体中声(筒音)的音高符合所欲制作之笛的“均”;原先笛体中声同第一孔的音程为大二度,同后出孔的音程为小七度,现改为大七度。校准笛体中声以后,计算出第一孔和后出孔(第六孔)的位置,将此距离五等分,即可定出汉魏长笛的六个音孔的位置。

由于荀勖笛律所制泰始笛的筒音不是宫,而是角,加上在确定音孔位置的计算中还得加进“管口校正”,公式列出繁琐且占有较多篇幅,故计算公式从略。

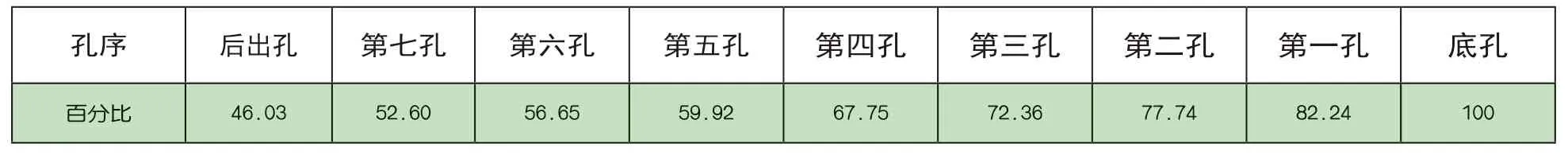

通过计算获知,设长笛全长为100%,那么第一孔占有效管长82.24%,第六孔(后出孔)占有效管长46.03%,82.24%与46.03%之差为(82.24-46.03=)36.21%,除以5,得7.242%。由此获得汉魏长笛六个音孔的位置:

需要说明的是,如此定位制作的汉魏长笛,音准不准?音可以准,前提是得注意吹口深浅同音孔大小之间的配合;能不能吹准,得看演奏者的音程观念和对这种直笛的掌控能力。我们认为,这种“还原”了的汉魏长笛,其音准应该比荀勖的泰始笛或吕才的尺八方便;它至少可以如同当时列和所使用的长笛一样,方便地演奏“三宫”——即转三个调;如今看来五个调,甚至七给调都能行。

也许有人会说,这种匀孔(直)笛同匀孔箫笛一样,音是奏不准的。我们又要说,这是因为不了解它的特性。试问,日本的现代尺八,五孔,要求能奏准十二律(十二个半音),六孔的汉魏长笛要求奏三五个调又会有何难?

这种六孔的汉魏长笛,假若按照十二律确定音孔位置若何?答曰:有一点难度。荀勖按照三分损益律设计六孔泰始笛,筒音为“角”,尽管他说是遵循古制(理当是京房所定的“汉制”),但更多地是为了按孔方便:因为中指的跟腱是与无名指相联的;假若筒音为徵,中指和无名指按孔就困难。

洞箫由于管子比较长,如今盛行八孔。那能不能依据荀勖的定孔方法制作出八孔长笛呢?能!荀勖的泰始笛筒音是角,吕才的尺八筒音是宫。假若将尺八的制作改为“黄钟立均、仲吕作(正调的)宫”,加上泰始笛的音孔定位,如此制作的长笛,其演奏指法就是今天八孔洞箫的指法,除了音色稍异而外,演奏方法并无差异。

现将八孔长笛的音位占管长的比例列表于下:

孔序 后出孔 第七孔 第六孔 第五孔 第四孔 第三孔 第二孔 第一孔 底孔百分比 46.03 52.60 56.65 59.92 67.75 72.36 77.74 82.24 100

假若将以上尺寸同现今的洞箫比,会有很大差别。这不仅是因为下方没有调音孔,也是因为音孔位置虽然不同,但是通过音孔孔径的变化是完全可以补正的。只是有一点,

后出孔的音孔位置高,修此孔是孔径绝对要控制;但只有在此位置,才能保证一孔双音,保证一支八孔笛能方便地转全五个调。

(注:两支汉魏长笛为无念<奚张华>制作,陈正生监制)