心理干预对新确诊HIV/AIDS患者接受抗病毒治疗意愿的影响

2019-09-17赵壮红秦玉玲黄辉煌周雨婷张恩凤许洪新姜天俊

宋 兵,赵壮红,秦玉玲,黄辉煌,周雨婷,张恩凤,许洪新,姜天俊

HIV感染者初期多难以接受被感染的事实,导致出现不配合治疗的情况,甚至出现轻生念头[1]。针对此类患者护理人员应注重做好心理护理,配合医生积极开展早期抗病毒治疗,降低病死率。为规范AIDS抗病毒治疗工作,原国家卫生和计划生育委员会于2016年6月15日下发通知,再次调整AIDS免费抗病毒治疗标准,对于所有HIV感染者和患者,均建议实施抗病毒治疗,即实行“发现即治疗”[2]。为此我中心建立了以AIDS患者个体为中心的医疗照顾制度,为AIDS患者及其家属提供疑似筛检、后续随访、确诊就医、心理疏导、健康教育等一系列持续性服务,以减少因心理问题或其他因素造成的新发HIV感染者流失,提高HIV/AIDS患者接受抗病毒治疗意愿。

1 对象与方法

1.1 对象 从2014年12月30日—2018年12月30日中国人民解放军总医院第五医学中心新确诊的HIV/AIDS患者中随机抽取240例作为研究对象,其中男性232例,女性8例,年龄18~70岁,平均(37.00±10.43)岁。纳入标准:①符合原国家卫生部传染病标准专业委员会颁布的HIV/AIDS诊断标准[3];②HIV感染确诊时间<30 d,自愿签署知情同意书,愿接受各种问卷、量表调查;③意识清楚,能够交流表达。排除标准:①患有恶性肿瘤等其他重大疾病、病情危急或有严重并发症患者;②违法在押人员或吸毒人员;③有认知障碍,无法配合的患者。采用随机数表法将240例患者随机分为实验组和对照组各120例,2组患者在性别、年龄、文化程度、感染途径、基线CD4+T淋巴细胞水平等基线资料方面差异均无统计学意义(P均>0.05),具有可比性。见表1。

表1 2组患者基线资料比较Table 1 Comparison of baseline data of HIV infected patients in 2 groups

1.2 方法

1.2.1 观察组 针对新发HIV/AIDS患者进行“一对一咨询”服务,收集患者人口社会学信息,标记患者个体化状况。

为患者建立病案的同时采取个性化心理护理方案。①心理护理:倾听患者感受,主动与患者沟通交流,以正面、积极的态度了解其心理状态,并让患者了解到AIDS治疗机构的保密原则,让其无须过于担心隐私泄露遭到社会歧视。②依从性教育:患者抗病毒治疗是控制病情发展的必要手段,须加强对HIV感染者的依从性管理,做好长期服药前心理准备,并介绍可能引起的不良反应,避免其过于担心。帮助患者分析情绪给机体健康带来的变化,令其产生一种积极获取健康的动力[4]。③健康宣教:针对患者关注的HIV/AIDS相关方面的问题给予规范合理答疑(例如阳性告知、药物的不良反应、疾病进展及预后、生活质量及寿命影响、耐药等问题)使其获取积极治疗的信心。④科普宣教:为患者建立互动微信群,定期推送健康小常识,帮助其树立积极健康的心态进行抗病毒治疗,利用网络平台做好新发HIV感染者管理。

建议HIV/AIDS患者参加体育锻炼放松身心,养成健康规律的生活习惯,丰富业余时间,使其通过接触外界环境的过程,转移注意力,释放或转移不良负面情绪。鼓励不喜运动的患者参加社会公益活动或其他群体活动。对有兴趣爱好的患者,提倡通过参加兴趣爱好活动降低个人心理压力。提倡注重体育锻炼的患者适度锻炼,劳逸结合。为患者制定个性化的阶段性锻炼项目。

给予患者鼓励,为其提供志愿者与护理人员“双向交流”的机会,提供双层管理(心理及专业知识等其他方面),护理人员要主动热情地和其进行沟通交流,在进行治疗操作时需态度亲和,消除患者内心的担忧以及顾虑[5]。使患者能够积极面对自己的病情,配合治疗。

1.2.2 对照组 实行常规护理,让患者正确对待疾病,定期随访接受治疗,根据患者需求提供相应护理。

1.3 观察指标 于干预前、干预半年后分别进行抑郁自评量表(self-rating depression scale, SDS)、焦虑自评量表(self-rating anxiety scale, SAS)调查,并统计2组接受抗病毒治疗的人数。

SDS和SAS均由20个能够反映抑郁、焦虑主观感受的条目构成,按照症状出现频率采用4级评分,各条目相加为总粗分,然后将总粗分乘以1.25以后取整数部分,即为标准分。SDS标准分的分界值为53分,其中53~62分为轻度抑郁,63~72分为中度抑郁,73分以上为重度抑郁;SAS标准分的分界值为50分,其中50~59分为轻度焦虑,60~69分为中度焦虑,70分以上为重度焦虑[6]。

1.4 统计学处理 采用SPSS 22.0软件进行数据的统计分析,患者的抑郁和焦虑水平等计量资料以±s表示,组间比较采用独立样本t检验,组内比较采用配对样本t检验,抗病毒治疗服药比例等计数资料采用例或百分比(%)表述,组间比较采用χ2检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结 果

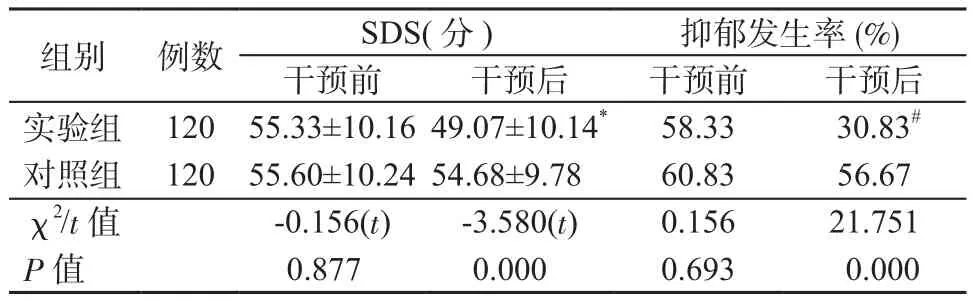

2.1 2组患者干预前后抑郁水平比较 干预前,2组患者SDS得分和抑郁发生率差异无统计学意义(P均>0.05)。干预后,2组患者SDS得分和抑郁发生率均比干预前显著降低(P均<0.05),且干预后实验组SDS得分和抑郁发生率均显著低于对照组(P均<0.05),如表2所示。

表2 2组患者干预前后抑郁水平比较Table 2 Comparison of depression levels of the patients before and after intervention in 2 groups

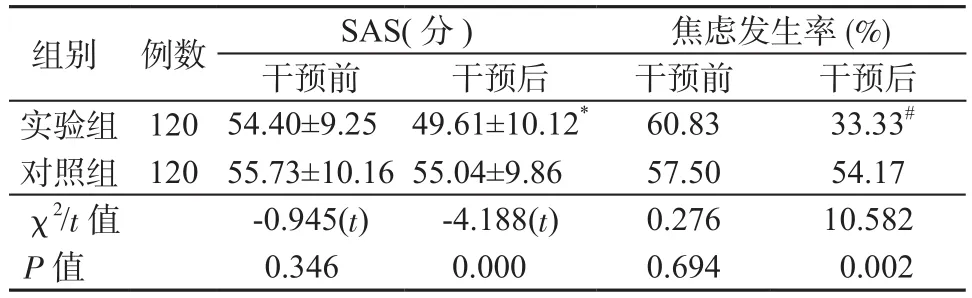

2.2 2组患者干预前后焦虑水平比较 干预前,2组患者SAS得分和焦虑发生率差异均无统计学意义(P均>0.05),干预后,2组患者SAS得分和焦虑发生率均比干预前显著降低(P均<0.05),且干预后实验组SAS得分和焦虑发生率均显著低于对照组(P均<0.05),如表3所示。

表3 2组患者干预前后焦虑水平比较Table 3 Comparison of anxiety levels of the patients before and after intervention in 2 groups

2.3 2组患者接受抗病毒治疗人数比较分析 干预半年后,实验组和对照组接受抗病毒治疗的人数分别为117人(97.5%)、102人(85%),实验组接受抗病毒治疗人数显著高于对照组,差异有统计学意义(χ2=11.742,P=0.001)。

3 讨 论

HIV/AIDS患者确诊后会伴有焦虑、抑郁、自卑、害怕等心理问题。本研究显示,抑郁发生率为58.33%~60.83%,焦虑发生率为57.50%~60.83%,不仅影响疾病的治疗及预后,同时也增加了疾病的传播和社会风险。实验组在确诊HIV感染后,由护理人员对其进行一对一的心理咨询、疏导,评估患者是否做好抗病毒治疗的心理准备,确保抗病毒治疗后服药的依从性,降低患者失访率。通过抗病毒治疗前心理护理,实验组中愿意接受抗病毒治疗者比例达到97.5%,显著高于对照组(85.0%)。

本研究的心理健康调查统计显示,HIV/AIDS患者95%存在严重孤独感,89%有强烈的罪恶感、自责感及孤独感,这与梁爱华[7]研究数据基本符合;服药依从性方面患者认为难以长期坚持服药,不可能进行长期随访,定时定点服药会对个人行为受限从而引起焦虑抑郁,与郑新维等[8]研究结果一致。

通过对实验组进行抗病毒治疗前专业性知识宣教辅导(提倡患者使用7日药盒,手机闹铃提醒服药等,引导患者培养良好的生活行为习惯),其服药依从性达95%以上,显著高于对照组。由此可见,通过系统的服药前、中、后心理辅导、一对一知识讲解、家属及伴侣再教育等形式疏导患者焦虑抑郁情绪,完善家庭与社会支持(社会组织及医护人员);通过不间断的、全程的、一对一专业化的服务,促进HIV/AIDS患者心理状况的调整,稳定其情绪,让患者真正理解抗病毒治疗对自身和社会的益处,积极配合治疗,保证用药及治疗依从性,对控制病情发展,减少AIDS传播具有重大意义,值得推广。