麋鹿资源古代利用状况与现代研究进展△

2019-09-17朱悦赵明钱大玮彭蕴如刘睿刘梦秋王倩丁玉华段金廒

朱悦,赵明,钱大玮,彭蕴如,刘睿,刘梦秋,王倩,丁玉华,段金廒*

1.南京中医药大学药学院 江苏省中药资源产业化过程协同创新中心/中药资源产业化与方剂创新药物国家地方联合工程研究中心/国家中医药管理局中药资源循环利用重点研究室/江苏省方剂高技术研究重点实验室,江苏 南京 210023;2.江苏省中医药研究院,江苏 南京 210023;3.江苏大丰麋鹿国家级自然保护区,江苏 大丰 224136

麋鹿ElaphurusdavidianusMillne-Edwards属哺乳纲偶蹄目鹿科麋鹿属大型食草动物,是中国独有的唯一适宜在湿地环境中生存的鹿科动物。根据麋鹿骨骼化石出土情况,曾有双叉种、晋南种、蓝田种、台湾种和达氏种共五个种,八个亚种的麋鹿广泛分布于我国大陆。现在仅有达氏种作为麋鹿属的唯一生物种质存活于世,具有特殊而重要的生物学意义[1]。

在中华文明历史长河中,麋鹿曾被赋予特殊的象征意义,其独特的药用价值为中华民族的繁衍生息做出了应有的贡献。近代,麋鹿曾离别故土,却又随华夏重光再获繁衍兴盛。自1986年世界自然基金会赠送给中国政府39头麋鹿(13雄、26雌),放养于江苏大丰麋鹿国家级自然保护区,尝试在原生地恢复其野生种群,截至2018年,中国麋鹿种群数量逾6600头,增长了近170倍,并已形成江苏大丰、湖北石首、洞庭湖和江苏盐城4个野生麋鹿种群及其他零星群体。麋鹿种群的恢复也为对其重新进行资源化利用提供了可能。本文就麋鹿资源古今利用状况以及现代药用研究状况进行了系统整理,以期促进麋鹿资源的开发利用与麋鹿产业健康发展。

1 麋鹿资源的考古学发现

李文艳[2]整理表明,迄今共有51处遗址明确出土有麋鹿骨骼,北至吉林白城(双塔遗址),南至浙江余姚(河姆渡遗址),西至陕西宝鸡(关桃园遗址),东至上海(马桥遗址),共分布于12个省份,尤以黄淮地区和长江中下游地区分布最为集中。时间跨度从最早的河北徐水南庄头遗址(距今1万年左右新石器时代)到汉景帝阳陵陵园外葬坑(公元前153年—公元前126年)。江苏海安青墩新石器遗址共出土麋鹿骨骼可鉴定标本1000件以上,为现今发现麋鹿骨骼数量之冠。该地是古籍中所记载的“广陵郡海陵县”辖地。据《太平御览》中记载:“博物志曰海陵县扶江接海,多麋鹿,千百为群,掘食草根,其处成泥,名曰麋耎,民人随此而略,种稻不耕而获其利,所收百倍”[3],有学者认为“麋耎”即为后世采用牛犁地耕种之滥觞。时令对农耕至为重要,《礼记·月令》即已将“麋角解”[4]作为重要的时令标志,后世更演化为“冬至”的标志。这些记载与考古遗存均反映了麋鹿与农耕文化的早期渊源,不仅体现出麋鹿对先民农耕生活的重要性,也是对麋鹿喜活动于沼泽湿地以及“冬至麋角解”的认识,更为后世认识其药性奠定了感性认识基础。

麋鹿是先民的重要肉食来源。上海崧泽(距今5000年左右)与马桥(距今4000年左右)的新石器时代人类遗址出土的麋鹿骨骸的数量与家猪相当,还略多,标本十分破碎,推测除鹿角和少部分骨骼可能是为制造角器和骨器而打碎以外,其余骨骼可能因食用而破碎。在先秦古籍中,麋鹿源饮食可见《礼记》的“麋肤”“麋腥”“麋脯”和“麋腊”[4]。此外,麋鹿源食品在春秋战国时期就已作为珍馐,在《仪礼》中规定的士大夫筵席菜品摆放位置上,麋臡(麋肉酱)置于南边上位,地位高于放置于西边的鹿臡(鹿肉酱)[5]。由此可知,先民正是从长期食用中积累了对麋鹿药性的认识,从而将之应用于医药实践。

位于现在湖北省与河南省的战国楚国墓葬中的“镇墓兽”与“鹿角飞鸟”是考古学发现的最具特色的麋鹿文物。“镇墓兽”造型为怪兽头插鹿角、口吐长舌。“鹿角飞鸟”造型则为长颈凤鸟饰以鹿角立于底座之上。该类器物多见以梅花鹿角与麋鹿角装饰,但以麋鹿角装饰的器物仅见于封君、大夫等高级贵族墓葬,体现出严格的等级区别。楚地崇尚巫鬼祭祀之风。麋鹿角硕大尖锐,具有强烈的穿刺功能,被作为力量的象征,也经常作为巫师的头饰。上古医巫同源,通灵巫师也极有可能是麋鹿早期医药实践的践行者。

总之,无论作为人间享用的珍馐美食,或为阴司的精神寄托,麋鹿在古代的地位都较其他鹿种更为尊贵。但由于过度捕猎,栖息地缩小,加之麋鹿自身繁育率低,死胎率高等原因,麋鹿种群数量急剧下降,最终,野生麋鹿种群在中国大地上消失,而又因其“尊贵”地位得以豢养于帝王苑囿,为后世野生种群的重新恢复留下了珍贵的遗传基因。

2 历代本草著作中关于麋鹿资源的利用

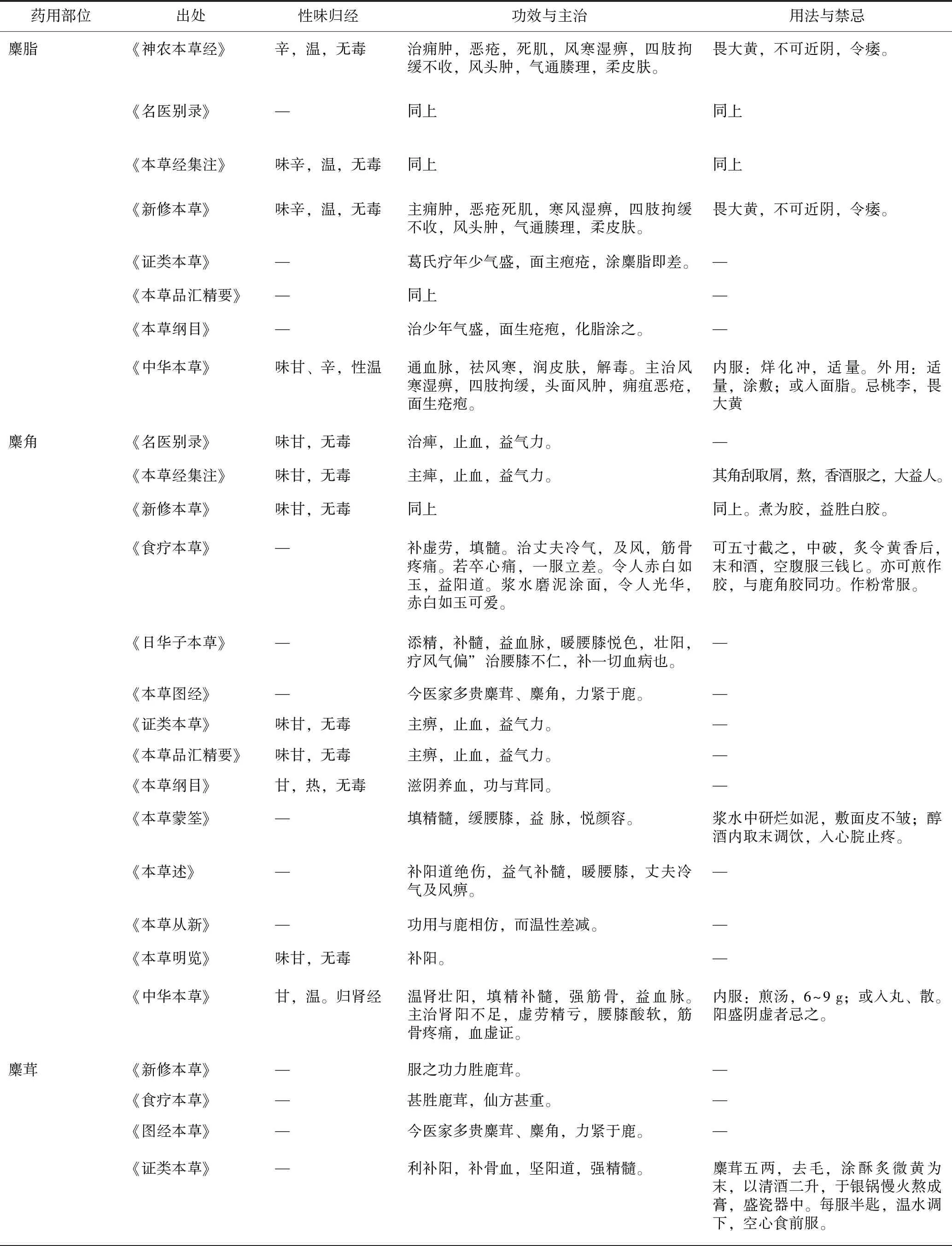

麋鹿曾是先民肉食的重要来源,“药食同源”,先民在食用基础上挖掘了麋鹿的药用价值。历代本草中记载的麋鹿源药材主要有麋脂、麋角、麋茸、麋骨、麋肉、麋皮,性味、功效与主治详见表1。

表1 历代代表性本草中麋鹿源药材

续表1

注:—表示无相关内容记载。

2.1 麋脂

麋脂为麋鹿的脂肪。首见于《神农本草经》(简称《本经》),是麋鹿最早列入本草的药用部位,又名“宫脂”。味辛,性温,通血脉,祛风寒,润皮肤,解毒。主治风寒湿痹,四肢拘缓,头面风肿,痈疽恶疮,面生疮疱[6]。

历代医家对《本经》条文中麋脂“不可近阴,令痿”的记载评议较多。《本草经集注》中记载:“麋性乃而媱快,不应令人痿。一方言不可近阴,令阴不痿,此乃有理”[7]。《本草纲目》在“麋脂”条下设“正误”项,援引了陶氏的观点[8]。《本草经考注》则记载:“麇脂大热,故却令阴萎,与其肉多食,令人弱房同理。此脂令阴萎,若以此脂傅阴,则可为阉人,故名宫脂”,并援引《医心方》相关条文以证《本经》记载无误[9]。《金匮要略·禽兽鱼虫禁忌并治第二十四》亦记载:“麋脂及梅李子,若妊娠食之,令子青盲,男子伤精”,因此其“不可近阴,令痿”[10],或许为临床观察所得,但麋脂历代方书中记载不多,临床运用更少,真实性仍待考。

2.2 麋角

麋角是麋鹿生长过程中成年的骨化角。首见于《名医别录》中记载:“治痺,止血,益气力”[11],是历代本草与方书多见记载的麋鹿源药材。

麋角与鹿角的功效差异在历代本草和医家著作中探讨较多。《本草纲目》中记载:“补阳以鹿角为胜,补阴以麋角为胜”[8]。《神农本草经疏》中说:“麋属阴,好游泽畔。其角冬至解者,阳长则阴消之义也……麋角入血益阴,荣养经络,故主之也”[12]。《本草纲目》亦主张:“补阳以鹿角为胜,补阴以麋角为胜”[8]。医家多从麋鹿与梅花鹿生活环境与换角时间差异来阐释上述差异。麋鹿生存于沼泽湿地,喜游水,故性属阴;梅花鹿生于山林,喜游山,故性属阳。麋鹿角于6—7月生长,11—12月脱落;梅花鹿每年4—5月旧角脱落后长出茸角[1]。两者脱角的时间恰恰对应了农历二十四节气中“冬至”与“夏至”两个阴阳转换关键时令点,故有“冬至麋角解,夏至鹿角解”的说法[4]。冬至为一年中阴气最盛之时,之后阳气逐渐生发,麋角感阳气生而脱落,故麋角主补阴。夏至为一年中阳气最盛之时,之后阴气逐渐生发,鹿角感阴气生而脱落,故鹿角主补阳。

但亦有医家持不同观点,如《医学入门》中记载:“一云鹿胜麋,一云麋胜鹿。要知麋性与鹿性一同,尽皆甘温补阳之物”[13]。《本草述》中记载麋角“补阳道绝伤”[14]。《本草汇笺》根据临床应用对“鹿角补阳,麋角补阴”的论断提出质疑,其中记载:“今人治乳痈者,每用鹿角屑散热消肿则效,而古方治发背初起,用鹿角烧灰醋和涂之,日五六易即消,则鹿角为凉血之品益验,未尝用麋角也”[15],认为鹿角性凉,因其可治乳痈,发背等热毒之症。但鹿角用治此类疾病意在通利血脉,谓其为凉血之品恐有失允当。

麋角与鹿角药性的探讨,充分体现了中医“肾”脏腑理论的发展对中药药性认识的指导。唐以前,仅言“肾藏精”,宋代“肾阳”与“肾阴”的提法初见端倪,最终在明代随着“命门学说”得以明晰提出,中医治肾虚的理论认识与治法也随着张景岳“善补阳者,必于阴中求阳;善补阴者,必于阳中求阴”的认识最终完善[16]。所以,从表1可以看出,唐及以前本草多认为麋角具有除痹止血于益气力的功效,自五代起开始强调其具有益精填髓的功效。宋代始探讨麋角与鹿角,麋茸与鹿茸,补阴抑或补阳的探讨,并至明清时最为兴盛。细考历代含麋角的“补虚损”方剂,麋角常与附子、鹿角、温肭脐、硫磺等大热之品伍用,如麋角也纯补阳,则恐有过热之虞,正如《本草从新》中记载麋角“功用与鹿相仿,而温性差减”[17]。现代著名医家沈仲圭曾以麋角胶伍用紫河车胶,龟甲胶等创制“加味四圣膏”治肺结核[18]。按肺结核属中医“痨瘵”,阴虚内热为其重要病机,也足证麋角补阴血之论断。其实从含麋角与鹿角的方剂多治“真元虚损”的临床应用看,很难明确区分麋角与鹿角孰补阴,孰补阳,还是以麋角肾阳肾阴兼补,但较鹿角比更多补肾阴功效的论断更为允当,故《中华本草》做出了“温肾壮阳,填精补髓”[19]的总结性论断,是符合临床用药认识的。

2.3 麋茸

麋茸是麋鹿生长过程中未骨化而带有茸毛的幼角。首载于唐《新修本草》,其中记载:“服之功力胜鹿茸”[20]。

与麋角相仿,麋茸与鹿茸补阴与补阳,功效偏胜也是此类药材讨论的热点。沈括《梦溪笔谈》首先提出的“鹿茸利补阴,麋茸利补阳”[21],与《本草纲目》中记载的“补阳以鹿角为胜,补阴以麋角为胜”正相反。但李时珍《本草纲目》总结麋茸功效为“治阴虚劳损,一切血病,筋骨腰膝酸痛,滋阴益肾”,同时指出“鹿茸角补阳,右肾精气不足者宜之。麋茸角补阴,左肾血液不足者宜之”,与沈氏意见相左[8]。《医学入门》中记载:“按月令,冬至一阳生,麋解角;夏至一阴生,鹿解角。故麋茸补阳,鹿茸补阴”[13],认为冬至麋角解后,麋茸生长,顺应阳气生长,故补阳。夏至鹿角解后,鹿茸生长,顺应阴气生长,故补阴。《本草述》中记载:“麋茸性热,补阳功力尤胜…若鹿茸多补阴,性温为异耳”[14],皆主麋茸补阳,鹿茸补阴。但亦如麋角项下讨论,从方书麋茸入药情况看,与麋角相仿,麋茸也为肾阴阳俱补,与鹿茸同具相似补阳功效外,又别具补阴之功效,故《中华本草》提出“补肾阳,益精血”[19]的总结性论断,较单纯以生长期判断阴阳属性,更符合临床实际。同样基于“阴阳互根”理论,麋茸似应更胜鹿茸,故《食疗本草》中记载的“甚胜鹿茸,仙方甚重”[22],《本草图经》中记载的“今医家多贵麋茸、麋角,力紧于鹿”应有所据[23]。

2.4 麋肉

麋肉首载于《本草经集注》,但未见其功效论述,却提出了食用禁忌:“不合虾及生菜、梅、李、果实,食之皆病患”[7]。《食疗本草》认为其肉仅有微弱的补益作用,并指出多食有“令人弱房,发脚气”的不良作用,且“妊妇食之,令子目病”[22]。这些描述与《金匮要略》中记载的“梅、李不可与麋脂同食”[10]的禁忌描述一致。《本草纲目》中记载:“益气补中,治腰脚。补五脏不足气”,并以麋鹿喜游泽中,肉性寒解释其“弱房”的原因[8]。《医林纂要探源》中记载其“补肾益精,健骨充髓。略同鹿肉”[24]。《随息居饮食谱》中记载其“补虚弱,益气力,强筋骨,调血脉,治产后风虚,辟邪”[25]。可见明清医家还是肯定麋肉的补益作用。前已述及,麋肉为先民肉食的重要来源,早期医药典籍中多见其不良作用的描述,应当是先民“多食”的经验总结。但随着麋鹿种群的减少,由“多食”向“少食”转变,“物以稀为贵”,或许是其补益功效得以重视的原因。

2.5 麋骨

麋骨始载于《食疗本草》中记载的“除虚劳至良”[22]。后世本草中麋骨记载很少,多沿用《食疗本草》记载。《中华本草》中记载:“味甘、咸,性温。补虚”[19]。

2.6 麋皮

麋皮记载仅见于《本草纲目》与《食疗本草》,论述也极简略,“作靴、袜,除脚气”[8,22]。古之“脚气”病与今之足部真菌感染之“脚气”,名同实异。《景岳全书》描述该病“自膝至足,或见麻痹,或见冷痛,或见痿弱,或见孪急,或肿,或不肿,或日渐枯细”。认为该病:“自外而感者,以阴寒水湿雨雾之气,或坐卧湿地,致令湿邪袭人皮肉筋脉…致为腿足之病,外因也”,“自内而致者,以肥甘过度,酒醴无节,或多食乳酪湿热等物,致令热壅下焦,走注足胫,而日渐肿痛,或上连手节者,此内因也”[26]。从症状看颇似今之类风湿性关节炎与糖尿病足。由于麋鹿生于水泽,古人认为其皮肤可抵御水湿侵袭,故用之为靴为袜以抵御湿邪,治疗“脚气”。

纵观历代本草,麋鹿源药材的记载及论述远少于梅花鹿、马鹿源药材。以《本草纲目》为例,“鹿”条目下分项记载了鹿茸、鹿角、鹿角胶,鹿角霜的性味归经,功效主治及方剂。而“麋”条目下仅见麋茸、麋角,未见麋角胶与麋角霜的详细记载。此外,对于功效的阐述基本在宋代已经定型,明清仅有药性的探讨,基本无功效方面的新总结,反映出由于资源短缺,麋鹿源药材的临床使用机会减少,使医家丧失了挖掘其新用途的临床实践机会。

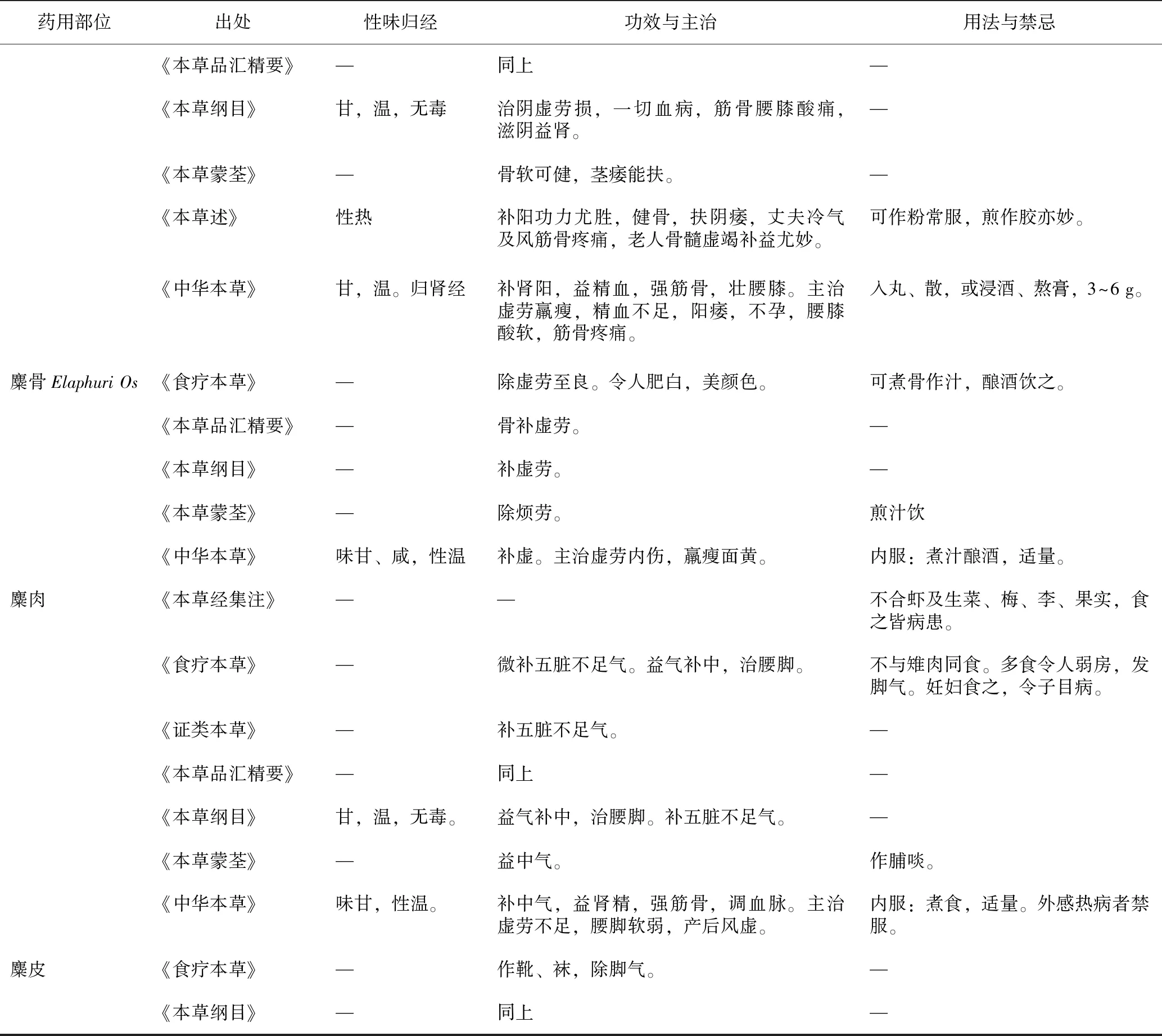

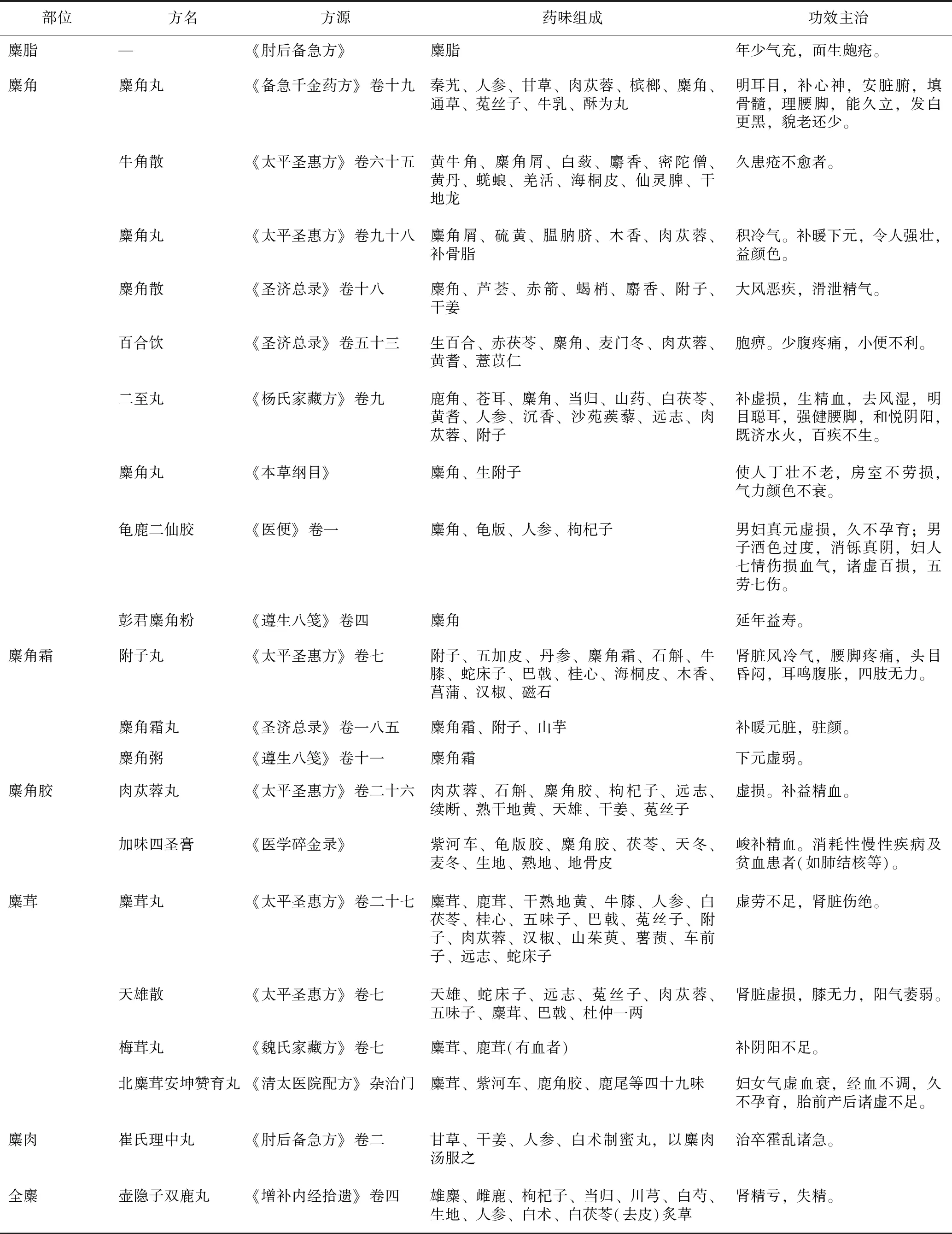

3 历代方书中麋鹿资源的利用

基于麋鹿各药用部位的功效认识,中医临床常以单方或复方用于临床。本文查询《中医方剂大辞典》[27],去除重复方剂,共得70首,其中代表性方剂记载详见表2。现将各药用部位组方与配伍情况介绍如下:

3.1 麋脂

与本草一致,麋脂是最早见于方书记载的麋鹿药用部位,《肘后备急方》治“年少气充,面生皰疮”[28],颇似今日之痤疮,俗名“青春痘”。中医认为此症由肺热熏蒸,血热蕴阻肌肤所致。《本经》记载麋脂功效为“治痈肿,柔皮肤”[6],可谓对症。

3.2 麋角

最早被方书收载的麋角方剂为唐代《备急千金要方》(简称《千金方》)中的“麋角丸”。该条文下曾述及“诸麋角丸方,凡有一百一十方”,足见唐以前麋角入药之广泛。“麋角丸”条文下详细记载了麋角入药的炮制方法,还评价了采集时间对麋角品质的影响,“取当年新角连脑顶者为上,看角根有所痕处亦堪用,退角根下平者是不堪”[29]。麋角霜的具体制备方法始载于宋《圣济总录》。这些记载都可补本草记载的不足。统计麋鹿角相关方剂,其中麋角入药方剂有29张,麋角的加工品麋角胶方剂有3张,副产品麋角霜有6张方剂。合计约占麋鹿入药方剂的90%。以剂型分类,其中仅有《圣济总录》的“百合饮”为汤剂入药[30],其余皆为打粉制成丸散入药。炮制方法除常用的“镑屑”外,尚有“微炒”“酒煮”“米醋煮”“牛乳煮”等。

统计麋角、麋茸、麋角胶、麋角霜的临床应用,主要用于的病症有:

3.2.1 肾脏虚损 麋鹿角类药材用治此症最多,取其益精填髓的功效。《千金方》“麋角丸”功能“明耳目,补心神,安脏腑,填骨髓,理腰脚,能久立,发白更黑,貌老还少”[29]。宋《太平圣惠方》收载麋角方剂10张,9张治疗“五脏虚损,腰脚疼痛”“补暖下焦,壮筋力”“补暖下元,温中治气”“伤寒后虚损,夜梦泄精不禁”等病症,其中6张方剂

表2 历代方书中麋鹿源药材代表方剂

注:—表示无相关内容记载。

“麋角”作为君药,并以“麋角丸”命名[31]。麋角治肾虚方剂中最具特色的是三张名为“二至丸”的方剂,见于宋代《杨氏家藏方》《济生方》与明《万氏家抄方》,其仿名方“二至丸”(夏至墨旱莲,冬至女贞子),将“夏至解”鹿角与“冬至解”麋角作为药对,并配以他药,“补虚损,生精血,去风湿,明目聪耳,强健腰脚,和悦阴阳,既济水火,百疾不生”(《杨氏家藏方》)[32]。此外值得注意的是,中医常用的肾阴肾阳双补的方剂“龟鹿二仙胶”(鹿角、龟板、人参、枸杞子),最早在明代《医便》中,所用鹿角为麋角,而非今日方剂书中收载的梅花鹿角[33]。补肾方中,麋角多与附子、巴戟天、肉苁蓉、菟丝子、温肭脐(海狗肾)等温补肾阳药物配伍使用,尤其与附子配伍频率最高,南宋《鸡峰普济方》中“麋角丸”就纯以两者配伍,用治“真元亏耗,营卫劳伤”,谓其“久服填骨髓,补虚劳,驻颜色,去万病”[34]。从这些方剂的应用不难看出,麋角补肾功效确著,兼具阴阳双补之效,又以补精血见长,确如张璐《本经逢源》所言“为阴中之阳,较之鹿角纯阳无阴倍胜”[35]。

麋角胶与麋角霜入药方剂也大多为肾脏虚损所设,现代医家沈仲圭也取“金水相生”之义创制“加味四圣膏”,以麋角胶伍用紫河车胶,龟板胶大补阴血,用治肺结核等消耗性疾病,这也是麋鹿类药材在中医临床应用的最后记载(1957年)[18]。

3.2.2 疮痈 《太平圣惠方》中“牛角散”以“麋鹿角”伍用他药,用治“久患疮不愈者”,取其“通利血脉”之意[31]。

3.2.3 胞痹 《素问·痹论》中记载:“胞痹,少腹膀胱按之内痛,若沃以汤,涩于小便,上为清涕”[36],其症状颇似今之前列腺增生症,《圣济总录·膀胱门》载有治疗方剂“百合饮”,方中以百合通利小便,麦门冬养阴、麋角、肉苁蓉温补肾阳,黄芪、薏苡仁、赤茯苓利水,颇为契合老年前列腺增生证见肾阳虚衰的患者[30]。此方也是麋角入药方剂中唯一的汤剂。

3.2.4 大风恶疾 该病名首见于《备急千金要方》,与现代医学“麻风病”极为相似,中医认为其由体虚感受暴疠风毒,邪滞肌肤而发;或接触传染,内侵血脉而成。《圣济总录》载方“麋角散”治“大风恶疾”,以麋角为君药,取其“除风痹,通利血脉”之效[30]。

3.3 麋茸

以麋茸入药方剂共有26张,均为补肾治虚损所设,并常与鹿茸配伍。可见记载的最早入药方剂为《太平圣惠方》之“天雄散”,治“肾脏虚损,膝无力,阳气萎弱”[30]。最后见于中医临床应用记载的是《清太医院配方》“北麋茸安坤赞育丸”,治妇女气虚血衰,经血不调,久不孕育,有“妇科圣药”之称,也曾是同仁堂的著名产品,后由于麋鹿绝迹,只能以青毛鹿茸替代,名称也被改为“安坤赞育丸”[37]。

3.4 麋肉与全麋应用

东晋《肘后备急方》治“卒霍乱诸急”以麋肉煮汤送服理中汤,温中补虚,与“麋脂”同为最早的麋鹿源药材方书记载[28]。更有明《增补内经拾遗》“壶隐子双鹿丸”以雄麋配雌鹿,伍以四君加物,阴阳和合,治“肾精亏,失精”,颇有巧思[38]。

4 麋鹿药用资源现代研究进展

现代学者经过大量研究,初步揭示了麋鹿角与茸的化学成分组成与功效价值,为恢复麋鹿资源的药用地位奠定了科学基础。

4.1 麋鹿角资源性化学成分研究

研究发现,麋鹿角成分主要有:氨基酸、核苷、脂肪酸、无机元素和多糖等,其角水提液主要有蛋白多肽。学者利用现代定性定量分析方法研究了麋鹿角中的上述成分,并与梅花鹿角与马鹿角进行了比较。

4.1.1 核苷及碱基类分析评价 李锋涛等[39]发现麋鹿角含有17种核苷及碱基类成分,其中尿苷含量较高,而梅花鹿与马鹿角鸟嘌呤含量较高。麋鹿角核苷及碱基总含量在不同鹿龄及角的不同部位中含量差异较大。

4.1.2 氨基酸类分析评价 宋建平等[40]研究发现,麋鹿角所含氨基酸种类有:苯丙氨酸、亮氨酸、缬氨酸、丙氨酸、甘氨酸、谷氨酸、天冬氨酸、精氨酸及赖氨酸(>70%)等,色氨酸、甲硫氨酸、g-氨基丁酸、羟脯氨酸及谷氨酰胺等含量较低。各种氨基酸中,麋鹿角缬氨酸和色氨酸的含量显著高于梅花鹿角。不同鹿龄的角与角的不同部位,氨基酸含量均有差别。计算24种氨基酸总量和8种必需氨基酸总量,马鹿角最高、麋鹿角次之、梅花鹿角含量最低。

4.1.3 无机元素类分析评价 程志斌等[41]从麋鹿角中总共发现44种无机元素,其中26种为麋鹿角特征元素。宏量元素中,麋鹿角中Ca与P含量均高于梅花鹿角与马鹿角;微量元素中以Zn、Fe、Si、Al、Sr、Ba含量较为丰富。各部位中,角尖部Ba、Be、Pb和Fe平均量最高,其他元素差异不明显[42]。值得注意的是个别种群的麋鹿角样品检测发现Sb、Pb、Cd等元素,分析其原因可能与麋鹿栖息环境或食物有关,抑或在运输、贮藏过程受到污染[41]。

4.1.4 多糖类分析评价 李锋涛等[43]测定麋鹿角中多糖类成分发现,不同鹿龄麋鹿角中均以中性多糖含量为最高,其次是氨基己糖,酸性多糖含量相对较低。多糖平均含量与总含量均以2岁龄麋鹿角为最高。

4.1.5 脂肪酸类分析评价 翟艳娟等[44]发现,麋鹿角含有饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸与多不饱和脂肪酸。含量最高的为反油酸,含量最低的是顺-11,14-二十碳二烯酸。不同部位中的脂肪酸种类基本一致,但反油酸、棕榈酸与硬脂酸差异显著,是区别麋鹿角基部和中/尖部的主要因素,且在不同年龄的麋鹿角中亦有显著差异。

4.1.6 蛋白与多肽类分析评价 有研究者[45-46]利用Nano LC-IT Orbitrap与PEAKS软件相结合的方法,从麋鹿角的水提取物鉴定了360个肽段,经与相关数据库比对,这些多肽主要来源于胶原蛋白与血红蛋白体外实验发现,麋鹿角水溶性蛋白具有促进成骨细胞分化,神经营养因子表达,促进免疫细胞增殖等活性。

4.2 麋鹿角生物活性评价研究

基于麋鹿角“温肾壮阳,益阴补髓,强筋骨,益血脉”的传统功效认识,现代学者利用多种动物模型进行了相应功效评价与机理阐释。

4.2.1 “温肾壮阳”功效生物活性评价研究 蒋情等[47]发现麋鹿角具有增加氢化可的松致“肾阳虚”大鼠体质量的效果,可纠正模型动物下丘脑-垂体-靶腺轴的功能紊乱状态,调节免疫,麋鹿角水提药渣的效果优于麋鹿角粉与水提取物。麋鹿角还能显著提高房劳肾阳虚模型小鼠肾脏、睾丸及附睾、包皮腺和精囊腺脏器指数,提高交配能力、精子密度、精子活率与降低精子畸形率,尤以醇提取物作用趋势最强。成海龙等[48-49]研究亦发现,麋鹿角醇提液能增加幼鼠睾丸的重量,能升高幼鼠促黄体生成素的水平,促进性腺发育。

汪银银等[50]发现麋鹿角和鹿角全粉均可显著延长氢化可的松阳虚小鼠动物冰水浴游泳时间。但鹿角组小鼠游泳时间延长更为显著,且缺氧生存时间显著延长,而麋鹿角效用较弱,认为鹿角改善 “阳虚”的效用优于麋鹿角。

4.2.2 “利补阴血”生物活性评价 有关研究[50-51]发现麋鹿角全粉和水提物皆能增加甲状腺素并利血平致“阴虚”小鼠与大鼠的体质量,上调胸腺和脾脏指数,调节机体抗氧化能力、内分泌和免疫系统等功能,醇提物活性优于水提物。

李锋涛等[52]发现麋鹿角粉及麋鹿角水提药渣可增加乙酰苯肼联合环磷酰胺诱导的骨髓抑制模型小鼠的外周白细胞与红细胞数量,促进骨髓细胞由G0/G1期向S期转与DNA的合成,促进造血祖细胞的增殖,恢复骨髓损伤。

有关研究[50]发现麋鹿角能够显著降低甲状腺素致“阴虚”模型小鼠过高的体温,减少饮食量,并能明显降低过高的耗氧量,延长缺氧状态下动物的存活时间,显著改善“阴虚”症状,优于鹿角。提示麋鹿角在改善“阴虚”效用优于鹿角,也印证了古籍的相关讨论。

4.2.3 “强筋健骨”功效生物活性评价研究 李锋涛[42]发现麋鹿角显著提高切除卵巢致雌性骨质疏松大鼠的股骨骨密度和骨矿物质含量,升高血清碱性磷酸酶(AKP)水平。麋鹿角总水提取物及肽类能增加泼尼松龙致骨质疏松斑马鱼的头部骨骼骨矿化量和骨密度,阻止骨量丢失,且作用优于乙醇提取物。翟燕娟[45]亦发现,麋鹿角总水提物与分子量在3000~10 000 Da的超滤产物能显著促进大鼠成骨细胞增殖及细胞分化标志基因osteonectin与COL1A1的表达。

4.2.4 麋鹿角抗衰老作用生物活性评价研究 李锋涛[42]研究发现,麋鹿角能显著提高D-半乳糖致亚急性衰老模型小鼠肝脏、肾脏以及脑组织内的抗氧化酶活性,抑制脑组织内MAO活性,显示出较好的抗亚急性衰老作用。秦红兵等[53-57]发现,麋鹿角乙醇提取物能增强衰老小鼠学习与记忆的能力,增加脾淋巴细胞转化刺激指数,增强免疫功能。在果蝇模型上,麋鹿角水提取物物也可显著延长果蝇平均寿命,显示出较好的延缓衰老作用[42]。

4.3 麋鹿茸资源性化学成分分析评价

麋鹿茸中已发现的化学成分主要有:睾酮、雌二醇、雌酮和孕酮等激素类;氨基酸、维生素、微量粗蛋白、粗脂肪、膳食纤维、矿物质等。与鹿茸相比,麋鹿茸中雌二醇、雌酮等的量高于梅花鹿与马鹿茸。维生素B1、B2的量分别比梅花鹿茸高出1.63和2.42倍;粗蛋白含量低于两种鹿茸,膳食纤维含量远高于两种鹿茸。此外糜鹿茸中含有多种矿物质,其中Mg、Ca、Sr、P、Li、Ni、Ti、Cu、Co含量高于其他两种鹿茸[58-59]。

4.4 麋鹿茸生物活性评价研究

杨若明等[58]发现麋鹿茸乙醇-丙酮混合液提取液显著增加正常小鼠的子宫与卵巢重量;去势大鼠子宫、阴道亦有代偿性增生和变化,具有雌性激素样作用。

5 麋鹿药用资源的开发利用与可持续发展建议

随着麋鹿种群的逐渐恢复,恢复麋鹿资源药用地位的呼声也逐日升高[60-61]。但是距离真正恢复药用,尚有许多工作亟待完成。

5.1 优化麋鹿野生种群质量

麋鹿遗传多样性的保护与种群质量提高优化是麋鹿资源可持续发展的基础。中国野生麋鹿种群中,石首、洞庭湖、盐城野生麋鹿种群都是北京南海子麋鹿群的后裔,大丰野生麋鹿群为英国伦敦动物学会7家动物园或公园麋鹿的后裔。麋鹿种群内繁殖,近交系数较高,易导致麋鹿遗传多样性贫乏。现已发现,各野生种群内不规则形状鹿角出现数量逐年增多,并发现了麋鹿个体夏季脱角的异常状况。因此,如何实施麋鹿种群间的基因交流,尤其是远缘群间个体交换,对于提高麋鹿种群质量,实现资源可持续利用至关重要。

5.2 实现麋鹿人工驯化与规范化养殖

麋鹿人工规范化养殖是恢复麋鹿药用地位与实现资源化利用的关键。以梅花鹿为例,规范化养殖不仅使传统药用的鹿茸与鹿角药源得以保证,还实现了茸血、角盘、皮、尾、鞭、肉、骨、筋、脂、胎的全利用。从历代本草记载和临床应用上来看,麋鹿源药材与鹿源药材相比别具特色。现代研究亦已证实麋鹿资源具有特别的活性价值。通过借鉴梅花鹿的人工养殖经验,实现麋鹿的规范化养殖,不仅可以使古之常用的麋鹿角与麋鹿茸重新恢复其药用地位,还可能参照梅花鹿的资源全利用经验,深入挖掘麋鹿价值,拓展中药入药品种。

5.3 系统开展麋鹿角等新资源药材的基础研究

麋鹿角为麋鹿每年自然脱落产物,收集不仅不会伤害动物,还可以实现资源的充分利用。无论从古籍记载,还是从现代研究看,麋鹿角的药用价值是确切而独特的。需要加强的基础研究工作主要包括:首先是客观反映其多元功效的物质基础研究。目前仅对角中氨基酸类、核苷类、无机元素等小分子物质进行了分析评价,而蛋白质类、多肽类、多糖类等生物大分子资源性物质研究还不够深入系统。药材鉴别方面,王丽娟等[62-63]虽已利用X射线衍射与Fourier傅立叶变换红外光谱(FTIR)建立麋鹿角指纹图谱,但尚未见有利用其他分析手段进行指纹图谱构建的报道。其次是客观反映临床功效的药理/毒理及其生物学机制研究。虽然利用疾病与证候模型对麋鹿角的传统功效进行了阐释,但是对于麋鹿角与鹿角的功效特点差异研究还比较少见,影响了麋鹿角独特药用价值的发现以及药材的定位。

因此,系统开展麋鹿角等药用部位的基础研究,有利于恢复其新资源药材的地位,并开发以麋鹿角等药材为原料的系列特色资源性产品。在麋鹿的驯养繁育和种群恢复方面已经取得了巨大的成就的同时,我们更应站在新的历史起点上展望未来,系统布局,明确麋鹿资源作为我国重要的药用经济动物资源的战略定位,大力发展麋鹿药用资源的规范化与规模化养殖;系统深入研究麋鹿入药部位功效物质基础,揭示其药用价值和不可替代性,促进我国麋鹿资源向着保护与利用并重,社会效益与经济效益兼顾的多元模式协调健康发展,使其在大健康产业的发展中拥有一席之地。