基于“品种-质量-药效”相关性的中药动物药品质观△

2019-09-17万德光杨文宇

万德光,杨文宇

1.成都中医药大学 药学院,四川 成都 611137;2.西华大学,四川 成都 610039

中药动物药疗效显著,自古称“血肉有情之品”,多有“行走通窜之功”,通常具有起效较快的特点。我国药用动物种类繁多,历代本草典籍所载动物药持续增加,如阜阳汉简《万物》记载动物药26种,《五十二病方》记载动物药57种,《神农本草经》记载动物药67种,《本草纲目》记载动物药增至461种,《中华本草》达1000余种,这些丰富的品种为临床用药提供了多种选择。由于动物药成分复杂,多数动物药的药效物质基础尚不明确,以致目前动物药的质量控制水平总体上仍然较低,质控指标与药效关联性不强的问题尤其突出。从《中华人民共和国药典》收载的动物药分析[1]不难发现,多数缺乏完整的鉴别、检查、含量测定项目;除水蛭有凝血酶原活性测定外,大多检测项目与药效关联性不确切。因此,动物药的现代研究亟待加强,尤其应加强品质评价、有效成分、药理活性等方面的基础研究[2]。可喜的是,近年来基于药效的生物评价受到重视[3],并取得一定进展。然而,中药获得良好临床疗效的前提是药材品质良好,故应以临床疗效为中心建立中药品质评价和品质保证体系。遗传因素(基原种质)、环境因素、人为因素(如采收加工、运输贮藏、人为调控、人为污染)[4]等都会影响中药品质并进而影响临床疗效。其中,基原种质是根本,环境条件和人工干预是影响药材质量的重要因素,药效是质量的体现。因此,从“品种-质量-药效”角度探讨影响中药动物药品质的相关因素及其相互关系,将有利于提升保障中药动物药疗效的品质评价和控制水平。

1 关于中药“品种-质量-药效”的相关性

中药的品种、质量与药效是中药研究和应用领域3个密切相关的层面[5],其中品种是中药的根,疗效是中药的魂。要提高中药的疗效,必须重视中药材品种,优良的品种是中药质量的保证,优良的质量是中药临床疗效的保障。

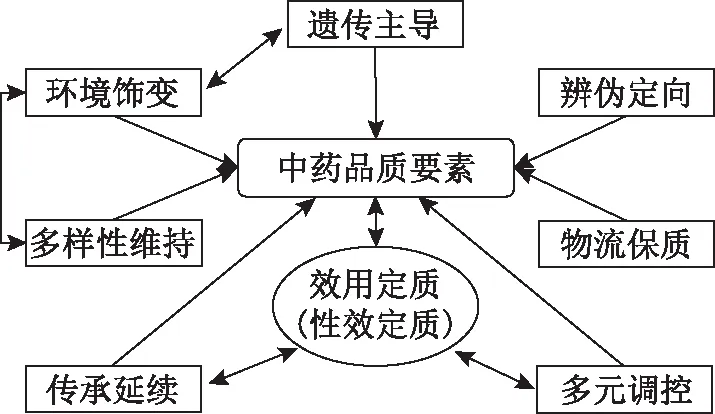

中药临床药效是其质量的具体体现,而决定质量的因素,在于其品种以及从品种到中药材-中药饮片-临床使用产品整个过程的各种干预条件,包括种植(养殖)、环境、采收、加工、炮制、贮运直至制剂用法等。种质和干预条件决定了中药材或中药饮片的性状特征与成分组成(含量),而后者直接决定着中药的安全性和有效性。种质是中药质量的源头,以上干预条件则是保障质量的因素。因此,基于整体观视角,中药品质的控制与保障,应包括种质控制、过程监控、产品检测3个层次;中药品质的控制与保障体系,可相应地分解成种质品质(遗传品质)、环境品质、种植(养殖)品质、加工品质、储运品质、形态品质、化学品质和效用品质。基于中药品种-质量-药效的层次和关联性,可从遗传主导、环境饰变、多样性维持、传承延续、效用定质、多元调控、物流保质、辨伪定向8个要素进行分析[6-7](见图1)。1)遗传主导:遗传因素主导物种的形态学特征、生理功能与代谢物质,亲缘关系决定着中药品质的差异。2)环境饰变:气候因素(如温度、湿度、光照等)、地形条件(如纬度、海拔、地势等)、土壤条件(如水、pH、各种元素等)、生物因子(如生存环境、物种种类、微生物等)可引起中药品质变化。3)多样性维持:遗传多样性维持中药品质的稳定,物种多样性维系充足的药用资源,生态多样性孕育丰富的生存环境。4)传承延续:药用品种的继承、创新和发展体现中药遗传品质的传承,道地产地、适宜产地体现环境品质的传承,文献关于中药性状特征、采收加工和炮制的方法、临床应用的记叙,体现中药形态品质、加工品质和效用品质的传承。5)效用定质:中药临床疗效是其品质终极评价标准,种质资源、产地、加工和炮制方法等,均是效用优选的结果。6)多元调控:通过控制种植(养殖)条件及采收、加工、炮制、用法等环节,人工干预中药品质。7)物流保质:中药贮运过程中,采用适当的包装运输措施、贮藏方法和贮藏时间才能保障中药商品的品质。8)辨伪定向:采用传统和现代科技手段确定是否符合国家法定的品种和质量要求,这是防止伪劣药品进入临床以保证疗效的重要环节。无论是植物药或动物药都存在“品种-质量-药效”关联问题,要保证中药临床疗效的安全和有效性,必须认真分析具体品种的上述环节,找出与中药品质相关的关键节点,并采用相应的措施防控才能保证中药品质。

图1 基于“品种-质量-药效”相关性的中药品质要素示意图

2 基于“品种-质量-药效”的中药动物药品质观

中药“品种-质量-药效”的相关性,虽然针对中药植物药的论述较多,但同样适用于中药动物药。中药临床疗效仍然是动物药品质最终的评价标准,动物药品质受到种质、产地、养殖、采收、加工、贮藏、炮制、制剂等环节影响,这些环节中关键节点的研究和分析,是实现生产监控、保证药材品质的基础。

2.1 从遗传主导角度探析中药动物药的品质

动物物种或品系不同,由于遗传物质(基因)的差异,在动物的形态特征、结构组成和体内生理代谢等方面会表现出差异;若亲缘关系相近,则其形态结构和生理代谢具有一定的相似性。就动物药而言,特定基原的动物药材,具有特定的形态学特征和化学组分;源自近缘物种(种间差异)的动物药,或同种不同品系(种内差异)的动物药,它们的药材形态学特征和化学组分都会表现出一些共性和差异性。这些因素最终会表现为药效(疗效)的共同性和差异性。

2.1.1 遗传主导着动物药材的形态学特征 例如中药海马源于Hippocampus属多种动物,它们的性状特征和显微特征既具有共性也具有个性(物种特性)。其共性众所周知,无需赘述,此处着眼于差异性的比较。1)药材性状特征差异性[8-10]:线纹海马(克氏海马)体长15~30 cm,具长吻,颊棘向后突出,躯干部狭窄且光滑,体环增厚;大海马(管海马)体长7~20 cm,颊棘不明显,呈圆点状,体平滑,无棘刺;刺海马(棘海马)体长10~16 cm,冠上有4~5个明显的棘刺,体环棘刺明显;三斑海马体长7~18 cm,颊棘弯钩状,第1、4、7节的短棘基部各有1黑斑;小海马(日本海马)长3~9 cm,第4、7体环交接处增大呈按钮状。2)药材显微特征差异性[11]:5种海马的皮肤碎片、横纹肌纤维及骨碎片的特征有较明显的区别。

2.1.2 遗传主导动物生理代谢以及药材化学组分和药效 例如鹿茸的法定基原是梅花鹿和马鹿两种Cervus属动物,同属不同种意味着它们具有共性和差异性。1)生理代谢异同性:在相同饲养条件下,梅花鹿和马鹿的血清胰岛素样生长因子-1(IGF-1)和生长激素(GH)浓度变化同步,但在每一年的大部分时间点,梅花鹿均高于马鹿且变化幅度大于后者[12]。2)药材化学组分异同性:梅花鹿茸和马鹿茸的营养成分(粗蛋白、膳食纤维、粗脂肪、维生素B2、多种氨基酸及总量、微量元素)相近[13],但对水溶性总蛋白HPLC指纹图谱中8个共有峰的比较表明,梅花鹿茸相比马鹿茸所含主要成分含量更高;电泳图谱和质谱比较表明,梅花鹿茸和马鹿茸多肽的化学性质有较大差异[14]。3)药效异同性:梅花鹿茸和马鹿茸多肽对兔软骨细胞和大鼠表皮细胞的分裂都有促进作用,但马鹿茸多肽对表皮细胞的增殖作用更强[15],梅花鹿茸乙醇提取物在抑制红细胞凝集和促进纤维蛋白溶解上是马鹿茸乙醇提取物的3~5倍[16]。此外,因人工饲养时频繁交换种鹿,东北地区梅花鹿不同品系存在明显的种内差异,根据对mtDNA D-loop部分序列的分析表明,东北双阳品系已基本失去了传统的遗传独特性[17],梅花鹿不同培育品系的外貌特征如鹿茸主干的伸展方向也出现明显差异性[18],表明梅花鹿种内遗传差异性引起了药材差异性,这在一定程度上会造成其药材化学品质和效用品质的差异。

可见,遗传因素对药用动物的形态特质与代谢特质起到了主导作用,直接关系中药动物药的品质与药效。

2.2 从环境饰变角度探析中药动物药的品质

动物的自稳调节系统完善,影响动物生长状态和药材品质变化的环境因素和程度与植物存在差异。总体上可分为生物因素和非生物因素,生物因素包括环境微生物、寄生虫、群养或独养等,非生物因素包括食源、土壤、温度、水、盐、圈养或散养等,这些因素直接或间接影响着动物生理代谢和生长,进而影响到动物药材的品质。

2.2.1 环境微生物的影响 例如山东不同地域的9株白僵菌(7株球孢白僵菌、2株卵孢白僵菌)感染家蚕的实验表明,不同地域、不同菌株对家蚕的致死率存在明显差异,而且各菌株生产的白僵蚕中草酸铵含量也差异很大[19]。

2.2.2 寄生虫的影响 例如麝科动物极易感染寄生虫(24个养麝场的1049只麝感染9种寄生虫的总阳性率达70.83%[20]),可引起消瘦、腹泻、生长发育受阻等危害,一定程度影响麝香的产量和质量[21]。

2.2.3 群养或独养的影响 群养时动物个体之间存在竞争关系,例如药用蜈蚣幼体群养时每次摄食量约为总体质量的1/3,但单独饲养时摄食量达群养的3倍[22]。

2.2.4 土壤等生长基质的影响 地鳖的饲养,考察体长、腹宽和体质量增长率等指标,非土壤基质(椰壳粉、锯末、鸡粪肥)显著优于传统土壤基质(腐殖土、草木灰、鸡粪肥)[23]。

2.2.5温度的影响 不同温度(18、20、22、24、26、28、32 ℃)下,幼年大海马的性腺发育、生殖力、受精率、孵化率和成活率均有显著差异,适宜温度为26~28 ℃[24];温度突变(从23 ℃分别突变至15、28、33 ℃)可使大海马幼体的生长指标(体质量、体长、成活率)、生化组分(粗蛋白、粗脂肪)、酶(超氧化物歧化酶、过氧化氢酶、碱性磷酸酶、血清酸性磷酸酶)的活力发生显著改变[25]。

2.2.6 水环境的影响 珍珠化学成分与养殖所用水有直接关系,海水珍珠明显富含Na、K、Mg、Sr,而淡水珍珠明显富含Mn[26];合浦海水珍珠的氨基酸含量明显高于一般淡水珍珠[27];临床应用表明,海水珍珠长于明目,而淡水珍珠则优于抗胃部及皮肤溃疡[28]。

2.2.7 盐的影响 不同盐度的海水对毛蚶的耗氧率和排氨率有显著影响,并且与温度有交互作用[29]。

2.2.8 圈养或散养的影响 对梅花鹿茸不同部位的16种氨基酸和15种无机元素的测定表明,圈养梅花鹿茸各部位必需氨基酸含量、游离氨基酸总量和无机元素含量明显高于散养梅花鹿茸[30]。

可见,药用动物代谢差异性和药材品质的差异性除受控于遗传因素外,其生长环境条件的变化,将引起代谢产物及形态特征的相应变化,从而会对其药材品质产生直接影响。

2.3 从生物多样性维持角度探析中药动物药的品质

药源是保证临床有药可用的关键,维系中药动物药的药源,与药材品质、药用动物的生物多样性密切相关。正是由于一些药用动物的生物多样性出现危机,缺乏对多样性的可持续保护,甚至丧失多样性,才导致一些动物药资源濒危,以致被禁止使用,例如虎骨、犀角、穿山甲等即是如此。因此,生物多样性保护对保障动物药有药可用、安全、有效具有重要意义。现将影响动物药品质和资源的生物多样性因素,归纳成遗传因素(品种品系)、物种因素和生态因素3个层面。

2.3.1 遗传多样性影响动物药品质 例如基因多态性分析表明,IGF-1基因、GH基因、褪黑激素受体1A(MTNR1A)基因和雄激素受体(AR)基因的单核苷酸多态性对梅花鹿的产茸性状(产茸量、主干围度)有一定影响[31-33]。

2.3.2 物种多样性保障动物药资源供给 物种多样性对维系中药事业延续发展功不可没。我国是动物种类最多的国家之一,有记载的脊椎动物种类达6347种,居世界前列。据有关资料统计,全国用于中药饮片或中成药生产涉及的中药材有1000多种,其中动物药有100余种。除单一物种外,在医疗实践中,还使用亲缘关系相近物种所形成的多基原品种,例如《中华人民共和国药典》(2015年版)收载的土鳖虫(2个基原)、牡蛎(3个基原)、地龙(4个基原)、海马(5个基原)、石决明(6个基原)。此外,多基原品种还较广泛存在于地区习用药材品种中,例如,前几年对海马药材商品市场调查表明,成都荷花池和河北安国药市的海马药材商品,源于Hippocampus属的13种动物[9];又如海粉(海兔科动物的卵群带),《中药大辞典》(1977年)将中国特有种蓝斑背肛海兔Notarchusleachiicirrosus定为基原动物,《中华本草》(1999年)进一步将黑斑海兔Aplysiakurodai和网纹海兔A.pulmonica纳入其基原动物范围,而中国海域的海兔科动物多达6属23种,因此类动物具有药食两用性,故实际上各种海兔的卵群带都有可能在民间作为海粉药用[34]。

2.3.3 生态多样性是保障中药动物药资源可持续利用的重要因素 药用动物生活于特定的生态系统和生态环境中[35],其生态等级、野生量(种群密度)、养殖量(养殖密度)、资源总量,可能随影响生态系统的因素(如共生物种、自然环境条件、人为污染、采收强度等)变化而变化。由于长期以来的过度利用和保护不力,我国药用动物生态多样性的现状不容乐观。为改变这一局面,第一,应基于恢复生态学原理,加大药用动物生态多样性恢复和重建力度[36];第二,应加强立法管理,例如冬虫夏草管理法规的修订,应考虑制定可持续采集方案,并对采集区域、采集人数、采挖时间进行适当限制[37];第三,应大力发展药用动物的养殖或药用动物有效成分的合成[38]。

2.4 从药物传承角度探析中药动物药的品质

中药的品种、产地、质量、采收、加工、炮制、用法和疗效在历史发展的长河中,一方面由于疗效稳定而世代传承;另一方面历代都有品种变迁、产地变迁、新品质特征、新加工方法、效用拓展变迁等新情况出现。因此,中药品质始终在继承和创新相互交织之中发展,这就是中药品质传承的特点[2]。

2.4.1 品种(遗传品质)的传承与创新 例如我国饲养的梅花鹿是野生东北梅花鹿经长时间人工驯养繁育而传承下来的种质,与中国多样化的环境相适应,在演化过程中形成了不同形态的群体类型,如伊通型、抚松型、龙潭山型、双阳型、东丰型等[39]。家养梅花鹿经多年人工选育,形成了6个品种、1个品系,这些品种(品系)具有遗传性能稳定、产茸能力高的特点;同时梅花鹿各品种(品系)间的杂交以及梅花鹿同马鹿间的杂交,也获得了一些具有杂交优势的茸鹿品种[40]。另外,经现代科技手段获得一些与天然来源动物药相似疗效的新药物,也是品种传承与创新的另一种方式。例如,以天然牛黄为参照而发展得到的人工培育牛黄、人工合成牛黄等[41]。

2.4.2 环境品质的传承与发展 例如冬虫夏草生长需要特殊的生境[42],早期文献记载产于川西地区,是四川道地药材,《四川通志》(1733年)始载产裡塘(今理塘),谓其“出拨浪工山,本草不载”;《本草从新》(1757年)谓“四川嘉定府所产者最佳”,《本草纲目拾遗》(1765年)谓“出四川江油县化林坪”。至今,四川甘孜、阿坝等地所产冬虫夏草的规模仍较为大宗。与现今市场多重“藏草”轻“川草”不同,清末以前,因交通不发达,典籍未见记载青海、西藏等产区,“藏草”亦未大量从深山传出[43]。而自《本草问答》(1893年)记载“此物生于西蕃草地”以来,青藏高原逐渐成为冬虫夏草的主产区。可见,冬虫夏草的产地虽有历史变迁,但各重要产地的海拔、坡度、植被、土壤、气候等环境因子是相似的。

2.4.3 形态品质的传承与发展 海马始载唐代《本草拾遗》,记述其形态特征是“大小如守宫,虫形若马形,其色黄褐”,据此难以判断其具体物种;宋代《本草衍义》谓“首如马,身如虾,背伛偻,身有竹节纹,长二三寸,今谓之海马”的描述较准确,可依此确定其基原为Hippocampus属动物,但仍难以确定到具体种;明代《本草原始》新收载小海马:“似海马而小者,名海蛆,又名海蝎子,亦呼小海马”;清代《本草纲目拾遗》引《百草镜》进一步谓:“海马之属有三,小者长不及寸名海蛆,不入药;中等长者一二寸名海马,尾盘旋作圈形……海龙乃海马中绝大者,长四五寸至尺许不等,皆长身而尾直不作圈”。可见,历代本草对海马形态特征的认识在传承中有发展,基原物种的认识也逐渐清晰。至近现代,《中药志》(1959年)首次确定了海马药材的4个基原物种,对源于这些物种的药材性状特征给出了更加准确的描述(详见2.1.1)[8]。

2.4.4 采收加工品质的传承与发展 例如水蛭的采收时间历代本草记载“五月六月采”(今公历6—7月),现代研究进一步确定7月下旬是最佳采收期[44]。鹿茸的干燥方式,历代本草记载“阴干”,现代研究发展了常温干燥方式并确定了具体参数,即:切极薄片,置吸水纸上,于35 ℃干燥4 h[45]。

2.4.5 炮制品质传承与发展 白僵蚕的炮制自古采用高温处理,例如《千金要方》谓“微炒之”,《日华子本草》载“炒用”,《圣济总录》要求“麸炒令黄”;现代对传承至今的麸炒炮制法研究表明,高温麸炒后蛋白质含量下降(与炮制缓和药性的目的相吻合),生品中的黄曲霉毒素已被除去(增加了安全性),从而证明了麸炒炮制的合理性[46]。

2.4.6 效用品质的传承与发展 效用延续传承,例如海粉在《本经逢原》谓“散瘿瘤、解毒热”,《本草从新》载“消瘿瘤积块”,《随息居饮食谱》谓“消瘿瘤、愈瘰疬”,现代研究从海兔科动物中分离得到了大量的抗肿瘤活性成分,其中Dolastatin 10被作为抗肿瘤化疗药开发,已在美国开展临床试验[34]。效用范围拓展,例如九香虫在《本草纲目》载主治“膈脘滞气、脾肾亏损、壮元阳”,《本草新编》谓“专兴阳益精”;现代药理实验证明其具有补肾壮阳的活性[47],同时临床研究发现其治血管瘤的新特性[48]。

因此,不仅应从历史传承角度去理解动物药的品质,也应加强现代研究深入阐释和拓展其品质内涵。

2.5 从效用定质角度探析中药动物药的品质

效用是中药动物药品质的决定性因素,体现在效用优选药源、产地、采收加工和炮制方法4个方面。

2.5.1 效用优选药源 例如,鳖甲来源于中华鳖Trionyxsinensis,而市场上常有混淆品缘板鳖甲和山瑞鳖甲。通过甲亢“阴虚”型大鼠的物质代谢、甲亢“阴虚”型小鼠应激能力等多指标权衡分析,均以中华鳖甲正品的效果最为明显[49]。

2.5.2 效用优选产地 例如,地龙“性寒故能解诸热疾”(《本草纲目》),通过解热、降压、平喘、利尿等药理实验表明,道地药材广地龙、沪地龙的解热作用强于非道地产区(山东)产的土地龙,而其他作用的差异无统计学意义[50]。水蛭能“逐恶血瘀血”(《本草纲目》),蚂蟥Whitmaniapigra为其基原之一,不同产地的种群存在差异;以抗凝血酶活性结合黄嘌呤和次黄嘌呤含量等理化指标为评价依据,考察多个产地蚂蟥的内在质量差异,结果表明江苏江宁基地养殖品种高于其他种群,浙江桐乡基地养殖品种高于野生品种,蚂蟥道地产区江苏、浙江明显高于非道地主产区河北衡水[51]。

2.5.3 效用优选采收加工方法 《本草蒙筌》谓“采收按时月……禽兽虫鱼,或取无时,或收按节,亦有深义”,李时珍谓“制造异法度”,指出了药效与采收、加工、炮制的相关性,以及基于药效进行优选的必要性。例如,以纤溶活性及单位效价为评价指标,考察地龙药材的两种采收方法(剖开净制、自然吐泥净制)、两种干燥加工方法(晒干、烘干),结果表明自然吐泥净制法采收的药材活性较大,两种采收加工方法的毒性差异无统计学意义,在日光下曝干省时、质量好、收率高[52]。

2.5.4 效用优选炮制方法 地龙治“喘促”(《本草纲目》),现代药理研究也证实其有平喘作用;广地龙不同炮制品(蛤粉制、黄酒制、白酒制、醋制、净制)的止咳、化痰和平喘等实验结果,表明蛤粉制广地龙效果最好[53]。

可见,临床疗效是评判中药品质优劣的终极标准,因此有必要从效用优选角度去认识中药动物药的品质。

2.6 从多元调控角度探析中药动物药的品质

动物药的生产和使用过程中,包括饲养管理、采收加工、炮制、用法等诸多环节都会影响药材的品质,多元调控就是人工干预这些影响动物药品质的过程和因素,使其向有利一面发展。

2.6.1 饲养管理调控措施 相关调控措施又可分成适应型、补给型、调节型。适应型措施:例如, 基于麝的生物学特性、麝养殖圈舍布局和结构的研究,表明场址和圈舍结构与养殖效果密切相关,而海拔、纬度、气温、植被是影响麝养殖场选址的重要因素,以海拔1200~1250 m较2600 m以上建养麝场的养殖效果更好,成体、幼体麝成活率分别达95%和93%,较后者分别提高20%和23%,由此制定科学规范而适应麝生长的选场、圈舍建设方案[54]。补给型措施:例如,比较青绿饲料、青绿饲料加低蛋白饲料、青绿饲料加高蛋白饲料、配合饲料饲喂林麝的结果表明,饲料营养显著影响麝香产量和品质,单独饲喂青绿饲料难以满足麝泌香的营养需要,提高营养水平可相应提升麝香的产量和品质[55]。调节型措施:包括通过特定化学物质、限制种群密度、控制温度、活动量等措施。例如,麝香生产中应用外源性雄激素连续两年诱导雄麝可使其产生二次泌香,提高麝香年产量,而且诱导后不但对其次年自然泌香节律无影响,还使次年自然泌香量明显增加[56]。又如蚂蟥的养殖中,考察不同养殖密度对蚂蟥生长和内在品质影响的结果表明,适宜养殖密度可达每亩50万条(1亩=666.7 m2)[57]。而养殖密度对中华蟾蜍幼蟾体质量和体长无显著影响,但严重影响幼蟾的成活率,密度控制在20只/m2,其在第一次冬眠前的成活率约为30%[58]。

2.6.2 采收加工调控措施 例如通过控制捕捉时间、哈士蟆体质量调控哈蟆油的出产率,以10月中旬至11月初,体质量35~50 g为佳;通过防止商品蛙被冻伤、促使商品蛙加速干燥、避免蛙体内水分结冰等适宜措施可调控产地加工过程中出现“红油”“黑油”“冻油”等品质异常现象的发生[59]。

2.6.3 炮制调控措施 通过炮制调节中药动物药品质,是保证临床疗效的一种重要手段,历代积累了丰富经验。常通过加辅料炮制,如醋制、酒制、麸炒等方法消除动物类中药具有的特殊气味或刺激性,增加药效或溶出度;如醋炙五灵脂、酒制乌梢蛇不仅可除去腥味,还有活血止痛的作用;麸炒白僵蚕既除去腥味又增加活性成分溶出,减少有害草酸铵含量等。或通过煅制、醋淬等使贝壳类中药质地疏松,可增加药物的溶出度或增强某一疗效,如贝壳类中药锻制后还能增强其收敛固涩、止酸等作用。另外一方面,某些动物药还作炮制辅料,增强其他药物作用或减少副作用,如牛胆汁制天南星能增强息风止痛作用,蜜炙百部、紫菀能增强润肺止咳作用,蜜炙远志则缓解其胃肠道毒性等。此外,中药的给药途径、应用形式、煎煮方法、服药方法等调控直接关系临床疗效,历代多有总结,是用法调控中药品质的另一个重要方面。

综上可见,今后应进一步加强动物药生产中多元调控研究,特别是饲养管理研究,以提高中药材产量和稳定质量为目标,采取有利的调控措施,以保证动物药的品质,从而保证其临床疗效。

2.7 从中药物流保质角度探析中药动物药的品质

中药材的贮藏和运输对其品质影响较大,明代《本草蒙筌》就指出“藏留防耗坏”,在长期医疗实践中认识到贮藏对保证中药品质的重要性。动物药含有较多蛋白质、脂肪等易腐败变质的成分,因此更应在物流过程尤其是贮藏环节进行严格管控。

2.7.1 明确贮藏变质的原因 例如水蛭、地龙在贮藏过程中常见的变质现象是霉变、虫蛀、泛油、变色等,根据仓储保管实践经验分析,变质的原因主要是药材含水量超标、温度较高、湿度较大、害虫或其虫卵感染[60],因此保存时应有针对性地控制这些因素,有利于防止药材变质。

2.7.2 采用适当的贮藏养护方法 在长期的药材贮藏养护中,已经总结出一些行之有效的方法,例如药材与乙醇共贮[61]、伤湿膏与生石灰共贮[62];或与其他中药对抗共贮,例如大蒜与土鳖虫、全蝎、僵蚕、守宫等共贮,吴茱萸与蛇类药材共贮,花椒与鹿茸共贮[63],阿胶等胶质类药材埋入谷糠中贮存[64]等,都是经长期实践、行之有效的方法。随着现代科技的进步,一些新方法、新技术、新设备和新材料等广泛应用在中药贮藏养护中。如气调、冷藏、辐射、远红外干燥等方法和手段的应用,有效控制了影响中药品质的因素。此外,在中药商品物流中,还须重视运输过程的诸多因素对中药动物药品质的影响,如运输过程中防雨淋、吸潮、曝晒以及运输工具的保洁,避免残留有害物质(杀虫剂、消毒剂及其他有毒试剂等)污染、影响中药动物药的品质。

2.7.3 加强质量监测分析并明确贮藏时间对品质的影响 例如通过蛋白电泳谱带分析、光谱分析、膨胀度测定、多糖含量测定等发现贮藏年限对哈蟆油质量的影响[65-66],为准确监测贮藏过程中哈蟆油品质变化提供了技术方案。

总之,不同的动物药由于药材的理化性质不同,贮藏变质的情况各异,应进一步加强贮运条件的研究,并有针对性地采取相应的、适当的物流保质措施。

2.8 从药物辨伪定向角度探析中药动物药的品质

明确药材是否符合国家法定的品种和质量要求,是防止伪劣药品进入临床、从而保证中药安全有效的重要环节。药材品种来源正确与否,是中药材品质评价的第一步。动物类药材的来源,有动物全体、部分组织器官、分泌物、病理性产物、人工加工品等,混淆物种的产品冒充或掺杂的情况也较多。因此,动物药的真伪鉴别应在充分考察有关本草文献的基础上,从外观形态特征到内在化学组分特征进行综合分析。目前,基于传统经验归纳的性状鉴别和基于特定化学成分的理化分析鉴别已成为中药鉴别的常规方法,无需更多讨论,此处仅简要叙述对动物药鉴别有较大帮助的技术手段。

2.8.1 深入挖掘性状鉴别潜力 深入研究药材外观和内部形态结构特征,归纳出准确、全面、突出反映药材基原属性的专属性特征。例如海马的药材性状特征,就是在结合考证、标本考察和药源调查的基础上,提出能准确反映药材性状与基原关系的特征[8-10]。又如基于多个产地60份冬虫夏草样本形态特征的详细观察,最终规范了冬虫夏草药材虫体部分的形态学描述,完善了冬虫夏草显微学的鉴别特征[67]。

2.8.2 发现标志性蛋白用于动物药的鉴别 动物药的蛋白质含量丰富,且不同动物具有不同蛋白质组成,可通过蛋白组学分析发现标志性蛋白,实现基原物种的准确鉴别。例如冬虫夏草的混淆品和伪品较多[68],利用双向电泳技术,筛选鉴定出正品冬虫夏草中共同表达的蛋白斑点和伪品稳定差异表达的蛋白质斑点[69];又如海马是多基原动物药,针对基原物种三斑海马进行双向电泳分析,提出三斑海马药材蛋白质组学特征[70];这些研究为通过蛋白质特征准确鉴别这两种药材奠定了基础。

2.8.3 利用遗传物质(DNA)鉴别动物药 例如,近年来发展很快的DNA条形码技术[71]。由于DNA鉴别专属性好,未来该技术将成为多数动物鉴别的主要手段,而且可通过组装试剂盒实验实现简便、易重复的鉴别,现已研制成功冬虫夏草PCR快速检测试剂盒[72]。但部分动物药不含DNA或难以提取出DNA,如蟾酥、牛黄、珍珠等,这些药材的鉴别可能仍主要依赖于理化分析手段。

综上可见,动物药的基原和药用部位较复杂,药效物质基础大多不明确,而且掺伪制假自古有之。因此,真伪鉴别动物药往往难度较大,需要多种手段和方法并用以杜绝伪劣品,保证动物药品质是一项长期而艰巨的任务。

3 中药动物药品质评价与品质保证体系的建立

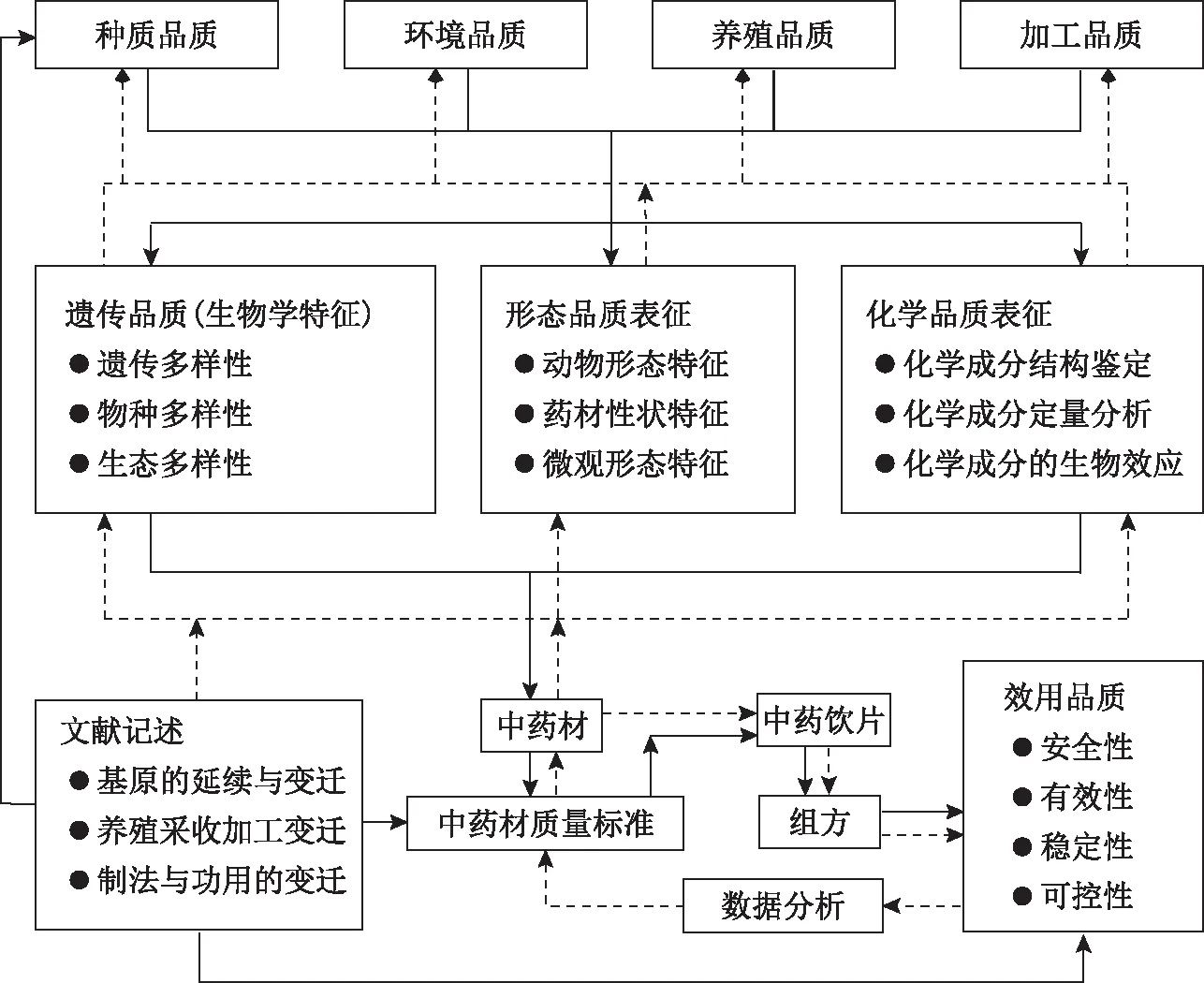

如何保障中药品质,实现临床用药安全、有效、稳定和可控,是目前中药研究的关键问题之一。因此,建立科学、规范的中药品质评价体系和保证体系,一直是中药研究的重点和难点。长期以来,植物药的研究相对较深入,而动物药的基础研究较薄弱,同时,人工饲养药用动物的技术难度大、成本高,且动物药的掺伪制假现象也较多,这就使得建立动物药品质评价与保证体系的任务更为迫切和艰巨。基于上述从“品种-质量-药效”相关性的角度对中药动物药品质的分析和认识,提出建立中药动物药品质评价与保证体系的初步构想(见图2),以抛砖引玉,为深入开展中药动物药品质评价与研究提供参考。

注:虚线为品质评价研究路线;实线为品质保证路线。图2 中药动物药品质评价研究和品质保证体系模式图