清末“废科举、兴学堂”背景下生物学课程体系的萌生与构建*

2019-09-14李增娇

李增娇 禹 娜

(1 华东师范大学生命科学学院 上海 200241 2 华东师范大学教师教育学院 上海 200241)

1904年,清政府颁布了《奏定学堂章程》(史称“癸卯学制”),在“中学为体,西学为用”的指导思想下,清政府提出废除中国千年以来的科举制度,兴办西式学堂。学制的颁布,不仅标志着近代教育制度的建立,也是我国百年来学校生物学课程与教材发展的开端。

“癸卯学制”将直系学堂学制分为初等教育、中等教育及高等教育3 个学段共7 级,其中每个学段都设置了生物学课程。虽然生物学课程这一名称在当时并不存在,而是包含在“格致”“博物”等课程当中,但学制的颁布从制度上保证了生物学学科的课程设置、修学年限、办学要求及教授方法等基本要求,使得生物学学科向着我国学校教育中的一门独立学科迈进了一步。

1 初等教育中“格致课程”的萌生与构建

“癸卯学制”将初等教育学段分为蒙学堂(7 岁之前)、初等小学堂(5年)及高等小学堂(4年)3个级别。其中初等小学堂和高等小学堂属于清政府规定的强迫教育,相当于现在的义务教育,凡满7 岁之适龄儿童必须入学。初等教育阶段的生物学课程主要在初、高等小学堂开设,且以格致课程的形式出现,除生物学学科外,小学格致课程还包括物理学、化学及矿物学等学科的学习内容。

1.1 初等小学堂中的格致课程 “癸卯学制”规定初等小学堂的课程主要包括:修身、读经、讲经、中国文字、算术、历史、地理、格致和体操等8 门课程,此8 门课程称完全科,对于家境贫寒或农村偏远地区无法开设完全科的初等小学堂可开设简易科,其中包括修身读经、中国文字、历史地理格致、算术和体操共5 门;此外,各学校还可开设手工、图画等随意科。每学年每周总课时约为30 课时,其中格致课程占周总课时的1/30。

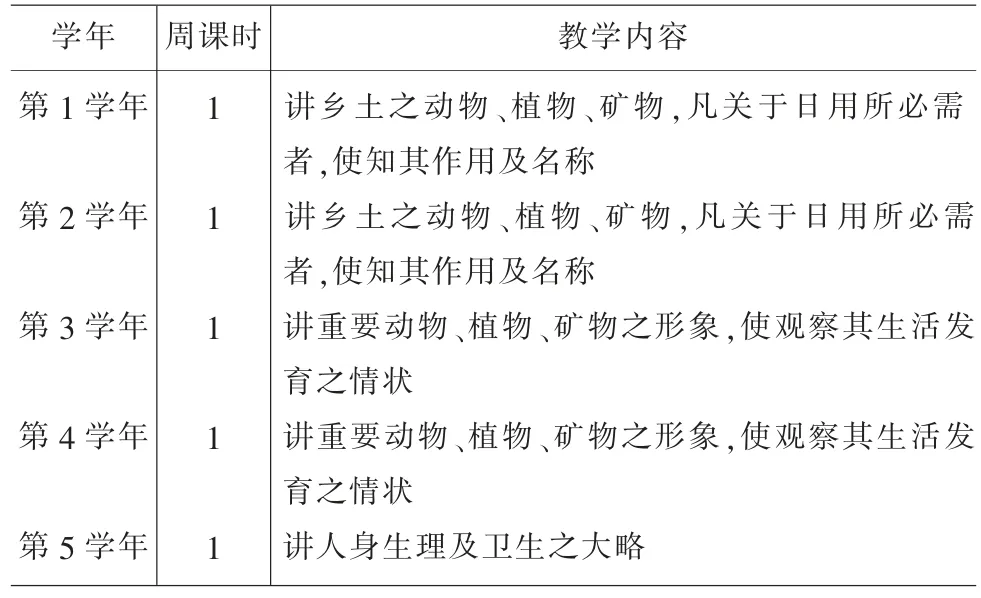

“癸卯学制”提出格致课程中生物学的课程目标是使学生了解动、植物的一般形态,矿物的基本特性,以及各物与人类的关系,“以备有益日用生计之用”。在西方教育思潮的影响下,“癸卯学制”注意到了教育学、心理学等理论对小学教育的影响,强调在教学方法上采用“循循善诱之法”,最好不要使用传统教育中的“夏楚”(即教鞭)等体罚工具。通过讲解的方法晓之以理,“讲解明则领悟易”。落实到格致课程的具体教学方法上,“癸卯学制”考虑到学生年龄较小,主张由近而远,先从教室、学校及庭园中的动物、植物、矿物出发,讲解乡土格致;然后渐渐次及于附近山林、川泽之动物、植物、矿物,为之解说其生活变化作用[1]。故在教学内容的安排上,注意由简入难、循序渐进。在第1~4 学年主要讲授动植物矿物之形态及生活等较浅显的内容,第5 学年则主要安排人体生理卫生等更加抽象的内容(表1)。由于生物学内容与学生生活联系紧密,且容易理解,所以在初小格致课程中生物学科内容所占比例最高,物理学及化学学科内容极少。

表1 清末初等小学堂格致课程各学年周课时及教学内容

可以说,清末初等小学格致课程无论从教学方法和教学内容的安排上,都在一定程度上考虑了儿童的年龄特点和知识水平,但从初小课程总门类来看,似乎给予学生过重的负担,当时的教育家庄俞就认为“奏定学堂章程违背了教育原理,初小阶段便必修科凡八、随意科凡二,虽令少年肄习之, 犹苦繁重”[2]。从课时比例分析,格致等西学课程都无法与读经讲经等核心课程相比,对于一个刚刚步入初小课堂的儿童来说,就让其接受涉及中国传统伦理道德的读经讲经等抽象枯燥的课程,这也充分反映了清末教育仍延续了传统教育的保守和封建。

1.2 高等小学堂中的格致课程 初等小学堂完全科或简易科毕业者可入读高等小学堂,“癸卯学制”规定高等小学堂的课程主要包括9 门,除初等小学堂的8 门课程外,图画课成为必修课,另外学校可酌情开设手工、农业、商业等随意科,但对于准备入读中学堂之学生,可不必加授。每学年每周总课时需保持在36 课时左右。格致课程所占课时比例增加到每周2 课时,占周总课时的1/18。

高等小学堂格致课程的课程目标在初小课程目标的基础上更近了一步,不仅提出了知识目标,更提出了能力及情感目标。在知识目标上,不仅要求学生知道动、植物之一般形态,矿物之一般特性,同时要求学生洞察物与物及物与人之间的关系;在能力目标上,则主张通过农业工业所关重要动、植物及矿物等内容的学习,“精密其观物、察理之念”。农业科也属生物学教育的范畴,其虽属随意科,但在半殖民地半封建的清末,开设农业科的学堂相当广泛,而农业课程的目标不在于传授农事中多么高深的知识,主要目的是使学生享受农业的乐趣,“兼养其习勤动、好发生之性情”,这充分体现了当时农业课程注重对学生情感态度及价值观的培养[1]。

在教学方法上,高等小学堂除主张鼓励教育外,还特别强调“学童至13 岁以上,夏楚万不可用”,可见“癸卯学制”在教学方法的改革上还是相当彻底的。对于格致及农业课程的教学方法,学制则认为务必做到详略得当,即“尤当于农业工业所关重要动植矿等物、农业水产之大要详为解说”,但讲授之时不可打乱其顺序[1]。在教学内容的编排上,高等小学堂一方面注意到了与初小格致课程的衔接,一方面则加重了物理及化学科目的内容比例(表2)。

表2 清末高等小学堂格致课程各学年周课时及教学内容

在清末高等小学堂课程设置中,虽然体现中国传统教育的读经讲经等课程仍占有很高的课时比例,但让人感到可喜的是,最能反映科学技术发展且与学生生活联系紧密的格致等西学课程的课时比例有所增加; 且作为清末义务教育的第2 阶段,相当于我国目前的初中教育,高等小学堂考虑到学生毕业后绝大多数会离开学校走上社会,所以十分注重包括农业、商业、手工等职业教育,在一定程度上提高了学生适应社会的能力,这对于我国今天部分不发达地区初中教育的课程设置有一定的启示。

2 中等教育中“博物课程”的萌生与构建

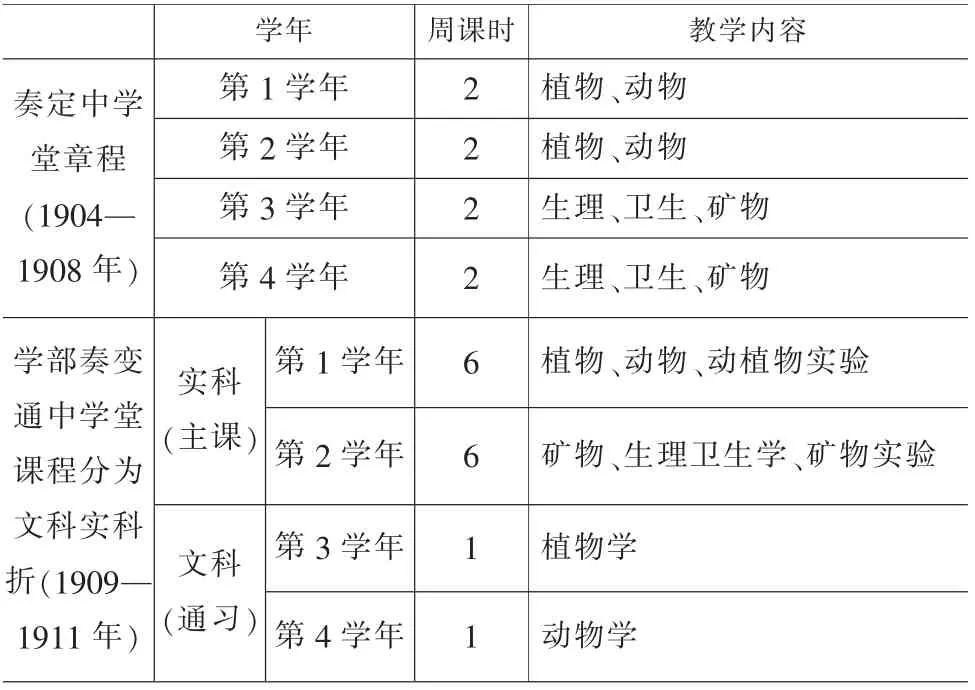

“癸卯学制”规定的第2 学段为中等教育,只设中学堂(5年)这一级。与初等教育相比,中学堂开设的课程科目更加丰富,达到12 门,对于生物学学科的变化在于:①生物学与矿物组成博物课程,物理学及化学组成理化课程; ②根据不同学年调整课程开设及课时比例,其中博物课程在前4年开设,每周保持在2 课时,每周所有科目总课时为36 课时,博物课程占周总课时的1/18。

清末中学堂学生的年龄相当于现在高中学生年龄,已具备相当的知识水平和逻辑思维能力,所以博物课程也提出了更高的目标要求。动、植物的构造、生理及分类,人体的各组织器官构造及功能成为了重要的学习内容(表3);在“西学为用”的影响下,博物课将生物学知识与生产实践紧密相连,例如在植物学教材中,着重介绍常见植物的形态结构及植物在医药、园林、水土保持等方面的功用; 在生理卫生教材中,则大篇幅地介绍器官保健、膳食平衡及自救方法等[3]。当然,由于当时的教材基本都是从日本等国教材翻译而来,其中动、植物的种类及分布并不完全符合我国的国情。

表3 清末中学堂博物课程各学年周课时及教学内容

1909年,无论对于我国近代课程设置还是生物课程地位的确立来说都是非常重要的一年,清政府批准通过了《学部奏变通中学堂课程分为文科实科折》,我国中学课程设置正式出现了文科及实科(即理科),同时博物课成为了理科课程中的一门学科(表3)。文科、实科的设置主要借鉴了当时德国的学制,其主要目的是提高清末中学堂的教学效率,满足学生不同的兴趣和需要。按奏折规定,文科及实科仍各授12 门课程,但根据课时的比例分为主课及通习。在博物课程的设置中,实验成为了重要组成部分,而教学方法的要求中也提出“据实物标本得真确之知识”,生物学作为实验学科的地位被逐渐确立起来。

3 高等教育中“动、植物学门”的萌生与构建

“癸卯学制”将高等教育分为高等学堂(3年)、大学堂(3~4年)及通儒院(5年)3 个阶段。

3.1 高等学堂中的“动、植物学门” 高等学堂令普通中学堂毕业愿求深造者入焉,类似于当今西方教育体系的大学预科。“癸卯学制”将高等学堂共分为3 类:第1 类为预备入经学科、政法科、文学科、商科等大学者治之;第2 类为预备入格致科大学、工科大学、农科大学者治之;第3 类为预备入医科大学者治之。其中预备入格致科大学之动物学门、植物学门、地质学门,以及农科大学各学门者及预备入医科大学者均需修习生物学课程,学习内容以动植物的相关内容为主。其中预备入格致科大学者只在第3年加修生物学理论课程,在保证学生其他各学科的学习之外,实现与分科大学的衔接;而预备入医科大学者则在前2年开设动、植物学实验,以夯实学生的动手能力(表4)。

表4 清末高等学堂生物学课程各学年周课时及教学内容

大学预科在基础教育顺利接轨到高等教育的过程中起着不可替代的作用,被称为高等教育的基石和桥梁,目前国外高校普遍开设大学预科课程。我国从清末便已提出大学预科的思想,但国内部分院校仅设有民族预科。其实,无论是今天国内还是西方教育体系中,基础教育与高等教育在知识结构和教学方法等方面都存在着较大的跨度。即使在国内,很多大学新生也普遍感到对大学教学、生活的不适应,甚至产生很多的心理问题。所以若能在国内高校的课程设置中安排一定的预科课程,以引导学生如何适应大学的学习、生活,将对学生的发展及高校教育质量的提高起到积极作用。

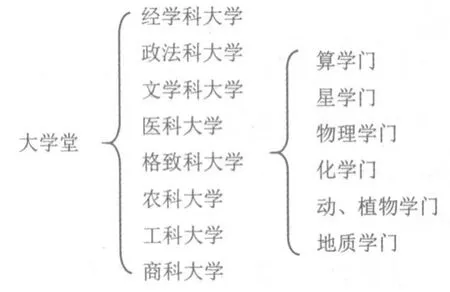

3.2 大学堂中“动、植物学门” 设大学堂,令高等学堂毕业者入焉,以各项学术艺能之人才足供任用为成效。大学堂内设分科大学堂,相当于今日大学的院系。清末分科大学堂设置以日本大学“文、法、医、格致、农、工”六大院系为基础,又加设经学和商科两大院系,共8 个分科大学堂(图1)。“癸卯学制”颁布之时正值我国近代史上第1 所大学——京师大学堂刚刚建立之初,学制提出京师大学堂务必8 科全设,这也推动了京师大学堂成为我国历史上第1 所国立综合性大学。同时学制规定未来各省建立的大学不必8 科全设,但至少设立3 科,这奠定了我国近现代史上综合性大学与专业院校共同发展的方向。分科大学堂下又设各独立的学门,相当于今日大学的专业,例如格致科大学堂设有算学门、星学门、物理学门、化学门、动、植物学门及地质学门等6 个专业,清末京师大学堂建立之初就已设有46 个专业。

图1 清末大学堂学科系统图

在医科大学、格致科大学及农科大学等院系中均设有与生物学相关的课程,且每一学门的科目类型非常丰富,这“显然是西方资产阶级学术精细分类的产物,体现了分科教学的科学性和课程设置的规范化”[4]。同时,课程设置也深受杜威“从做中学,从实践中学”等实用主义教育理念的影响,实验及实习的课时量远超过理论课的课时(例如动、植物学门每周主课+补助课共32 课时,动物学、植物识别及解剖及生理化学实验占21 课时),且对无法估计具体课时的实验或实习,课程表中以“不定”来标明。“癸卯学制”规定每日在讲堂中的时间,除实习实验外,最多不超过4 h,强调理论课课时决不能增加。同时,为保证实验及实习的质量,学制除了对课时进行规定外,还对实习地点提出了要求。例如,格致科大学需设置附属植物园、动物园,农科大学需设置农场、苗圃、演习林及家畜病院,医科大学需设置附属医院等。

“癸卯学制”提出大学教材应以教师讲义为主,并可参考外国教材中部分适合的内容,且教学方法应以学生自行研究为主,这从理论课与实践课的课时比例上便可充分印证。

到通儒院教育阶段则完全不设课堂授课,要求学生在各学科教师的指导下进行学术研究,类似于我国现阶段博士研究生教育。作为高等教育的最高阶段,通儒院同样设置在大学堂之内,但与大学堂教育的最大不同在于:通儒院不是为了培养通才,而是为了培养“能发明新理以著成书,能制造新器以利民用”的创新性人才。

4 小结

“癸卯学制”颁布之时正值我国政治腐败、民族危机深重之时,课程的设置虽保留了传统封建教育的一些印记,但学制的颁布将生物学等西学课程真正引入了中国,使得百年前的生物学课程设置已与国际接轨,为近代生物学课程的发展拉开了帷幕。所以了解清末我国生物学课程体系萌生和构建的历史,能帮助生物学教育工作者厘清生物学课程的发展脉络,为今后的教学实践和教育研究指引方向。