论《四库全书总目》儒家类文献的著录原则

2019-09-12王献松

王献松

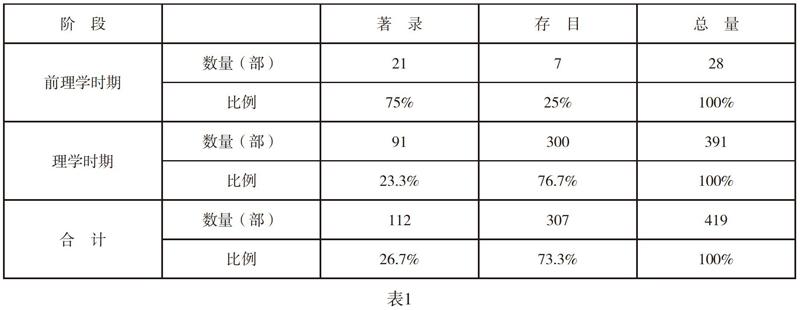

摘 要:《四库全书总目》子部儒家类著录著作112部,存目著作307部,儒家类著作可划分为“前理学时期”“理学时期”两个阶段。前理学时期的著录原则有二:“重古书、古注”“重学术流变”;理学时期的著录原则有二:“尊崇程朱理学、排斥陆王心学”“肯定持论平允、抨击门户之见”。其中“尊崇程朱理学”的著录原则与《总目》在整体上“重考据轻义理”的精神存在着某种程度的紧张,但二者在本质上并不矛盾,它反映的正是《总目》对历史上的程朱理学的表彰和对现实中的程朱理学的打压,这是《总目》对程朱理学态度的一体两面。

关键词:《四库全书总目》 儒家类 文献著录 理学 四库学

中图分类号:B21 文献标识码:A 文章编号:1000-8705(2019)03-74-84

《四库全书总目》(以下正文简称“《总目》”)著录、存目之设置,是中国书目编撰史上的一个创例。1司马朝军《〈四库全书总目〉研究》一书中曾从《总目·凡例》、部类“序”“案”、存目分布等角度进行分析,将《总目》的存目标准概括为“去粗取精”“黜伪存真”“针砭俗学”“排击异学”四个方面。2《总目》著录、存目之设置既与《四库全书》的编纂相关(四库馆办理之书远多于收入《四库全书》之书),也与《总目》通过著录、存目的区分来进行学术评价有关。如《总目·凡例》曰:

今诏求古籍,特创新规,一一辨厥妍媸,严为去取。其上者,悉登编录,罔致遗珠。其次者,亦长短兼胪,见瑕瑜之不掩。其有言非立训,义或违经,则附载其名,兼匡厥缪。至于寻常著述,未越群流,虽咎誉之咸无,究流传之已久,准诸家著录之例,亦并存其目,以备考核。等差有辨,旌別兼施,自有典籍以来,无如斯之博且精矣。3

可见,从总体上来说,《总目》认为列于著录之书优于归入存目之书。至于《总目》著录的整体原则,《凡例》则曰:“今所录者,率以考证精核、论辨明确为主,庶几可谢彼虚谈,敦兹实学。”4这与《总目》“重汉学轻宋学”的评价标准相符。但《总目》全书分四部四十四类,体系庞大,各类所涉及的内容差别较大,因此不同部类的著录原则、存目标准也就略有差异,有些原则可以贯穿于各类之中,有些原则则可能只是因某一特定部类而设。如党燕妮、杜斗城《〈四库全书总目〉释家类典籍著录探析》一文就探讨了《总目》子部释家类典籍著录甚少的原因,认为这与“尊崇儒家,排斥释家等其他学派”“经世致用的价值取向”以及“佛教典籍整理水平的高度发达”有关,5很好地分析了《总目》具体部类的著录原则。

本文即以《总目》子部儒家类为对象,在整体量化分析儒家类著作的基础上,进一步论述《总目》儒家类所体现的著录原则,以期对全面认识《总目》的著录原则有所贡献。

一、《四库全书总目》儒家类著作概况与分期

《总目》凡二百卷,其中子部儒家类占八卷(卷九十一至卷九十八),著录、存目各四卷,著录部分收录著作112部1694卷,存目部分收录著作307部2473卷,共419部4167卷。《总目》儒家类著作大致按作者时代先后编排1,并进一步将其划分为“前理学时期”“理学时期”两个阶段。如儒家类序曰:

古之儒者,立身行己,诵法先王,务以通经适用而已,无敢自命圣贤者。王通教授河汾,始摹拟尼山,递相标榜,此亦世变之渐矣。

迨托克托等修《宋史》,以道学、儒林分为两传。而当时所谓道学者,又自分二派,笔舌交攻。自时厥后,天下惟朱、陆是争,门户别而朋党起,恩雠报复,蔓延者垂数百年。明之末叶,其祸遂及于宗社。惟好名好胜之私心不能自克,故相激而至是也。圣门设教之意,其果若是乎?2

这段文字可谓《总目》儒家类收录著作之总纲,它以理学(即“道学”)为标准,将儒家类著作从时代上划分为“前理学时期”与“理学时期”两个阶段。这一划分从儒家类著录部分的分卷情况及其案语亦可得到佐证:儒家类著录部分第一卷(即《总目》卷九十一)收录了《孔子家语》《荀子》至宋代司马光《家范》、范祖禹《帝学》、王开祖《儒志编》等21部著作,该卷卷末有案语曰:“以上诸儒,皆在濂、洛未出以前,其学在于修己治人,无所谓理气心性之微妙也。其说不过诵法圣人,未尝别尊一先生,号召天下也。”3此下三卷(《总目》卷九十二至九十四)收录宋代理学开山之祖周敦颐以下至清代中期的儒家类著作。可见《总目》在做这一划分时,并未严格按照朝代进行分卷,而是将宋代理学兴盛之前的著作与周秦以下的著作归为一类,且儒家类序与案语在思想上是相通的,都是以“理学”为标准对儒家类著作进行划分。所以笔者认为:对《总目》儒家类著作的讨论,应该建立在对“前理学时期”和“理学时期”两阶段划分的基础上。现将儒家类著作的整体情况统计如下:

表1

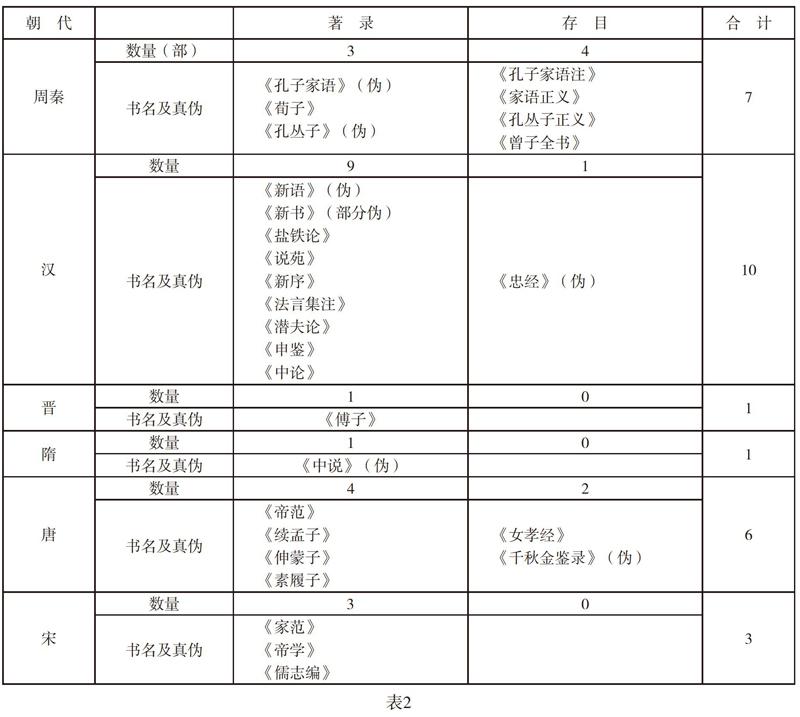

在《总目》儒家类“前理学时期”的28部著作中,其各朝代著作的具体情况如下:

表2

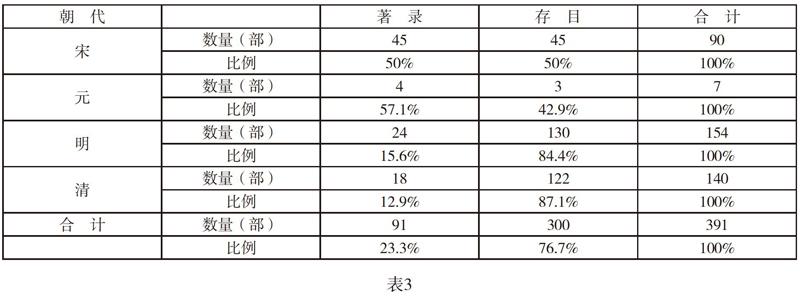

《总目》儒家类“理学时期”著作共391部,其各朝代著作的数量统计如下:

表3

二、《四库全书总目》儒家类前理学时期的著录原则

就前理学时期儒家类著作而言,《总目》类序及案语中并未专门论及其著录原则,但从《总目·凡例》以及部分提要,并结合数据分析,我们可以看出其在著录方面具有以下原则:

(一)重古书、古注

前理学时期著录的著作都是宋代以前的著作,对于清人而言,大都属于古书的范畴。从表1的统计可以分析得出:在这一时期中,其著录比例(75%)远远高于存目比例(25%),且相较儒家类的整体情况,其著录比例(75%)亦远远高于整体著录比例(26.7%)。四库馆总裁官于敏中在与总纂官陆锡熊讨论《四库全书》收书的总体原则时曾说:“旧书去取,宽于元以前,严于明以后。”1《总目》别集类序亦曰:“今于元代以前,凡论定诸编,多加甄录。有明以后,篇章弥富,则删薙弥严,非曰沿袭恒情,贵远贱近,盖阅时未久,珠砾并存,去取之间,尤不敢不慎云尔。”2可以说,《总目》儒家类著作的著录情况体现的“重古书”原则,正是《总目》在各部类著录著作时的总原则。此外,从表3可以看出,相比明、清二代,宋、元两代著作著录比例较高,而存目比例较低,这也符合“旧书去取,宽于元以前,严于明以后”的原则。

对于“重古书”这一原则,我们从《总目》儒家类所收伪书的情况也可以略窥一斑。从《总目》总体的态度来看,其对伪书的态度是十分贬低的,大部分伪书都被归入存目。但从表2可以看到,儒家类前理学时期著录的21部著作中竟包含5部伪书,其比例是非常高的。《总目·凡例》曰:

《七略》所著古书,即多依托,班固《汉书·艺文志》注可覆按也。迁流洎于明季,讹妄弥增,鱼目混珠,猝难究诘,今一一详核,并斥而存目,兼辨证其非。其有本属伪书,流传已久;或掇拾残剩,真赝相参,历代词人已引为故实,未可概为捐弃,则姑录存而辨别之。3

可见,《总目》对于流传于世的伪书大都“斥而存目,兼辨证其非”,但在面对古书与伪书二者的考量之时,其态度又有“重古书”而忽略其“伪书”性质的倾向,对于那些“本属伪书,流传已久,或掇拾残剩,真赝相参,历代词人已引为故实”的“古伪书”仍旧予以著录,并收入《四库全书》之中,其中《总目》儒家类著录的几部伪书大多属于这种情况。如《孔子家语》提要曰:“反覆考证,其出于肃手无疑。特其流传既久,且遗文轶事,往往多见于其中,故自唐以来,知其伪而不能废也。”4《孔丛子》提要曰:“《隋书·经籍志》‘论语家有《孔丛》七卷,注曰:‘陈胜博士孔鲋撰。其《序录》称《孔丛》《家语》并孔氏所传仲尼之旨。则其书出于唐以前。然《家语》出王肃依托,《隋志》既误以为真,则所云《孔丛》出孔氏所传者,亦未为确证。……其说与伪《孔传》、伪《家语》并同。是亦晚出之明证也。”5《新语》提要曰:“此本卷数与《隋志》合,篇数与本传合,似为旧本。……惟是书之文悉不见于《史记》。王充《论衡·本性》篇引陆贾曰:‘天地生人也,以礼义之性。人能察己所以受命则顺,顺谓之道。今本亦无其文。又《穀梁传》至汉武帝时始出,而《道基》篇末乃引及《穀梁传》,时代尤相牴牾。其殆后人依托,非贾原本欤?……以今本核校,虽文句有详略异同,而大致亦悉相应,似其伪犹在唐前。……汉儒自董仲舒外,未有如是之醇正者。流传既久,其真其赝,存而不论可矣。”6《新书》提要曰:“其书多取谊本传所载之文,割裂其章段,颠倒其次序,而加以标题,殊瞀乱无条理。……则今本即唐人所见,亦足为显证。……疑谊《过秦论》《治安策》等本皆为五十八篇之一,后原本散佚,好事者因取本传所有诸篇,离析其文,各为标目,以足五十八篇之数,故饾饤至此。其书不全真,亦不全伪。……虽残阙失次,要不能以断烂弃之矣。”1《总目》虽考证《孔子家语》“出于肃手无疑”,《孔丛子》“亦晚出”,《新语》“其伪犹在唐前”,《新书》“不全真,亦不全伪”,但这几部伪书或由于“流传既久……自唐以来,知其伪而不能废也”,或由于“流传既久,其真其赝,存而不论可矣”,或由于“虽残阙失次,要不能以断烂弃之矣”,仍收入著录部分,这与《凡例》在精神上是一致的。而所谓“流传既久”反映的正是这些著作的“古”,这也与清廷编修《四库全书》时展现的“崇古”思想相一致,而《总目》对待“古伪书”的态度又明显与其对待其他伪书的态度不同。可见,《总目》儒家类著作可以明显地反映出其“重古书”的著录原则。

当然,这一原则并非仅在儒家类有所体现,在其他部类中亦有反映。如《总目》著录之首部书《子夏易传》即是伪书,其提要曰:“旧本题卜子夏撰。按:说《易》之家,最古者莫若是书;其伪中生伪,至一、至再而未已者,亦莫若是书。……唐以前所谓《子夏传》,已为伪本。……唐时又一伪本并行。……然则今本又出伪托,不但非子夏书,亦并非张弧书矣。流传既久,姑存以备一家云尔。”2《子夏易传》虽是伪书,但《总目》仍因其“流传既久”而收入著录部分,反映的正是“重古书”的特点。且《子夏易传》提要列于《总目》之首,或有发凡起例的考虑,体现的正是《总目》“崇古”的思想傾向。此外,《总目》子部术数类占候之属著录《灵台秘苑》《唐开元占经》二书,其后有按语曰:“此类本不足录,以《灵台秘苑》《开元占经》皆唐以前书,古籍之不存者多赖其征引以传,故附收之,非通例也。”3《总目》术数类本不应著录占候之书,但因《灵台秘苑》《开元占经》为唐以前古书才得以著录而收入《四库全书》之中。

《总目》儒家类“重古注”这一原则,从其收录《孔子家语》王肃注、明何孟春《孔子家语注》、清姜兆锡《家语正义》三书可以反映出来。三书之中,王肃注列于著录,孟、姜二注则归入存目,这说明《总目》在收录某书的多种注本时,以著录古注为主,近人注本则仅入存目。而且《总目》认为《孔子家语》乃王肃伪造,注本亦为王肃自注,较其他注本更好,加之王肃注本传世较少,故予以著录。如何孟春《孔子家语注》提要曰:“古本《家语》久佚,今本《家语》撰自王肃,其注亦肃所作。名注古书,实自注也,故其本于诸家为善。然明代罕传,至崇祯末,毛晋始得北宋本刻之,故崇祯以前,明人无见旧本者。”4而明何孟春《孔子家语注》系“孟春以元王广谋《家语注》庸陋荒昧,又正文多所漏略,乃为此注。其考订补缀,不为无功,而由未见肃注,故臆测亦所不免”5;姜兆锡《家语正义》则“从葛鼐之本,窜乱旧次,殊为勇于变古,其训释亦似俗下讲章之体,不足以资考证”6。何、姜二家注本皆不及王注精善,故归入存目。此外,《总目》亦将清姜兆锡《孔丛子正义》存目,《孔丛子》古无注本,至宋始有宋咸为之作注,《四库全书》所收《孔丛子》不用宋咸注本,而姜氏注本“每条之下略仿《诗序》之例,注曰此言某义也,谓之《正义》。其中偶有考订者,……其他凡引经与宋儒传注不合者,悉谓之断章,未免拘墟之见”7,既非古注,又多鄙陋,故归入存目。这也是《总目》“重古注”特点的体现。

由此也可以看出:“崇古”作为《总目》的一大思想主旨,而在《总目》著录原则方面的表现则是“重古书”与“重古注”,二者在精神上是相通的,都是清廷“稽古右文”的文化政策的一种表现。

(二)重学术流变

《总目》儒家类“重学术流变”的著录原则,在著录隋王通《中说》一书有所反映。首先,《总目》考证《中说》为伪书:

所谓文中子者,实有其人。所谓《中说》者,其子福郊、福畤等纂述遗言,虚相夸饰,亦实有其书。第当有唐开国之初,明君硕辅不可以虚名动。又陆德明、孔颖达、贾公彦诸人老师宿儒,布列馆阁,亦不可以空谈惑。故其人、其书皆不著于当时,而当时亦无斥其妄者。至中唐以后,渐远无征,乃稍稍得售其说耳。……据其伪迹炳然,诚不足采。1

其次,《总目》指出王通及其《中说》是后世朋党之争、门户之见的源头:

摹拟圣人之语言自扬雄始,犹未敢冒其名;摹拟圣人之事迹则自通始,乃并其名而僭之。后来聚徒讲学,酿为朋党,以至祸延宗社者,通实为之先驱。2

打压朋党之争、抨击门户之见是贯串《总目》始终的一条主线,据此而论,作为罪魁祸首的王通《中说》本应归入存目,但《总目》认为其书“大旨要不甚悖于理”,如果能够依据“《坤》之初六‘履霜坚冰、《姤》之初六‘系于金柅”3之义,慎其始而重其微,将其列于著录,就可以达到展现“儒风变古,其所由来者渐也”4的目的,这与《总目》儒家类序所言“王通教授河汾,始摹拟尼山,递相标榜,此亦世变之渐矣”在思想上是相通的。儒家类案语也提出濂、洛未出以前,“其学在于修己治人,无所谓理气心性之微妙也;其说不过诵法圣人,未尝别尊一先生,号召天下也。中惟王通师弟,私相标榜,而亦尚无门户相攻之事。今并录之,以见儒家之初轨,与其渐变之萌蘖焉”5。可见,《总目》是将王通及其《中说》作为儒学“渐变之萌蘖”看待的。将作为开启朋党之争、门户之见的罪魁祸首的王通《中说》列于著录部分,收入《四库全书》之中,并予以严厉批驳,有为万世立准则的意味,其影响力远比将其归入存目要显得郑重其事,也更能显示出《总目》对打压朋党之争、抨击门户之见的重视。可以说,《总目》将王通《中说》列于儒家类著录部分,非但与其打压朋党之争、抨击门户之见的主张不相违背,反而在侧面反映了《总目》对这一主张的高度重视,《总目》儒家类“重学术流变”的著录原则,与其整体上批评门户之见的态度是完全相通的。《总目》将《中说》列于著录,是将其作为反面典型而加以彰显,展现宋明以来的门户之争是有其渊源的,对其抨击门户之见有正本清源之用。

《总目》其他部类亦有此类情况,如经部易类著录有陆九渊弟子杨简《杨氏易传》一书,其提要曰:

简之学出陆九渊,故其解《易》,惟以人心为主,而象数、事物皆在所略。……明杨时乔作《传易考》,竟斥为异端,而元董真卿论林栗《易解》,亦引《朱子语录》,称“杨敬仲文字可毁”云云,实简之务谈高远有以致之也。考自汉以来,以老庄说《易》始魏王弼,以心性说《易》始王宗传及简。……简则为象山弟子之冠,如朱门之有黄榦,又历官中外,政绩可观,在南宋为名臣,尤足以笼罩一世,故至于明季,其说大行,紫溪苏濬解《易》,遂以《冥冥篇》为名,而《易》全入禅矣。夫《易》之为书,广大悉备,圣人之为教,精粗本末兼该,心性之理未尝不蕴《易》中,特简等专明此义,遂流于恍惚虚无耳。昔朱子作《仪礼经传通解》,不删郑康成所引谶纬之说,谓“存之正所以废之”。盖其名既为后世所重,不存其说,人无由知其失也。今录简及宗传之《易》,亦犹是意云。1

《總目》认为杨简《杨氏易传》启后世“以心性说《易》”之弊,反映的正是《易》学之流变,故《杨氏易传》虽不足存,但仍予以著录而收入《四库全书》,使后世人读其书而知其非,即寓“存之正所以废之”之意。其他如宋王应麟《小学绀珠》有“前后殊无条理”“自乱其例”“间有采摭未备,失之耳目之前者”诸弊,但因其“仿世传陶潜《四八目》之例,以数目分隶故实,遂为类事者别创一格也,……后来张九韶《群书拾唾》、宫梦仁《读书纪数略》,虽采掇编辑,较为明备,而实皆以是书为蓝本,踵事者易,创始者难,荜路篮缕,又乌可没应麟之功欤?”2与类书之流变密切相关,故仍将其列于著录。

三、《四库全书总目》儒家类理学时期的著录原则

《总目》儒家类序在论述宋代以下理学时期的著作时,又依据《宋史》分立《道学传》《儒林传》这一行为,将儒学分为道学、儒林两类,而其中道学又有朱、陆二派。其实《宋史·道学传》所收人物都属于程朱理学派学者,而陆九渊心学派学者,陈亮、叶适事功派学者等皆收入《儒林传》,《总目》对《宋史》分道学、儒林二传或系有意误解。《总目》虽然大致将理学时期儒家类著作分为“理学”“心学”“儒林”三个类型(其中“儒林”著作指该时期除程朱理学、陆王心学两派著作之外的著作),但《总目》在著录理学时期儒家类著作时,并未按照此分类进行编排,并且对不同派别著作的去取也是不一样的,这反映了《总目》对不同派别的态度。《总目》儒家类序总论理学时期著作的著录原则时说:“今所录者,大旨以濂、洛、关、闽为宗,而依附门墙、藉词卫道者,则仅存其目。金溪、姚江之派亦不废所长,惟显然以佛语解经者,则斥入杂家。”3据此所言,再结合理学时期著作的提要,可以看出其在著录方面具有以下原则:

(一)尊崇程朱理学、排斥陆王心学

“尊崇程朱理学”的原则,即儒家类序中所谓“大旨以濂、洛、关、闽为宗”,这在著录部分主要表现为以下两个方面:第一,就儒家类著录部分所收各学派著作数量而言,以程朱理学派学著作为多,在这91部著作中,属于理学派的就有60部,比例高达65.9%,于此可见《总目》对理学派著作的尊崇。第二,对理学派代表人物周敦颐、张载、二程、朱熹等人的著作著录较多,且多数都有后人注解。如著录部分著作中,与周敦颐相关的著作有明曹端《太极图说述解》《通书述解》,与张载相关的著作有明曹端解《西铭述解》《张子全书》、清李光地《注解正蒙》、清王植《正蒙初义》,与二程相关的著作有《二程遗书》《二程外书》《二程粹言》,与朱熹相关的著作有《延平答问》、宋叶采注《近思录》、清茅星来《近思录集注》、清江永《近思录集注》《杂学辨》、明陈选注《小学集解》《朱子语类》、康熙时《御纂朱子全书》等,共15部著作。

《总目》虽然尊崇程朱学派著作,但由于这类著作存世较多,其中不乏质量低劣之作,《总目》在处理这些著作时,仍多予以存目,其情况有以下几种:第一,无所发明,如清李文炤《正蒙集解》“解张子《正蒙》,粗具训释,无所发明”4。第二,非定本,如《朱子文语纂编》“取《朱子文集》《语类》约略以类相从,而不分门目,前后亦无序跋,盖草创未完之本”5。第三,著录部分已著录善本,其他类似著作予以存目,如朱熹《小学》一书,已著录明陈选注本,“选注为乡塾训课之计,随文衍义,务取易解,其说颇为浅近。然此书意取启蒙,本无深奥,又杂取文集、子、史,不尽圣言。注释者推衍支离,务为高论,反以晦其本旨,固不若选之所注,尤有裨于初学矣”1,而清高熊徵、张伯行、黄澄、蒋永修、高愈、王建常等人注本则皆入存目。第四,系重出别本,如明陈琛《正学编》“已编入所著《紫峰集》中,此其别行之本”2。

对于陆王心学,《总目》儒家类序中虽然宣称“金溪、姚江之派亦不废所长”,但在著录陆王心学派著作时,并未切实施行,《总目》儒家类总体上是“排斥陆王心学”的,这主要表现在以下几个方面:

第一,儒家类不收录陆九渊、王守仁著作。陆九渊、王守仁是陆王心学派最具代表性的人物,尤其是在王守仁之后,阳明心学盛极一时,是儒学的重要学派。但《总目》儒家类并未收录二人著作,而是将陆九渊《象山集》二十八卷、《外集》四卷、《象山语录》四卷、王守仁《王文成全书》三十八卷著录于集部别集类。在《总目》的四部四十四类中,部类的先后顺序在一定程度上反映着著作地位的高低,四部四十四类之间并非完全并列。抛开著作的内容不论,同一内容的著作(如《象山语录》)列于子部儒家类,其地位明显高于列于集部别集类。而对于儒家类与别集类之关系,《总目》亦有区分,如《凡例》曰:“陈埴《木钟集》,名似文集,而实语录。”3《木钟集》提要亦曰:“是编虽以‘集为名,而实则所作语录。”4故《总目》循名责实,将《木钟集》收入儒家类。其他如张载《张子全书》、朱熹《朱子全书》,亦有别集之性质,而仍入儒家类。陆九渊、王守仁之别集亦多论学之文,与张载、朱熹相似,若依循名责实之例,列于儒家类亦无不可,至少《象山语录》与《传习录》列于子部儒家类应是绝无不可的。但《总目》却并无此意,于《象山语录》则曰:“其《语录》四卷,本于《集》外别行,正德辛巳,抚州守李茂元重刻是《集》,乃并附《集》末,以成《陆氏全书》。其说与《集》中论学诸书互相发明,合而观之,益足勘证,今亦仍附于末,不别著录焉。”5于王守仁之书则突出其事功、文章而淡化其学术,曰:“是书首编《语录》三卷为《传习录》,附以《朱子晚年定论》。……守仁勋业、气节卓然见诸施行,而为文博大昌达,诗亦秀逸有致,不独事功可称,其文章自足传世也。”6《总目》对两派著作部类的安排,正反映出其“尊程朱、斥陆王”的特点。

第二,陆王心学派著作著录极少而存目较多。在著录部分的91部著作中,属于心学派著作的仅有4部,依次为:宋杨简《先圣大训》,明湛若水《格物通》,明刘宗周《圣学宗要》一卷、《学言》三卷,刘宗周《人谱》一卷、《人谱类记》二卷。其比例仅占4.4%。而在存目部分的307部著作中,属于陆王心学派的著作有44部,加上著录著作4部,儒家类共收心学派著作48部,其存目比例高达91.67%,高于该时期存目总比例(76.7%),也高于儒家类存目总比例(73.3%)。

第三,心学派著作被归入杂家类存目。陆王心学以心为宇宙万物本体,其论或有涉禅之嫌,尤其是心学末流,多援佛入儒,《总目》对此多有批评,如指出“佛之为患,在于以心性微妙之词汩乱圣贤之学问”7。而对于那些入禅尤甚的著作,《总目》则将其归入杂家类,并予以存目而不收入《四库全书》,即儒家类序所谓“惟显然以佛语解经者,则斥入杂家”8,其中尤以名教罪人李贽为代表,其著作《初潭集》《读升庵集》皆入杂家类存目,如《初潭集》提要曰:“大抵主儒、释合一之说,狂诞谬戾,虽粗识字义者皆知其妄,而明季乃盛行其书,当时人心风俗之败坏,亦大概可睹矣。”1

(二)肯定持论平允、抨击门户之见

《总目》在学术批评上是持有门户之见的,其中儒家类“尊崇程朱理学、排斥陆王心学”这一行为本身即是其门户之见的集中体现。但《总目》在进行学术批评时对门户之见又严厉抨击,而对持论平允之作多有肯定,这在儒家类提要中多有展现。

《总目》对持论平允的肯定在儒家类著录的清代学者著作中表现尤为突出。儒家类著录清代著作18部,其中10部为御撰官修之书,其他8部著作分别为王弘撰《正学隅见述》、陆世仪《思辨录辑要》、周召《双桥随笔》、陆陇其《读朱随笔》《三鱼堂剩言》《松阳钞存》、李光地《榕村语录》、雷鋐《读书偶记》,各书提要中多论及朱陆门户之争,如王弘撰《正学隅见述》提要曰:“是编以周子无极之说,陆九渊争之于前;朱子格物之说,王守仁轧之于后。诸儒聚讼数百年而未休,大抵尊朱者则全斥陆、王为非,尊陆、王者则全斥朱子为谬,迄无持是非之平者。弘撰此书,则以为格物之说当以朱子所注为是,无极之说当以陆九渊所辨为是,持论颇为平允;其中虽历引诸说以相诘难,而词气皆极和平。”2李光地《榕村语录》提要曰:“光地之学源于朱子,而能心知其意,得所变通,故不拘墟于门户之见。其诂经兼取汉、唐之说,其讲学亦酌采陆、王之义,而于其是非得失,毫厘千里之介,则辨之甚明,往往一语而决疑似,以视党同伐异之流,斥姚江者无一字不加排诋,攻紫阳者无一语不生讪笑,其相去不可道里计。盖学问既深,则识自定而心自平,固宜与循声佐斗者迥乎异矣。”3雷鋐《读书偶记》“大旨惟以朱子为宗,然能不争竞门户。……其持论特平,较诸讲学之家、侈谈存理遏欲而实不能自克其门户之私者,可谓不失是非之心矣”4。《总目》儒家类著录陆陇其著作更是有3部之多,体现了清廷对陆陇其学术地位的肯定。陆陇其《读朱随笔》提要有曰:“陇其之学,一以朱子为宗,在近儒中最称醇正。是编大意,尤在于辟异说以羽翼紫阳,故于儒释出入之辨,金溪、姚江蒙混之弊,凡朱子书中有涉此义者,无不节取而发明之,其剖析疑似,分别异同,颇为亲切。”5《三鱼堂剩言》提要又曰:“隴其传朱子之学,为国朝醇儒第一。……其于朱、陆异同,非不委曲详明、剖析疑似,而词气和平,使人自领,亦未尝坚分壁垒,以诟厉相争。盖诸儒所得者浅,故争其名而不足;陇其所得者深,故务其实而有余。”6这既体现了《总目》对朱子学的尊崇,也是《总目》对陆陇其持论平允的认同。

《总目》对门户之见的抨击则主要体现在对涉及“朱陆异同”问题的著作的评价上。不论该著作是尊朱抑陆,还是尊陆抑朱,亦或是调和朱陆而语多偏颇,都会遭到《总目》的抨击。《总目》于《太极图分解》提要曾发凡起例曰:

圣人立教,使天下知所持循而已,未有辨也。孟子始辨性善,亦阐明四端而已,未争诸受生以前也。至宋儒因性而言理气,因理气而言天,因天而言及天之先,辗转相推,而太极、无极之辨生焉。朱、陆之说既已连篇累牍,衍朱、陆之说者又复充栋汗牛。……顾舍人事而争天,又舍共睹共闻之天而争耳目不及之天,其所争者毫无与人事之得失,而曰吾以卫道,学问之醇疵,心术人品之邪正,天下国家之治乱,果系于此二字乎?……故今于两家之说率置不录,谨发其例于此,后不缕辨焉。7

《总目》于李绂《朱子晚年全论》提要中又总论朱陆之争曰:

朱、陆之徒,自宋代即如水火,厥后各尊所闻,转相诟厉,于是执学问之异同,以争门户之胜负。其最著者,王守仁作《朱子晚年定论》,引朱以合陆。至万历中,东莞陈建作《学蔀通辨》,又尊朱以攻陆。程曈,朱子之乡人也,因作《闲辟录》以申朱子之说。绂,陆氏之乡人也,乃又作此书以尊陆氏之学。1

在这些涉及到朱陆之争的著作中,王阳明《朱子晚年定论》未收入《总目》儒家类而列入集部别集类《王文成全书》中,陈建《学蔀通辨》、程曈《闲辟录》、李绂《朱子晚年全论》等书皆入存目,可见《总目》对朱陆之争的敏感。

其他如明李公柱《学脉正编》“欲标笃实之学以抗姚江之末派”2,明顾枢《西畴日抄》“主程、朱而辟陆、王”3,清陈兆成《太极图说注解》“发明朱子《太极图说》之注”4,都意在尊朱抑陆;明罗鹗《太极图分解》“列周子《太极图说》与朱子之注,而申陆九渊之说以驳之”5,清王嗣槐《太极图说论》“逐条辨驳,各为一篇,亦力申陆九渊之说者也”6,都意在尊陆抑朱,诸书皆归入存目。就连《总目》对之赞赏有加的陸陇其,其《问学录》一书由于“大旨主于力辟姚江之学以尊朱子,然与王守仁辨者少,而于近代之说调停于朱、陆之间及虽攻良知而未畅者,驳之尤力。……盖明之末年,学者以尊王诋朱为高,其势几不可遏。陇其笃守宋儒,力与之辨,不得不甚其词,然亦稍失和平之气”7,也被归入存目。

而调和朱陆之作,如明程敏政《道一编》“编朱、陆二家往还之书,而各为之论断,见其始异而终同”8,清顾栋南《大儒粹语》“大旨援新安以合金溪,为调停之说者也”9,王复礼《三子定论》“欲伸陆、王,而又揣公论既明,断断不能攻朱子,故嘘守仁已烬之焰,仍为调停之说”10,虽然都以调停朱陆为说,但仍遭存目。

可见,凡是涉及到朱陆之争的著作,《总目》大多都将其归入存目,以表明其对门户之见的批评态度,进而批评那些无关乎心术人品邪正、天下国家治乱的学术争论。《总目》的这一行为看似有持平朱陆之意,但在本质上反映的却是《总目》对学术争论的否定,以此作为其反对朋党之争、门户之见的理论基础。

四、结 语

在《总目》儒家类以上的著录原则中,“尊崇程朱理学”原则与《总目》在整体上“重汉轻宋”“重考据轻义理”的精神存在着某种程度的紧张,但二者在本质上并不矛盾。

《总目》儒家类中“尊程朱”是对程朱理学作为国家意识形态的延续,承认程朱理学的尊崇地位。但其尊崇的只是宋代的二程、朱熹的学说,认为他们是“金科玉律”,并将其作为治理国家的意识形态。或者说,在清廷统治者看来,程朱理学已经“教条化”“真理化”,只需用来遵行,不必再加讨论。《总目》儒家类对程朱理学派著作的表彰,只是号召士人以之作为立身行事的标准而已,并非号召学者从事于程朱理学的研究。这一点从《总目》对清代儒家类著作的著录、存目情况即可看出:儒家类著录清代学者的著作仅有8部(已见上文,不计御撰官修著作10部),而存目的著作则有122部之多,著录比例仅占6.15%,不仅远低于宋、元时期的著录比例,也低于明代的著录比例(15.6%)。从这里也可以看出,《总目》对宋代以来程朱理学著作虽然大力表彰,但对研究程朱理学的本朝学者的著作却是极力打压的,这反映的正是《总目》对历史上的程朱理学的表彰和对现实中的程朱理学的打压,这可谓是《总目》对程朱理学态度的一体两面。所以说,《总目》儒家类“尊崇程朱理学”的原则与《总目》整体上“重汉轻宋”“重考据轻义理”的精神并不相悖离。

The Recording Principle of

——Taking the Confucian Class as the Core

Wang Xiansong

Abstract: There are 112 books recorded in the Confucian Class of , and 307 books recorded the title and abstract . The Confucian books can be divided into two stages : “pre-neo-confucianism period”and“ neo-confucianism period ”. There are two recording principles of books in the pre-neo-confucianism period :“ Emphasis on ancient books and ancient notes ”,“Emphasis on academic transformation ”. There are two recording principles of books in the neo-confucianism period:“ Respecting the neo-confucianism of Cheng brothers and Zhu Xi , Rejecting the neo-confucianism of Lu Jiuyuan and Wang Yangming ”,“ In favor of the fair opinion and condemning the prejudice ” . Among them , the principle of“ Respecting the neo-confucianism of Cheng brothers and Zhu Xi ” is not in contradiction with the spirit of“ Emphasis on research and Despise theory”in .

Key words: ; the Confucian Class ; the Recording of Books ; Neo-confucianism ; the Study of Si Ku