沈尹默、白蕉书论比较研究

2019-09-12郑长安

郑长安

沈尹默、白蕉作为20世纪突破碑学笼罩、弘扬帖学的代表性书家,在不断深入学习、领悟帖学精神并形成各自书法风格的同时,还殚精竭虑地著述了大量帖学理论文章。他们的书论以其自身成功的创作实践经验作为基础,对帖学的学习重点、方法等进行了深入思考,开启了帖学在当代的复兴之路。

一

沈尹默书法的影响主要分为两个时期:第一时期是民国时期,在海派碑学书风盛行之际,沈尹默凭借一己之力,以其精到娴熟、气息雅正的帖学书法实践,赢得了“南沈(尹默)北于(右任)”的美誉,并被誉为“当代中国第一”。第二时期是中华人民共和国成立后,沈尹默以其德高望重的身份和地位,以及他在帖学书法实践上的深度和高度,被拥戴为帖学书法盟主。他不顾年老体迈,怀着对书法事业的无限热爱,精心撰写了众多弘扬帖学书法的理论文章,为帖学书法的普及作出了重要贡献。

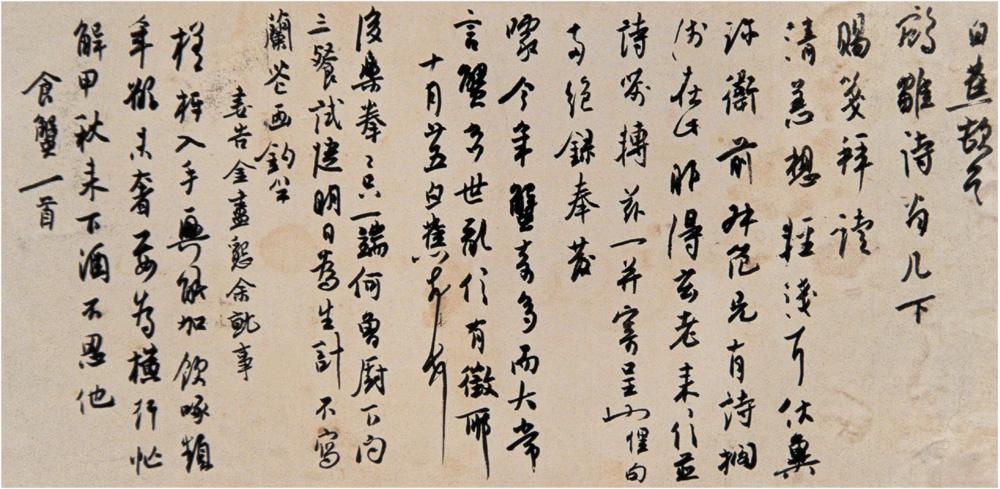

民国期间是沈尹默书法理论形成的关键期,尤其是在这一阶段伴随着他个人书法创作的成熟,他体悟到“学书惟中锋一法为切要”,并在1943年写出了第一篇理论文章《执笔五字法》,其意在于“详述指执之法,欲使承学知执笔运腕,相辅相成,凡此皆为中锋计也”。中华人民共和国成立后,著有《谈书法》《书法漫谈》《书法论》《学书丛话》《王羲之和王献之》《谈谈魏晋以来主要的几位书家》《书法的今天和明天》《谈中国书法》《答人间书法》《和青年朋友们谈书法》《和青年朋友们再谈书法》等文章,还写了大量论书诗词和题跋等。这些文章、诗词、题跋集中反映了沈尹默传承古今书法核心部分——笔法的决心,和为普及、提高帖学书法创作做出的不懈努力。沈尹默通过自身书法实践的体会和研读古人书论的精髓,对帖学书法体系进行了深入研究,整理、总结、提炼了笔法、笔意、笔势等帖学书法的一系列重要概念,特别是他以通俗易懂的语言将上述精辟的见解撰写成文,对弘扬帖学书法、恢复帖学书法传统起到了振聋发聩的作用。在上海形成了以沈尹默为中心的弘扬帖学书法的群体,影响力也由上海而辐射全国,奠定了帖学书法在当代全面复兴的坚实基础。

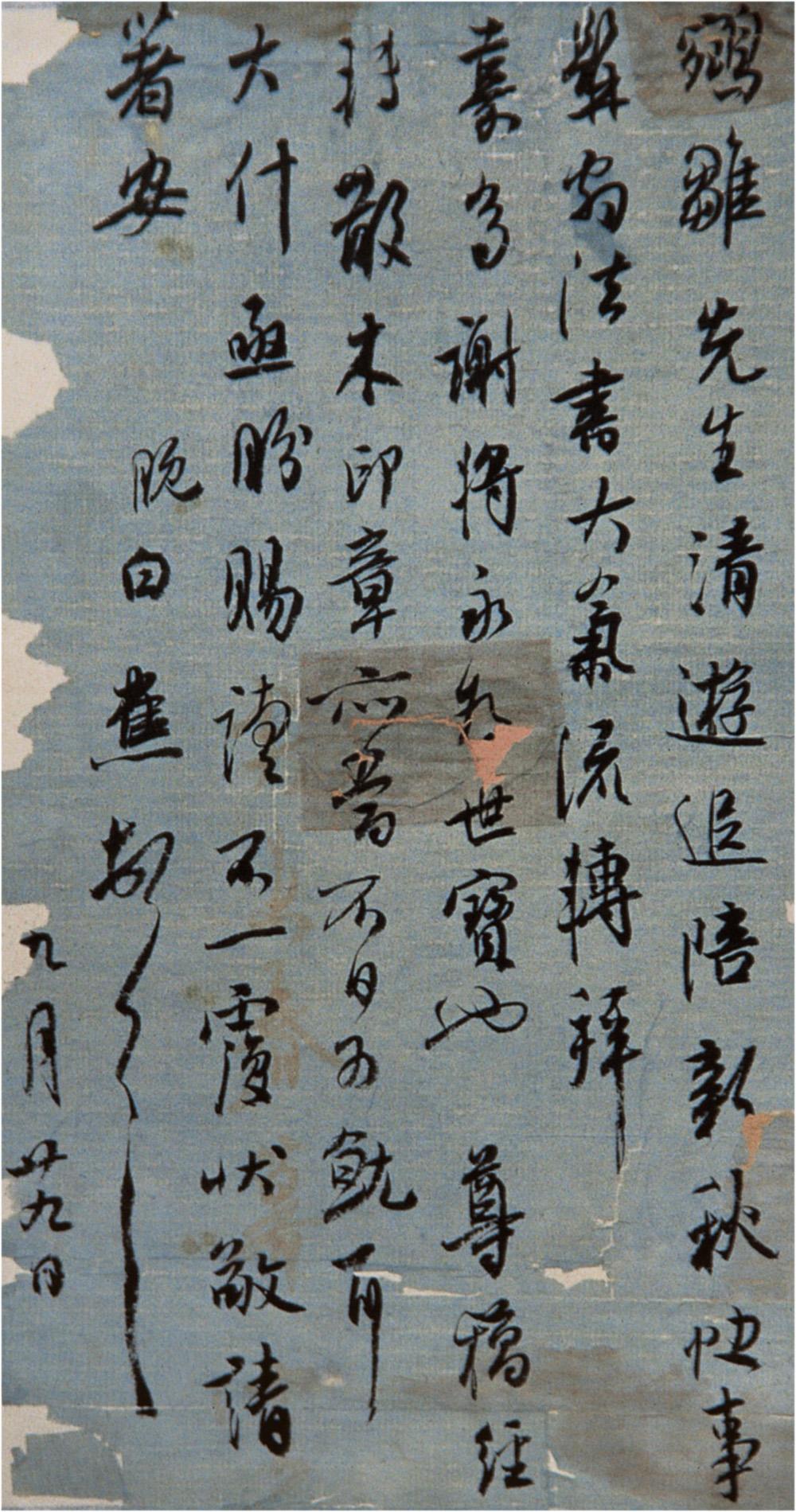

相对于沈尹默,不管是在民国时期还是在中华人民共和国成立后,白蕉的影响都是微弱的。白蕉的帖学实践成就始终是在一个较小的范围内为人所知,其理论的影响也同样如此。虽然我们知道在民国时期就有“白蕉兰、石伽竹、野侯梅”三绝之誉,但在书法实践上,白蕉还是到了中华人民共和国成立后技法才日趋完善、风格才逐步成熟。世人公认的白蕉书法代表作《兰题杂存卷》写于1963年左右,沙孟海题跋赞道:“白蕉先生题兰杂稿长卷,行草相问,寝馈山阴,深见功夫。造次颠沛,驰不失范。三百年来能为此者寥寥数人。”③但白蕉书论思想的形成较书法实践要早得多,在民国时期就已形成了比较鲜明的书法思想,这集中反映在约1936年至1938年所写的《书法十讲》和1940年左右的《云间言艺录》之中。中华人民共和国成立后白蕉撰写的书论文章數量较沈尹默要少,主要有《要重视书法和金石篆刻》《书法学习讲话》《怎样临帖》《书法的欣赏》等。《书法十讲》《云间言艺录》是白蕉书论的精华,具有与沈尹默书论相提并论的资格和深入研究的价值。

沈尹默、白蕉的书论既有相通之处,也有因取法的不同、性情的差异造成的观点相异和侧重点的不同。

1.笔法

沈尹默认为:“要论书法,就必须先讲用笔,实际上是这样,不知道用笔,也就无从研究书法。用笔须有法度,故第一论笔法。笔法精通了,然后笔的运用,才能自由,无施不可。”沈尹默对笔法的内涵和作用下了定义,他说“笔法不是某一个先圣先贤根据自己天才的创见,凭空制定出来,而要后人遵守的,乃是本来就在字的本身一点一画中间自在地存在着……因之,把它规定成为书家所公认的规律,即所谓笔法。这样的规律,不同于人为的清规戒律,可因可革,可损可益,而是不可不恪遵的唯一根本大法,只有遵循着它去做,书学才有成就和发展的可能”。将笔法视为书法中“不可不恪遵的唯一根本大法”,并认为笔法“本来就在字的本身一点一画中间自在地存在着”,不可因不可革、不可损不可益,其观点之鲜明、态度之坚决,都是毫无回旋余地的。他还多次通过正反两方面的表述来强调这个观点,他指出:“(笔法)也是字体本身所固有的,不依赖个人的意愿而存在的,因而它也不会因人们的好恶而有所迁就,只要你想成为一个书家,写好字,那就必须拿它(笔法)当作根本大法看待,一点也不能违反它”、“点画讲究笔法,为的是‘笔笔中锋,因而这个法是不可变易的法,凡是书家都应该遵守的法”、“想要讲究书法的人,如果不知笔法,就无异在断港中航行,枉费气力,不能登岸”。由此,引出了沈尹默书法理论中的另一个重要观点,即以能否掌握笔法来作为判断善书者和书家的标准。“书家,那就得精通八法,无论端楷,或者是行草,它的点画使转,处处皆须合法,不能丝毫姑且从事”,并打了一个比方说,“书家的书,就好比精通六法的画师的画,善书者的书,就好比文人的写意画。善书者的书,正如文人画,也有它的风致可爱处,但不能学,只能参观,以博其趣”。沈尹默始终是以书家的标准要求自己,也正是在这高标准的要求下,他通过抓住帖学书法的关键——笔法这个纲,一一理顺了执笔法、永字八法、法与势等涉及帖学书法发展的一系列问题。

沈尹默推崇笔法为书法的根本大法,对帖学书法的发展具有积极的现实意义,促使很多热爱书法的人按照符合书家标准的笔法刻苦研习古代经典帖学名作,为书法的普及、提高和帖学书法的振兴指明了道路、提供了方法,解决了制约帖学发展的瓶颈问题,意义重大,影响深远。尤其是在今天来看待这个问题,更可以清晰地看到沈尹默根据自己出碑入帖的实践体验和对古代书论精华的真切领悟,促使帖学进入了一个健康良性的发展轨道,奠定了帖学全面复兴的基础。

与沈尹默一贯重视笔法不同,白蕉认为笔法只是书法中的一个重要部分,它包含在运笔之中。他指出:“运笔问题,包括笔法、墨法两项。笔法是谈使转;墨法是谈肥瘦。使转关于筋骨,筋骨源于力运;肥瘦关于血肉,血肉由于水墨。而笔法、墨法的要旨,又尽于‘方‘圆‘平一直四个字。方圆于书道,名实相反,而运用则是相成。体方用圆,体圆用方。又横欲平、竖欲直,说来似乎平常,实是难至。”这是白蕉对笔法的独特理解,他认为笔法和墨法是属于运笔范畴,笔法的重点所在是使转,而使转与筋骨密不可分,又因为笔力是产生筋骨的重要原因,故而笔法与笔力之间的关系也是相辅相成、相得益彰的。这与白蕉认为“‘永字八法的形容注释,全是在讲一个力字”是一脉相承的。白蕉将笔法的要旨归纳为“方”“圆”“平”“直”四个字,指出笔法应方圆并用,相互补益,并认为“用笔方圆偏胜则有之,偏用则不成书道”,否定了过度强化或方或圆、方圆二者不能辩证统一的偏激态度。白蕉认为笔法的实质在于蔡邕《九势》中的“藏头护尾、力在字中”这八个字,后世各家关于笔法的议论,都超不出这个总纲。他指出“唐太宗的《笔法诀》……以及清人的《笔法精解》等等,指不胜屈,虽每问有发明,然论其全部,合处雷同,不合处费词立名,使学者目迷五色,钻进牛角尖里去,琐琐屑屑,越弄越不明白,实是无益之事”,所以才有“种种说法,无非为伯喈八字下注解”这一观点。