从“直男”到“直男精神”再到“直男癌”

——从文化标出性理论视角看性别权力的争夺

2019-09-11□丁岚

□ 丁 岚

自古以来,女性多为被观看的主体,处于附属、低下的地位。近年来,鹿晗、蔡徐坤等“小鲜肉”走红,男性也成为被观看消费的群体;加之“直男癌”“妈宝男”等词的流行,研究者将这些现象与“消费社会”“女性主义”联系起来,认为女性地位上升,甚至乐观估计性别权力翻转成为可能。

这类研究多从宏观层面开展,缺乏微观视角。赵毅衡教授指出,语言作为意识形态的产物,控制了我们对世界的感知体验,而语言反映社会的文化和秩序。通过分析语言,可对背后蕴含的世界秩序和权力斗争一探究竟。本文以“直男癌”一词的变迁过程为例,运用“标出性”理论分析其中正项和异项对中项的争夺,试图从微观视角探究性别权力的斗争过程。同时,分别从显性(审美、情感、政治意义)和隐形(元语言)探讨影响性别权力争夺的因素变动,探索实现性别平权的方向。

一、标出性理论要旨与研究问题

性别文化隶属对立文化,在文化结构上表现出对立性、不对称性,这恰与标出性理论的动态性、过程性(正项与异项争夺中项)对应。标出性理论出自语言学,由俄国学者特鲁别茨柯伊提出,指“两个对立项中比较不常用的一项具有的特别品质”。后由赵毅衡教授引申至文化符号学领域中,认为在意义权力争夺时,任何二元对立的文化结构实际上都处于“正项—中项—异项”三个范畴的动力关系之中。“正项”和“中项”为“非标出项”,是社会文化普遍接受的风格;“异项”为“标出项”,被大众视为文化中的异类。此后,彭佳在中项的层次划分时,运用文化符号域层级性思想,将“正项—中项—异项”的动力性关系细分为:显性层面(审美、情感和政治意义层面)和隐形层面(元语言层面),认为中项的显性层次更容易产生易边,而元语言层次的中项偏边情况则相对固定①。

现有性别文化研究多从女性“被矮化”这一现象入手,鲜有关于男性被矮化的问题研究。而用标出性理论作为工具的更少,仅有的研究成果也缺乏解决方案。因此,本文将借助学者彭佳的“中项认同层次性”分析性别权力斗争,旨在解决:第一,“直男”语义流变的背后,权力斗争过程是何?推动力为何?第二,“直男癌”等词的流行,是否意味着性别权力的平等或翻转?第三,如何实现性别平权?

二、从“直男”到“直男精神”再到“直男癌”

(一)词汇变迁与权力斗争

本文以“直男癌”一词为研究对象,原因有:1.“直男”一词有属性和内涵的变迁,能体现权力争夺的动态性;2.从2014年韩寒的“婚姻开放论”,到2018年虎扑大战吴亦凡粉丝,“直男癌”关注度高、连续性强。

“直男”本是舶来品,“直”(straight)形容异性恋的一种象征性表达,与“弯”(bent)相对,意指“性取向为女的男性”②。最初本土化的“直男”暗含褒义,甚至提出“直男精神”等。但随着众多热点事件爆发,“直男”与“大男子主义”“男子沙文主义”等相勾连,成为“直男癌”。

胡易容教授指出文化标出性翻转有两种形式:文化正项的“被动让位”和标出项不断自我中项化的努力。“直男”的语义流变,正是原本作为正项的男性的“被动让位”和作为异项的“女性”的自我中项化努力:两性话题中,直男群体的消极表现或极端言论和女性群体的积极回应,使得“直男”逐渐成为大众文化中的异类,成为被标出的“异项”。

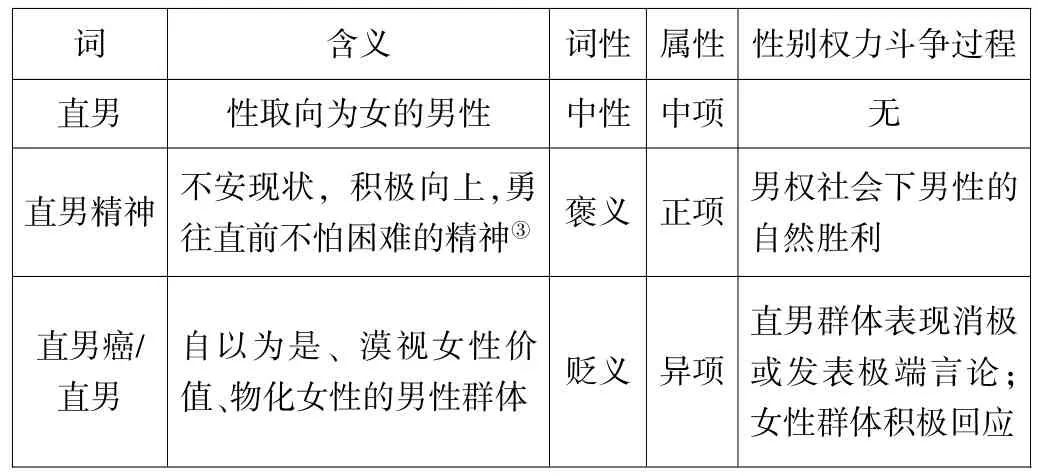

表1 “直男”的语义流变

(二)推动力:显性层面女性拉拢中项向自身靠近

从审美和情感层面上讲,大众审美由八九十年代流行的“硬汉”“阳刚”的男性形象,转向年轻温和的“小鲜肉”形象。在母系社会,男性为吸引女性,通过胡须毛发体味等生物符号和纹身羽饰等人工装饰标出。步入文明社会,女性取代男性而标出:女性开始用各种妆饰给自身加风格标记,而男性成为以本色示人的非标出主项④。消费主义和女性主义的兴起,男性开始主动成为标出项,如男偶像化妆、戴首饰。那些不愿自我标出向“中性气质”靠拢、甚至贬低女性价值的男性,成为性别权力斗争中的靶子,被视为社会异类“直男癌”。

政治层面,我国越发注重保护女性权益。国家统计局数据显示,2015年末,中国大陆人口性别比为105.02(以女性为100)。专家预计到2020年,中国“剩男”规模将达到3000 万⑤。面对性别失衡的现状和长久以来相对稳定的男权文化观,执政者从政策和科研等支持女性:“男女平等”成为基本国策;《妇女权益保障法》《婚姻法》保护女性权益;近五年涉及性别研究的国家社科基金选题增长迅速。

总之,社会审美和情感对“小鲜肉”、中性气质的偏向,及政治层面对女性的倾斜,促使原本属于异项的女性拉拢中项向自身靠拢,处于另一极的“直男”带上异项色彩,成为异类“直男癌”,这似乎昭示着性别权力的平等或翻转。

三、女性权力的“虚假”胜利

就文化全域而言,仅赢得政治层面的中项认同并不足以实现整个亚文化的翻转⑥。这一观点同样适用于性别文化。显性层面并非正项/中项/异项三者变动的根本动力,还需考察隐形层面,即综合的文化观念(文化元语言)和“民族文化的核心思想”,即意识形态部分(文化元语言之元语言)是否发生变化。

(一)隐形层面:元语言变化微小

元语言,指一套用以解释对象语言(object-language)的解释规则、操作程序⑦。赵毅衡教授在《符号学》中认为,社会文化元语言指的是文本存在的文化语境或系统。因此,元语言需还原到社会文化语境中进行考察。

当下社会,中性气质明星和性别融合类流行语的出现,似乎宣告了性别平权的到来。审美上,不同于传统审美推崇的“男子阳刚、女子阴柔”,而是将两种性别结合,推崇“中性美”:2005年李宇春夺得《超级女声》冠军,成为美国《时代周刊》封面人物;如今长相清秀的鹿晗、TFBOYS 等“小鲜肉”大行其道。用词上,“汉子”“闺蜜”本分别形容男性和女性,但如今流行的却是“女汉子”“男闺蜜”,原本性别单一的词语被叠加上另一对立性别的词之后,词语的气质偏向了“中性”。这些都在一定程度反映了当下性别文化不再追求非此即彼、非男亦女,而是追求和谐、交融。

(二)核心层面:意识形态稳定不变

“意识形态”在历史唯物主义基本原理中往往是界定于社会意识的领域内,是一种基于一定经济关系基础上的、反映社会存在的观念上层建筑⑧。因此,考察意识形态之前,应先考察当今的经济关系基础和社会存在。

目前,我国仍处于社会主义初级阶段,生产力水平仍落后于发达国家,发展不平衡不充分等问题突出,“男女平等”仍未落实,女性仍遭受着就业、年龄、分工歧视等。从2015年的“成都女司机变道遭暴打”到去年的“重庆公交坠江事件”,普通民众对“女司机”的刻板印象从未改变;甚至一些社会精英将女性视为社会问题的“原罪”:新东方校长俞敏洪公开发表言论称,“女性的堕落导致整个国家的堕落”。

可见,决定权力翻转的隐形层和核心层并未发生实质变化,暗含贬义的男性评价词的流行,只是女性权力的虚假胜利。

四、性别平权:知识生产而非“污名式”打压

显性层面的审美、情感和政治因素,使原本作为异项的女性拉拢中项向自身靠近,而隐形层面变动微乎其微,性别权力的结构依旧稳固,性别平权远未实现。

改变这一现状,仍需从隐形层和核心层出发。文森特·莫斯柯曾形容信息时代:“消除了工作和家庭、劳动和休闲、经济价值和社会价值之间曾经清晰的界限,新的社会形态也因此诞生。”生产力的发展和信息时代的到来,知识劳工取代体力劳工成为社会发展的重要力量,这使平权成为可能:男性体力不再占优,女性通过“智力”“知识”对信息的生产和分配、技术和创新进行占有,而无需通过污名化异性群体,赋予自身社会地位。

注释:

①彭佳.论文化“标出性”诸问题[J].符号与传媒,2011(01):66-76.

②王斌.痛楚与疾病:青年伪直男的身体境遇——一个基于身体社会学的思考[A].北京林业大学性与性别研究所.性别多元:理论与实务研究(下)[C].北京林业大学性与性别研究所,2012:12.

③ http://blog.sina.com.cn/s/blog_6161cf4d0101i0vv.html.2018-11-30.

④赵毅衡.文化符号学中的“标出性”[J].文艺理论研究,2008(03):2-12.

⑤百度知道大数据:我国“直男癌”近四成 不解女生心思[EB/OL].央广网,http://tech.cnr.cn/techhlw/20160311/t20160311_521591306.shtml,2016-03-11.

⑥彭佳.论文化“标出性”诸问题[J].符号与传媒,2011(01):66-76.

⑦李玮.回到巴尔特:涵指、元语言、神话与意识形态几个概念的关系厘清[J].西北大学学报(哲学社会科学版),2017,47(06):128-135.

⑧张百合.马克思的意识形态理论及其当代价值[D].长春:东北师范大学,2018.