语域理论视阈下的外译“红色”小说《新儿女英雄传》的翻译批评

2019-09-11张白桦

聂 炜,张白桦

(内蒙古工业大学 外国语学院,呼和浩特 010080)

一、研究背景

现阶段中国文化“走出去”战略下的文学外译,肩负着国家的历史使命。而国内译学界中充斥着大量参差不齐的译作,除了需要良好的社会引导外,翻译批评的介入与引导已然迫在眉睫。翻译批评作为一个相对年轻的研究领域,由于起步晚,相较于翻译理论与翻译史的研究而言,其发展相对滞后且缓慢[1]。在中国传统文论的影响下,我国翻译批评的感性化特征显著,理性化含量亟待提高[2]3,很大程度上来说,我国翻译批评仍处于缺席和失语状态。

翻译批评主要是针对具体的译作或译作中某种翻译现象所发表的评论,因此,这里“批评”一词不是“批判”,而是“评论”。对翻译的批评实际上可以是鉴赏,亦可以是指出错误式的批评,还可以是以理论性的研究,借助评论某种翻译现象来说明某个翻译方面的问题[3]3。根据《中国翻译词典》[4]所收录的“翻译批评”词条,其指的是参照一定的标准,对翻译过程及其译作质量与价值进行全面的评价,具体包括:(1)分析原作的意图和原作具有的功能;(2)分析译者翻译原作的目的、所采取的翻译方法及其译作针对或可能吸引的读者对象;(3)从原作与译作选择有代表性的文字进行详细的对比研究;(4)从宏观与微观角度评价译作,包括译者采取的技巧与译作的质量等方面的内容;(5)评价译作在译语文化或科学中的作用与地位[5]。许钧则将翻译批评界定为信息再现活动、语言转变活动、符号转换活动和内容传达活动的合理程度和转换结果的等值程度做出评价,同时他还认为,就普遍意义而言,翻译标准就是翻译批评的典律,翻译标准不仅是翻译主体在翻译实践中遵循的原则和努力方向,同时也是翻译批评主体用以鉴赏、阐释和评论译作的尺度[6]241。既然翻译标准作为翻译批评的尺度来衡量一个时期的译作质量,那么翻译批评的标准自然随着翻译标准的转变而改变。学界总结了国内翻译批评的三个阶段,即以文本批评视域为主的传统时期;以文化批评视域为主的翻译文化批评;以及以行为批评视域为主的翻译行为批评[7]。其中第一阶段主要以原文为中心,以“忠实”的翻译标准为尺度,考察译文与原文的近似度;第二阶段以文化视域为中心,考察影响译本的外在文化因素;第三阶段以译者为中心,结合译本生成的内外研究,考察译者翻译行为。本文借助“评论某种翻译现象来说明某个翻译方面的问题”的翻译批评方法,考察沙博理作为中国翻译史上特殊的翻译家其第一部同时也是新中国成立后第一部译介到美国市场的小说《新儿女英雄传》的内外成因,对其翻译行为进行“批评”。

二、 理论运用

20世纪90年代,以应用语言学为基础的话语分析逐渐开始引入翻译研究范畴。话语分析以探讨语言传达意义及社会与权利关系的方式为主线,其中影响最大的就是迈克尔·韩礼德(Michael Alexander Kirkwood Halliday,1925—2018)的系统功能模式。

系统功能语法在翻译研究的应用最早可追溯至卡特福德(John Cunnison Catford,1965—),但其著作《翻译的语言学理论》(1965)直接继承了韩礼德的语言方法,深受“语法的范畴理论”的影响[8]290。而韩礼德也将翻译划分为三个阶段:逐项对等阶段;重新思考语言环境和语言环境之外的语境;重新思考目的语的语法、词汇特点[9]65,其系统功能语法有关语义、语法以及语篇的概念对翻译的过程及目的起到了深刻影响的作用,进而派生出了翻译研究的功能学派。虽然宏观上,翻译研究的功能学派包括系统功能语言学、语用学、认知语言学、话语语言学以及社会语言学等方面,但从某种意义上来说,功能学派主要指的就是以韩礼德为主的系统功能语言学[8]291。

韩礼德的话语分析模式,以其命名的系统功能语法(systematic functional grammar, SFL)为基础,旨在研究语言的交际功能。在该模式下,意义被认为是作者的选择,这些语言选择和更宽泛的社会文化框架有系统联系,在韩礼德的模式中,语言选择、沟通方式的目的和社会文化框架之间有紧密联系,如图1所示。

图1 韩礼德语言模式图

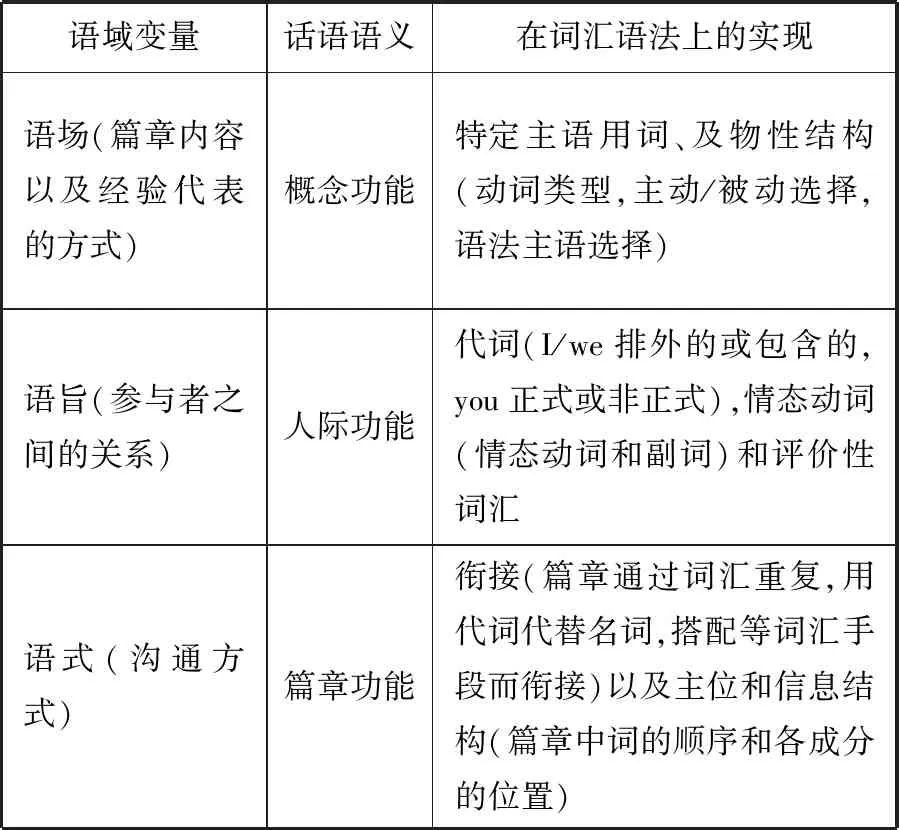

图1中,各层级关系之间的影响力是自上而下的,因此社会文化环境是最高层次的,其主要包括文本生成时对篇章产生影响诸如政治、历史、法律等的社会、文化因素。社会文化环境决定了从系统功能语法角度上的文本体裁,具体指特定沟通功能相关的规范的篇章类型[10]131。而体裁则进一步决定了系统框架内的其他成分,最先受到影响的就是语域。在系统功能语法中,语域将社会语境的变量和语言选择相联系,主要包括了语场(field)—所写内容,与体裁概念相似、语旨(tenor)—语篇交际中人的关系、语式(mode)—文本传递的方式,这三种变量分别联系三种话语语义,而这三种话语语义分别对应三种“元功能”:概念功能、人际功能、篇章功能。这三种话语语义体现在篇章生产者(在翻译中具体指原作者、译者)所做有关词汇、语法、句法的选择。具体关系如表1所示。

表1 语域变量和体现

其中,概念功能主要指的是提供世界或者一个事件的表达方式,换言之就是用语言来表达或反映存在于主、客观世界的过程和事物;人际功能指的是执行社会关系,通俗来讲就是语言可以表达使用者身份性别、社会地位,建立与他人社会关系的功能;篇章功能指的是连贯地组织篇章,也就是人们在使用语言进行表达式时对文字、信息的组织。

语域理论的雏形最早来源于“英国的语境主义”,早在20世纪30年代人类学家马林诺夫斯基(Malinowski,1884—1942)提出了情景和文化语境的概念,后由其学生弗斯(Firth,1890—1960)将语境概念深发为“语义存在于语境”的理论(Eggins, 1994)[11], 韩礼德(Halliday)在继承、发展了前人的研究后,于1978年提出语域理论,如今迈入“不惑之年”的功能语言学对于翻译研究的发展影响至深,它让学界从符号学的角度研究翻译有了理论的指导和借鉴意义[12]。语言功能的分析在翻译学研究中的应用,开启了翻译向更多维度的探讨,诸如深受韩礼德影响而发展而来以朱莉安·豪斯(Julianne House)的翻译质量评估模式、莫娜·贝克(Mona Baker)的篇章和语用分析为代表的翻译学研究,为当代翻译注入了新鲜的血液。

三、语域理论视阈下沙译《新儿女英雄传》的翻译批评

(一)沙博理及沙译《新儿女英雄传》

沙博理(Sidney Shapiro,1915—2014),美裔中国籍犹太人,自1947年沙老只身来到中国后,投身于中国对外翻译工作长达半个多世纪,为中国对外翻译做出了巨大贡献。在先生50多年的翻译生涯中,成功对外译介的中国经典著作高达数千万余字,且大多质量上乘。(方梦之,2017)由于突出的贡献,沙老于2010年被授予“中国翻译文化终身成就奖”,为获得此殊荣的唯一外裔译者。

1942年,在毛泽东的《在延安文艺座谈会上的讲话》发表后,文学界涌现了一批以诸如袁静、孔厥的《新儿女英雄传》为代表的,以普通农民为形象、抗日斗争为主题的文学作品,这类作品代表了“红色”时期的最高文学成就,而这类特殊的文学作品也成为了中国文学史上最为特殊的一章。作为新中国成立后第一部成功译介到美国的“红色”小说,沙译《新儿女英雄传》可以为今后类似题材的文学作品翻译提供个案经验,更能在一定程度上为当下中国文学外译提供参考与指导。

(二)沙译《新儿女英雄传》中三个层次的语言变体

从语言学角度来看,翻译是一个通过语言代码、文字符号从解码到重组的转换过程,目的是为了有效传递信息,因此翻译也可以被看作一种交际形式,在过程中也会出现语域理论中的三种语言变体。不同的是,翻译活动通常是在两种不同文化间产生,因此翻译也被视为一种跨文化、跨语言的交际形式。在翻译过程中,把握好语域的三种变体,才能有效地使翻译交际达到传递信息的目的,通常情况下,译者通常对母语具有较强选择和辨别“语域”的能力,而读者通常也会不自主地揣摩“语域”以达到具体的交际情景,从而更高程度地贴近、理解原文。可以说,翻译中的语域分析既是理解原文语篇的易进之路、渐悟之方,更是建构译文语篇的阶藉之由、始涉之津[13]。而对于同时具有两种文化背景(源语、译语)、两种身份(读者、译者)的译者而言,就具有了得天独厚的语域选择能力,能够在两种文化中,进行解码、重组的步骤,并同时以读者的思维去揣摩、理解原文语境。

(三)沙译《新儿女英雄传》的语场对等

语场主要指的是参与者在所参加不同活动类别中对于语言的使用,运用到翻译中也就是参与到翻译活动中的作者、译者、读者等的参与者所建构起的交际内容,涉及交际活动中的话题、题材等。韩礼德认为情景语境是构成语篇的主要因素,语场是语篇发挥意义的环境以及概念意义的选择。语场往往决定了交际中的用语、内容及性质,是话语的主要构成范围,前者往往影响并决定着在交际过程中参与者的词汇、话语结构的选择和使用。在翻译活动中,译者如若要达到精准的翻译,就需要在熟悉源语语场特点的同时,在译语中选择与之相对应的相关语场。

【例1】原文:敌人在头年腊月来进攻过一次,咱们新编的队伍开到滏河边,打了三天三夜,把敌人打退了。[14]31

译文:In December 1937, the Japanese attacked. The newly formed Communist forces fought them for three days and three nights on the banks of the Fu River and drove them back.[15]20

《新儿女英雄传》作为以反映抗日战争初期白洋淀农民英勇抗战为题材的章回体长篇小说,源语语境应该围绕中国抗日战争进行联系,诸如“敌人”“头年腊月”“队伍”这类词,对于原文读者,结合交际语场,能很快理解“敌人”指的是“日军”,“头年腊月”指的是故事发生前一年的12月(即1937年12月),“咱们新编的队伍”指的是中国共产党。而对于目标语读者,没有相关文化背景,很难直接从文中理解这些词的指代,这就需要译者从中对译文进行处理,构建起源语文本通向译语文本的语境,使目标语读者能够一目了然。沙博理将上述词类处理为“in December 1937”“the Japanese”“newly formed Communist”,可以说很大程度上贴近了原文语境,也使得在译文中也建构起了目标语读者的“中国抗日战争”这一语境,使得目标语读者能够很清楚地理解整个语篇所要传递的信息与内容。

作为一部经典中国“红色”文学代表作之一,《新儿女英雄传》中充斥着大量的“红色”术语使得源语文本中还应包含“红色”语境。

【例2】原文:大水在本村农会里也当上了干部。[14]17

沙译文:Ta-shui become a “cadre”(as workers in government units and people’s organization are called) in the Association in Shenchia.[15]21

原文中的“干部”一词倘若无法在译语文化中构建起“红色”语场,很容易让目标语读者产生困惑,“cadre”在《牛津高阶英汉双解词典》中的释义是“a small group of people who are specially chosen and trained for a particular purpose”(一小群为特定目标而专门挑选的人),这显然与原文中“干部”一词的指代大相径庭,在原文的语场中,“干部”指代的是为政府机关、军队、人民团体中的公职人员。这就需要译者在译语文本中建立起“红色”语场,沙博理虽然将“干部”处理为“cadre”,但在随后对该词进行了进一步解释,使得译文更贴近源语的“红色”语场,达到了语域对等的效果。再如:

【例3】原文:想来想去还得坚持找同志,找组织。[14]104

沙译:She would find her comrades, find the Party.[15]121

“组织”是极具“红色”背景的词汇,在源语语场中,指代的是党组织,如果在不了解源语语场的情况下,直译为“organization”不免会产生意义上的偏差,也失去了源语文本的特定指代,而沙博理将其处理为“Party”,可以说很大程度上将原文“红色”语场在译文构建起来,使读者能够很快捕捉到有效信息,以达到翻译交际的目的。

(四)沙译《新儿女英雄传》的语旨对等

语旨主要指因参与到交际过程中各参与者之间的关系各异、地位差别所产生的语言变体,主要体现在交际的参与者在语言使用时句型、语气等的选择上。人们在交际时都会不自觉地构建起自己的语言体系,用以在交际中更好地将感情表达、信息传递给对方。

德国语言学家马丁·朱斯(Martin Joos,1907—1978)曾在其著作《五只时钟》(TheFiveClocks)中根据人们在交际过程中,由于参与者的社会关系、地位的不同所产生的语言变体大致分为五类:冷冻体(frozen style)、正始体(formal style)、寻议体(consultative style)、随便体(casual style)以及亲密体(intimate style)。每种语体都有其各自所对应的语法和词汇选择与使用,通常来讲,在翻译中译者需要弄清原文中已经建构起的基调,根据源语文本的语域标记确定语体,进而选择相应语域下的语法表达和词汇选择,弄清原作意图以及与源语读者所建立的关系,进而在翻译过程中将其准确地传递出来,达到语旨的对等。

【例4】原文:到了期限,还是没有送,敌人就坐船出发了。半路上,他们看见对面来了三只小船,船上载的鱼和白面。敌人喝住问:“往哪儿去?”船上一个小老头儿说:“我们是大杨庄的,给你们岗楼送东西去呢。”郭三麻子看着,不满意地说:“嘿,怎么这样少?”小老头儿着眼睛说:“唉,敛这点儿东西,可真不容易啊!你们看,淀里有什么麦子地?这年头,人们都饿着肚子,又能打出多少鱼来?几个村的保长黑间白日地敛,敲着锣,嗓子都喊破啦。你们去瞧吧,这会儿还在敛呢!”[14]218

沙译:When the deadline passed and the supplies were not forthcoming, puppets and Japanese soldiers left Shenchia in their boats and headed towards the recalcitrant villages. Halfway across the lake, they met three small barges loaded with fish and flour.

“where are you going?” hailed the soldiers.

“We’re from Big Poplar,” replied a little man. “We’re sending this stuff to your fortress.”

Kuo looked at the supplies disapprovingly. “Why is there so little?” he demanded.

The old man squinted his eyes. “Eh, to scrape together even this much wasn’t easy. There’s hardly any wheat land in the lake section. And this year everyone’s so hungry —who can fish? The village officials worked day and night collecting. They beat gongs in the street and shouted themselves hoarse. You go see for yourself— they’re still trying.”[15]168

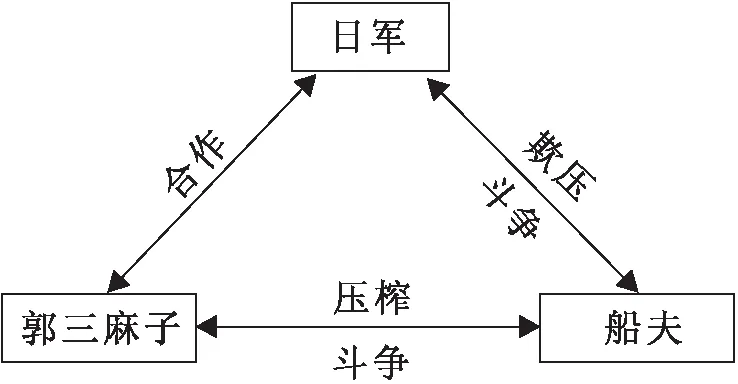

在原文情节里共有三种人物出场,分别是“敌人(日军)”“船夫(小老头)”“郭三麻子(国民党保安队长、叛徒)”,源语读者能由此很快在脑海中构建起三者关系,如图2。

图2 人物关系图

由此而展开的交际过程就显得清楚明了,原文中动词的选择如“喝住”,副词的选择如“不满地”以及三者谈话的内容都能体现出三者的关系。但在译文中,沙博理选用的“hail”“demanded”似乎有些弱化了人物间的关系,原文中的“喝住”一词,在中文表达中包含有“粗暴、大声”的情绪,但译文中的“hail”原指“to call to sb in order to say hello to them or attract their attention”,未能将源语语旨中的关系体现出来。虽然在动词的选用上有少许语旨对等的缺失,但沙博理在随后的对话中,将这一语旨缺失在一定程度上有所弥补。祈使句作为英语中一个较为常见的句式,通常有表达命令、请求、劝告、警告、禁止的意思,通常在交际使用时,也能传递参与者的个人感情,从而一定程度上表现出对话者间的关系。译文中如“You go see for yourself— they’re still trying”的祈使句句式,主语“You”置于祈使句“go see for yourself”句首,强烈表达出了老头(船夫)对于日军和郭三麻子对于欺压百姓行径的强烈不满,从而使得译语读者能够根据上下文语境,在脑海中构建出该情节下各参与者的关系图。

(五) 沙译《新儿女英雄传》的语式对等

语域理论中的语式指的是在交际过程中参与者交际的媒介,分为书面语与口头语。在翻译过程中,译者需要在理解源语文本、建构表达的同时,识别和传达源语的语式,正式语体的表达与口头语的表达切不可混淆。

【例5】原文:牛大水赶回来报告。黑老蔡气愤愤地说:“咱们一方面宽大,一方面还得镇压。对何狗皮这样的坏蛋,决不客气!”大伙儿都嚷:“非撕了这狗皮不行!”[14]243

沙译:Ta-shui immediately reported the crime to Blacky Tsai in Big Poplar. Blacky was furious. “Our policy is lenient,” he said tautly, “but to a swine like Koupi, we don’t have to be polite!”

The guerrillas agreed that Koupi must be executed.[15]189

黑老蔡在整个故事中是以带领整个农民队伍奋起反抗日寇的英雄人物角色,但由于《新儿女英雄传》是以北方白洋淀农民为背景创作的,在炮火连天、战火纷飞的年代,当时的农民是很难接受到良好的教育,因此他们的用词大都比较生活化、口语化。源语文本中的“狗皮”“坏蛋”这类口语化的词汇,为了尽量还原故事人物的本真,将原作建构起的语言参照体系能够在译作中延伸,沙博理将其处理为“Koupi”“swine”,而“swine”一词在俚语中有“讨厌鬼”“下流坯”的指代,沙博理创造性地音译“Koupi”作为“swine”的进一步修饰,也很好地传递了源语的口语语式,而且在一定程上,保留了源语的异质性成分。

在翻译的过程中,译者在通读、理解、表达原文的同时,识别源语文本所建构起的语域理应放在解码转换之前,才能将语体的风格绝大程度地转移到译文中,在保证了“信”的前提之下,进而“达”,再而“雅”。

翻译是一种交际的行为,由于作者、译者、读者的社会地位、关系不同,不同的语篇必然存在着不同的语言特征、语言变体的程度,这就需要译者尽可能地避免语域限制,达到语场、语旨、语式的对等,在文体(正式与非正式)、遣词(口语或非口语)、造句上尽可能贴合源语文本。

四、 语域理论的新展望

韩礼德的语域理论开启了翻译的功能学派研究,而作为翻译的语言学研究分支,功能学派使得学界能从更微观的角度研究翻译现象。近年来,译学界关于以语域理论为支撑的翻译研究得到了长足发展,笔者以“语域理论”为主题词,在中国知网共检索出708篇相关记录(截止2018年4月),剔除不相关记录,选取近三年的检索数据,共保留了98篇有效相关文献,它们大致从以下视角来进行翻译研究:结合语法与语境隐喻探究其内在联系的研究[16],以语域理论为支撑对仪器操作说明翻译的研究[17],研究语域对同传、口译的影响[18][19],字幕翻译视角的语域研究[20-23],合同等实用文献翻译的研究[24-26]。可以看到,语域理论的翻译研究越来越贴近实用文献翻译的研究,实用文献如合同、说明书、广告这几类体裁的交际对象较文学体裁更为具体,语场、语旨、语式的作用更为凸显。将翻译研究更大程度贴近真实生活中发生的案例,以语域理论为代表的翻译功能学派在一定程度上,为我们开启了翻译的实用主义研究视角。而同时也可以看到,语域理论的研究似乎同翻译批评的发展经历了相似的阶段,即从文本批评分析为主的阶段,发展到以文化批评视域为主的时期,再到以行为批评为视角的当下,翻译批评与翻译研究的相互影响,在以语域理论的翻译研究发展为代表的缩影中得以体现。

五、结语

翻译的语言学研究,使得翻译现象能够从微观的字词层面上找到支撑的依据。以语域理论为框架,以翻译批评为方法,本研究从语场、语旨、语式三方面分析了沙译《新儿女英雄传》是如何达到三个层次的对等。通过分析,可以看到,语域理论中的三个层次的语言变体不是孤立存在的,而是相互联系,相互作用的。在翻译的交际活动中,译者除了需要达到概念意义的对等外,人际与语篇意义也是同等重要的,在保证译文字词层面的对等外,文体、风格、意指的传递可以让译文更贴近原文,从而达到更高程度的忠实。通过个案分析发现,在三个层次的对等中,译者较为优先考虑追求语义层面上,也就是语场的对等,但由于语旨的改变,使得语式进而发生的改变一定程度上决定了翻译中“对等”与“不对等”的相对与绝对性。

语域理论为代表的系统功能语言学派,可以从更为可观的字词层面对翻译进行质量评估,其具有更为客观的系统性与相对的客观性,从而避免主观的印象分析。但从字词更为客观的翻译批评层面上来看,语域理论又跳出了逐字逐句分析方法的桎梏,从语篇层面,对整体意义的对等提供了可行方法。