科技史引入工科教学的实践

2019-09-10周艳霞周毅

周艳霞 周毅

摘 要:传统工科教育主要是基于数学、物理等基础知识开展的理论与实验相结合的具体专业教学。科技史研究的是科学技术发展的社会历史条件,解决何时何地何人如何做出了怎样的成果的问题。将科技史引入到工科教学,可解决理工科学生人文素养缺乏和思维模式单一的问题,也可使学生更加多元化地理解公式与定理。分析将科技史引入工科教学的现实需要,结合《电磁场与电磁波》的课程,在教学实践中带入电磁学发展史的讲授,找到适合的教学方法,并论述此项教学改革的意义。

关键词:教学;科技史;电磁学发展史;思维培养

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2019)26-0103-04

Abstract: Traditional engineering education is mainly based on mathematics, physics and other basic knowledge to carry out theory and experiment combined with specific professional teaching. The history of science and technology studies the social and historical conditions of the development of science and technology, and solves the problem of when, where, who made what achievements. The introduction of science and technology history into engineering teaching can solve the problems of lack of humanistic quality and single thinking mode of science with the engineering students, and make them understand formulas and theorems more diversified. This paper analyzes the practical need of introducing the history of science and technology into engineering teaching, combines the course of Electromagnetic Field and Electromagnetic Wave, and introduces the teaching history of electromagnetism in teaching practice, finds the suitable teaching method, and discusses the significance of this teaching reform.

Keywords: teaching; the history of science and technology; history of electromagnetism; training of thinking

引言

工科课程多理论与公式,较枯燥晦涩,对于高等数学、大学物理、普通化学等基础学科知识储备要求比较严格,课程中抽象的物理概念与复杂的计算都比较艰涩难懂,时常引发学生的畏难情绪,使得学生对一些课程逐渐丧失学习兴趣。通过引入科技史的教学,学生的学习兴趣会不会有所提高?教学效果是否会有所提升?学生的思维模式是否能得到更全面的培养?这些问题都是以期能够通过将科技史引入课堂的这种教学改革模式解决的问题。

一、科技史引入工科教学的现实需要

(一)注重综合素质的培养

1. 注重人文情感。提及理科工科,第一印象可能是逻辑性强、分析能力强,而学习理工科的学生确实具备这些素质,但是人文素养的缺乏也是一大弊端,现目前综合发展的大趋势使得我们应该看到文理兼修,逻辑与感性兼备的重要性,在教学中引入科技史的内容,使得学生更加多维化地理解理论知识。对于典型科学家的事迹、人物经历进行介绍,鲜明的个人性格,给人以历史的直观感觉,体会他们创造的不易,了解这些定理背后的故事,方知历史发生的必然性和未知性,提高人文素养。

2. 注重思维模式的培养。单一的理论教学会培养出学生对“真”的探求,思维往往聚焦在正确的结论,但是却忽略了过程,科技史的引入使得学生更加完整地了解学者们是如何通过实验、处理数据、计算分析一步步地验错总结才得出我们现阶段所学到的正确理论,学习他们的发散思维,也有助于学生多向性思维的培养。把每一位科学家具有鲜明个人特征的研究方法融入到教学中,学习他们的处世为人,钻研态度,体验他们的创造过程,对于学生完整人格的培养也是大有裨益的。

3. 注重通识教育的开展。单一的理论学习会显得枯燥乏味,工科课程多辅以实验教学,注重动手能力的培养,科技史则是注重对这门学科的兴趣养成和思维模式的形成,它们都可作为教学中不可或缺的方法。现阶段传统的教学手段已经不能完全满足课堂中的需求,多种教学形式的结合、多学科交叉的互动、更多新的教学方法等着我们在教学实践中去探索、去发现。清华大学的吴国盛教授开办科技史系提到科技史是为通识教育而生[1],通识教育的目的则是完善学生的素质,更好地达到教学效果。

(二)为何以《电磁场与电磁波》作教学实践

现阶段西藏大学工学院电子信息工程系开设的《電磁场与电磁波》课程是通信工程专业学生的必修专业课,为此特意征求之前学完这门课程的学生的意见,普遍反映数学工具应用较多、理论知识抽象,尤其是在大一大二时基础课程学得不够扎实的同学,在进入到专业课程的学习往往力不从心,课程趣味性不强,在过去的教学实践中,从成绩直接反映出教学效果并不好,那么以此门课程开展将科技史引入工科教学的实践也是具有现实意义的。

对于该门课程,主要就是将电磁学的发展史融入教学实践当中。物理学的一大分支——电磁学虽然是在近代科学技术的发展中兴起的,但电和磁现象的观察以及磁的应用却有着极为悠久的历史。现有的电磁学教材中,课本中关于电磁学发展史几乎是寥寥几笔带过,无法在其中学到严格清晰的科学家们的创造过程,只能看到纯粹的公式与计算,学生往往迷失在这些理论中,逐渐丧失兴趣。如何将电磁学发展史更好地融入《电磁场与电磁波》的课程教学的方法研究都是我们所必须关注到的问题。比如如何进行有效且准确的内容设计?根据学生实际与教学大纲的匹配度,如何选择合适的学时数来达到教学目的?除了课堂讲授之外,是否可以运用其他方式开展更加多维化的课堂?通过教学实践,找到这些问题的答案。

二、科技史引入《电磁场与电磁波》的教学方法

(一)针对性强地选择,有的放矢地讲解

电磁学史内容十分庞杂,宋德生、李国栋教授为此作专著《电磁学发展史》,他们运用自然力统一的思想,总结出一条清晰的历史线索,为教学提供了大量可借鉴的翔实史料[2],有效且准确的内容选择才能达到最好的教学效果。

电理论的创立?磁理论的完善?什么时候电磁理论才进入了我们的视野?这些问题的完整讲解是不切实际的,我们需要在内容的选择上更加审慎。实际的教学中我们以电磁学中伟大的科学家作为主线,根据高中课程和大学物理的知识积累,回忆同学们印象中的电磁学单位,因为我们知道很多单位都是以有相关贡献的科学家来命名的,比如库仑、安培、欧姆、亨利、奥斯特、法拉、赫兹等等,这些单位串连起来就是一部电磁简史,再添加比如楞次定律的发现过程、麦克斯韦又是如何在这些巨人的肩膀上,通过精妙的数学语言得到科学史上最伟大的公式的,整个讲授的过程既让学生回忆已掌握的知识,在此基础上加以补充,使得学生的知识体系更加完备。

(二)合适的讲解时机,恰当的学时数量

以往在《电磁场与电磁波》的课堂上将理论知识与历史进行穿插教学,提到如麦克斯韦方程组时只是将麦克斯韦生平简单介绍,便匆匆进入理论讲解,虽简单提及但并不深刻,学生并不能将麦克斯韦是如何得出这些伟大方程的来龙去脉了解透彻。

在新的教学实践中,我们采用在正式授课前用9个学时左右提纲挈领地给学生梳理电磁学发展脉络,并对具有划时代意义的科学家和实验进行详细讲解,如奥斯特的电流磁效应的发现,法拉第打开了磁生电(电磁感应)的大门,秉承郭奕玲教授对物理学史事例阐述的6个“W”原则[3],结合他们的生平事迹,论证发生在那个时期的必然性与伟大的时代意义。

传统的课堂对于抽象的电磁理论教学存在一定困难,现阶段我们可以通过多媒体辅助、播放录像、演示实验等多种手段结合进行教学,具象且高效率地完成课程任务,那么利用课程总学时的1/8讲解电磁学发展史,不会影响到整个课程基于大纲的课程进度,总括性的发展史授课反而使得学生对于电磁产生了好奇与求知的兴趣。

(三)古籍、应用的分析,演示实验的设计

电磁学的蓬勃发展主要阵地集中在二次工业革命之后的欧洲,反观我们的祖先对于电现象和磁现象的记录,囿于当时人们认识的局限性,对于许多现象给不到本质的剖析,但这些记录也是电磁学发展史不可或缺的。比如《梦溪笔谈》中沈括对于指南针的实验以及发现磁偏角的记载,为我国古代特别是科学技术发展最为繁荣的北宋添上了浓墨重彩的一笔,单一磁现象的应用并不是大潮流,电磁感应现象的发现促进了大功率发电机的实现,马可尼的无线电实验也将电磁波的应用带到了通信的领域,打开了信息时代的大门,这些都是电磁学发展史上不得不提的改变我们生活方式的发明创造。

为了让学生更加直观地了解一些理论与现象,对具体内容结合演示物理实验进行讲解,可以带来更好的教学效果。例如讲解俄国科学家楞次发现的如何判断感应电流方向的规律,在课堂上用一根长约20cm,内径为1.6cm的铜管、一个直径1cm的磁铁以及一颗相同大小的纽扣进行演示。将纽扣放入铜管,它会实现自由落体运动,1s左右物体掉出,而放入小磁铁掉落需要4.5s的时间,直观感受到“来拒去留”的意义,把铜管看作是一个无限密集的闭合线圈,一个永磁体向它运动,此时线圈切割磁感线,内部会产生感应电流,因为感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化,即阻碍磁铁的运动,通过这个实验可以使学生将楞次定律更加融会贯通。

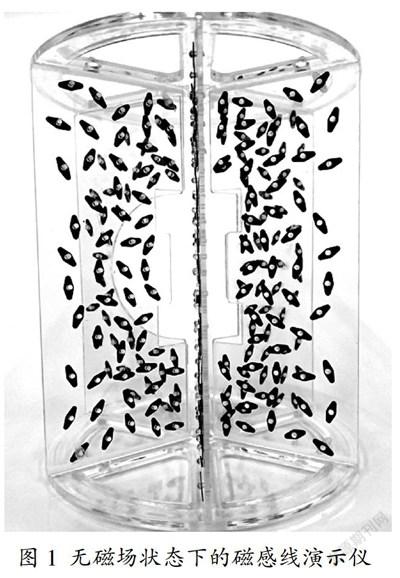

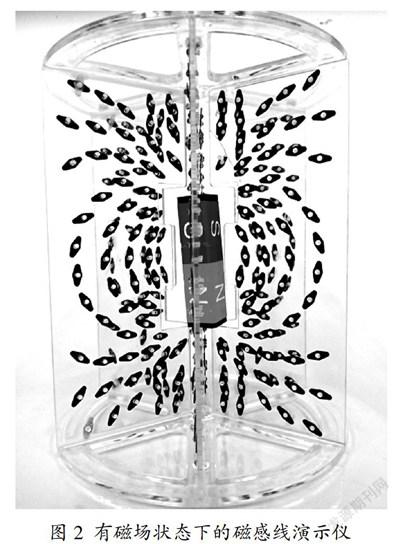

在电磁理论中,“场”是一个很重要的概念,它由法拉第在发现电磁感应之后提出,并且用实验证明磁力线的存在。电场、磁场、电磁场这些无法具体感受到的概念,我们通过一个简单的实验对“场”有直观的体验。如图1所示,是带有许多小铁片的磁感线演示装置,未受到磁场作用时,小铁片呈不规则排列。通过插入条形磁铁,小铁片受到了磁场的作用,显现出磁感线的形状,如图2所示。实验现象可以使学生对看不见、摸不着的磁场、磁感线有一个具体的印象,而不再是单纯基于想象。

(四)深入挖掘,论文撰写

结合电磁学史的典型事例,比如电磁学中经典的高斯定理,针对高斯如何在整理前人的成果之后形成自己的理论的?比如经典的安培环路定理是安培在毕奥——萨伐尔定律的基础上怎样提出的?它们为什么会在那个时代出现、它们的出现给电磁学的发展带来了什么积极的意义、他们是怎样得出这些结论的、通过怎样复杂的论证、经历了哪些挫折和失败、我们从中是否能有一些启发?一连串的问题,都是对电磁学发展史的深入剖析,课堂教学只是用有限的时间对其进行大局的讲解,不会将实验、理论的来龙去脉说的一清二楚。那么可以安排学生根据自己的兴趣所在,选取一个切入点,自行查阅书籍和文献资料,课上安排讨论或者课后撰写小论文进行详尽分析[4],搜集资料就是一个消化大量知识融会贯通的过程。

三、科技史引入《电磁场与电磁波》的教学实践效果

(一)培养学习兴趣,克服畏难情绪

将电磁学发展史引入课程教学,增加学生全面學习电磁学理论的方法,将每一位科学家具有鲜明个人特征的研究方法融入到教学中,把电磁学理论建立过程以历史故事的方式呈现给学生,使学生在生动、形象的教学过程中了解有关概念、规律的形成过程,将历史背景、实际过程、遇到困难、解决方法、意义启示、物理思想等方面进行剖析,体验科学家们天马行空的创造过程,提升学生兴趣,结合相应的教学方法,变被动学习为主动探索。

(二)锻炼自学能力,增强文化自信

《电磁场与电磁波》课程结合电磁学发展史的讲授,并通过创设必要的物理情景,进行演示实验的直观展示,利用现象的分析和归纳,建立概念、总结规律、扩展知识,培养学生的科学探索意识。借助多媒体、通过实验、图片、视频、讲解、演示、公式推导直观地展示动态的过程,融入科学家们精巧的设计、多次失败的经历、对问题的种种推测、他们的趣闻轶事等等,使得学生从多个角度掌握知识点。课下安排学生自行查阅资料,对典型个例进行深入挖掘,撰写小论文,提升自主学习的能力。

虽然电和磁的研究集中在19世纪的欧洲,但是对于电和磁现象的记录却时常出现在我国的各类古籍中,比如东汉时期哲学家王充的《论衡》讲到“顿牟掇芥,磁石引针”,北宋沈括的《梦溪笔谈》记载的指南针的实验与磁偏角的发现等等,对于这些现象的讲解和认识,使学生更好更全面地对电磁学发展的早期有深入的认识,将科学与传统文学结合起来,用更自信的态度和更新奇的角度认识传统文化,虽然电磁学的领域多是西方科学家的贡献,但是早期的电磁想象的记载和应用也是不可忽视的。

(三)端正学习态度,重视思维培养

理工科学生一般逻辑思维较强,习惯“求同求真”,缺乏创造性。在教学中引入科技史部分,还原科学家们的研究过程,对于知识的产生和发展作出详尽的历史叙述,了解他们的探索过程,学习他们的“求异求变”,对于一个问题的多种研究方法,不受现成知识的局限,跳出正确答案的束缚,还原寻求真知的过程,有利于培养学生的发散性思维。

传统的教育多局限于书本中的已知概念,学生对于那些定律理论的来龙去脉和具体发展过程并没有更深层次的理解和掌握,书中也缺乏对发现过程的描述,往往带来一些弊端,学生似乎觉得伟大成果的发现就这样波澜不惊地出现在历史的长河中[5],其实不然,不断地试错、实验、论证且面临许多未知的后果才是科学家探索的常态。

“以史为镜”,可以正态度,可以明思维,电磁学发展史的引入,学习这些物理学家在钻研过程的思维方式和对真理追求的孜孜不倦的求证态度,多维求证,类比前人的研究成果,大胆假设,小心求证,比如电动力学的发展离不开卡文迪许、库仑等人将牛顿的引力定律和超距作用的哲学观点应用于电学和磁学,库仑根据这个观点设计了扭秤实验,测量了电荷之间的作用力,用类比的方法得到了电荷相互作用力与距离的平反成反比的规律,他从牛顿的万有引力规律得到启发,成就了库仑定律。此后电磁学的发展慢慢将数学定律总结经验形成理论,使电学从此进入理论发展的阶段,成为一门定量的科学。新的研究方法、勇于创新的科学态度,在教授过程中潜移默化地影响着学生的学习态度和思维方式。

四、结束语

课程内容设计以及课程教学实施的全过程,最终要达到的目的和意图,是提升学生的学习效果。所谓提升学习效果,并不单单只是学习成绩的提高,综合能力和素质的加强、学习能力和思维方式培养才是最根本的。通过将电磁学发展史引入《电磁场与电磁波》教学实践,选择最为合适的课时数、教学方法、课程设计实现了学生对课程兴趣的提升、自主学习能力的培养,并在此过程中锻炼了思维能力,学生的期末成绩也有所改观,并且能从电磁学发展史中得到有益的启示,对他们的工作生活都有很强的指导意义,可见此次教学改革有一定成效。以此为出发点,可以为其他工科课程引入科技史的教学实践带来一些小的启示。

参考文献:

[1]吴国盛.科学史为通识教育而生[N].中国社会科学报,2017-07-20(006).

[2]宋德生,李国栋.电磁学发展史[M].广西:广西人民出版社,1996.

[3]郭奕玲,沈慧君.物理学史[M].北京:清华大学出版社,2005.

[4]张灵振.电磁學理论建立过程的探究与教学实践[J].教育教学论坛,2015(03):107-108.

[5]潘彩娟,黄红强.在电磁学教学中引进物理学史的尝试[J].广西右江民族师专学报,2002(06):32-34.