浅谈乡村河流污染问题调查报告

2019-09-10管彦环彭颖

管彦环 彭颖

摘 要:通过调查,分析扬州市江都区野田河水质污染现状,进而系统探讨了该区城镇化发展过程当中出现的主要水质生态环境问题,借用生态景观异质性理论和方法,结合实际情况,对主要的水质污染致成原因进行系统分析,最后提出一些具体的扬州市野田河水质污染的问题治理与实现可持续发展的对策。

关键词:生活性污染;点源污染;农业产业;综合防治

1.研究背景

随着城镇化持续发展,社会经济活动影响自然环境,对于农业生产而言,粮食生产是农业产业的重要组成部分。因此粮食生产一定程度上会影响生态环境。粗放型的农业生产,在获得大量农产品的同时,也让生态环境受到很大的破坏。

野田河周边靠近农田,同时有一些工厂坐落在岸边,有些河段旁边还多住有居民。农田当中农药的流入、工厂废水及生活污水的排放处理。在促进农业生产,加快农村经济发展的同时,切实关注生态水质环境状况,及时了解到污染源,根据现状分析,提出切实可行的方案并加以实施。发展要追求整体、全面、可持续,进而努力达成“建立社会主义新农村”的愿望。

2.野田河的环境污染原因的调查

扬州市江都区野田河全线,南起新通扬运河,北至斜丰港,经流郭村、丁沟、小纪、武坚四个乡镇(如图1)。野田河是扬州市江都区范围内重要的地表水资源,不仅是江都区一道美丽的自然风景线,曾经也作为农民生活用水、农田的灌溉。每年接受来自于工业和生活的废水和污水,所以又是一个纳污的水体。调查并分析其污染原因,提出合理的改善对策,对于野田河区域治理有极大的必要性。提高区域防洪除涝保安能力和农业灌溉保证率,保障粮食生产及居民饮水安全问题,促进经济和社会的发展。

2.1生活性污染对野田河的影响

通常,我们将日常生活中产生的污染统称为生活性污染。主要的产生来源如下:生活垃圾、生活污水、人粪尿污染。

2.1.1生活垃圾的影响

农村整体的垃圾回收处理等公共设施和城镇相比较而言,存在很大差距。同时农村居民平均教育水平偏低,环保意识也比较薄弱。经过调查发现,如江都区高徐镇西徐组,住户大约30户左右,而固定的垃圾投放点就三个,基础设施严重缺少,因此给居民生活带来极大的不便,加上垃圾处理时间不固定,经常堆积如山,不仅严重影响整体农村文明生态的建设风貌,同时也促使居民逐渐习惯性将垃圾倒入野田河的行为发生。观察可见,若居民住户坐落于野田河的北面,相当于门前就是野田河的,一般门口岸边都会出现自发性的生活垃圾堆(如图3)。常年堆积,雨水冲刷,很多垃圾都不可腐烂,严重影响野田河的水质,时常会出现垃圾漂浮在水面上。生活垃圾会污染土地、地下水和地表水,伴随垃圾中有机物腐败分解还会产生多种有毒有害物质,产生恶臭,影响环境卫生,成为多种致病病原微生物和病毒的滋生地。

2.1.2生活污水的影响

生活污水是一个非常典型的点源污染。为求生活便捷,农村居民经常将家中的下水管道与邻近的河流相连接,直接将生活用水、废水排入河中。家中洗衣、做饭、淋浴等零散用水会用到很多化学物质产品。生活污水未经过科学处理就直接排到地面经土壤下渗或汇入地表水体,对地表水及地下水造成直接危害。主要危害可以表现为:一是以抽取地下水为主的我国广大农村地区的饮水安全;二是在地表水充足或潜水水位高的地区,一些有明渠的村,由于污水的长期蓄积,水体发黑变臭,并滋生大量蚊、蝇,威胁着农村居民的身体健康,以及更大范围的地表水体污染;三是污水灌溉,污染土壤,危害农业生产,并最终造成农村自然景观的破坏。

2.2农业产业对野田河的影响

2.2.1农业生产的影响

对于农村而言,农业生产占据很大地位,江都区农村户口每家每户都会有指定的田亩,如今随着经济不断快速发展,就业机会增多,虽然农业生产已经不是多数农民的主要经济收入来源,但也是生活口粮的主要来源。根据江都区这边的气候和自然特征,多在夏秋季节进行耕种播种,盛季时刻农药化肥等运用不合理,秸秆肆意焚烧,都严重影响野田河的水质。而同时野田河多用于农田的灌溉,但是随着水体污染越加严重,对于农业生产也带去很多影响。降低生产量,对于粮食的生产品质也无疑打上了问号。粮食安全问题势必要引起我们的关注。两者之间存在密不可分的联系,相互影响,因此想要处理好两个关系,保证野田河水质不受农业生产污染,农业生产也不会因为野田河的引水安全问题而受到产量和质量的威胁。

2.2.2畜牧业生产的影响

居于农村当中,畜牧业发展占据了很大地位,小到每家每户养殖一些鸡鸭鹅,大到大型的养殖场。同时也有专门服务于这些牲畜的饲料厂。因为目前在农村,缺少系统的规划,这些厂的选址都倾向于河边,对于厂家而言,便于废水、污水及牲畜粪便的排放,为了在处理污水方面可以节省大量的资金,他们无意间破坏了野田河的水环境。在夏季生产高峰期,大量污水等排入,养殖场附近的一片野田河的水域常漂浮着红色污染物,导致水体变质,散发出异味,同时野田河水流速度变慢,只靠水体自身净化,完全无法解决这个问题,因此严重影响周边居民的生活,也破坏的乡村的生态环境质量。

2.2.3养殖渔业生产的影响

江都区农村一带,很多居民以养殖渔业为生。据我观察发现,大致有两类:一是直接在野田河河域内划分出一定范围,然后用渔网进行大量捕捞;二是开挖出一些池塘进行水产养殖(如图3)。第一种渔业方式破坏野田河的生态系统,很多鱼无法得以繁衍,鱼资源严重破坏。对于生物多样性和生态平衡有很大的影响。第二种养殖,很多养殖户追求自己的利益,自发性随意将池塘中的污水直接借用排水水管排到野田河中,这也是常见的点源污染之一。

除这种大量的生产养殖渔业模式以外,非法在野田河当中进行捕捞,如利用電击、大量密密麻麻的网捕等。使得野田河无法在短期内得以生态修复,水中的微生物数量及种类急剧下降,生物多样性破坏。同时这些捕捞方式也会对人生安全带去很大的隐患,若人类还依旧无法意识到自己行为的破坏性,最终最大的受害者还是我们本身。

2.3藻类繁衍过多的危害

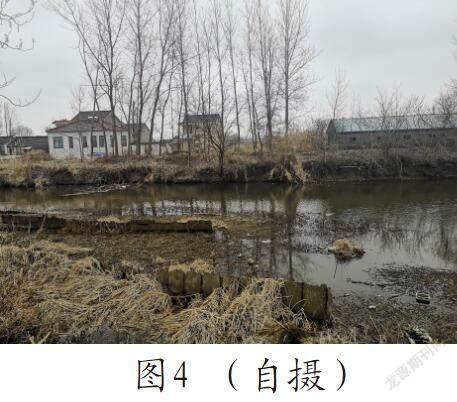

野田河冬季藻类大多枯萎,但是在夏季却生长过密。藻类过多会导致水体透光性变差,从而会使光合作用不足而呼吸耗氧大增,最后藻类缺氧死亡引起水质变臭。乡村当中,缺少组织人去进行打捞过多的藻类,任其自由生长,使得野田河河面大面积被藻类覆盖(如图4)。给水上交通带去很多困扰,同时整体水质呈现出黄绿色,浑浊不清,再也无法观赏到那种清澈见底美丽的自然河流风景。

2.4水土流失的影响

野田河河岸因为资金问题,缺乏系统规划和设计,河道缺乏护坡的作用,土地流失严重,在夏季雨期常出现坍塌现象,很大程度上影响河道抵抗流水冲击的能力。冲击落下的土壤大多沉落在河道当中,导致河道不断变窄。夏季涨水期,水位不断上升。因此野田河定期会有船只来开挖河中淤泥,但是究其根本原因还是河岸护坡工作的疏忽。

2.5人为因素

因为居于农村当中,通过媒体途径学习的机会缺少,居民的见识比较短缺,普遍文化教育水平和城镇人群相比,有一定差距性。因此很多时候他们无法意识到自己行为对野田河所造成的破坏性有多大,随意乱扔垃圾,缺少保护环境的意识。同时乡村当中,各个居民房都是错落无序坐落,对于生活污水的收集也难以得到统一。所以后期增加村民的环保意识、提高他们的道德素质水平,显得至关重要。

3.野田河水污染问题的防控和治理研究

3.1稳定塘生态治理技术(污水治理)

江都区乡村野田河旁边一般有鱼塘、池塘或者是农田,在未来发展中随着生活废水的增多可以改造部分鱼塘、池塘或者是农田形成稳定塘,从而利用稳定塘处理技术治理污水。

稳定塘工程技术始于20世纪初,并在20世纪50年代~60年代得到较快发展,主要包括好氧塘、综合生物塘、兼性塘、深度处理塘等,是一种利用天然池塘或人工修理的池塘进行污水处理的技术。

3.2增加对农业产业的专业技术的投入

江都区乡村是处于平原地区,在农业生产方面集中式种植较为方便,田地都是规划在统一的区域,但是生产技术相对于较弱,因此需要在农产品生产过程当中进行专业技术的革新,开发新的种植方法和科技手段,持续推广科学种田的范围,要提高各种农药其精确程度和用量成效,尽可能的实现最少化学制品的投入,得到最优化的农业生产结果,大大降低对环境的危害。

3.3生态驳岸建设

江都区乡村野田河驳岸很多都是裸露的土壤,并没有规划进行系统设计,建设生态软质驳岸,拒绝硬质化,同时也可以加入一些江都区当地的文化特色,彰显地区的独特性。生态河道的概念起源自生态修复,生态河道指在保证边坡稳定的基础上,以营造边坡的生物多样性为目标,河岸带水文联系为关键,在水土-生物之间形成良性循环,构筑优美的乡村(城市)景观,保证河流生态系统健康[1]。在河流水系和道路两旁建立草灌林立体植被带,增加绿色廊道。采用天然材料,形成可渗透的界面,可利于河畔陆地与水体之间的水分交换、调节植被的水分蒸发;种植水生植物,其发达的根系不仅有利于护堤防洪,还能为水生动物及两栖生物提供生活的场所。致力于将野田河河岸和水体连成一体,从而形成水陆复合型生物共生的生态系统。[2]

3.4人工浮水植物栽培

江都区野田河现状水生植物以藻类为主,数量过多导致水质颜色呈现黄绿色。因此需要进一步提升野田河的自我净化能力,保持河道健康状态。人工生物浮岛是一种经过人工设计建造、漂浮于水面上,供动植物和微生物生长、繁衍、栖息的生物生态设施,尤其适用在不具备河底进行大面积栽培“水下草坪”的场合。利用水生植物、动物、昆虫以及微生物在自然水环境中的吸收、摄食消化、分解等一系列生物、化学功能,实现富营养水体的生态治理,是一种既有污水治理功能,又兼备水景观效果的多功能的实用生态设施。[3]在浮水植物种类选择上,可以选择江都区的本土浮水植物,一方面是尊重植物的生长习性,另一方面也是体现江都区本土的文化风貌。

3.5加强村民的宣传教育

江都区乡村里面基本居住农民,他们是农业生产的主力军,但是大多数学者对村民环境意识的评价较低,整体文化素质较低,[4]目前中国还是“二元”经济结构,城乡差距较大,乡镇居民整体文化素质偏低,在我们调查中高中及高中以下学历占到72.1%。[5]加强宣传环保知识,提升村民的文化素质水平,让他们逐渐意识到如今野田河水质污染问题的严重性,从而自发性从身边的小事开始做起,去改变从前的陋习,更多关注生态环境的保护。

4.结束语

扬州市江都区野田河水体污染情况愈加严重,农村的生态环境污染问题急需解决,作為家乡的一份子,希望通过自己的调查和报告,分析类似的水质污染解决对策,唤醒村民保护环境的意识,让身边人都加入到保护野田河的队伍中来。随着美丽乡村的建设和乡村振兴战略的提出,乡村水污染问题面临着新的形势需要决策和建设者研究新的对策和建设方式。

参考文献

[1]赵鹏程.生态河道规划设计研究[D].山东农业大学,2011.

[2]丛国英.生态驳岸——治理城市水体的有效途径[J].安徽农学通报,2009,15(17):156-165.

[3]魏海.昆山老城区黑臭河道治理经验浅谈[J]. 水资源开发与管理,2016(5):46-49.

[4]郑建峰.德州市农村地区居民环境意识调查分析[J].边疆经济与文化,2010,(9):43-46.

[5]叶军,李文婷,张立波,朱晓萌.城乡居民“环境意识”的调查与分析[J].经济问题探索,2010,(12):62-65.

作者简介:

姓名管彦环 1998,性别:女,籍贯:江苏 扬州,学生,本科,单位:湖南农业大学,研究方向:风景园林规划设计,在读,指导教师:寻瑞。