抑郁症加工面孔吸引力的认知神经机制

2019-09-10许胜李孝明

许胜 李孝明

摘要:研究患有抑郁症的个体如何感知有吸引力的面部处理.我们利用事件相关电位通过对20名抑郁症患者和20名健康对照者的研究来探讨这个问题.结果显示,在健康对照组中,晚期后部正成分(LPC)是由有吸引力的面孔引起的,抑郁症被试没有诱发晚期成分LPC,这表明在抑郁组中,没有对有吸引力的面孔进行有深度的处理.由于抑郁症中的注意力和记忆功能异常并且受损,抑郁症患者可能选择性地接受负面信息,从而减少在有吸引力面孔中经历的积极情绪或奖励.研究成果为抑郁症的偏向处理提供了有力的证据.

关键词:抑郁症;面孔吸引力;晚期后部正成分(LPC)

中图分类号:B842 文献标识码:A 文章编号:1673-260X(2019)04-0082-03

1 前言

面孔吸引力(facial attractiveness)是指目标人物面孔所诱发的积极愉悦的情绪体验并驱使他人产生一定程度的接近意愿[1].现代社会人们越来越追求自身美丽,而人们对于美的追求又集中体现在对脸的“精雕细琢”上,面孔的美丽成为人们不懈的追求.然而,这并不是孤芳自赏,在这个“看脸的时代”,有吸引力的面孔的确可以使观察者产生赏心悦目、愉悦的感觉.这在心理学研究中也得到了印证,有吸引力的面孔激活了大脑多巴胺驱动的奖励网络[2].

虽然有研究表明,抑郁症病人相较于正常人更容易被负性情绪信息影响,抑郁症患者表现出对悲伤面孔的注意偏向,并且无法阻止受到悲伤面孔的困扰[3][4].但是,我们仍然不清楚抑郁症在面孔吸引力方面的认知问题.所以我们将选取抑郁症为研究对象,探讨抑郁症病人加工面孔吸引力的时间进程和脑电效应.为了进一步完善面孔吸引力的研究,以及增加对抑郁症面孔吸引力加工的了解,预测和解释社会性行为提供研究基础.

2 材料与方法

2.1 研究对象

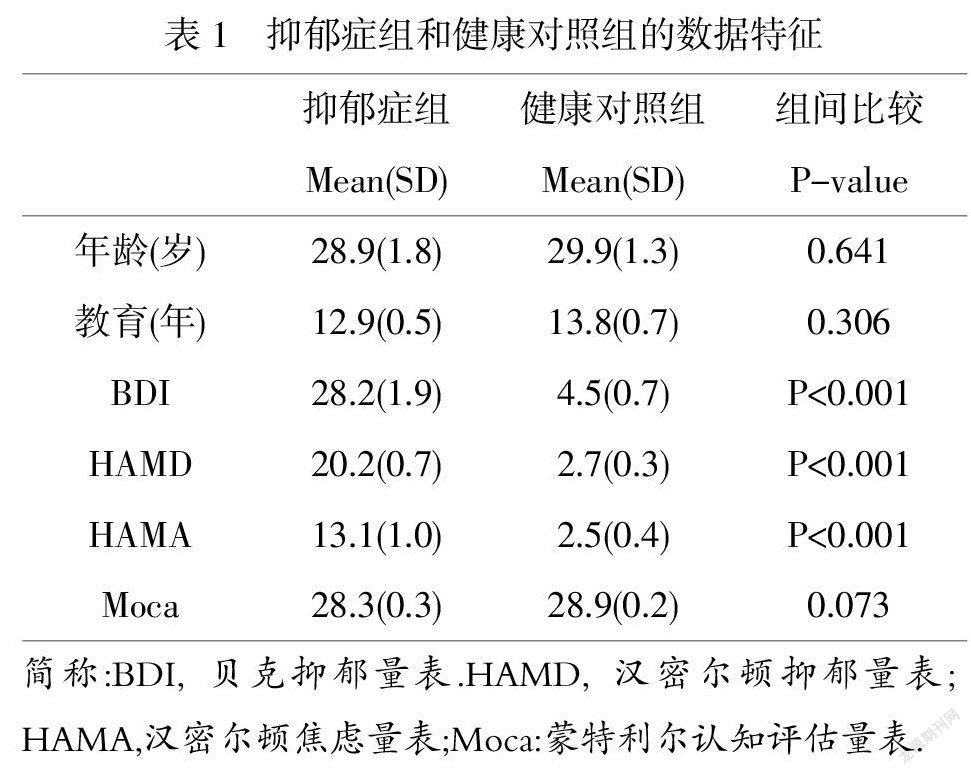

在安徽省精神卫生中心招募了正在接受治疗的单相抑郁症患者20名.精神病学专家用汉密尔顿抑郁量表17项对抑郁症患者情绪症状进行了评估.研究中纳入标准是,汉密尔顿抑郁量表17项(HAMD)评分>17分.排除标准是:任何躁狂症,精神病或任何其他轴心病的病史;有神经系统病史;物质或酒精滥用.为了本研究的目的,招募了20名健康对照参与者,筛查当前和过去的精神疾病和神经疾病.他们在性别和年龄之间进行了匹配.所有参与者的视力正常或矫正至正常.对照组和抑郁症组的数据特征见表1.

2.2 实验材料

实验中,所用面孔图片来自中国大学生的情感面部图片数据库[5],和来自网络或由志愿者拍摄.使用Adobe Photoshop CS6.0编辑图像以移除外部特征(头发,耳朵)并创建浅灰色背景.每张脸都是正视着镜头和中性的面部表情.图像大小调整为260x300像素.我们初始选取上面的260幅图像,随后由40名参与者,根据吸引力水平进行评分,使用的是从“完全没有吸引力”到“极具吸引力”的7分制.统计分析显示,评委们对吸引力评级达成了高度一致(Cronbach's Alpha=.997).最终,我们选择了80张面部图像作为最终的实验材料,包括40个高吸引人的面孔(20个男性和20个女性)和40个低吸引人的面孔(20个男性和20个女性).

2.3 实验程序

ERP实验是吸引力判断任务.在实验任务中,参与者被要求判断面部的吸引力(如果感觉面孔吸引力高则按“F”键,如果面孔吸引力低则按“J”键).每次试验以固定+(800-1200毫秒)开始,接着是呈现面孔刺激(1500毫秒),间隔为50毫秒,直到下一次试验开始.每个实验部分涉及三个组块,每个组块内的所有面孔随机呈现.

2.4 事件相关电位的记录

使用Neuroscan软件(Scan 4.5)和根据10/20国际定位系统的具有的64导电极帽记录脑电活动.记录脑电时用前额电极接地.所有EEG信号均以左乳突为参考,并且离线分析时重新参考左右乳突的平均值.用放置在左眼上方和下方的两个电极记录垂直眼电(VEOG)运动.放置在每只眼睛外角的两个电极用于记录水平眼电(HEOG)运动.对于所有电极,阻抗保持在5kΩ以下,并且以500Hz的数字化频率对EEG进行采样.

3 结果

3.1 抑郁症组和正常对照组背景资料

如表1所示,统计分析可知,两组的年龄(p=0.641)、受教育年限(p=0.306)、蒙特利尔认知评估量表分数(p= 0.073),均无显著性差异,贝克抑郁量表、汉密尔顿抑郁量表、汉密尔顿焦虑量表得分,抑郁症组显著高于正常对照组(p<0.001).

3.2 行为学结果

3.2.1 抑郁症组和正常对照组面孔吸引力判断任务正确率

正确率如表2,从行为学结果来看,抑郁症被试在各面孔条件下的正确率均显著低于正常对照组(p<0.05).

3.2.2 抑郁症组和正常对照组面孔吸引力判断任务反应时

反應时如表2,反应时上,对于高吸引力的面孔,抑郁症组的反应时显著高于正常对照组(p<0.05).

3.3 ERP结果

3.3.1 早期成分

剔除错误反应试次和反应时大于2000ms的试次,在P1,N170,以及N2的时间窗口上,高吸引力面孔与低吸引力面孔诱发的平均波幅差异都未在正常被试组和抑郁被试组的条件下达到显著(all p>0.1).

3.3.2 晚期成分

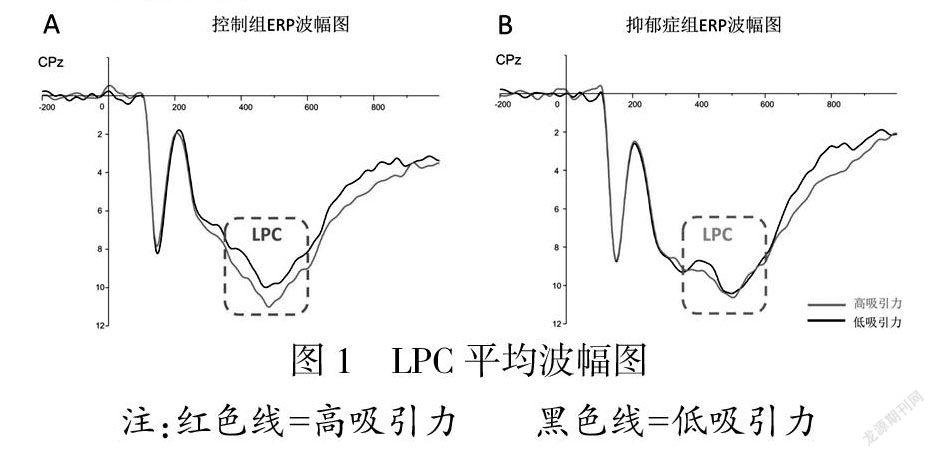

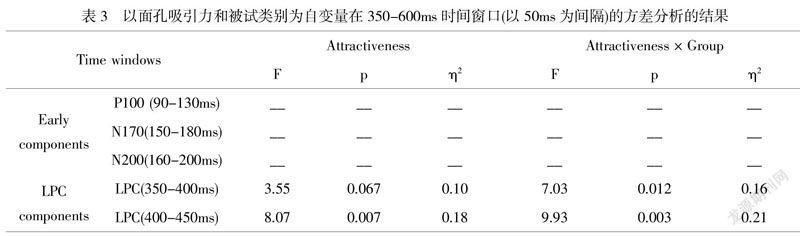

如图1所示,统计分析的结果表明在350-600 ms时间窗口存在吸引力与被试类别的交互作用(F=13.0,p<.001),高吸引力面孔比低吸引力诱发波幅更正的晚期效应.简单效应分析发现这一效应仅在正常被试组的条件下达到显著(F=13.82,p<001),而在抑郁症组的条件下没有显著差异.为精确地确定LPC效应出现的时间窗口,本研究进一步以50ms为间隔对350-600ms的时间窗口进行分割(见表3),结果发现,在350-400ms、400-450ms的时间窗口中存在面孔吸引力的主效应,好看面孔比不好看面孔诱发波幅更大的晚期成分,简单效应分析表明这一差异只在正常被试组的条件下显著.在时间窗口450-600ms,均未发现面孔吸引力的主效应达到显著(all P<0.1),但均存在吸引力与被试类别的交互作用,好看面孔比不好看面孔诱发波幅更大的晚期成分.对以上交互作用进行简单效应分析发现这一效应仅在正常被试组的条件下达到显著,而在抑郁组的条件下未达到显著(all P<0.1).

4 讨论

使用事件相关电位技术考察抑郁症病人加工面孔吸引力的认知神经机制.结果发现,在早期加工阶段,正常被试和抑郁症被试均未诱发显著的面孔吸引力效应.而在晚期加工阶段,正常被试组的条件下出现显著的面孔吸引力效应,高吸引力面孔比低吸引力面孔诱发波幅更正的晚期成分LPC,而在抑郁被试组的条件下没有显著差异.

与以往有关面孔吸引力早期加工阶段的实验结果不一致.一些研究发现人类可以快速的识别面孔中的吸引力信息,例如被试判断呈现100ms的面孔刺激吸引力与不限时间的判断结果相似性为R=0.69[6],此外,一些ERP的研究也提供了吸引力加工速度快的证据.如面孔加工的早期效应如N170,EPN等ERP成分受到面孔吸引力的调节[7][8],这说明对面孔中吸引力相关信息的提取速度非常快,在面部特征识别阶段就已经开始.因此,人类似乎在瞥一眼的过程中就可以迅速的判断面孔吸引力.但是仍有部分研究并未发现早期的面孔吸引力效应,造成这一差异的原因可能是由于材料的种类以及实验任务的不同.例如,当要求被试内隐或被动的知觉面孔材料时,早期效应并没有出现[9].而在本研究中,无论是正常被试还是抑郁症被试,都没有在早期加工阶段发现显著的面孔吸引力效应.这说明,面孔吸引力的加工并非完全的自动化,而是受到实验任务或刺激材料种类等因素的调节.

在晚期加工阶段,正常被试条件下高吸引力面孔相较于低吸引力面孔诱发更大的LPC,这与此前面孔吸引力的研究一致[10].研究表明,好看的面孔可以激活大脑内受多巴胺驱动的奖赏性神经网络[2].好看面孔比不好看面孔激活了左侧前额叶和眶额叶等区域[11],其中眶额叶的激活被认为是反应刺激的奖赏价值.

然而,高低吸引力面孔诱发的波幅差异并未在抑郁症组被试条件下达到显著.这说明,抑郁症病人缺乏对面孔中吸引力信息的加工.事实上,抑郁症患者由于经历长期的认知功能损坏,对奖赏性信息的加工也可能异于常人.抑郁症病人的认知模式发生改变使得其缺乏对奖赏刺激的偏好加工,甚至产生抑制作用.根据贝克的认知模型,消极的事件会导致消极的反应和认知,抑郁症病人由于长期处于悲观的情绪体验中,进而产生消极的图示,这就使得抑郁症病人对信息的加工产生负向偏差[3].例如,对于正常人而言,注意通常会偏向积极的正性刺激,相反抑郁症患者则偏好悲伤刺激[12].

因此,失调的认知模式可能是导致抑郁症病人缺乏面孔吸引力信息加工的原因.此外,从本研究的行为结果来看,正常被试能够较好区分好看与不好看的面孔,但是抑郁症被试在各项条件下均低于正常被试,说明抑郁症对面孔吸引力的辨别不敏感,需要花费更多的时间判断好看的面孔.

5 结论

本研究使用ERP技术,考察抑郁症被试加工面孔吸引力的认知神经机制,结果发现,与正常被试相比,抑郁症被试没有诱发晚期后部正成分LPC,同时,行为结果也表明抑郁症被试加工好看面孔与正常被试存在显著差异.综上,本研究首次证实抑郁症患者对面孔吸引力这一奖赏性刺激存在加工异常,不能有效知觉和判断面孔吸引力.这说明,抑郁症会破坏个体的注意,认知以及记忆模式,使得正性刺激或奖赏性刺激不能被有效的加工.未来研究应该进一步探讨这种加工异常是自上而下的受到认知模式的高级影响,还是自下而上受到大脑皮层认知功能损害而产生的影响.

参考文献:

〔1〕李鸥,陈红.面孔吸引力的回顾与前瞻[J].心理科学进展,2010,18(3):472-479.

〔2〕Chatterjee, A., & Vartanian, O. Neuroscience of aesthetics[J]. Annals of the New York Academy of Sciences, 2016,13(69):172–194.

〔3〕Beck, A. T. The evolution of the cognitive model of depression and its neurobiological correlates[J]. Am. J. Psychiatry,2008,165(8):969–977.

〔4〕Sylvester, C.M., Hudziak, J.J., Gaffrey, M.S., Barch, D.M., Luby, J.L.,. Stimulusdriven attention, threat bias, and sad bias in youth with a history of an anxiety disorder or depression[J]. J. Abnorm. Child Psychol. 2015.

〔5〕龚栩,黄宇霞,王妍,罗跃嘉.中国面孔表情图片系统的修订[J].中国心理卫生杂志,2011,25(01):40-46.

〔6〕Todorov, W. A. First impressions: making up your mind after a 100-ms exposure to a face[J]. Psychological Science, 2006,17(7):592-598.

〔7〕张妍,孔繁昌,陈红,向燕辉,高笑,陈敏燕.男性对女性面孔吸引力的认知偏好:来自ERP的证据[J].心理学报,2010,42(11):1060–1072.

〔8〕Werheid, K., Schacht, A., & Sommer, W. Facial attractiveness modulates early and late event-related brain potentials[J].Biological psychology,2007,76(1-2), 100-108.

〔9〕A. Schacht, K. Werheid, W. Sommer, The appraisal of facial beauty is rapid but not mandatory[J].Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience,2008,8:132-142.

〔10〕Werheid, K., Schacht, A., & Sommer, W. Facial attractiveness modulates early and late event-related brain potentials[J]. Biological psychology, 2007,76(1) :100-108.

〔11〕張小将,刘迎杰,刘昌.面孔审美加工的神经机制及个体差异[J].心理科学,2015,38(3):574–579.

〔12〕Eugene, F., Joormann, J., Atlas, L. Y. & Gotlib, I. H. Neural correlates of inhibitory deficits in depression[J]. Psychiatry Res,2010,181(35):30–35.