兴海县近55年浅层地温变化特征分析

2019-09-10孔祥萍张晓云苏璇

孔祥萍 张晓云 苏璇

摘要 [目的]分析興海县近55年浅层平均地温的变化特征。[方法]利用1961—2015年兴海县0~20 cm逐年、月平均浅层地温资料,采用气候倾向率、M-K突变检验、滑动T等统计方法进行分析。[结果](1)兴海近55年各浅层年平均地温均呈上升趋势,其中0 cm地温升温幅度最大为0.438 ℃/10年,5 cm地温升温幅度最小为0.300 ℃/10年;(2)0 cm地温冬季升温增幅最大,夏季升温增幅最小;5、10、15、20 cm 4个土层春季升温增幅最大,秋季升温增幅最小;(3)各层年代际平均地温呈逐年升高趋势,20世纪60年代最低,21世纪10年代最高;年及春季各浅层地温20世纪80—90年代升温幅度比其他年代际间大;(4)5~20 cm四季浅层地温突变最早多发生在1985—1987年春季,突变最晚多发生在1992—1997年秋季。随着气温、地温逐年升高,降水缓慢增多,兴海地区的牧草返青期提前,黃枯期推迟,生长期延长,牧草产量增加。[结论]结果对兴海县域相关部门及单位合理利用草地资源及退化草地的恢复和重建具有参考价值。

关键词 浅层地温;突变;幅度;临界值

中图分类号:P468.0+21 文献标识码:A 文章编号:2095-3305(2019)04-049-04

DOI: 10.19383/j.cnki.nyzhyj.2019.04.020

Abstract [Objective] In order to analyze the variation characteristics of shallow average geotemperature in Xinghai County during recent 55 years. [Method]According to the analysis of mutation and 0~20 cm shallow average geotemperature with the information of 1961—2015 Xinghai County year and month data,and statistics method such as climate tendency rate,M-K mutation and sliding T-test were used for analysis.[Result](1)The annual average geotemperature of each shallow layeris rising tendency,in which the maximum rising was 0.438℃/10a of 0 cm geotemperature, the minimumn rise amplitude was 0.300℃/10a of 5 cm geotemperature in recent 55 years, Xinghai County.(2)0 cm geotemperature maximum of range rising was in winter, while the minimum rising was in summer.The four soil layers of 5, 10, 15 and 20 cm had the largest increasing temperature in spring, the smallest increasing temperature in autumn.(3)The interdecadal shallow geotemperature increased from year to year, the lowest in the 1960s of the 20st century and the highest in the 2010s of the 21st century. The 1980s—1990s rising range of the shallow geotemperature in the spring and year average was greater than that in other inter-decadal periods.(4)5~20 cm shallow geotemperature mutation in the four seasons occurred in the spring of 1985—1987 at the earliest, and in the autumn of 1992—1997 at the latest. With the increasing of temperature and ground temperature year by year and the slow increasing of precipitation, the verdure period of forage grass in Xinghai Area was advanced, the yellow and dry period was delayed, the growth period wass extended, and the forage grass yield was increased.[Conclusion] The results had reference value for the related departments and units in Xinghai county to rationally use the grassland resources and the restoration and reconstruction of degraded grassland.

Key words Shallow geotemperature;Mutation;Range;Critical valuel

宁和平等[1]研究认为黄河上游玛曲夏季浅层平均地温与同期的平均气温呈显著的正相关,其中20 cm平均地温与同期平均气温的相关性最为显著,相关系数达到0.922,且两者在变化趋势上有着很强的一致性。夏季浅层平均地温与冬季降水量存在一定的正相关,其变化对冬季降水量产生了一定的影响。张爱萍等[2]研究表明河西走廊东部春季沙尘日数与冬季浅层地温呈负相关,其中与0 cm地温的相关性最显著。李焕等[3]研究认为暖季(5—9月)浅层地温与同期气温和地表温度均呈显著的正相关关系,二者的显著升高正是导致浅层地温呈明显升高趋势的原因。杜军等[4]研究表明:浅层各季节平均地温均呈现极显著的升高趋势,升温率为0.43~0.60℃/10年,春季最大,夏季最小。各层年平均地温以0.45~0.66℃/10年的升温率显著上升,40 cm深度的升温率最大,与同时期平均气温的升温率比较,地温比气温对气候变暖的响应更强。张焕平等[5]研究认为,1971—2010年青海大部站点各层在1997年发生了气候突变,浅层地温与地表温度和气温均呈明显的正相关,气温、地表温度的显著升高在很大程度上解释了浅层地温呈明显升高趋势的原因。强玉柱等[6]研究的天水市浅层地温在1993年前后发生了突变,5、10 cm平均地温对气候变暖的响应更敏感。阿布都克日木·阿巴司等[7]研究认为,随着巴楚县地温的上升,年极大冻土深度的变薄趋势也很明显,导致当地冬小麦返青期和林果业的树木萌动期提前。于晶等[8]研究认为春季浅层地温的时空变化是影响农业生产的重要因素之一。张翠华等[9]分析指出,农作物在浅层地温暖期是一个增产过程,冷期是一个减产过程。李岳坦等[10]分析发现,青海湖流域及周边地区浅层地温的变化受ENSO事件的影响比较明显,年、季淺层平均地温的突变时间绝大部分站点发生在EINino年或LaNina年。刘艳等[11]研究认为,气温和浅层地温是影响草原植被生长的2个重要因子。陈超等[12]分析指出,气候变暖背景下,年均、夏、秋和冬季的气温比地温的响应更快,而春季各层地温比气温的响应更迅速。周刊社等[13]分析预估,至21世纪末,昌都、拉萨、波密地温水平将分别达到偏南的八宿、泽当和察隅现有地温水平,相当于所有站点南移近1个纬度。

基于此,文中选用1961—2015年青海省兴海县气象局0~20 cm浅层地温地面观测资料,分析了兴海县近55年浅层平均地温的变化特征,旨在为兴海县域相关部门及单位合理利用草地资源及退化草地的恢复和重建提供参考。

1 资料与方法

选用1961—2015年兴海县气象局0~20 cm浅层地温地面观测资料(青海省CIMISS气象数据网提供),通过统计月、季、年、年代际平均及气候标准值,计算要素相关系数,并采用变化倾向率,M-K突变分析,滑动t检验等统计方法,分析了兴海县近55年浅层平均地温年、季及年代际变化特征。

2 结果与分析

2.1 浅层地温年际变化特征

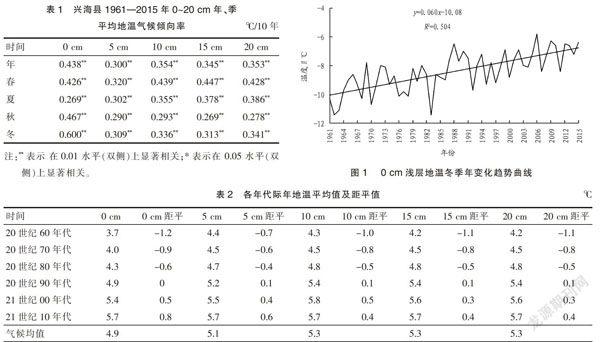

由表1可见,近55年各浅层平均地温均呈上升趋势;5个土层地温升幅在0.300~0.438℃/10年(P<0.01)之间,其中0 cm升温幅度最大为0.438℃/10年,5 cm升温幅度最小为0.300℃/10年,0~20 cm年、季平均地温均通过0.01的显著性检验,年、季地温变化趋势显著。

2.2 浅层地温四季变化特征

由表1可见,0~20 cm土层四季均呈升温趋势。其中0 cm土层冬季升温增幅最大为0.60℃/10年,夏季升温增幅最小为0.269℃/10年;5 cm土层春季升温增幅最大为0.320℃/10年,秋季升温增幅最小为0.290℃/10年;10 cm土层春季升温增幅最大为0.439℃/10年,秋季升温增幅最小为0.293℃/10年;15 cm土层春季升温增幅最大为0.447℃/10年,秋季升温增幅最小为0.269℃/10年;20 cm土层春季升温增幅最大为0.428℃/10年,秋季升温增幅最小为0.278℃/10年。由此可见,0 cm地温冬季增幅最大(图1),夏季增幅最小;5、10、15、20 cm 4个土层均为春季升温增幅最大,秋季升温增幅最小。

2.3 浅层地温的年代际变化特点

2.3.1 年浅层地温年代际变化 由表2可见,年平均浅层0~20 cm地温20世纪60—80年代距平均为负值,20世纪90年代至21世纪10年代距平均为正值或等于0。0 cm地温60年代为负距平最大值,为-1.2℃,10年代为正距平最大值,为0.8℃;5 cm地温60年代为负距平最大值,为-0.7℃,10年代为正距平最大值,为0.6℃;10 cm地温60年代为负距平最大值,为-1.0℃,00年代为正距平最大值,为0.5℃;15 cm地温60年代为负距平最大值,为-1.1℃,00年代为正距平最大值,为0.4℃;20 cm地温60年代为负距平最大值,为-1.1℃,00年代为正距平最大值,为0.4℃。

2.3.2 四季浅层地温年代际变化 由表3可见,春季0~20 cm平均浅层地温20世纪60—80年代均低于气候均值,20世纪90年代至21世纪10年代大于气候均值。0 cm地温60年代为负距平最大值,为-1.0℃,10年代为正距平最大值,为1.2℃;5 cm地温60年代为负距平最大值,为-1.1℃,90年代为正距平最大值,为0.5℃;10 cm地温60年代为负距平最大值,为-1.6℃,00年代为正距平最大值,为0.5℃;15 cm地温60年代为负距平最大值,为-1.7℃,90、10年代为正距平最大值,为0.5℃;20 cm地温60年代为负距平最大值,为-1.6℃,10年代为正距平最大值,为0.6℃。

由表4可见,夏季平均浅层0~20 cm地温20世纪60—80年代均低于气候均值,20世纪90年代至21世纪10年代均高于气候均值。其中0 cm地温60年代为负距平最大值,为-0.7℃,10年代为正距平最大值,为0.6℃;5 cm地温60年代为负距平最大值,为-0.9℃,10年代为正距平最大值,为0.4℃;10 cm地温60年代为负距平最大值,为-1.1℃,00年代为正距平最大值,为0.4℃;15 cm地温60年代为负距平最大值,为-1.2℃,10年代为正距平最大值,为0.4℃;20 cm地温60年代为负距平最大值,为-1.1℃,10年代为正距平最大值,为0.5℃。

由表5可见,秋季平均浅层0~20 cm地温20世纪60—80年代均低于气候均值,20世纪90年代至21世纪10年代均大于或等于气候均值(0 cm地温90年代低于气候均值)。其中0 cm地温70年代为负距平最大值,为-1.3℃,10年代为正距平最大值,为1.0℃;5 cm地温70年代为负距平最大值,为-0.8℃,10年代为正距平最大值,为0.6℃;10 cm地温70年代为负距平最大值,为-0.8℃,00年代为正距平最大值,为0.5℃;15 cm地温70年代为负距平最大值,为-0.8℃,10年代为正距平最大值,为0.5℃;20 cm地温70年代为负距平最大值,为-0.8℃,10年代为正距平最大值,为0.4℃。

由表6可见,冬季平均浅层0~20 cm地温20世纪60—90年代均低于气候均值,21世纪00—10年代大于气候均值。其中0 cm地温60年代为负距平最大值,为-1.9℃,10年代为正距平最大值,为0.9℃;5 cm地温60年代为负距平最大值,为-0.5℃,10年代为正距平最大值,为0.9℃;10 cm地温60、70年代为负距平最大值,为-0.8℃,00年代为正距平最大值,为0.6℃;15 cm地温60、70年代为负距平最大值,为-0.9℃,00年代为正距平最大值,为0.4℃;20 cm地温60、70年代为负距平最大值,为-1.0℃,00年代为正距平最大值,为0.4℃。

由此可见:各浅层层年代际平均地温呈逐年升高趋势,以20世纪60年代最低,21世纪10年代最高。20世纪60、70、80年代年及四季为负距平,90年代距平有正有负,21世纪00、10年代均为正距平。年各浅层地温以20世纪80—90年代升温幅度比其他年代际间大,春季各浅层地温80—90年代升温幅度比其他季节年代际间大。

2.4 淺层地温的气候突变分析

为了更深了解气候变化对兴海浅层地温的影响,使用Mann-Kendall法对兴海县浅层地温的突变特征进行分析,并对突变年用滑动t检验进行了检验。从表7可以看出,20 cm地温的多年平均突变年代最早为1989年;10、15 cm地温的多年平均突变年代次之,为1990年;0、5 cm地温的多年平均突变年代最晚为1993年。

0 cm地温冬季突变发生最早为1986年,春季突变发生最晚为1995年;5 cm地温春、夏季突变发生最早为1987年,冬季突变发生最晚为1999年;10 cm地温春、夏季突变发生最早为1986年,秋季突变发生最晚为1996年;15 cm地温春季突变发生最早为1985年,秋季突变发生最晚为1993年;20 cm地温冬、春季突变发生最早为1986年,秋季突变发生最晚为1992年。

由此可见,0~20 cm浅层地温突变最早多发生在1985—1987年春季(0 cm地温突变发生在冬季),突变最晚多发生在1992—1997年秋季。

3 结论与讨论

(1)兴海近55年各浅层年平均地温均呈上升趋势, 升幅在0.300~0.438℃/10年(P<0.01)之间,其中0 cm升温幅度最大为0.438℃/10年,5 cm升温幅度最小为0.300℃/10年。

(2)0 cm地温冬季升温增幅最大,夏季升温增幅最小;5、10、15、20 cm 4个土层均为春季升温增幅最大,秋季升温增幅最小。这与杜军等[4]研究浅层各季节平均地温均呈现极显著的升高趋势,春季最大相一致,与陈超等[12]就气候变暖背景下,春季各层地温比气温的响应更迅速的研究结果一致。

(3)各层年代际平均地温呈逐年升高趋势,以20世纪60年代最低,21世纪10年代最高。60、70、80年代年及四季为负距平,90年代距平有正有负,21世纪00、10年代均为正距平。年各浅层地温80—90年代升温幅度比其他年代际间大,春季各浅层地温80—90年代升温幅度比其他季节年代际间大。

(4)0~20 cm浅层地温突变最早多发生在1985—1987年春季,突变最晚多发生在1992—1997年秋季,这与张焕平等[5]、强玉柱等[6]研究的突变日期结果相近。

随着气温、地温逐年升高,降水缓慢增多[14],兴海地区的牧草返青期提前,黄枯期推迟,生长期延长,牧草产量增加。该次研究结果对兴海县域相关部门及单位合理利用草地资源及退化草地的恢复和重建有重要参考价值。

参考文献

[1] 宁和平,张建勇,方锋,等.黄河上游玛曲地区浅层地温对气候变暖的响应[J].干旱区研究,2013,30(5):802-807.

[2] 张爱萍,李玲萍.河西走廊东部冬季浅层地温与春季沙尘天气的关系[J].干旱气象,2014,32(4):582-587,607.

[3] 李焕,王欢,吐尔逊,等.新疆阿勒泰地区近50a暖季浅层地温变化特征分析[J].沙漠与绿洲气象,2015,9(4):37-42.

[4] 杜军,李春,廖健,等. 近45年拉萨浅层地温对气候变化的响应[J].气象,2007(10):61-67.

[5] 张焕平,张占峰,汪青春,等. 近40年青海浅层地温的变化特征[J].中国农业气象,2013(2):146-152.

[6] 强玉柱,蒲金涌,刘扬,等.天水市近50年浅层地温变化特征分析[J].中国农学通报,2013(35):317-322.

[7] 阿布都克日木·阿巴司,热汗古力·库得热提,努尔帕提曼·买买提热依木,等.新疆巴楚浅层地温变化对春季物候的影响[J]. 沙漠与绿洲气象,2014(6):53-55.

[8] 于晶,吴月祥,张秀红.齐齐哈尔市春季浅层地温时空变化特征分析[J]. 黑龙江气象,2016(1):21-22.

[9] 张翠华,张文煜. 浅层地温变化对石家庄农作物生长的影响[J]. 西北农林科技大学学报(自然科学版),2013,41(7):54-59.

[10] 李岳坦,李小雁,崔步礼,等. 青海湖流域及周边地区浅层地温对全球变化的响应[J]. 地球环境学报,2010,1(3):219-225.

[11] 刘艳,舒红,李杨,等. 天山巴音布鲁克草原植被变化及其与气候因子的关系[J]. 气候变化研究进展,2006(4):173-176,209.

[12] 陈超,周广胜. 1961—2010年阿拉善左旗气温和地温的变化特征分析[J]. 自然资源学报,2014,29(1):91-103.

[13] 周刊社,罗骕翾,杜军,等. 西藏高原地温对气温变化的响应[J].中国农业气象,2015,36(2):129-138.

[14] 张晓云,孔祥萍,张海春.兴海县近55年气候变化特征及突变分析[J].农业灾害研究,2018,8(3):11-16.

责任编辑:刘赟