古代壁画的再现、传播与展示:王岩松访谈

2019-09-10姜姝王岩松

姜姝 王岩松

姜姝:你从20世纪80年代起就一直致力于传统壁画的复制与临摹,吸引你这么多年从事这项工作的主要原因是什么?

王岩松:一直从事传统壁画的复制与临摹,一半是兴趣,一半是责任。我1986年大学毕业,进入山西省古建筑保护研究所工作。山西保存有中国最多的古建筑,在满是国宝级壁画的环境中,你会不自觉地迷上壁画。一旦接触,你会发现古代壁画几乎就是百科全书,不同的人都能从中找到自己所需,很容易被古人的成就折服,对古代壁画产生兴趣。说到责任,古代壁画是脆弱的,我亲眼目睹了古代壁画由于受到自然与人为的影响和破坏而逐渐损毁,满目沧桑、从有到无的过程。深感如果不能及时抢救,它就会在我们的手上消失,那样既愧对古人,也没法向后人交代。保护壁画本体需要文物科技工作者以科学手段和材料来进行。我们作为美术工作者,发挥自己的特长和技艺,以学术研究的态度,用临摹复制的方式来延续壁画的寿命,是壁画保护的又一种形式。这是吸引我这么多年从事古代壁画临摹复制的主要原因。

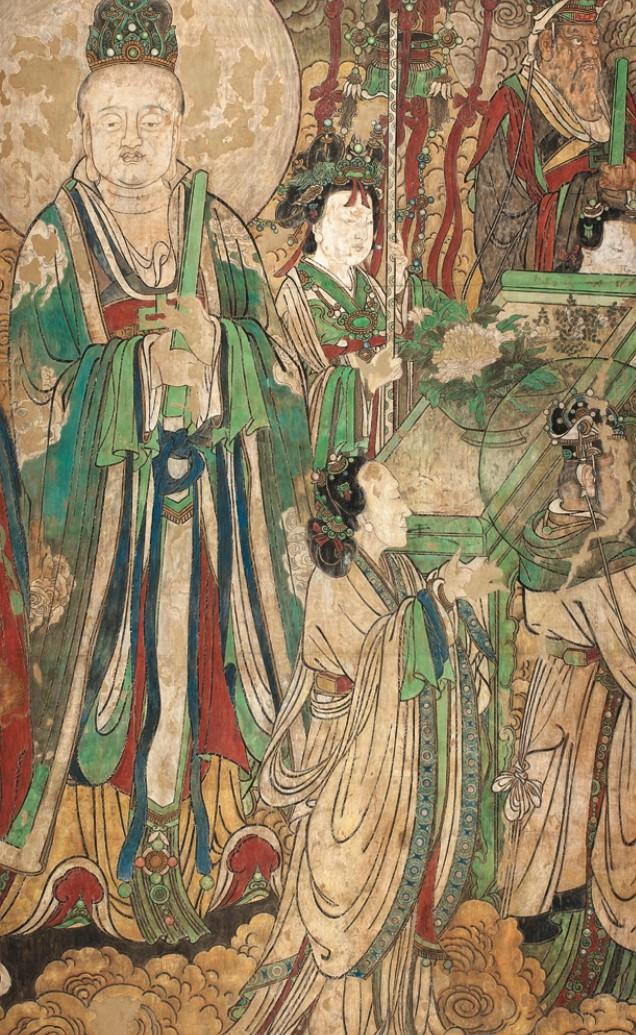

姜姝:这次在南京艺术学院美术馆的展览“千年壁画、百年沧桑——古代壁画暨流失海外珍贵壁画再现传播与展示”中,尺幅最大的作品是来自山西晋南一带的《朝元图》,请介绍一下这件作品的制作过程。

王岩松:《朝元图》原在山西晋南平阳府某道观,现在加拿大安大略皇家博物馆,高3米多,长10米多,我们把东、西两个整壁都复制出来了。其实,山西流失在国外的壁画还有画面更大、水平更高的,之所以选择这一处,是因为它在类型和主题上有代表性,在尺幅上也比较适合展览和传播。我对山西晋南一带的壁画比较熟悉,这幅《朝元图》在內容和风格上都与永乐宫三清殿壁画相似。以三清殿壁画为参照,我们团队8个人用了3年时间,完成了复制。从开始搜集资料、去国外观摩实物,到制定方案、实施复刻,颇费心力。

从前因为工作原因,我可以零距离贴近壁画,准确把握壁画信息,在现场可以长时间研究琢磨。而搜集国外壁画的信息则有诸多不便,有些资料是同行、学者提供的,还有一些是从网络获取的。针对来自不同渠道的资料,我们都会认真比对、仔细研究。搜集资料只是第一步,更多精力得花在辨别这些壁画的时代风格、地域特色、匠师传承等特点上,最后才是选择这样的再现方式。

姜姝:原尺寸、原工艺和现状临摹是你们在壁画复制与临摹中采用的原则,请谈谈这些原则的必要性。

王岩松:我们采用原材料、原工艺和原尺寸“三原”原则和现状临摹,是因为我们想在壁画临摹中呈现一段历史,我们以这样的方式,希望在一幅壁画中体现三个不同的次第:1.原先的面貌,即古人刚刚完成壁画时的样貌,相当于我们所说的复原性临摹;2.变化着的过程,即经过时间演变、人为和自然的影响、破坏,包括偶然产生的多重影响;3.后人的干预,后人维修或破坏壁画,包括对它的切割、补缝、修复等干预的痕迹。通过这三种层次在一幅壁画中的体现,可以让人感受到这是一幅活着的、发展演变着的壁画。

泥地壁画是古人常用的材料和方法,这种壁画临摹与复制不同于纸本,具有很强的物质属性,壁画的真实存在感是我们所强调和追求的。泥地材料看得见、摸得着,可以让观众在观看的过程中推想古人创作的方法和情境。用原材料、原工艺是我们的坚持和特色。泥地是壁画地仗的原材料,如果古人用石灰,我们也用,这都基于对不同性质壁画及其材料的研究。我们以研究前人壁画作为基础,解读古代壁画的风格内涵、时代特色、历史气息、工法流程等。在表现上,我们在壁画整体保持统一的前提下,尽量对细节加以精确描绘,对壁画的边边角角任何信息都予以重视。只有这样,才能把握壁画的特质,复制出高质量的作品。其实,我们所做的泥地壁画,不仅仅是在材料上与古人看齐,更重要的是与古人在意涵上接近。这时的泥地材料不是材料本身,而是壁画文化的载体。

姜姝:这个展览已在全国多个机构、高校进行过巡展,这次南京艺术学院美术馆的在展品选择和布展上有没有什么不同?

王岩松:这个展览是2017年度国家艺术基金资助的项目。我们已经在四川美术学院美术馆、太原美术馆、大同云冈美术馆、北京中华世纪坛艺术馆和南京艺术学院美术馆这5个美术馆进行了巡回展览,比较好地实现了策展设想和方案要求。因为所展城市不同,展厅场地不同,观众结构不同,在展品选择和布展方式上也因地制宜做了相应调整。我们的展览项目是流失海外珍贵壁画再现传播与展示,内容主要有流失到北美地区的山西大型寺观壁画和流失到欧亚等国家和地区的新疆石窟及一些遗址中的比较小型的壁画。因此各地的展览在大框架基本不变的前提下,又有所整合。譬如,在太原,我们强调壁画的回归故里,重点推介山西流失在加拿大的《朝元图》巨制壁画;在云冈美术馆,因为它本身藏有古代雕塑原作,我们强调壁画与雕塑的结合,在空间中平面壁画与立体雕塑相得益彰。这次南艺美术馆的展览,因为是在美术院校中的专业美术馆举办,面对的观众更多的是学生及专业工作者,因此,在展品选择上有意识地把壁画的工具、材料和临摹复制过程加以展示。就像开放式厨房一样,既可以看到菜品的结果,又可以看到烹饪的过程。另外,我们还增加了三个视频,让观众在展厅看到壁画完成品的同时,能直接了解到流失海外壁画的再现、复制过程。

姜姝:工具专区展示了你们在工作中使用的各种工具和材料,其中航空蜂窝板的运用是一个实用的创新。请谈谈你对传统壁画传承与创新的理解。

王岩松:美术展览常常会把最后的结果展示给大家,而对于其过程往往重视不够。我们这次的壁画作品,带有很强的文物意味。文物壁画的阐释,要能回归到特定的“场域”,要能让观众了解古人到底是如何把壁画由原初的粉本变成环境中的壁画实体的。我们把工具、材料及绘制过程都呈现出来,就是想告诉大家古人是怎么做的,我们又是怎么做的,以及我们这么做的原因。在壁画复制中以航空蜂窝板用作支撑体,是因为它平整、轻薄,便于安装和装拆,但这只是内部的结构。外表还是泥地材质,这是传播和保存的需要。在壁画复制中,我们需要吸收新的研究成果,通过艺术与科技的融合,研发高精度的壁画复制技术,其目的不只是单纯的学术意义上的逼真复制,而是传承文化,感动每一个前来观看的人。对于传承与创新,别人能从传统壁画里汲取营养,“为我所用”,但我一直有一个想法,我个人不以创新为首要目的,搞创新的人已经足够多了,“守成与传承”也需要有人做。对壁画的临摹与复制不仅仅是学习的过程,也同样是一个文化传承和创新的过程。我理解的创新一定是水到渠成,而非在創新的口号下无病呻吟。

姜姝:你曾经去日本留学和考察,就你的观察,日本在这个领域的工作和国内有哪些不同?

王岩松:日本是一个值得重视的民族。就传统壁画而言,从对待壁画临摹的态度、做事方式及效果来看,都有可借鉴之处。日本临摹壁画的目的比较单纯,就是复制、保存、传承。因此,他们从一开始就“以古为师”,不夹杂个人风格,强调真实、自然、厚重,制作出充满历史感、物质属性极强的壁画再现作品。日本曾经在上世纪30-40年代就开始对国宝法隆寺壁画进行了再现性临摹,当时由大师级画家带领六个绘画班子,以现状临摹的方式绘制了金堂壁画,是日本壁画临摹的先河。从后来法隆寺金堂发生火灾这一不幸事件来看,壁画再现临摹发挥了与原作几乎无异的作用。同时,日本还与时俱进,利用科技发展成果,不断改进材料和方法。在壁画复制中,利用精确的壁画高清数据,通过三维测算及科学分析,在空间、形质、颜色等要素上都加以逼真的再现。而反观我们国内,依仗“地大物博”,壁画资源丰富,目的性太多,不能心无旁骛、专心致志,往往重“表现”轻“再现”,缺乏规范和标准。具体到壁画画面效果看,在质感、肌理等视觉冲击力方面明显不足。我们有很好的壁画资源,但往往做到七成就停止不前了,这是我们需要反思的。