“新”对今天的绘画意味着什么?

2019-09-10王鹏杰

王鹏杰

自现代主义成为艺术史的经典段落始,艺术求“新”不仅值得鼓励、赞赏,而且几乎是必需的,一件作品若没有对此前的创作形态、观念有所更新,就没必要再被提及和讨论,更别谈进入艺术史,求“新”似乎成了20世纪以来主流艺术史叙事的铁律。这一铁律对所有艺术门类都适用,包括不断被诟病为落伍之物的绘画。然而,我们不能忽视这是高度精英主义的铁律,这种单边主义在格林伯格理论中达到了顶峰;也是在他的理论中走向坍塌,并广泛受到质疑。就在格林伯格话语权逐渐瓦解的时期,泛化的后现代主义思潮涌起,从否定理性主义以来的认识论开始到否定个人主体性的存在,完成了对现代主义艺术史线性叙述的解构。艺术家的主体性被认为是虚妄的神话,艺术原创的英雄叙事和无限翻新的历史逻辑被看作一种虚妄的传说,艺术更新所肩负的宏大文化责任也被讥讽为狂妄的梦呓。这种强调否定性意识、轻视形式创新、批判现代主义话语教条的艺术观,其实从达达主义的精神中已能看到明显端倪,到20世纪60年代后便成为相当一部分艺术工作者的共识。似乎曾被极端推崇的“新”反而成了艺术观念陈旧的标志,这种“颠倒”很耐人寻味。

“新”的价值失落,一方面在于形式和媒介的创新在一定科技水平下已达到某种极限,绝对的形态更新已无路可走;另一个重要的原因是艺术界和学术界的有识之士越来越发现,艺术的价值并不局限于形式自身的意义,其文化政治的属性与潜能更为紧要,因此形式自身的本体意义不再重要,甚至对于艺术是否存在本体也保持强烈质疑。现代主义的形式自律纲领虽在20世纪初期极大地解放了艺术家的创造激情,但在战后已成为一种排斥艺术他律因素的僵化教条,走向自我封闭化的牢笼,越是执着于新形式、新媒介的推进越是作茧自缚,走向了视觉的猎奇和表达的扁平。

尽管形式和媒介方面的求“新”在20世纪60年代后遭到质疑,但逐渐走向成熟的艺术市场为强化艺术品值得信赖的商业性,于是比严肃的艺术界和学术界更强调形式语言的翻新价值。很显然,在这种机制中,“新”刺激着藏家的购买欲望,保证着资本在艺术行业中的良性运转。但这对于基于个体表达或问题批判的当代艺术(或晚期现代艺术)而言,“新”除了带来更多的传播和销售机会以外,似乎并没有美学和观念的特殊价值。其实,淡化现代主义式的形式创新,并不表示西方当代艺术创作者放弃了自我更新的要求,而是将注意力投入到更为复杂、多元的观念体系中,通过对某个“问题”(即表达所围绕的核心主题或课题)的追究和介入,造成对常态经验的松动、颠覆及更新,这种更新无疑比现代主义艺术更为复杂和艰难,也更具开放性和未知性,是对过去求“新”模式的全面扬弃和超越。

绘画的情况比其他媒介要特殊一些,在现代主义晚期,绘画的前卫性已经殆尽,从抽象表现主义到极少主义的演进更明确地宣告了绘画在媒介纯化和范式创新方面已经达到极限。绘画的范式创新遭遇瓶颈比其他艺术媒介要早得多,这大概是因为绘画知识体系、技术体系最为早熟。大约从20世纪60年代始,绘画(以新表现主义潮流为代表)[1]完全不再沿着范式创新和形式突破这条“老路”发展,这与席卷西方的各种后现代式的终结论(特别是以历史终结论为基底的艺术终结论)高度呼应。比新表现主义更激进地去经典化、去现代主义化、去形式自律化的绘画实践,还有“坏画”这类现象,更进一步地撕裂了战后绘画(特别是具象)与现代主义创新纲领间的最后一丝联系。此后,绘画更多与艺术家的“表达”相关,而不是形式语言创新相关。

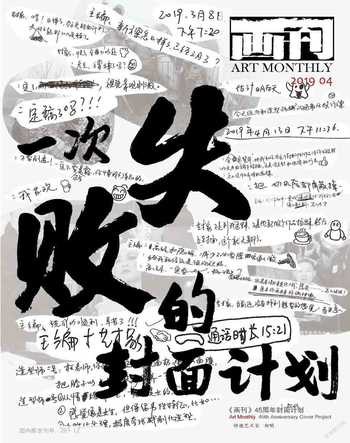

而在中国,绘画的情况更复杂。由于新中国的社会主义实践,现代主义及其后的战后艺术思潮在20世纪50年代至70年代的漫长时段基本无法得到传播,更别提生根发芽。直到70年代末80年代初,在拨乱反正和改革开放的社会主潮推动下,现代艺术才重新在中国萌发。这种萌发也不完全是自发的,西方现当代艺术资料的引介也发挥了极为关键的作用。这种引进是全面化的,古典主义、现实主义、浪漫主义、象征主义、现代主义、后现代主义都一齐涌来,中国艺术家非常直观地从视觉方面来理解西方艺术史的演变逻辑,并将现代主义作为最重要的轴心,似乎艺术史是由现代主义支撑起来的。现代派绘画异彩纷呈的多样风格无疑极大地吸引了中国当代画家,他们大部分都认为中国当代绘画应以现代派绘画为基本参照系,也把形式自律和范式创新看作最重要的价值取向。从19世纪末至21世纪,中国艺术与社会主潮一致将进化论视为历史的根本法则,中国当代艺术与绘画领域都将不断更新作为关键指标。由于绘画这一媒介总体上无法再具有介入社会、激发问题的能量,再加上自身媒介的局限性太大,因此对自身更新的焦虑更甚。在当代艺术门类中,装置、影像、行为很难被收藏,销售的主体还是绘画,但绘画的收藏价值主要由原创性和创新性构成,所以资本市场也急切地寻觅着为绘画赋予“新”的意义。这种内在焦虑导致艺术家和批评家、画廊主、媒体常迫不及待地宣布某一种“新绘画”又诞生了。

然而,绘画自极少主义后便无法在基本范式上做到“新”,中国当代绘画的形态模式是对西方(自古典至新表现、新莱比锡画派)的全面吸纳,再加上中国传统线条造型观和民间形式感的融合,在范式上主要体现出杂糅和因袭的迹象。“新”大多只能反映在叙事设计上,而叙事的手法也常常是从视觉艺术史的成果中“萃取”而来。在本体意义上,绘画的“新”几乎变得不可能。但仍有大量从事绘画的人,在自己的实践中尽量注入一点个人的体验和想象,最后形成了多元化的趣味格局。在21世纪以来的中国画坛上,任何被称之为“新绘画”的潮流,就其本质而言是一种并不算新的趣味对此前某种不见得更旧的趣味的清算。因此,“新绘画”是高度语境化的,与绘画本体几乎完全脱钩。如果“新”仅仅是在表征特殊语境下的趣味斗争或文化政治博弈,我们是否也可以说人类漫长的历史上不断出现“新绘画”现象,哪怕这些“新绘画”在形态上毫无新意?如果这一论断成立,那么频繁出现的所谓“新绘画”几乎在意义层面完全是空洞的能指。

绘画早已不必担负前卫的任务,它回到它自身,成为一种更加低调的媒介。对于不再奢求担当文化先锋的画家而言,真正的创作自由才开始出现,而“新”确实越来越不要紧了。在今天再谈论绘画的“新”,除了能提醒我们抵御刻意的模仿和因袭,已经没有其他意义了。其实无论当代绘画还是更为广义的当代艺术,作品的价值越来越与“新”无关,而是与其“异质性”有关;异质性在实质上打开了历史时间的真正多元性,给各个表达者更自主的实践空间;也只有出现了真正的异质性,主体性的封闭与自大才能被互为他者的全面冲击所瓦解,让绘画的美学和观念能在充分个性化的前提下保持持续的活力。对于每个画家而言,追寻“异质性”,并非要对艺术史进行干预,而是让今日的自己抗拒昨日的自己,让今天的异感得以显现,不懈的自我陌生化和异质化才能抗拒强大的美学惰性和固化思维。在今天,不必求新,但须有异。需要我們注意的是:真正的异质性是内发于个体的具体语境之中,不是“努力”、“演绎”可以得来。异质性的诞生方式与创新性的生产属性也有根本差异,随着经验的趋同化和艺术行业的教条化,异质性也变得更加不易得到,需要艺术家具备更大的勇气、更强大的个体能量。而“新”随着语境的反复无常却变得越发廉价或混沌,直至逐渐丧失其挑战性和批判性。

注释:

[1]我们通常认为新表现主义是上世纪70年代崛起的一种艺术思潮,一旦我们认真考察艺术史的实况,会发现德国新表现主义在60年代中后期已经出现了明显的群体化迹象,而且产生了一定的影响力,这比通常的说法要更早。