从静态字符到动态图文: 网络表情包研究的十年回顾

2019-09-10彭华美郑勇华邱婷程

彭华美 郑勇华 邱婷程

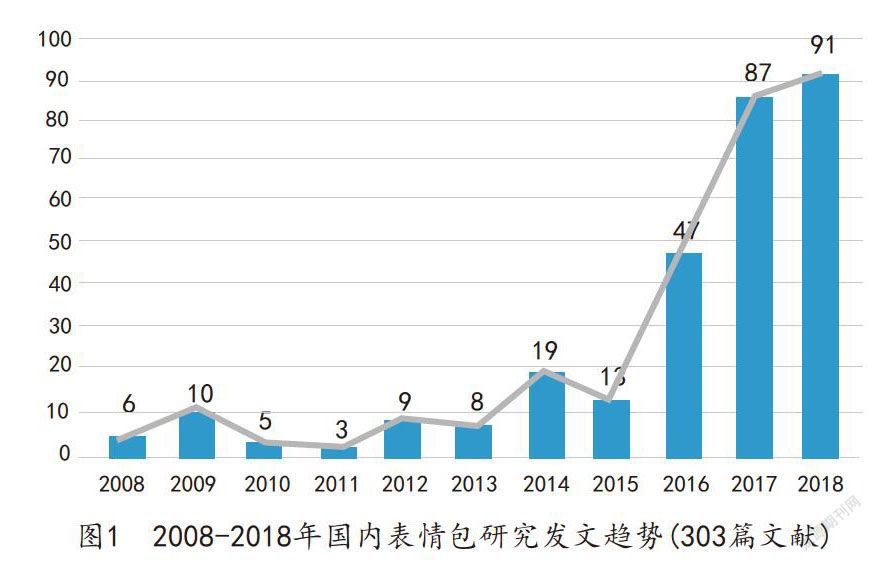

摘要:网络表情包不仅是人们在网络中传情达意的重要载体,更是网络聊天中不可缺的沟通工具。以CNKI期刊数据库中2008-2018年共303篇关于表情包研究文献为研究对象,从时间分布、作者机构分布、主题分布和学科分布等方面分析当前研究现状,并通过高频关键词的社会网络图,总结出网络表情包研究热点。研究发现:(1)从2016年起国内学界对表情包研究整体呈现爆发式增长,并由“新闻与传播”学科渗透到多种学科领域;(2)研究呈现“网络表情包的网络社交研究”“网络表情包的文化特征研究”“网络表情包的视觉研究”三个研究热点;(3)研究数量虽多,但有影响力的成果很少,重实践轻理论研究,尚未形成稳定的核心研究团队。

关键词:表情包 网络表情包 文献计量 可视化

一、引言

根据科技公司SwiftKey对全世界范围内最受欢迎的Emoji表情数据分析显示,“笑中带泪”表情被《牛津词典》收录为年度高频网络热词,Emoji在一定程度上成为跨越国界的通用语言。[1]表情包概念最早由美国法尔曼教授[2]在1982年提出,但目前学术界对其还未有确切定义。通俗地说表情包是源于网络的表情符号,是人们在虚拟空间传递情感、交流吐槽、嘲讽的独特符号,也是重要的社交互动工具,承载着众多社会热点、社会文化和网民心境。其发展历程划分为三个阶段:一是ASCII字符表情阶段(1982-1999),[3]如“(T T)”表示流泪。二是Emoji黄脸表情阶段(2000-2005),[4]如QQ圆形小黄脸与人人网的方形小黄脸。第三阶段是图片动漫表情阶段(2006-),[5]如“兔斯基”(Tuzki)、“炮炮兵”等一系列静、动态图片表情。之后时期,融合多种元素的自定义表情包如“小猪佩奇”、“姚明脸”、“假笑男孩”等,主要以热播电视剧、流量明星、热点事件为素材进行创作。30年历史更新迭代,表情包经历了由字符表情到动态图文表情,再由官方设计到网民自制阶段。在此背景下,国内学者对表情包展开了炙手可热的研究,并在2016年涌现出大量研究成果。既有研究主要围绕网络传播、视觉修辞、青年亚文化等多个角度,对表情包的发展历程[6]、文化价值[7]、风靡成因[8]、影响分析[9]等方面展开分析。对于表情包已有研究成果,虽然有少量学者进行了综述研究,如:孙晓婉、马汇从文化价值的层面进行综述研究,但过往研究主要以描述研究为主,研究结论相对较为主观,说服力难免不足,且鲜有学者采用文献计量的方法对国内网络表情包的研究现状、研究热点和研究前沿进行系统梳理及可视化分析。

从整体上看,目前中国表情包传播研究进展如何?中国表情包研究的核心作者群及机构有哪些?中国表情包的研究形成了哪些热点主题?本文采用文献计量分析和内容分析相结合的方法对过去10年(2008-2018年)表情包研究的相关文献进行系统梳理和可视化分析,以解答以上提问。

二、数据来源与研究方法

(一)数据来源

在中国知网(CNKI)期刊数据库中,以“表情包”“表情符号”“网络表情包”“网络表情”“网络表情符号”为关键词对所有学科领域进行精确检索,检索时间2019年4月21日,时间跨度设置为2008年-2018年,文献类型为全部中文期刊。共检索到461篇文献,除去会议通知、报纸、评论、讲话、无关键词字段等无效文献,最终得到有效文献为303篇。

(二)研究方法

本研究主要采用学术文献分析可视化软件CiteSpace(Citation Space)为研究工具对303篇文章进行了以核心作者、核心机构为主的统计分析,目前该软件已被国内外学者应用于众多领域,以探析特定主题的研究现状、前沿与热点等问题。结合pakjet绘制高频关键词共现图谱呈现的方式,可精准探析表情包研究领域的热点主题与研究走向。

三、研究结果与分析

(一)发文趋势

如图1所示,国内表情包研究始于2008年,该研究领域经历了从被少数人关注再到逐渐重视的过程。2016年前,表情包仅作为社交平台中的一种网络语言,鲜被提及于研究成果中,相关研究仅有73篇,大多数研究者并未对该主题进行过整体的探究与分析。而在2016年,随着“FB表情包大战”、“洪荒少女傅元慧”等现象走红,文献量呈现快速增长趋势,此时表情包进入大众视野,文献量达47篇。2017年后,结合各类热点话题事件的网络表情包产生,如“蓝廋香菇”“葛优躺”“达康书记”等,文献量出现爆发式增长,总计87篇,2018年共91篇。

(二)作者分布及发文机构

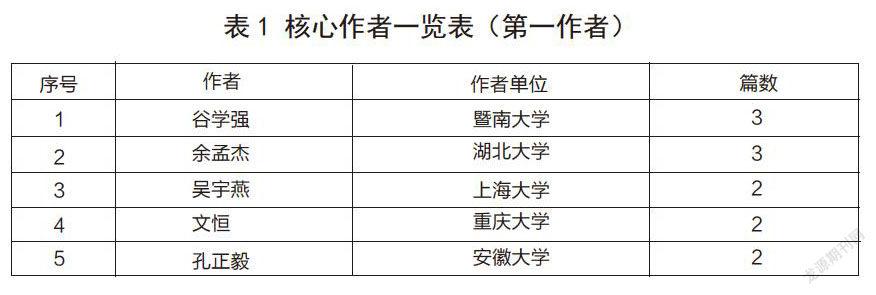

随着研究发展的兴起与深入,涌现出一批高发文量学者,成为了该研究领域内作者群的核心力量。根据普赖斯定律(Price Law),其中Nmax为该研究领域内发文量最多的第一作者的论文数。因此计算出核心作者的最低发文量为1.297,统计发文量为2篇及以上的第一作者为核心作者,见表1。

分析数据表明,在303篇文献中第一作者有281位,其中發表达到3篇的第一作者有2位(谷学强、余孟杰)、2篇的有3位(吴宇燕、孔正毅、文恒),占总发文量的1.8%。另外,1篇的有276位,占比例高达98.2%,可见发文数为1篇的作者占绝大部分,说明中国在表情包研究领域中缺乏较为稳定的研究群体,而目前相关研究的第一作者发文量较低,大多数作者仅仅是浅尝辄止。

同理,依照上一节普赖斯定律公式,对303篇样本文献发文机构进行计算,统计出核心研究机构最低发文量在2篇及以上,见表2。

由表2可知,共有20所机构成为核心发文机构,其中发文量在5篇的机构1家,如四川大学;发文量在3篇的机构3家包括安徽大学、西北师范大学、南京艺术学院;发文量在2篇的为中国传媒大学、中国人民大学、北京邮电大学、上海交通大学、武汉理工大学、上海大学等16家。具体而言,大学是表情包研究核心机构的重要组成部分,且跨地区、跨机构间的合作关系有待加强。

四、基于关键词共现的表情包研究热点分析

(一)关键词共现分析

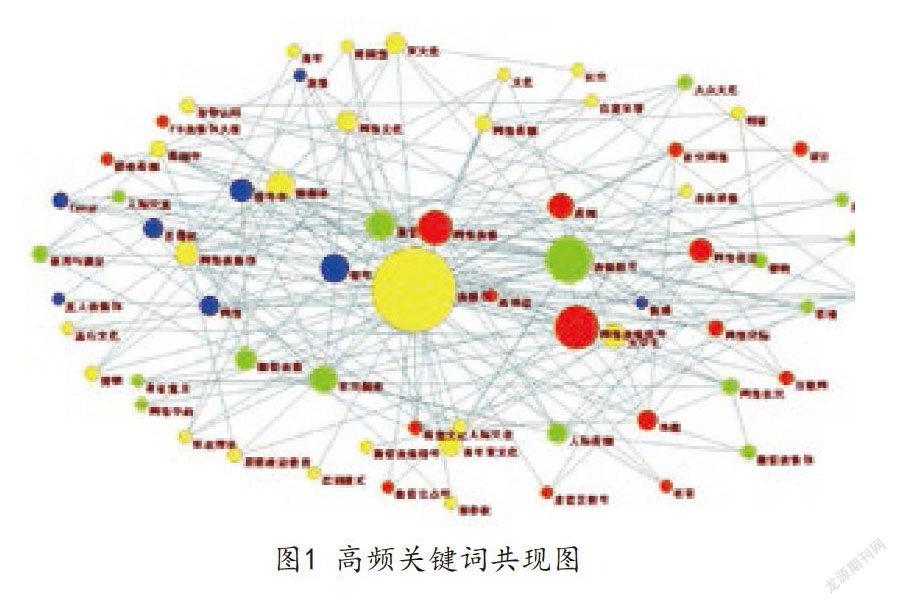

关键词可以反映一段时间内某研究的热点与重点。通过运用Pajek软件对出现频次较高的关键词进行统计分析,绘制出表情包高频关键词共现图谱(图2),可以了解表情包研究领域的研究热点。图中圆圈大小表示关键词出现的数量频次高低,节点之间的连线粗细表示关键词之间共现频率系数的高低。由图2可知,节点最大,节点度值最高的关键词为“表情包”,是该研究领域的核心热点,其次“网络表情符号”、“表情符号”、“符号”等关键词紧接其后,在表情包研究中拥有较大关注度,并与该领域其他关键词联系程度较强,反映出当前研究主要集中于对表情包与网络社交、青年亚文化、视觉传播等方面的关联研究。综合以上关键词,可以发现该研究领域涉猎范围较广,一些边缘词汇也出现其中,是日后值得深入探究的新兴研究领域。

(二)研究热点分析

根据图1高频关键词的共现聚类分析,对表情包的研究热点进行提取,最终概括研究的主要热点领域大致归结为以下四个部分:

(1)表情包的网络社交研究

表情包在社交媒体尤其是即时通讯中使得信息传播交流变的更加直观、富有温度,俨然成为人们进行交流的社交媒体标配。因此在已有研究成果当中,此类研究多从网络人际传播视角出发,对表情包的使用动因与发展趋势进行研究。

使用动因方面,主要从外部环境与个人需求两个视角进行研究。第一,外部环境,李琳等人认为电子传播媒介的发展极大地推动了社交表情符号的传播,例如微信、微博等新型网络媒介成为表情符号传播的重要工具;其次,表情包的使用、传播与移动终端技术、现代计算机与网络技术的突破密不可分,多种技术支撑与传播平台的共享,使得表情符号不仅在现实世界中充当大众娱乐工具,也是人们在网络空间中进行交流的必要符号。[10]第二,个人需求,李保华通过研究网络表情流行背后的传播逻辑,认为表情包克服了使用者身体缺场与非语言线索缺失的困难,给予人更多的情感照料,优化交流语境的同时满足了传授双方信息隐喻与娱乐交往的心理需求。[11]

发展趋势方面,既有研究侧重于发展历程的梳理与未来趋势的预想。第一,谷学强从非语言符号出发,认为网络表情符号经历了字符表情符、图片表情符、视频表情符的三代发展演变过程,其中每一种网络表情符的出现都与其相应的技术条件和社会环境息息相关。[12]在表情包的未来发展上,董江艳认为应当坚持理性辩证的眼光看待表情符号的发展,有效规范表情符号的使用。[13]郑满宁总结网络表情包发展历程,对表情包流行背后的传播逻辑进行了分析,指出表情包符合人最本能的直观表达和情感诉求,在社会减压方面发挥了积极作用的同时也容易造成社会话语生态变革。[14]通过对表情包使用的深层动因与发展趋势探究,研究发现对表情包的使用虽然能够最大程度地满足情绪表达、趣缘社交和个性彰显的需要,但也应警惕并及时应对表情包热所带来的问题。

(2)表情包的文化特征研究

网络时代源于网络媒介信息的共享式傳播与创造性制作,因而表情包在网络空间中具有虚拟性、开放性与互动性的传播特征。但当前研究重点关注表情包本身所具有的青年亚文化特征,基于文化理论层面与文化发展影响方面的探究居多。在文化理论层面,从使用与满足理论视角出发,分析网民对于表情包使用的多样化需求,进一步考量网络表情符号对使用者产生的影响研究较多。周静认为表情包兼具形象性、娱乐性、情感性及替补性特征,能满足用户真实交流、直观表达突出个性,自我实现等心理。[15]匡文波通过分析表情包使用心理、行为特征与影响满意程度等因素,探讨当前高校青年群体的表情包使用与满足情况[16]。在文化发展影响方面,作为当下最为流行的网络文化,青年群体是表情包的主体创作使用人群,青年群体追求鲜明个性、表达自我的强烈内需产生了新的网络文化,与主流文化相比,表情包作为一种网络亚文化,其反讽与自嘲的内容创造了不同的语境与价值观,这在一定程度上解构了社会主流文化,在形式上对主流意识形态发展造成了影响。

(3)表情包的视觉形式研究

既有研究将表情包看作为一种图形艺术,从图形构成或视觉传播角度出发重点探究表情包的构成元素与审美认知。构成元素研究,当下这些具有视觉冲击力的表情包是新生代网民交往、发言和行动“图像武器”,表情包主要以戏谑式结构为主,制作过程中附有审丑、夸张、讽刺、剧本化、粗制滥造、性与污文化等共同元素来表达使用者们的不同情绪及审美价值。[17]表情包通过其独有的视觉表达形式,可使用户找到情绪宣泄的出口,其流行现象印证了人们在现代生活中存在的多种情感与审美认知。[18]审美认知,已有研究认为受众对表情符号的接受与拒绝都属于审美活动,网民对表情包的审美认知包含审美心理的愉悦、构建自我形象、心理需求等。[19]众多学者从后现代的角度出发进行研究,如邵娟、张德胜等人基于“傅园慧表情包走红网络”事件,探讨并分析了奥运表情包在视觉传播中的多个特征,认为表情包是一种全新的视觉传播形态,它不仅可以促进体育传播,还能对事件进行解读和评价,蕴含了创作者的多样情绪和内在观点。[20]

(4)表情包的法律权益研究

网络的开放性使得各类形式丰富的表情包在短时间内得以面向更多受众实现快速传播,但与文字信息不同,表情包的创作素材不仅以流量明星、影视剧截图为主,通常还由动漫、流行语等多元化信息组成。因而基于产业经营与使用规范层面对表情包进行探究的不在少数,这也说明表情包的开发与使用问题正逐渐受到重视。在产业经营层面,研究主要集中于法律权益的研究,商家为了实现自身盈利,在未经本人允许的条件下,私自开发表情包收费项目而被明星本人起诉事件,反映了表情包在商业活动上的肖像权侵权行为。[21]可见以营利为目的表情包在制作与传播的过程上,必须要在法律的限制范围内进行,具言之,打造符合主流价值观、合乎法律权益、满足市场需求、广泛覆盖目标受众的表情包营销渠道,才能加快塑造品牌效应,提高品牌知名度,增强与消费者的互动性。使用规范层面,网络伦理道德是研究的重点,譬如基于《二十二》电影的表情包二次创作事件中,充分体现了突破道德底线、法理与伦理的表情包使用规范问题。因此,必须加大对那些以贬低侮辱、恶意丑化、夸张扭曲真人形象不法表情包的惩治力度,在承担相应赔偿的同时,增强网民的法律意识,是促进网络空间法制化,达到表情包最佳传播效果的有效保障。

五、表情包研究存在的问题

通过对现有文献的梳理分析,本文发现目前国内有关网络表情表的研究主要存在以下3个问题:

(一)研究主题少,成果少

从研究文献量来看,虽然有关网络表情包的总体研究数量、研究人员与研究机构不少,但大多数只关注表情包作为网络文化出现的现象成因、失范行为,并从多种学科视角出发进行简单的探讨。研究主题主要集中在人际传播、青年亚文化及视觉传播等方面,其研究主题仍有待拓宽;如此同时,目前还未出现“领头人”式的研究作者与研究机构。

(二)研究往往只重现象,内容深度不足

国内相关研究结果显示,目前学者们对表情包传播的研究多止于发展趋势、传播形式、影响分析与策略应对等浅意层面,更深层次的产生机制、文化背景与具体内容的研究成果还非常少。如2016年内表情包研究主要按照网络传播研究的基本理论与思路,对其走红网络的趋势、形式、现状与影响进行分析,但国内少有学者对表情包文化传播的机理与实践进行量化研究。

(三)研究方法单一,方法意识不强

目前大数据、图像与视频分析技术在众多学科研究中广泛运用,但目前鲜有学者用以上技术来研究表情包的传播效果、传播文化等问题。如何运用这些量化的研究方法来对表情包领域进行深化研究是当前亟待解决的问题。

六、研究结论与展望

当前网络表情包的研究已经引起国内学术界的关注和重视,尤其从2016年起相关研究呈现爆发式增长,呈现“网络表情包的网络社交研究”“网络表情包的文化特征研究”“网络表情包的视觉研究”三个研究热点。但总体来看,该领域的研究存在重实践描述轻理论研究,缺乏有影响力的研究成果,核心研究群体尚未形成,具有研究层次尚待提高。因此,该领域未来研究应该进一步拓展研究主题,深度挖掘网络表情包与人类传播活动的关系,如网络表情包与传统问题、流行文化之间的关系。同时,积极推进网络表情包传播的理论研究,借鉴文化传播、符号学等学科的理论展开对网络表情包的传播理论研究。还有借用社会学、管理学的量化研究方法,开展规范化研究,以便弥补现有研究的不足。此外,由于本研究只选取CNKI数据库收录的相关文献,希望后续研究进一步融合其他数据库的相关文献。

参考文献:

[1]赵莉莉.从网络表情包看社交媒体时代新型群体表达[J]. 新闻战线, 2017.

[2]邱源子.移动互联时代之表情包传播阐释[J].新闻与写作,2018(08):50-53.

[3]謝振宇.IM过程中网络表情符号及其功能[J].青年记者,2016(20):82-83.

[4]伍静.新媒体时代表情包发展的传播学解析[J].出版广角,2016(15):83-85.

[5]解子钰,刘冰.表情包:特殊的新型网络社交符号[J].青年记者,2018,No.605(21):88-89.

[6]赵爽英,尧望.表情·情绪·情节:网络表情符号的发展与演变[J].新闻界,2013(20):29-33.

[7]孔正毅,吴慧珺.网络语言的后现代精神简析[J].新闻大学,2015(02):44-49.

[8]曾妍.社交媒体中表情包的特点及流行原因[J].青年记者,2017(26):101-102.

[9]宋小康,朱庆华,赵宇翔.社会化媒体中表情包使用对信息交流效果的实证研究:基于言语行为理论[J].情报科学,2019,37(05):121-128+165.

[10]李琳,李晓君.从表情符号的流行看“亚文化”的传播及意义[J].传媒,2017(4):79-81.

[11]李宝华,邓年生.网络表情流行的传播逻辑与话语转向[J].新闻界,2016(24):47-51.

[12]谷学强,胡靖.非言语传播视角下网络表情的传播功能研究[J].新闻界,2017(03):46-50+100.

[13]董江艳.微信表情包与自我形象表达——以“拟剧理论”进行分析[J].青年记者,2016(29):11-12.

[14]郑满宁.网络表情包的流行与话语空间的转向[J].编辑之友,2016(8):42-46.

[15]周静.基于使用与满足理论视角探析网络表情符号[J].出版广角,2016(18):77-79.

[16]匡文波,邱水梅.大学生的微信表情使用行为研究[J].国际新闻界,2017(12):123-137.

[17]吴志远.图像“武器”:“表情包”的话语与意蕴[J].新闻界,2018.

[18]蓝芝同,谭亚丹.青年亚文化视角下表情包的传播探析[J].出版广角,2017(6):70-71.

[19]于风.接受美学视域下的受众研究——从网络表情包走红谈起[J].青年记者,2017(11).

[20]邵娟,张德胜.奥运视觉传播的后现代景观——从傅园慧表情包走红网络谈起[J].新闻与写作,2017(03):96-98.

[21]董超格,薛建兰.网络表情包使用的侵权分析[J].出版广角,2018(14):71-73.

(作者单位:贵州民族大学传媒学院)