殷商玉器鉴定零拾(下)

2019-09-10董立平

董立平

五、玉璧、玉环

按照《周礼>记载,商周时期的玉质礼器包括璧、琮、圭、璋、琥、璜六种,历代文人称之为“六瑞”。其中,用以礼天的璧,按《尔雅>的定义分为璧、瑗、环三种。“肉倍好谓之‘璧’;好倍肉谓之‘瑗’;好肉若一谓之‘环’。”

已故著名考古学家夏鼐对此有不同看法。他说:“无论用哪一种来解释《尔雅>都和实物情况不符。发掘所得的实物,肉、好的比例很不规则。他们既不限于这三种比例,并且绝大部分不符合这三种比例。我建议把三者总称为‘璧环类’。” “商代墓中的璧环类多出于死者胸前或腰侧,其用途可能也是如此(指悬挂在身上——著者)。”(《商代玉器的分类、定名和用途》《考古》1983年第5期)夏鼐实际上是对《周礼》中“六瑞”的说法从考古实践上作了否定。鉴定者在鉴定实践中,要相信的是考古实践,而不是古代典籍上的那些荒诞不经文字。

璧,从新石器时期开始,基本造型都是圆形片状中孔。战国时期在外缘处增加了凸出的纹饰,称为“出廓璧”。唐代以后玉璧的直径大大缩小,有些在单面增加了龙纹、螭虎纹和花卉纹等深浮雕图案,从而演变成纯粹的腰间佩饰品,俗称“系璧”。只有殷商时期的部分玉璧在形制上出现了变化,非常独特,这是鉴定过程中所应该注意的。殷商时期的玉璧根据器型可以分为两式:I式璧和n式璧。

I式璧,即最普通常见的圆形片状中孔器,又可分带工与素璧两种:带工的殷商玉壁极其少见,笔者仅见天津博物馆收藏一块殷商时期青玉龙纹玉璧,直径7.9、厚0.3厘米,可惜这是一件征集器,不能作为殷商时期玉璧的标准器。除此之外,再也没有出土器可以证明殷商时期确实有带工玉璧。

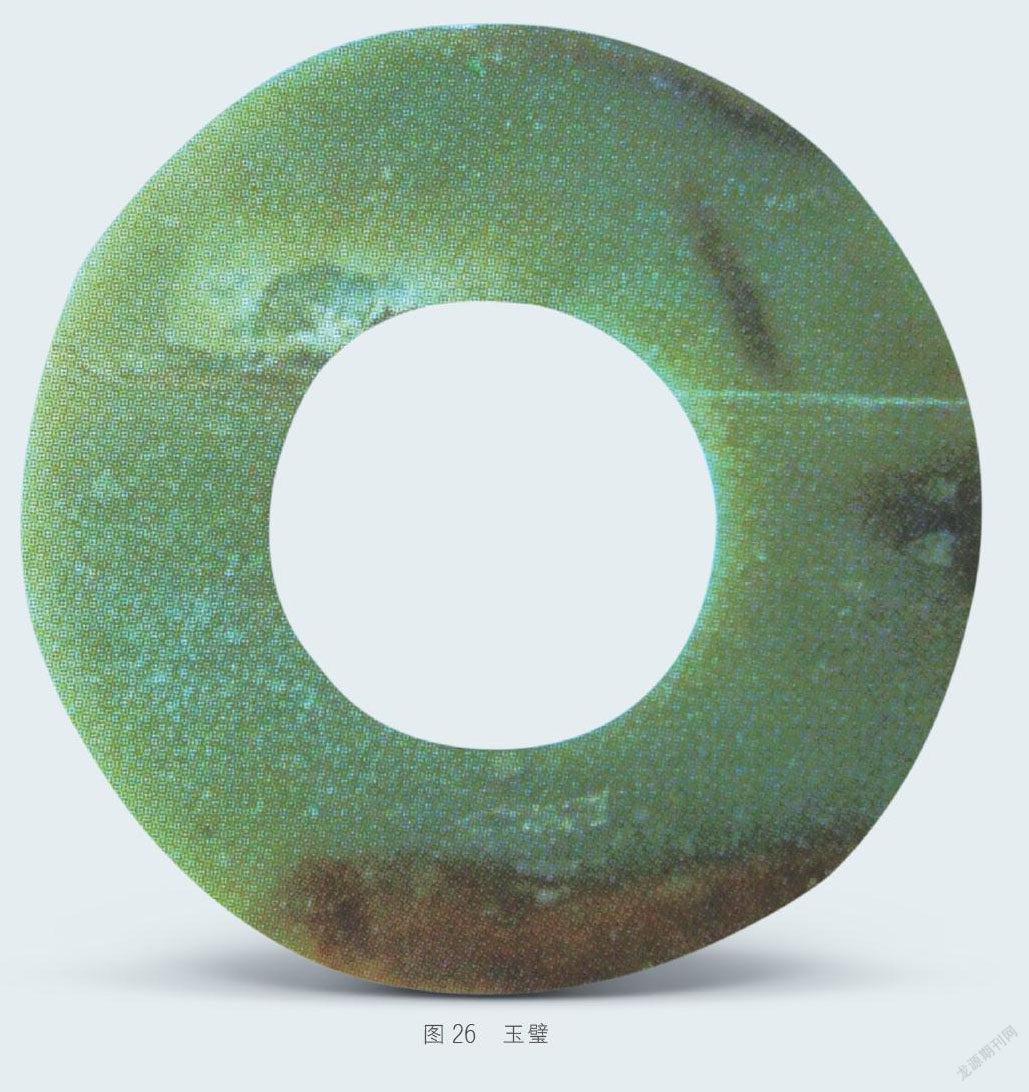

素璧的形制与良渚文化时的玉璧基本相同,材质多使用地方玉。图26这件玉璧出土于河南省新郑县,质地是青绿色的南阳玉,石性大、通透度很低,两面无工,一面保留着明显的汉剫,带有殷商时期玉璧开料薄厚不均匀的原始工艺制作特征。

与I型玉璧相近的是殷商玉环。从形制上讲,殷商玉环的基本特点与I型玉璧相似,只不过是“好”与“肉”之间的比例不同。通俗地讲,就是孔大边儿小(图27)。图26与图27这两种器型的鉴定特征都是器身没有纹饰,内外缘也因为没有圆弧过渡而显得方正,但又不像战国玉器的边缘那样锋利。I式璧环的设计特征比较简单,不太容易断代,很容易与战国相混淆。

Ⅱ式璧在民间所见甚少,也是圆形片状,只是在中孔的正背处凸出有高度不一样的“墙”,有些像衣服的领子,俗称“起领璧”(图28)。领的高低没有统一的标准,譬如妇好墓出土一块Ⅱ式璧,直径18.6、领通高1.4厘米;而江西新干县大洋洲殷商大墓出土的一块Ⅱ式璧,直径18.3厘米,与妇好墓的那一块大小相近,领的通高则为2.4厘米。

通过对殷商时期玉璧出土器的鉴定特征归纳,可以得到这样的认为:

第一,殷商时期能出土玉璧的高级别大墓为数不多,所出土的II式璧为数更少。

第二,“起领”是殷商时期璧环器的独特形式,在绝对缺少信息沟通的条件下,相距遥远的各地却都能不可思议地遵守着大体统一的器型规制。

第三,殷商时期玉璧所使用的材料,没有新疆和阗玉材质,岫玉材质也不多见,所用几乎都是出土地周围的地方玉或美石,这是殷商时期玉璧材质的一个特征。

图28这件起领璧材质是石性很大的黄褐色地方类玉,属于江西省新干县大洋洲附近的一种美石,材质上带有黑色波浪形石纹(图29)。这种材质在其他时期的玉器里很少出现,很有可能就是江西境内的特有石材。

六、四种常见片状玉动物造型

殷商时期常见的小动物有鱼、鸭、鸟、燕、虎、龙、象、牛、马、兔等。圆雕、片状都可以见到。在造型设计上,圆雕动物基本上造型写实,也就是雕什么像什么,片状小動物的造型比较复杂,主要有四种造型:

1.皮影式造型

殷商玉器普通动物造型的重要特征,是轮廓外沿线走向生硬,缺少圆滑的转折走向。生硬的转折与折铁线形成了一整套和谐的表里组合,具有典型的皮影特点,即对器物细部结构忽略不计,不加刻画,但其比例与势态却很准确生动。

图30是一件1953年出土于河南省安阳市大司空村的玉鹰。玉鹰的轮廓线条强调方体造型所带来的视觉力度冲击,而舍弃了圆润的线条滑动。玉鹰身体上线条不多,但是不抽象,观者可分辨鹰的喙、翼、尾、爪。特别是鹰喙造型方硬,本来呈圆弧形的勾喙被塑造成转折近90度的直角,将雄鹰的孔武霸气表现出来,时代特征异常明显。著名画家李苦禅最擅绘鹰,他的鹰喙即以方峻变形闻名于世。如果熟悉殷商古玉当中鹰造型的话,就不难解读苦禅笔下鹰喙的塑造,其实就是借鉴殷商玉鹰,是殷商玉鹰的翻版(图31)。

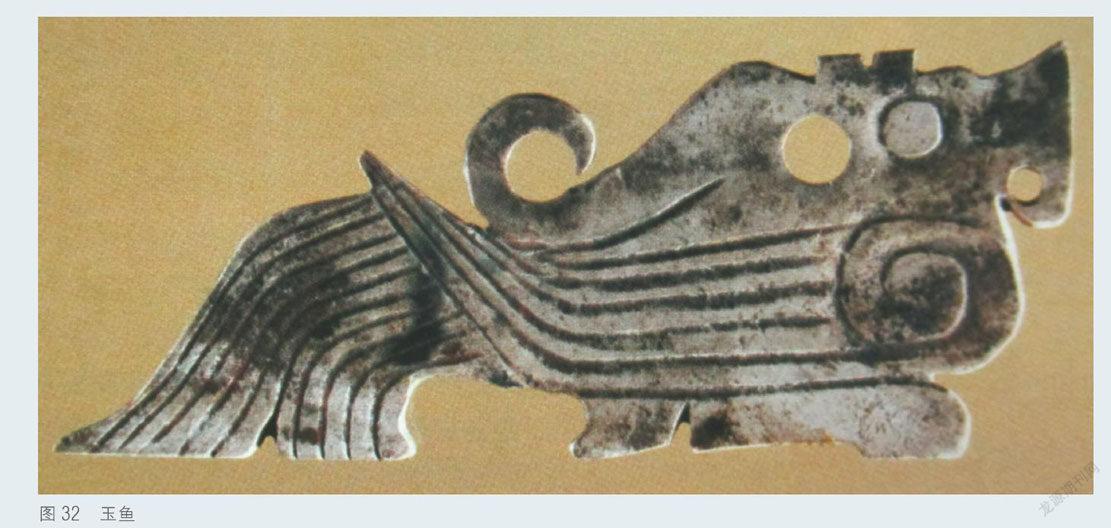

图32与图30同出于河南省安阳大司空村,图30的尾羽向上翘,与鹰的尾羽羽尖方向相符合,所以称之为“鹰”是没有争议的;图32尾的方向改为下垂,且中间还琢有一个小豁口,这与鹰的尾羽完全风马牛不相及。而且图30鹰的嘴部上沿平直,图32嘴部的上沿线是上扬后作锐角转折,与殷商时期的玉鱼很相近;下垂尾部底线中间的小豁口,也正是鱼尾中间的分叉。所以图32不是鹰造型,而是一条鱼。殷商有几件被命名为“鹰”的造型,其实都是鱼。导致识读歧义的,与皮影式造型特点不无关系。

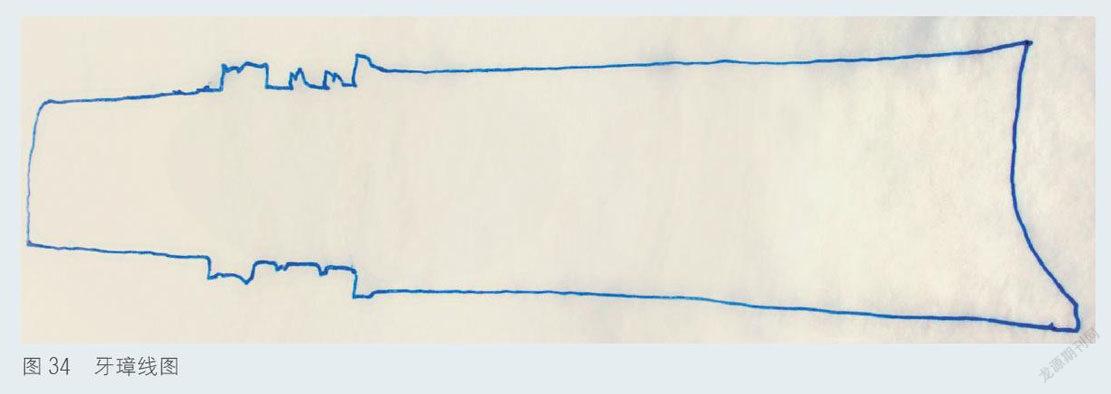

在殷商玉器中,还有一些难于读懂的造型,比较典型的就是所谓的“牙璋”。笔者以为,牙璋的初形,大概就是某种爬行动物譬如蜥蜴的皮影式俯视造型经抽象设计而成。

观察河南省偃师二里头出土的商代早期牙璋(中国社科院考古所藏,图33、34),四川省广汉市三星堆出土的商晚期的牙璋(四川省考古所藏,图35),均可看出是爬行动物的俯视皮影造型。

殷墟妇好墓出土的一件壁虎形玉刻刀(图36),造型与牙璋有着渊源关系。这类动物造型的一个最大的设计共同点就是,外造型的轮廓线以方为主,转折硬朗干脆,绝对没有任何一点为了加强视觉美而修饰的成分,这就是殷商玉器的重要风格之一。

2.写实类造型

殷商玉器中的写实类造型能够准确地描绘出动物的基本形态。比如图37是一件传世老生坑玉虎,造型不抽象,一望可知。写实类造型与皮影式造型同为殷商玉器的主要设计风格,直接影响西周玉造型。不少收藏者每每谈及殷商玉器的造型,总以为只有皮影式一种,而忽略写实类,其实写实类造型的存世数量要高于皮影式。

3.构图异常造型

殷商玉器中小动物,常使用类似于散点透视的方法,把不同视点的动物组合成像在一个平面之上,这倒是与传统中国画移步换景的透视原理高度一致。图38是一件殷商时期的玉燕,设计者将读者的视点放在了飞翔中燕子的上面,俯瞰燕子的脊背和翅膀。但是,燕子的眼睛是分长在头的两侧,与平展的身体翅膀不在一个平面上,我们原本不能看到,而此器上两只眼睛与身体同处同一视点的平面上,不合情理的构图留却给人以不可思议的意味。

在中国玉器史上,这种以俯视、仰视为视点的造型,从红山文化开始,到了殷商时期已经进入到了最后的终结阶段,西周时期未必完全绝迹,春秋、战国以后绝对不见了。

4.抽象造型

图39是1985年在山西省灵石县旌介村1号墓出土的一件殷商时期的玉雁,整体造型呈“M”形,好像后世文房用的两峰笔山,玉雁的眼睛用一个供穿绳的孔兼饰,通体没有任何纹饰。

最简单的造型必须用最丰富的想象来解读、欣赏。这件玉雁与林风眠笔下低空飞翔的芦雁高度神似。笔者以为这件玉雁可为中国玉器史上的抽象经典。

七、玉工具、玉兵器

1.玉工具类

殷商时期工具类玉器的种类并不是很多,比较常见的有玉锛、玉斧、玉铲等。这些玉质工具的特点是:

(1)工具类玉器的表面几乎都不雕琢纹饰,证明了工具类玉器在当时等级并不很高,极有可能就是把生活中不可或缺的工具用玉雕琢而成,为死者随葬。当然也有例外,四川广汉三星堆出土了一件玉锛,在接近顶部的地方琢有两条阴线作为纹饰,属于比较少见的个案。

(2)玉质工具的保存状态都比较完整,没有明显的因使用而导致损伤譬如崩口、钝刃等痕迹,说明玉质刃具在殷商时期只是一种高级的随葬品,而非实用器。

(3)玉质工具的刃口可以分为两种,一是磨制得薄而锋利的双面刃,这样的刃具属于割削器,我们往往称之为“玉刀”或者“玉斧”(图40);二是磨制呈浑圆、不锋利的一面坡刃口,比如俗称的“玉锛”(图41)。

(4)玉质工具的厚度一般在1厘米左右。

在形制上,玉质工具的器型比较容易混淆的是锛、斧与兵器中的钺。

斧,是一种带有锋利刃口的割削器,作用大概与现在的刀差不多。图42是一件殷商时期的玉斧,双面磨刃,从侧面图观察,轮廓線条很硬,干脆简洁,刃口锋利依然,是比较典型的商代玉斧风格。

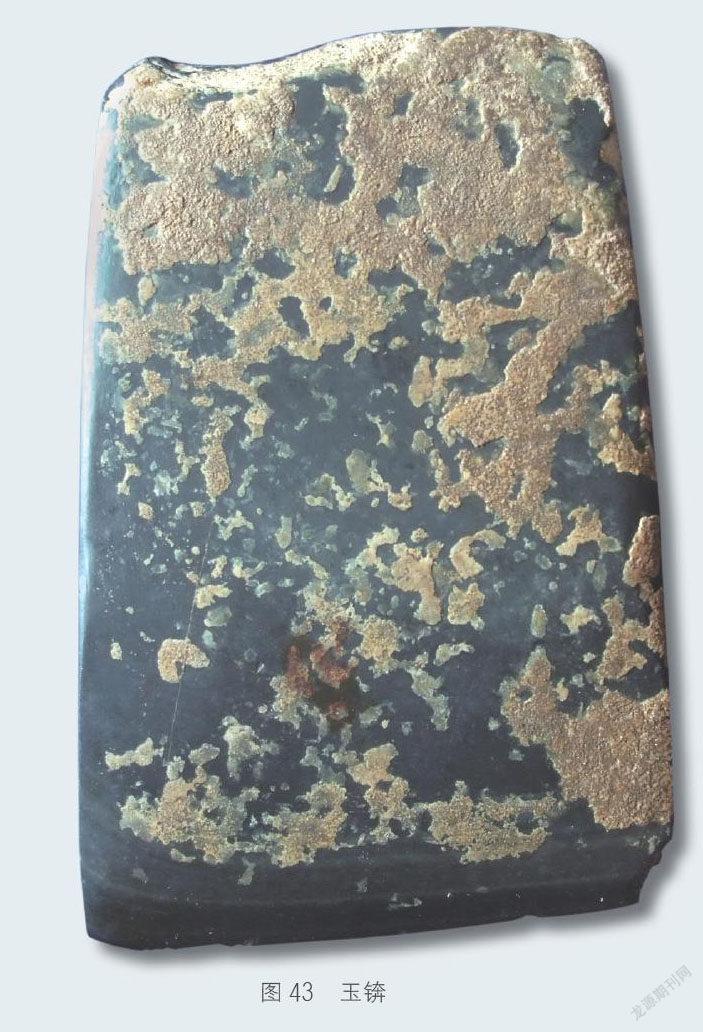

锛的原始功能与斧不一样,应该是砍凿工具。为了能够承受猛烈的撞击,所以锛都是单面磨刃,刃口浑圆而不锋利(图43),普通锛的造型除了刃口区别以外,与玉斧基本上相同。在殷商时期,还有另一种带“段”的锛。所谓“段”,就是在锛的底端出现一层向下的台阶。新石器时期的“段”较长,而殷商时期则很短,更像是榫的一种。

锛、斧的整体形制质朴简练,没有多余的纹饰设计,大概与实用器的出身有关系,这就给现在的辨伪带来了不小的麻烦。鉴定者主要应从研磨工艺特征上寻找鉴定依据,在殷商时期的那种原始研磨工艺状态下,玉斧、玉锛表面所留下的研磨痕迹一定具有特定的时代工艺属性,这是非常重要的鉴定依据。至于包浆、土蚀、沁色等几个方面的状态,都属于判断的辅助依据。锛、斧等工具具有双重的造型标准:一方面它寄形于工具,具有实用器的简单造型;另一方面它又是殉葬的玉质艺术品,具有装饰性的造型因素,所以出土的玉质工具与出土的实用石器还是存在着一定的区别。

2.玉兵器类

从对出土殷商时期玉兵器刃部的完整程度观察分析,玉兵器的实际作用只在于入葬时展示墓主人身份等级的高贵,而不是用于在战争中的杀戮。凡是有玉兵器作为殉葬的墓室,墓主人的身份一定很高,普通殷商墓不会有玉质兵器出土。常见的玉质兵器有玉戈、玉钺和玉刀。

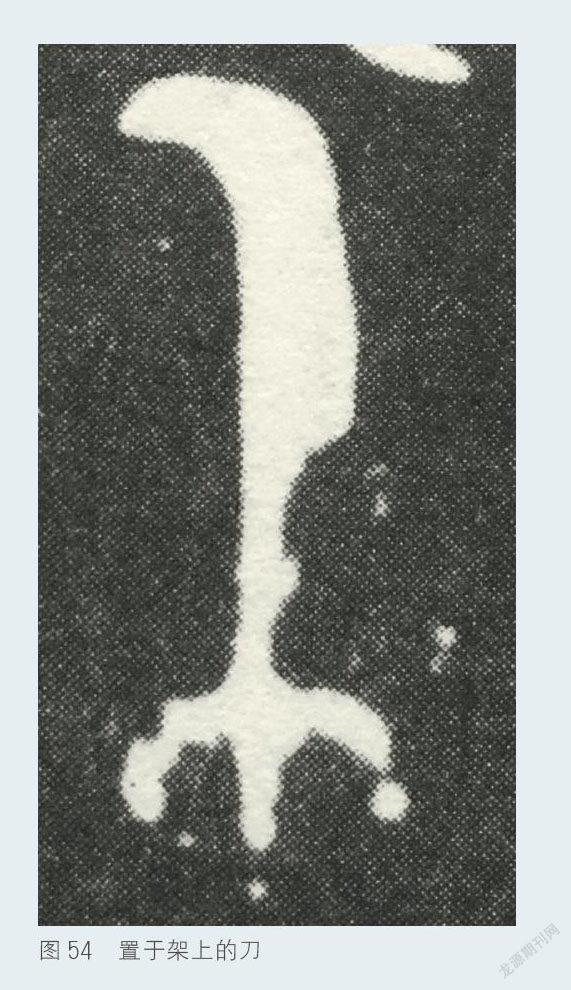

(1)玉戈。戈,是军队普遍使用的杀伤性武器,真正用于战斗的戈在商代应该是青铜质的。我们可以通过商代金文象形的“戈”字,来了解作为武器的戈的样式。图44是使用状态;图45是放置状态,戈柄的下方着地处有一个叉形器,大概就是插戈的托儿,这样的托儿在商代早期金文兵器字形中比较常见。

相比之下,玉质戈很明显已经失去了兵器的本初意义,在设计制作上更趋向于美观,意在充分显示出墓室主人所享有的尊严和特权。

商代玉戈分为两种:

一种有扉牙或装饰图案,级别很高。另一种是素器,表面的磨制水平表现出了突出的时代特征,与上述的玉质工具一样,素面玉戈表面的棱线很硬朗鲜明,没有丝毫含糊不清的地方。天津博物馆藏殷商时期玉戈(图46),表面光工品质很高,上下长边分别磨有很硬的棱线,单面穿孔。

(2)玉钺。根据金文所描绘的语言环境可知,商代带有青铜钺造型的兵器,除了有可能属于战场上的杀伤性武嚣以外,还有可能是一种用于刑场上砍头的行刑器。

图47是一件长柄钺,与图45 -样,被竖置在三叉托儿上,我们通过这个金文至少可以琢磨出两层意思,一是钺也可以安装上长柄,用作杀伤性武器;二是竖置在三叉托儿上,又能体现出权力的威严。

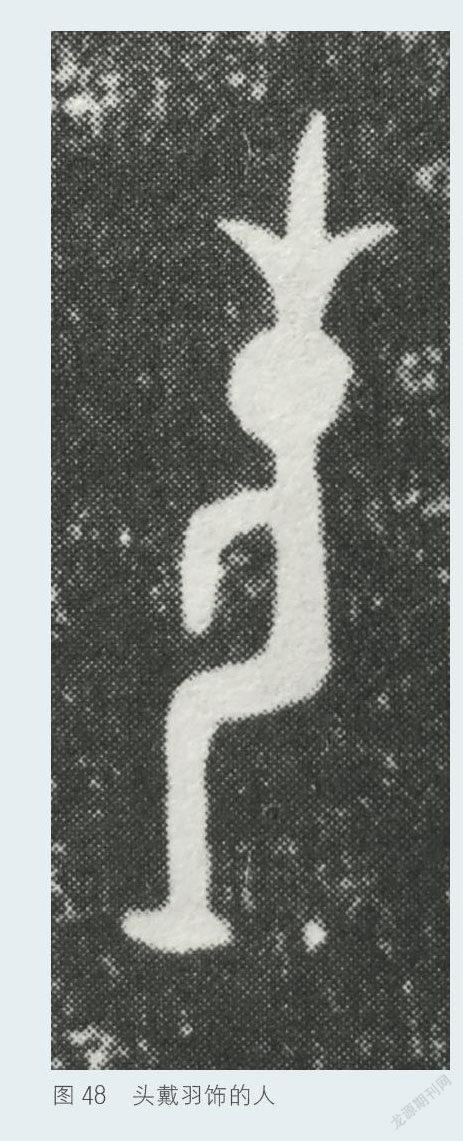

在商代早期的金文中,正常的人形都一定是有头有身的完整形象,譬如图48就是一个头戴羽饰的人。而图49也是一个商代早期的金文拓片,所表现的内容很简单,就是一柄短柄钺和下面的一个无头者。按照画面推理,应该是一个人被钺斩首,大概是记录了某种重要的刑罚,或者是以儆效尤。金文上面那件短柄的刑具,很像是钺。在商代早期的金文中,这样的场景经常出现。

钺这种造型的玉兵器,所代表的是一种掌握他人生死存亡的至高无上的权力。 《史记·鲁周公世家>有这样的文字记载: “周公佐武王,作《牧誓》。破殷,入商宫。已杀纣。周公把大钺,召公把小钺,以夹武王,衅社,告纣之罪于天,及殷民。”从这段文字可知:钺的大小,标志着使用者的社会地位,周公的社会地位仅次于周武王,所以拿着大钺。玉钺演变成一种象征着权力、尊严的标志性器物。

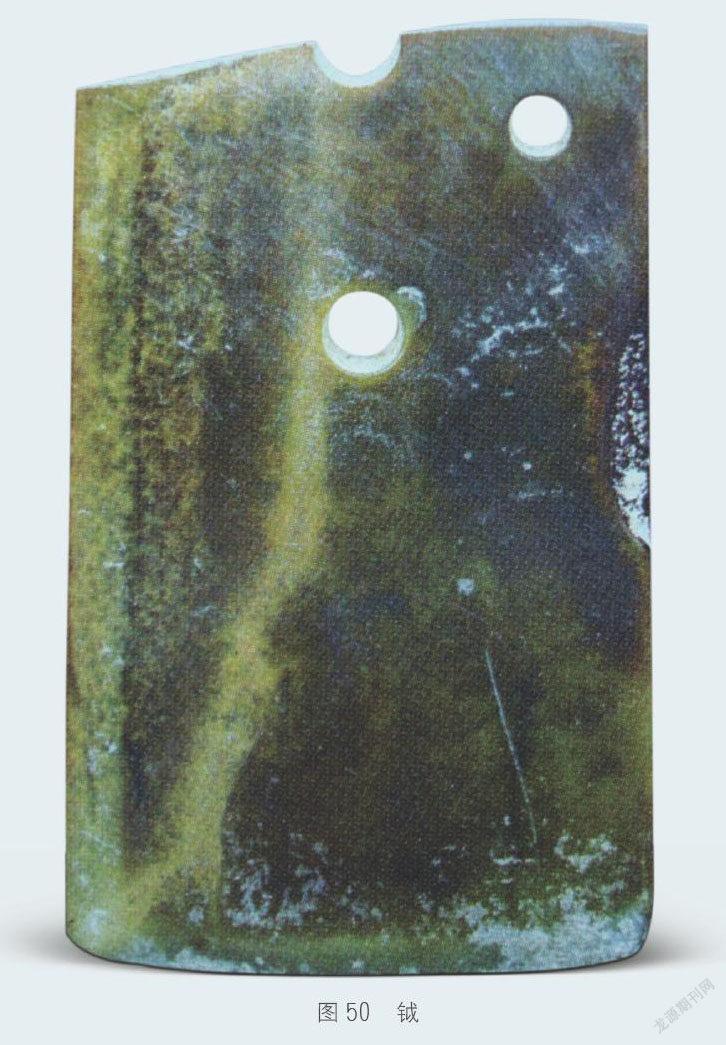

殷商时期的玉钺没有非常固定的制式尺寸,样式也比较灵活,一般在钺的中上部有1-3个不等的穿孔(图50),穿孔大概是用来捆绑钺柄的。

根据殷墟妇好墓出土的玉钺样式来看,图50属于基本样式,除此以外,还有其他的样式。图51这件玉钺的顶部有段,孔在中间,刃的两端呈非常规范的圆弧,尽管我们称之为“钺”,可是与图49拓片上的钺的造型大相径庭,而且顶部的段的确又像是榫,会不会是刃向上插立展示,目前尚不得而知。图52是一件两侧带有扉牙的玉钺。除了两侧扉牙以外,基本形制与图50相同,说明了扉牙所具有的仅仅是时代装饰功能。

殷商时期玉钺的长、宽比例往往在3:2左右,所以不会有明显窄而长的造型。

(3)玉刀。从广义的概念上说,凡是带有锋利刃口的玉质割削器,都可称为“玉刀”,包括玉斧、玉钺等;狹义的玉刀则是专指两类带刃玉器。

①工具类玉刻刀,是指把短边磨成刃口的刃具,形状与现在的刻刀相似,由刀刃、刀杆组成,分直刃与斜刃两种。直刃刻刀是刀刃与刀柄基本上呈垂直的角度。殷墟妇好墓出土了一件壁虎形刻刀,这件玉器以俯视的壁虎作为刀柄,将壁虎的尾部设计为刀刃,非常精妙。斜刃刻刀是刀刃与刀柄之间有一定倾斜角度,更像现在的刻刀。

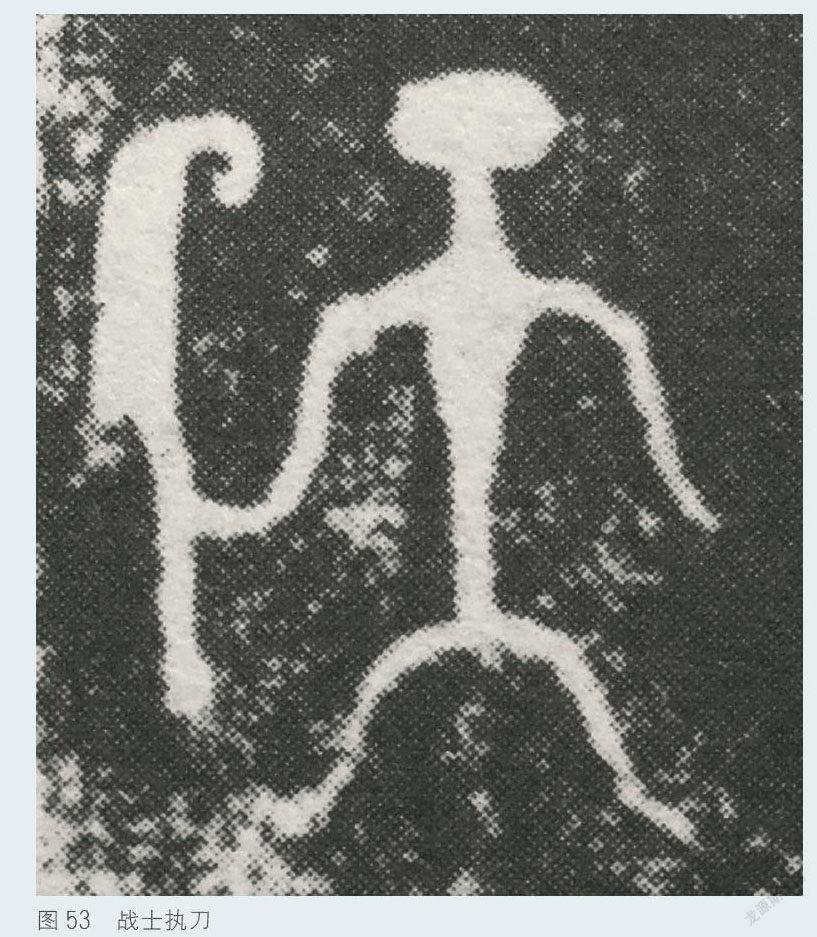

②兵器。兵器概念中的玉刀,是指刃口在长边上的刃具,类似于现在的铡刀。商代青铜器铭文拓片,图53是一个人右手执刀而立,好像是一个战士或者刽子手;图54是插在架子上的大刀,非常形象生动地记录了商代兵器刀的用法和放置法。

当制作材质由青铜改为玉质以后,刀,这种作战武器便成了彰显逝者生前社会地位和社会尊严的奢华随葬器的一种。玉刀又可以分为有纹饰与素器两种,纹饰一般设计在刀的靠近脊背处,繁简不一,刃口双面磨制,薄而锋利,棱线分明。我们实际所见到的殷商玉刀,基本上都是无纹饰的素器,刃口的磨制特征与有饰刀相同。

兵器玉刀不管有没有纹饰,它的平面研磨都很精细光滑,微小的凹凸不平只能用手来感触,视觉不易发现。熟坑玉刀的表面一定具有非常均匀而厚实的包浆。辨识时,要注意观察包浆在整体上的统一性,同时,还要观察沁色是否符合规律。玉刀由于面积大,所以容易出现裂璺,有些裂璺为包浆所隐蔽,难以发现,这是尤其要注意的。

(责任编辑:田红玉)