北京艺术博物馆藏明式家具

2019-09-10王田

王田

明朝由于社会稳定、经济繁荣,生产工具不断进步,加之当时海外珍贵木材原料的流入,在历代匠师经验总结的基础上,一种集实用性、科学性、艺术性为一体的家具样式随之诞生,世人称此种优秀生活用具为“明式家具”。

如同历史上其他大多数优秀工艺美术门类产生的前提一样,明式家具之所以驰名中外,在于它的工艺之精和文人之美。在明朝,工匠群体和文人群体都进行了家具制作理论著作的编写。如工匠们在万历年间增编的《鲁班经匠家镜》,并且已经有着一套成熟的家具形制及其造法。文人们在“)台园亭” “藏古玩”的美学实践中,则衍生出他们的家具欣赏美学理论。如文震亨在《长物志》、戈汕的《蝶几谱》、王圻父子的《三才图会》、李渔的《笠翁偶集》等,他们在家具设计与制作上的理论认识对明式家具产生了相当大的影响和成效。近代以来,学者们对明式家具的研究越来越受重视,以王世襄的《明式家具研究>为集大成者。在以往学者研究成果的基础上,现将北京艺术博物馆所藏明式家具进行剖析,加以研究。

中国传统家具的发展历史源远流长,有文字和形象可证的约有3000多年。其发展史大体可划分为“先秦到汉”“由汉到唐”“由唐至宋元”“明清两朝”四个阶段。其中唐宋期间,人们的起居形式发生了巨大变化,已经由席地而坐逐渐演变为垂足而坐。在历代匠师们的努力下,期间的家具在体量、形制及功能上发生了很大变化,已经基本完成低型家具向高型家具转型。到明朝时,由于社会稳定繁荣,经济长足发展,生产工具不断进步,在历代匠师家具制作经验的总结基础上,加之明代频繁的海外交流带来了大量珍贵木材原料,传统家具的制作工艺至此也相当成熟,取得了极高成就。多种有利条件促使一种具有丰富种类、优美造型、文化内涵丰富的,集实用性、科学性、艺术性为一体的家具样式随之诞生,世人称此种优秀生活用具为“明式家具”。

一、明式家具产生的背景

在明代,一些进步的哲学思想和文化氛围滋生,工匠艺人的社会地位较之前代大为提高.技艺亦高前人一筹。许多工匠得以与文人交往,文人也逐渐有了强烈的“通俗”意识,甚至出现不少工匠与文人结亲的社会现象,这些因素自然会影响到当时匠人们的技艺水平。从家具制作而言,明代文人不仅亲身参与到家具的设计与制作中去,而且还将他们的美学观念和文化认识影响给匠人,间接地植入到了家具制作中,他们的相关美学思想反映在他们大量出版的著作中。

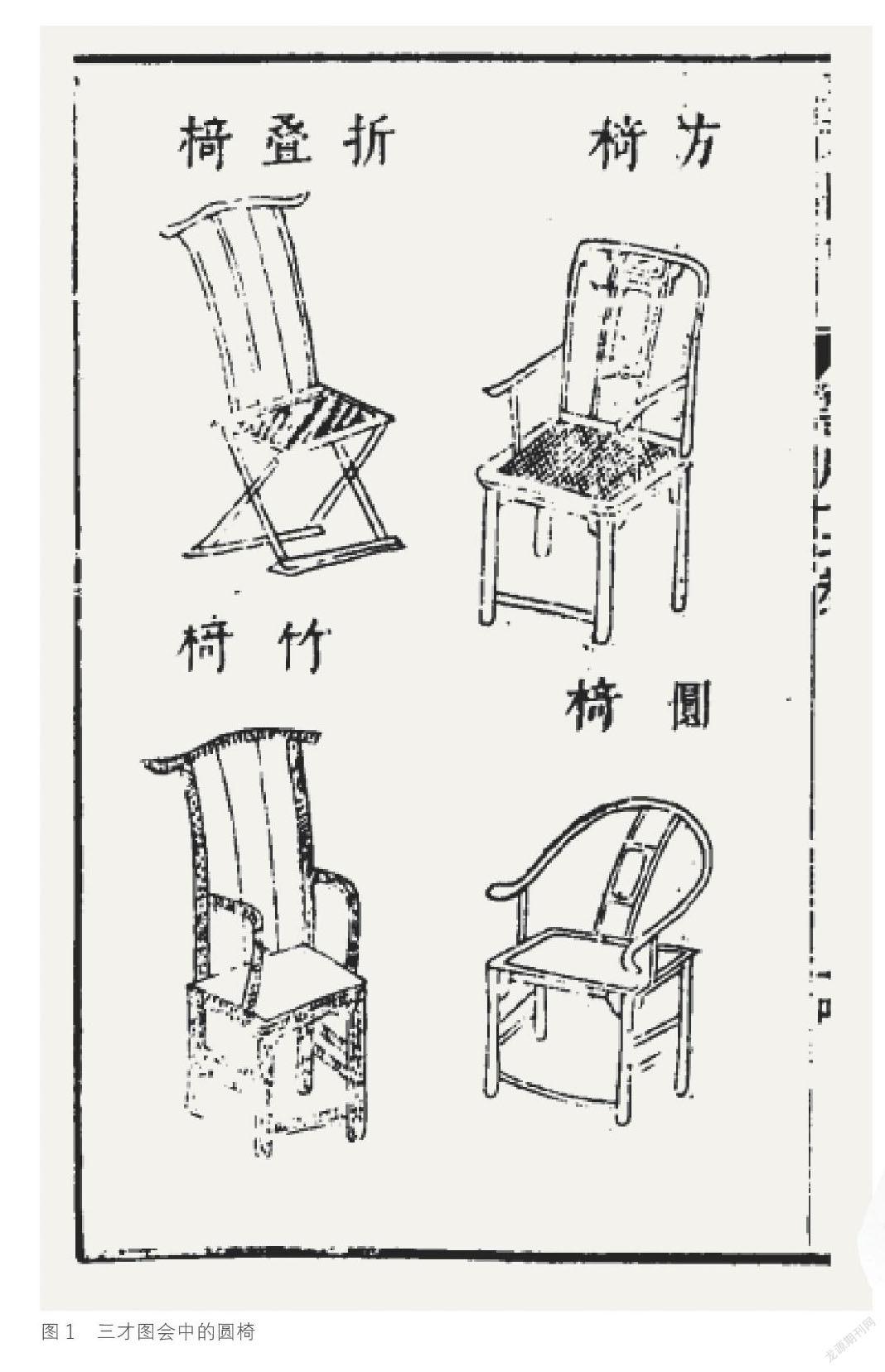

检索文献可知,明朝的工匠群体和文人群体都编写过家具制作相关理论著作。这一时期工匠们的制作手册《鲁般营造正式》,在万历年间增编为《鲁班经匠家镜》,加入了关于家具制作的内容。书中记录了当时常用家具的类型、尺寸等信息,并且已经有着一套成熟的家具形制及其制造法。而文人们在“冶园亭”“藏古玩”的美学实践中,则衍生出他们的造物美学理论。如文震亨在《长物志》中列举了晚明时江南文人的家具种类和使用鉴赏功能;戈汕的《蝶几谱》、王圻父子的《三才图会》,则以图谱来展现家具的造型及创意;李渔的《笠翁偶集》中更是提出了家具制作样式上的不少个人主张……文人们在家具设计与制作上的理论认识,对当时工匠们的实践无疑是产生了相当大的影响和成效。

二、北京艺术博物馆所藏明式家具

近代以来,学者们越来越关注传统家具的理论研究,尤其是对于明式家具的研究越来越受重视,大量专门论述明式家具的著作和论文相继出现。如德国人古斯塔夫·艾克1944年出版的《中国花梨家具图考》、杨耀1986年出版的《明式家具研究》、田家青所著的《明清家具鉴赏与研究》、胡德生所著的《故宫明式家具图典》等著作对明式家具均有专门论述,此外也有大量论文井喷式出现。其中尤其以王世襄的《明式家具研究》为集大成者,他通过对国内外几百件藏品进行分类,明确了明式家具的基本类型和样式,创建了明式家具研究的理论体系。此书以丰富的图片和科学严谨的文字向读者展现了明式家具的用材、工艺和审美,并将明式家具划分为椅凳类、桌案类、床榻类、柜架类和其他类进行研究。本文立足于以往学者研究成果的基础上,尤其是参考王世襄《明式家具研究> -书的主要观点和研究成果,对北京艺术博物馆所藏明式家具进行深入剖析。

三、明式座椅类家具的形制与工艺

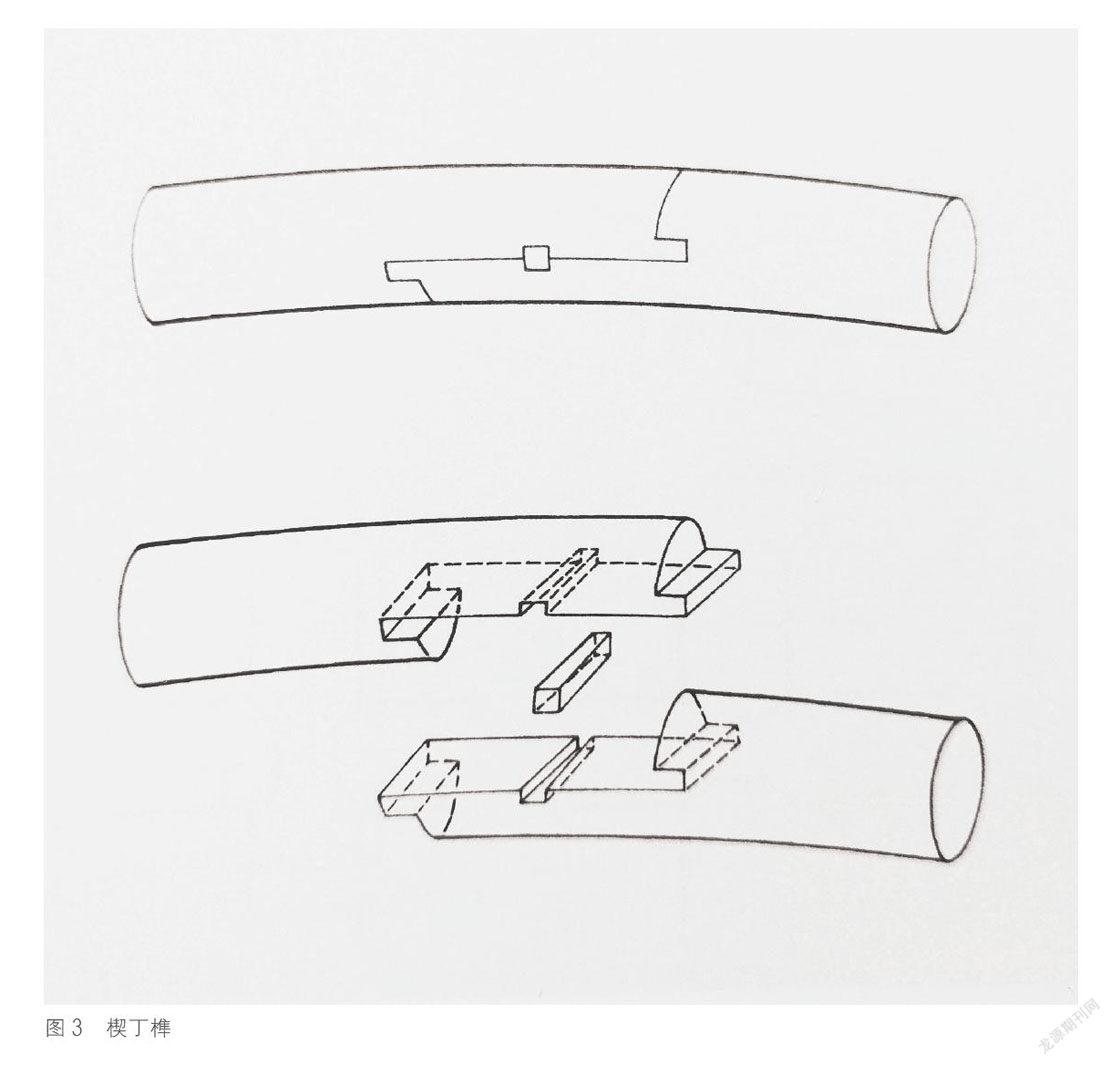

座椅类是明式家具中最为常见的类别,其中圈椅是最能体现明式家具实用性与科学性相统一的座椅之一。明式圈椅本由交椅演变而来,其命名主要因其圆圈形的靠背得来,宋代时被称为“栲栳样”,至明代《三才图会》中将其称作“圆椅”(图1)。圈椅的靠背與扶手相连,背板多作“S”形曲线,这种造型的优势是能让使用者在就坐时,不仅能让肘部有支撑点,同时也能让大臂得到一定程度的放松。此外,圈椅的背板曲线贴合人体脊椎的弧度,在展现韵律美的同时,也提高了人体的舒适度。北京艺术博物馆所藏的这件清初黄花梨雕花卉纹圈椅(图2),是较为典型的明式圈椅造型。其扶手出头,椅圈为“五圈”,圆中带扁。 “五圈”是指圈椅的椅圈部分以五根略带弧度的木料拼接而成,这是由于明代后期大型木料较难获取后的常见制作方法,而此前的椅圈“三接”的造法更为多见,称为“三圈”。换言之, “三接”的椅圈比“五接”的椅圈要少两处榫卯结合点,因此它的每一根木料必须体量足够大才行,而他们之间结合所用的榫卯,名为“楔丁榫”(图3)。根据王世襄《明式家具研究》中的定义,楔丁榫是将两片榫头尽端有小舌的榫头合掌式地接在一起,小舌入槽后要能紧紧贴合,使榫头不能上下移动。然后在搭口中凿出一方孔,然后将一头粗一头细的楔钉钉入方孔,使得榫头不能左右移动。明式家具的椅圈主要是“五圈”与“三圈”两种做法。

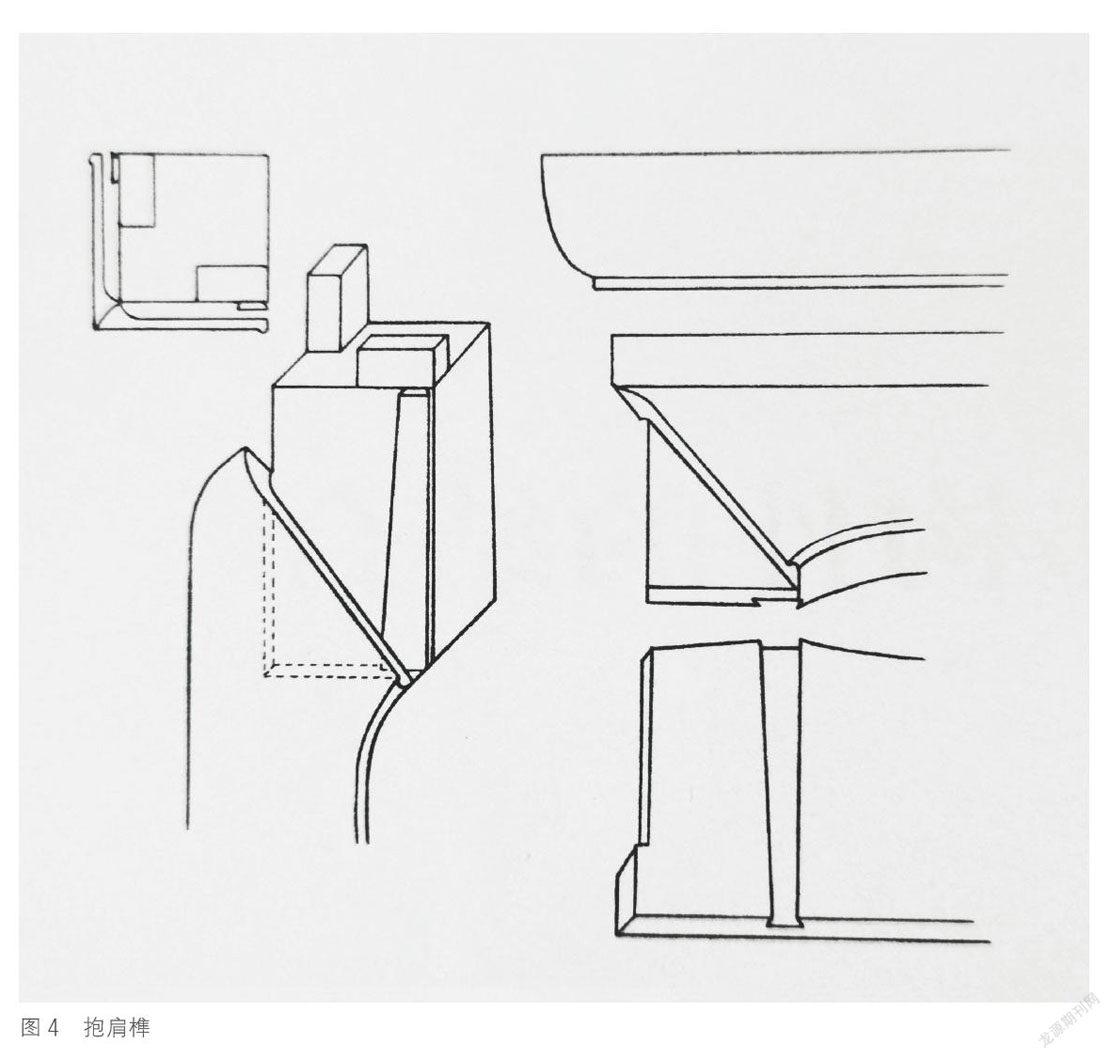

除了椅圈不可忽视,这件清初黄花梨雕花卉纹圈椅还有很多比较明显的特点,首先其背板略带弧度,背板中间是浮雕的莲花,周围辅以卷草图案。其次其座面为藤制,落堂镶嵌,座面和椅腿之间有束腰装饰。连接座面、束腰和椅腿之间更是以极为精巧的“抱肩榫”(图4)相连接。值得一提的是,与常见的壶门牙板形式不同的是,这件圈椅代之以八个刻有卷草纹的托角牙子。虽然同样在结构上仍有承托重量、增强整体牢固性的作用,但开始更多地注重牙板的装饰性。而在圈椅底部正前方的下端处有踏脚枨,枨下以素牙条为支撑,其余左、右两侧和后侧三面则为罗锅枨连接,圈椅四腿足均为马蹄足。

这件黄花梨雕花卉纹圈椅虽为清初之物,但其式样为典型的明式。这里涉及一个世人很容易出现的认识误区,即“明式家具”并不是“明代家具”。这一点王世襄在《明式家具研究》一书中曾对“明式家具”一词进行了广义和狭义之分。广义的明式家具“不仅包括制于明代的家具,不论是一般杂木制的、民间日用的,还是贵重木材、精细雕刻的,皆可归入”。而狭义的明式家具则“指明代至清代前期材美工良,造型优美的家具。这一时期,尤其是从明代嘉靖、万历到清代康熙、雍正这200余年间的制品,不论从其数量还是质量来看,称之为传统家具的黄金时代当之无愧。”本文采用了王世襄对明式家具的狭义定义,北京艺术博物馆藏的这件圈椅在家具材料、制作工艺上都完整地继承了前朝,且具有典型的明式家具特点。我们很难将其与之后装饰繁华、雍容华贵的清式家具归为一类。

中国的传统坐具自汉代时由北方少数民族传入的“胡床”基础上不断发展,至唐宋间完全脱离席地而坐的生活方式,坐具也随之演变为今天所见到的高型座椅,并逐渐定型。到明代时,座椅类家具已经完全成熟,其种类也发展出了很多种。除上文所提及的圈椅之外,常见的座椅类型还有靠背椅、扶手椅和交椅等。

扶手椅是在靠背椅的基础上,两侧增加了扶手的一类椅子。扶手椅中常见的形式有“玫瑰椅”和“官帽椅”。“玫瑰椅”之名的由来,尚没有见到明确的考证。在江南地区称之为“文椅”。这种椅子的特点是体量偏小,靠背和扶手都比较矮,且两者在高度上相差不大,同时又都与椅盘垂直。北京艺术博物馆藏有一件清初黄花梨藤面玫瑰椅(图5),宽约60、椅高86、座面高度50厘米。与上文所见的圈椅相比,显得小巧玲珑,颇为文雅。这件清初黄花梨藤面玫瑰椅的靠背和扶手很有特点,其靠近座面的地方做有圆形横枨,枨下施加矮老。而靠背则用板条攒成曲边券口牙子,牙子向下延伸,与横枨相连。在座面下方以罗锅枨加矮老进行支撑,在管脚枨下方配以素牙条支撑,这种方式是玫瑰椅中最为常见的样式。不过玫瑰椅的椅腿明、清两代略有差异,明代多见圆形,而北京艺术博物馆藏玫瑰椅这种圆棱方腿则以清代居多。

明式家具中玫瑰椅的传世数量并不太多,但在文献中可知其广受文士阶层的欢迎,尤其是在江南文人的书房陈设中更为多见。其缩小椅背与扶手高度差的做法,使得造型上别具一格。这种造型上的巧妙安排,使得玫瑰椅在靠窗摆放时,不至于让椅背高出窗台而造成空间上的凌乱。当它与桌案类家具配套使用时,也不会因椅背高出桌案带来节奏上的突兀感,避免了高椅背在整体空间陈设上难以协调的缺陷,使得座椅类家具能够和谐地融合在空间效果的整体营造中去。

四、明式箱柜类家具的形制与工艺

在北京艺术博物馆藏的明式家具中,除了座椅类家具之外,箱柜类家具种类也较为齐全,有亮格柜、圆角柜与方角柜几种。箱柜类家具的用途,基本是以储藏物品和陈设器物为主。亮格柜是架格与柜子的结合体,其基本形式是架格在柜子上面,架格与人体高度相仿,用于储藏、展示器物为主,而下部的柜子则完全用于储藏物品而设。这种组合结构,整个亮格柜的重心在柜体下部,能够使家具保持稳定。在亮格柜中还有一种样式,上部为架格,中间是柜子,在柜子下方另加一矮几承托,人们将这种固定造型的亮格柜样式称为“万历柜”。北京艺术博物馆藏明代黄花梨两门万字纹亮格柜(图6)便是一件万历柜精品。此柜在架格部分有后背板,其余三面装有壶门圈口牙板。在架格的左右两侧,又以攒斗的手法,做出万字纹装饰。虽然仅采用万字纹进行装饰,却并不使人感觉简陋。简单的装饰纹样与黄花梨特有的材质之美相得益彰,透露出明式家具简练厚拙的美感。下方柜子部分对开两门,柜门以镶嵌的素板来凸显材质之美。这件万历柜整体上装饰简练,底部方腿直足,两腿之间施以牙条,恰到好处地衬托出大块黄花梨素板本身的纹理之美。在明清的书籍插图中,我们能见到此类亮格柜多放于书房或客厅之中。当其上部的架格摆放上一些古籍函套或古董珍玩时,必能让室内增添几分雅趣。

除亮格柜外,圆角柜和方角柜也是明式家具中较为多见的储物类家具。圆角柜是指柜顶转角处为圆形的柜子,而方角柜则是转角为方形的柜子。之所以有圆与方的差别,主要是由于这两种柜子的结构不同而造成。圆角柜的四条边框与腿足采用“一木连做”的方式,柜门采用木轴门的做法,与边框之间不用合页连接。而木轴门的上下两头做出的门轴,必须要有臼窝予以容纳,因此圆角柜的顶部便设有柜帽做出臼窝,将柜帽的转角处削磨圆滑就变成了圆角柜。北京的匠师们亦称其为“面条柜”。圆角柜有两门与四门两种形式,大都体型高大,侧脚收分明显。北京艺术博物馆藏有一件明代铁力木镶瘿木的五抹门圆角柜(图7),采用两扇对开门的做法,中间有立栓。立栓和横枨都是混面压边线,为的是突出线条的美感。用板条格角制圈口,贴在瘿木板上,和瘿木板一同嵌入进柜门边的槽口内,使得瘿木的纹理从开光中显露出来。门下设有柜膛,内设闷仓。柜膛正面安两根立柱,将立墙分为三段。底枨正面与两侧施牙条,下有方足。这件圆角柜整体造型上窄下宽,再加上底枨的牙条,让柜体重心下移,增强其实用性及稳定性。瘿木亦称“影木”,并不是特指某一种树木,而是指树根或树干的瘿瘤部分,一般用作家具面板或作镶嵌之用较为多见,在面板中基本上取其截面,花纹华丽。与髓线优美、颜色红黑的铁力木一动一静,和谐统一。

与上述圆角柜稍有不同,方角柜的柜门用合页安装,将柜足作为门框,将合页装钉其上,故不必以臼窝来容纳门轴,因此方角柜的顶部不设置柜帽,而是多用“棕角榫”进行连接。这种榫卯的每一个角都是由三根方材结合在一起,稳定性极好。方角柜从体量上看有大、中、小三种类型。小型方角柜高一米左右,被稱作“炕柜”;中型方角柜一般高两米左右,这两类方角柜一般上部不设顶柜,整体看上去犹如装入函套的线装书,所以古人也称其为“一封书”式。如果上部设有顶柜者,则将下面部分称为“立柜”,上下合称为“顶箱立柜”。由于这里方角柜多成对出现,一对包含两件立柜和两件顶箱,共计四件,故又称其为“四件柜”。北京艺术博物馆藏有的另一对花梨木六门方角柜(图8),在严格意义上应该称为“炕柜”,其上边做出两对对开门,下边做出一对对开门且有闩杆。

以箱柜类为主的储物类家具,早在夏商时期就已经出现。 《国语>日: “夏之衰也,褒人之神化为二龙,夏后布币而策告之, 卜藏其,吉,龙亡,而在椟。”其中的“椟”便是储物用家具。汉代时则出现了小型柜体用来存放衣被。到唐代时开始有了大型柜。 《杜阳杂编>中记载:唐武宗会昌初,渤海贡“玛瑙柜,方三尺深,色如茜,所制工巧无比。用贮神仙之书置之帐侧”。这段史料中可以看出,唐代时已经出现了专门存放书籍的书柜。宋代柜子的种类较之前代更是逐渐变多,而明代,随着生产力的提升以及社会生活的需要,以箱柜为主的储物类家具则有了更大的发展。

五、结论

家具是人类生活“衣食住行”中“住”不可或缺的器物,它随着随着人类生活方式的变化而演变,反映了不同时代社会的文化习俗以及审美观念等重要信息。明式家具作为中国古典家具的集大成者,更是凝结了中国古代文人和古代工匠的全部智慧和巧思,具有极高的研究价值,本文所例举北京艺术博物馆所藏的几件经典样式仅为明式家具中的零金碎玉而已,在明式家具中蕴藏的科学与艺术的价值是我国家具史上辉煌璀璨的缩影,有待我们进一步发掘。

参考文献:

1.【明】沈德符《万历野获编》卷26《玩具·好事家》,中华书局,1959年版。

2.【明】王圻、王思义《三才图会》,器用十二卷什器卷。

3.王世襄《明式家具研究》,三联书店,201 0年版。

4.李宗山《中国家具史图说》,湖北美术出版社,2001年版。

(责任编辑:李红娟)