为人不识张伯驹, 踏遍故宫也枉然

2019-09-10

永存吾土 世传有绪

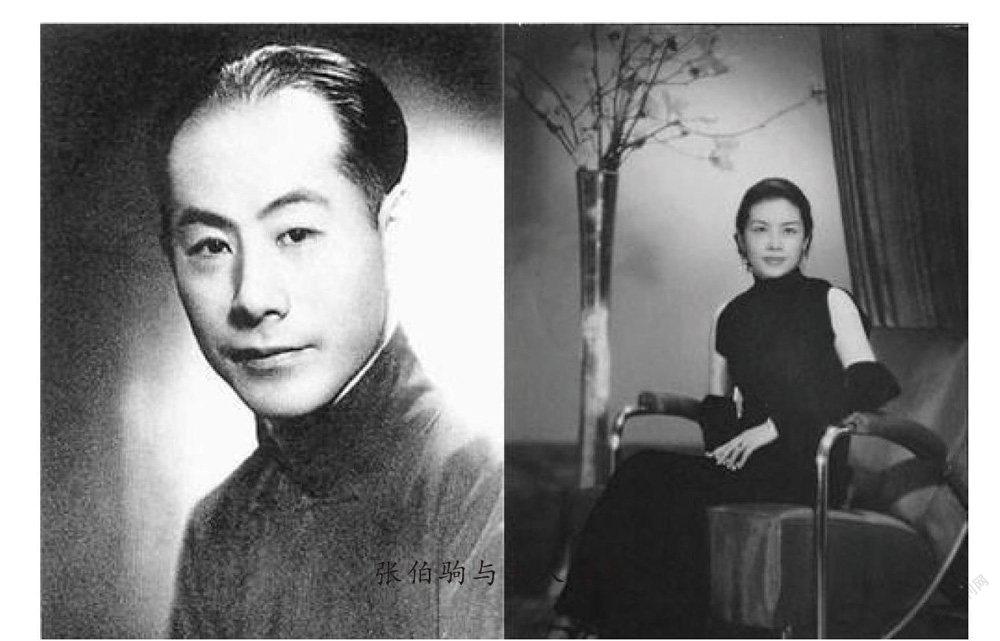

张伯驹(1898年3月14日—1982年2月26日),原名张家骐,字家骐,号丛碧,别号游春主人、好好先生,河南项城人。爱国民主人士,收藏鉴赏家、书画家、诗词学家、京剧艺术研究家。新中国成立后,张伯驹先生将118件国宝无偿捐献给了故宫博物院和吉林省博物馆。故宫博物院共计收藏有张伯驹《丛碧书画录》著录的古代书画22件,几乎件件堪称中国艺术史上的璀璨明珠。

当时的文化部部长沈雁冰(茅盾)在褒奖状里写道:“张伯驹、潘素先生化公为私,足资楷模,特予褒扬。”关于自己收藏的目的,张伯驹早就在《丛碧书画录序》里写的很清楚了:“予所收蓄,不必终予身,为予有,但使 永存吾土,世传有绪。”

陌上人如玉 公子世无双

张伯驹是清朝最后一任直隶总督张镇芳的侄子,由于张镇芳膝下无子,7岁时,张伯驹便被亲生父亲张锦芳过继给兄长张镇芳为子。张镇芳对其倾心培养、视若己出,自幼聪慧的张伯驹,7岁入私塾,9岁就能写诗,享有“神童”之誉。后来,张伯驹被送入由国学大师、教育家严范荪所办的新学书院学习,由此打下了坚厚的学识基础。

张伯驹对琴棋书画、京剧等传统文艺如痴如醉,对于晚清到民国初年的政坛风雨却意兴阑珊。虽然贵为“民国四公子”之一,他生活朴素得令人难以置信:“不抽烟、不喝酒、不赌博、不穿丝绸,也从不穿得西装革履,长年一袭长衫,而且饮食非常随便,有个大葱炒鸡蛋就认为是上好的菜肴了。他对汽车的要求是,只要有四个车轮而且能转就行了,丝毫不讲派头。”

张伯驹从小就接受中国传统文化的熏陶,他博览群书。扎实的文学功底,造就了他多才多艺的文化底蕴。由于他天资超逸,便利用一切闲暇时间,写下了大量格律相谐、化典圆熟的古体诗词和音韵、戏曲论著,其诗词、对联、分钟等均达到很高的水平。主要著作有《丛碧词》《春游词》《秦游词》《雾中词》《无名词》《续断词》和《氍毹纪梦诗》《氍毹纪梦诗注》《洪宪纪事诗注》及《乱弹音韵辑要》《丛碧书画录》《素月楼联语》等。生活追求樸素,然而他对于艺术,却有着严苛的追求,1926年,他在北京琉璃厂,无意中看到了康熙皇帝手书的“丛碧山房”匾额,心生喜爱随即买下,从收藏康熙的手迹开始,由此开启了他收藏保护中国古典艺术作品的不解之缘。

国宝赠国 功在千秋

他为了收藏不惜售卖祖宅,哪怕倾尽家财也要收藏这些艺术品,却从不转手倒卖牟利时,张伯驹说:“不知情者,谓我搜罗唐宋精品,不惜一掷千金,魄力过人。其实,我是历尽辛苦,也不能尽如人意。因为黄金易得,国宝无二。我买它们不是卖钱,是怕它们流入外国。”后来,捐赠国宝的时候他又说:“我看的东西和收藏的东西相当多,跟过眼云烟一样,但是这些东西不一定要永远保留在我这里,我可以捐出来,使这些件宝物永远保存在我们的国土上。”

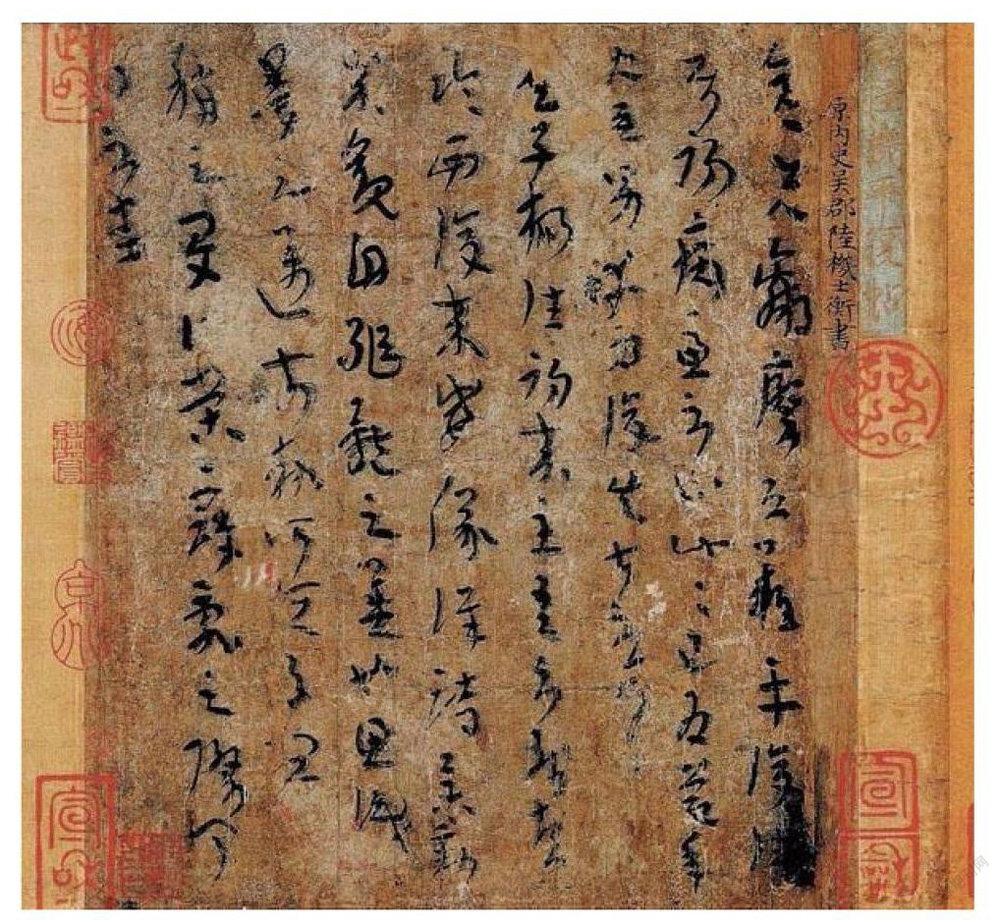

1956年,张伯驹与夫人潘素,将其30年所收藏的珍品——包括陆机的《平复帖》、杜牧的《张好好诗》、范仲淹的《道服赞》以及黄庭坚《草书》等珍贵书画捐赠给了故宫博物院。

1962年,张伯驹调任吉林省博物馆副馆长后,看到该博物馆的藏品根本无法与国内重点单位相比。于是再次慷慨解囊,无偿地捐献了几十件自己的珍贵收藏:如晋代陆机《平复帖》是我国传世文物中最早的一件名人手迹;隋代展子虔《游春图》为传世最早的一幅独立山水画。其余如唐代杜牧《张好好诗》、唐代李白《上阳台帖》、宋代黄庭坚《诸上座帖》、宋代赵佶《雪江归棹图》等,都是我国艺术史上的重要文物。这其中,陆机《平复帖》、唐代杜牧《张好好诗》、宋代范仲淹《道服赞》、宋代黄庭坚《诸上座帖》等8件古代法书精品是1956年由张伯驹、潘素夫妇捐赠国家的,国家文物局后调拨故宫博物院;隋·展子虔《游春图》、宋代赵佶《雪江归棹图》、明代唐寅《王蜀宫妓图》等是张伯驹让与国家,国家文物局收购后陆续调拨故宫博物院的;唐·李白《上阳台帖》则系张伯驹赠与毛泽东主席,1958年中央人民政府主席办公室将其调拨故宫博物院。另外,故宫博物院还于1959年购买了张伯驹曾收藏的宋·赵孟坚《行书自书诗》。它们最终能回归国家,由故宫博物院收藏,为中华民族所共享,张伯驹居功至伟。