行旅溪山传正声

2019-09-10尚新娇

尚新娇

87岁的侯老,活成了一部历史。

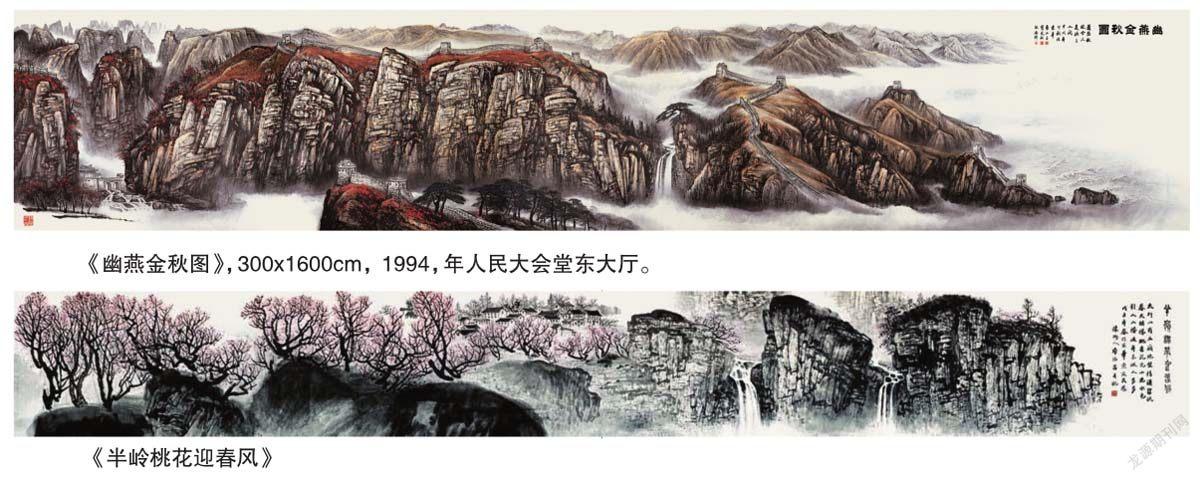

没见到侯老之前,其实早已从电视屏幕上认识了“他”。由他主笔的《幽燕金秋图》自1994年国庆节前夕挂到北京人民大会堂东大厅,至今已25年了。

它的意义已超越了艺术品本身,成为中国美术史上的一件标志性作品。认识了这幅画,就认识了侯老。看懂了这幅画,也就懂得了侯老的艺术。

记得台北故宫博物院原副院长、与侯老同乡的李霖灿先生,在评论北宋画家时,认为范宽的作品《溪山行旅图》最能代表华夏山水画之真精神。而在当代画家的太行山山水画作中,侯德昌先生的《幽燕金秋图》被美术界公认为是“民族魂与时代情的结合”。山水画之于民族之于国家,是一种深远的文化、政治意义上的解读,杰出的山水画家往往因此在历史上占有一席之地。

风格即人。是的,那种宏阔浩荡、憾人魂魄的气势,那种敦厚朴质、傲然雄强的气度,这些从作品中透出的气息同样在侯老身上可以感受得到。

“五一”假期期间,赴京拜会久仰的侯老,听口音,87岁的侯老乡音依旧,还是一口含有山石味儿的辉县话。侯老1956年进京,于今半个世纪,算是老北京了。中午,侯老请我们到松鹤楼饭馆吃饭,他老人家告诉我们“这里的牛肉做得好”,侯老一直喜饮啤酒,席间连斟两杯。侯老谈兴甚浓,回忆就像家乡百泉怀乡亭畔的泉水,带着时代印迹一串串浮出水面。

童年就喜欢临帖画画,别的孩子在玩耍,他却在不停地画,画石头、红薯、牛,乡村的这些风物成为他笔下的题材,像又不像,让他体验到那种微妙隐秘的绘画快意。从辉县中学到汲县师范,再到文化底蕴深厚的京华,命运还是十分眷顾这个勤学的学子,而他的艺术行旅也一直没有停息,直至成为一个成果丰饶、闻名于世的著名艺术家、学问家。他的山水画向世人昭示了古老民族的生命基石,以及它生生不息所焕发的强大生命力。同时,长达半个世纪的艺术生涯,也折射出太行山人坚韧进取的品质和风骨。

人的一生总有几个关键点,在此将发生影响一生的逆转。对于艺术家侯德昌先生来说,1956年非比寻常,如龙门一跃,他便站在了一个艺术教育至高点——中央工艺美术学院,在学院接触的多是文化艺术界名宿,庞薰琴、张仃先后任副院长,梅健鹰、白雪石等云集于此任教,学校还聘请北京画院的陈半丁、故宫博物院的沈从文等为学生们上课,他们的出身、学术专业、作品风格、文化背景迥异不同,所持有的艺术思想、美学理念也不同,但这些名宿都以自己的学识影响了这些学习实用美术的学生。到故宫博物院观看藏画,欣赏古瓷,这些都潜移默化地将学生们带入艺术之堂奥。侯德昌所学专业是陶瓷,但系里开设的课程是综合的,涉及书法、国画等门类……上世纪50年代的侯德昌着实是位意气风发的学子,黑白照片中的他,一身学生服,蓬松的黑发微微上扬,聪慧而富有朝气,又不失中原人质朴、温煦的笑容,正是青青子衿慨当以慷的年纪。那时他才20出头,踏实好学的他备受老师们青睐,星期天到老师沈从文家里登门请教,这位当时在文学创作上受到打压的老师,对这位后生热情之极,“讲得使你走不出来”,这是沈先生留给他的印象。1959年侯德昌在《文汇报》上发表了论述装饰纹样的《龙的艺术》,或许与沈从文先生的悉心教授有关吧。在这种浓厚的艺术氛围里,青年学子侯德昌潜心治学,勤奋研习,这些大家的思想精髓、艺术主张、治学精神、高超技艺对他的浸润和引领毋庸置疑,影响了他后来的艺术人生。

1958年,作为北京十大建筑之一的人民大会堂还在建设阶段,侯德昌由梅健鹰老师带领在北京饭店为人民大会堂设计青花陶瓷。那时他还是中央工艺美术学院的一名大三学生,他的艺术便开始与人民大会堂发生了联系。

1994年,由他主創的《幽燕金秋图》挂在了人民大会堂。继此之后,人民大会堂又多次邀请他作画,迄今已有6幅作品挂在其中,悬挂在其中的煌煌大作早已与这些建筑融为一体,且被载入历史。历史与时代悄然在时间的长河中转换,殿堂里崇高的峰峦化身为永恒不灭的精神,被越来越多的人们瞻仰沉思。

从事陶瓷事业20年,后又转向书画,侯老说,后半生成为书画家是历史造成的。

在大学其间,侯德昌在书法上的临池研习一直没有停止,书法在学院内外颇有影响。他的学生著名画家王成喜说:当时我们学生练书法就是以侯德昌老师抄写的毛主席语录为摹本的。1970年初,侯德昌有幸与李可染在同一个书画小组,为北京饭店创作书画,他们共居一室,在一起聊得很深。一次李可染说:你写字用笔有功夫,看你的书法,转向山水画很容易,还告诉他“画画也得天天练功”,并让侯德昌放大他的画稿。受了李可染的启发与鼓励,自此,他开始向山水画方向发展。

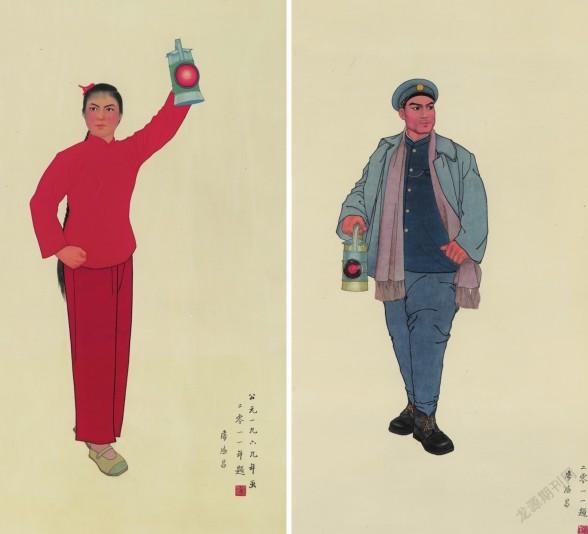

其实在绘画方面,侯德昌的天分和才华在大学时已经有所展露,那时不允许画“黑画”,他就画“红画”,画了一系列“文革”样板戏的人物 ,这些国画人物在比例与色彩上都表现得特别好。还有他的花鸟画,受老师陈半丁的影响,1959年初冬他画的一幅写意牡丹,画法和设色与老师陈半丁的牡丹图如出一辙。但他之后没有选择画花鸟,侯德昌认为:不能反映现实就不能反映时代,个人的命运往往与国运与时代维系在一起,于是他选择了更加大开大阖、气象万千的山水画,这就有了后来《幽燕金秋图》等画作的面世。

侯德昌学山水画没有专门拜过师,但他周围接触的都是大师,学习、思考都离不开他们的影响。有时不经意的一句话,就会使他受用终生。老师陈半丁的底子很厚,初以花鸟闻名,但在建国初期的大环境影响下,最后走上搞山水画的路。所以,从那个时期开始,侯先生就奠定了他的艺术认知。要学山水画,不仅要师古,更重要的是师造化师心源。建国后,因为中国画与当下的现实太脱节,中国画一度被边缘化,徐悲鸿倡导美术工作者和美术院校学生进行写实写生。李可染提倡并践行“从传统中挖掘‘源泉’、抛弃画画的陈规旧念,重新回归自然”,“为祖国河山立传”,并与张仃、罗铭到江南进行水墨写生,创作了大量对景写生的山水画,整个中国画界掀起了改良中国画的写生高潮。

在这样的思想认识与大背景下,侯德昌一开始就选择了正确的绘画道路,他没有囿于一室,摹古拟古,除了向传统学习之外,非常注重对景写生,走遍了黄山、泰山、三峡、太行山等名山大川。他承继传统,又融入含有工艺美术意味的美学元素,形成独具个性的侯氏山水。

1974年,侯先生与白雪石合作,为北京饭店创作了《长城脚下幸福渠》,这幅画由白雪石主笔,侯先生主要设计色彩效果,并以隶书题跋。这幅画完成后,在美术界和社会上产生很大影响,成为具有时代典型特点的山水样板画之一。

董其昌将山水画分为南北宗,但现代社会交通便利,南人北人可以随处游历,可凭自己喜好选择一方山水作为绘画表现对象,南北可互相借鉴,技法多样,于当今已很普遍。侯先生虽是北方人,但他画的黄山很有名气,画界有“侯黄山”之称。看到他画的一幅黄山图,巍然秀逸,灵气郁蒸,加上钴蓝色的敷色,望去简直飘渺若仙,有出尘之美。虽然画黄山收获了很多美誉,但侯先生并没有沉浸在人们的赞美中,他很快意识到,黄山如画,画的人很多,可黄山毕竟不是自己淹留的地方,古今多少大家为画黄山而垂世,再画下去也难超越他们,还是要回到骨子里最熟悉的太行山,这才是自己绘画艺术要寻找的最终目标。博大雄奇的太行山自古钟灵毓秀,孕育出荆浩、李唐这些山水画开山鼻祖,宋以后“太行派”鲜有大家,这是绘画史上的弱项。太行山是自己艺术的源泉,太行山在等着自己填补这个空白。我有我法,走我自己的路子才对,侯先生决意将自己的画笔聚焦太行山水。

山水画风格之于画家本人,之于画家所生长生活的地域历来有一定的渊源。如荆浩、郭熙之于太行山,范宽之于终南太华山,黄公望之于富春山,弘仁石涛之于黄山,近现代的黄宾虹、傅抱石、陆俨少、李可染的画笔则受蜀地、江南、长江等地山川风物的滋养。同样地,侯老的作品离不开他生长的南太行山。自此,太行山成为他的艺术发祥地。

侯先生老家离太行山几十里地,常常能望见西边挡住天际的太行山,每逢雨霁,它那淡蓝色的轮廓就是一幅天然的水墨画。南太行山是他难忘的故园,是精神发育的摇籃,太行山气势夺人,“磅礴立四极,穹崇效苍天”“太行之山何崔嵬,岩幽谷隐藏风雷”,这些诗句对太行山的险峻气势进行了生动地刻画。这里遍布巧夺天工的壁崖,形态各异的山石,峡谷溶洞,瀑布深潭。这里有古老的神话、英雄的史诗。太行伟岸高耸如天下之脊,赭红峭壁似炙热之胸膛,一座雄性的山、悲壮的山,世代经受着锤打与洗礼。在此环境中繁衍生息的太行山人,山体的特性早已注入他们的性格,不屈与负重,坚毅与朴厚,太行山的形象早已幻化成民族形象,在艺术的天空下恒守千古。

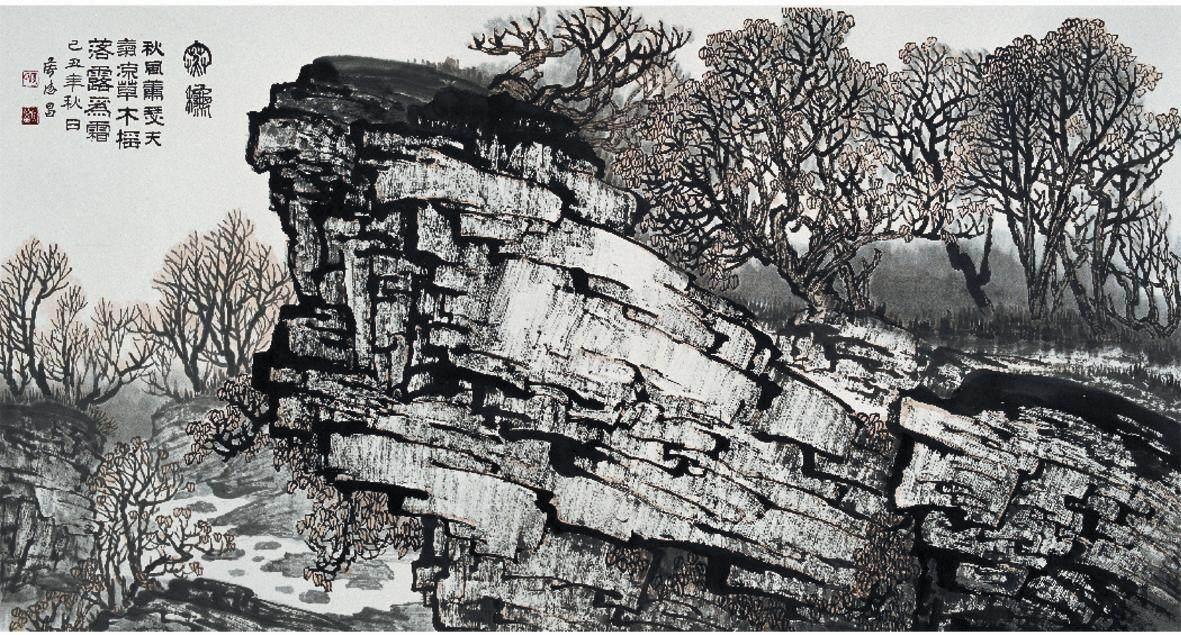

太行山又是最深情的,数亿年前太行山是汪洋大海,那些石壁上的纹路是一次次地壳运动冲撞留下的印痕,画家们笔下的各式皴法提炼出它们内在的肌理构成,塑造了它们的生命和精神。

“笔墨当随时代”,但真正践行起来是很苦很困难的,得下一番功夫才能画出时代的风貌。画太行山不是照搬,而是要画它的特点、状态、气势,掌握太行元素。侯德昌认为造化是吾师,为此十分注重向自然学习,无数次地回到老家辉县写生,吃住在山户人家,踏遍了太行的山路。而张仃老也被侯先生吸引到太行山来,有了5次上太行的经历,并深深地喜欢上了这里。在侯老的书里看到一张经典的照片,侯先生和张仃先生一前一后坐在农家院里,张仃坐在门口的石阶上,侯先生坐在一只石滚上,背后是农家石屋,两人专注地各自在本子上描摹着面前的大山。

无数次的对景写生,使得登山画山成为他主要的生活内容。他在作品《爱山图》中写道:“领受大自然之灵气,欣赏山川之秀美,引以为快事也。”

真正的大山水画家,必是胸有丘壑之妙真,笔下皆是精神之流露。侯老上世纪80年代访美讲学7个月,其间发生的一个小故事颇能说明中外艺术之不同,也让人从中了然中西方绘画艺术各自的特点。西方人画画非得眼前有实物,否则不能为之。一位美国人见侯先生面前无实景山水,画笔下则山水纵横,感觉很奇怪。隔了两天来看,咦,还在画?肚子里还有?故事令人捧腹,乃西方人不知中国画家皆“胸中富甚,则落笔无穷也”。

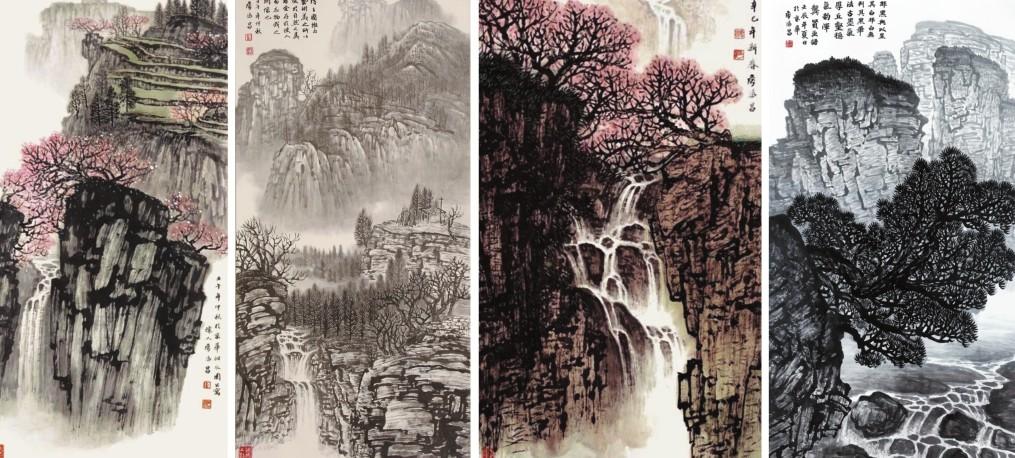

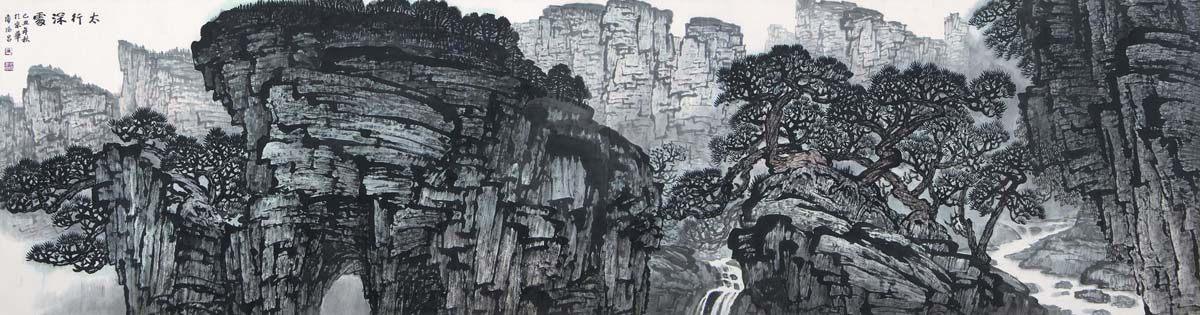

翻看他写生的一个个景观,一个个细节,崇岭深谷、绝壁飞瀑,河滩上遍布的汩汩清泉,村口古朴的石拱桥,山坳中的一群石屋,崖边倒挂的松枝,还有在丘陵上耙地的人与牛……看着想着,你会心有所动,觉得似曾相识,曾经摩挲过那里的山石、树木,在那块石头上歇息过,在那条小溪里戏过水。画中似有一股山风,吹来山林里草木的气味……有太行山生活经验的人知道,在山中走着走着,眼前冷不丁就会出现一面巨壁,所以侯老绘画中,近景或中景以巨壁立意的作品比较多,如《寒秋》《森林人家》《太行深处》,若范宽画作气势令人咋舌。范宽画作用笔强健有力,峰峦浑穆端严,气势壮阔雄奇,侯老画山特点多与此相合,看得出范宽山水画对他影响较大。

在为北京人民大会堂创作了《幽燕金秋图》之后,侯老便开始为家乡辉县创作十景图。辉县位于南太行山,他认为这里风光最美,那种山体切面最为震慑心魂,征服了很多的游客和画家。现在的太行山不同于以前的那个“穷山”,悬壁公路、影视村扬名中外,引来了数不清的国内外游客。他精心选取了百泉、郭亮、石门天池等具有代表性的人文、自然十大风光入画,每个景点都认真地踏勘写生,用了两个月时间,将家乡山水的神韵定格在他的丹青画卷中。他将自然之景经过提升锤炼,从大自然中感悟艺术之真谛,让山水充满清新郁勃之朝气,从而转换为具有侯氏风格的山水气象。侯老的艺术气势豪纵,不作“妖媚之语”,与“气节”“风骨”“崇高”“民族精神”这些字眼紧密相联。太行山的山石、云雾、树木早已化为他的心源。侯老不止一次对学生说:画好太行山的石头是画好太行山的关键。峥嵘巨石、万仞绝壁,没有这方面经验的画家,初到太行山都会显得无措。画山水画,一定要敢于直面山石,山石气势离开对山石的刻画就会大打折扣。太行绝壁,那种中景的马牙皴或斧劈皴,墨色浓淡之间,透出光影阴阳变化。侯老画太行山,毫无粘滞拖沓,或挺峻巍耸,或清颜秀媚,有的是腕底的胆气、豪气,太行山之于江南山体突出在山石,在其骨骼伟岸博大,在其体势雄奇逶迤。而草木如山之毛发,岩松崖柏昂然凌霄,其冠青翠如盖,其枝杆虬龙万状、屈铁交柯,傲然华茂而不凋。侯老的画来自传统,但又出于传统,于厚重苍润中透出时代的明媚清新。

侯老多画春秋之山。岭南人评论他的画“稳”、很舒服,这只是布局构图给人的感觉,他的春景画得轻快妩媚,画春景侯老喜欢画桃花,侯老笔下的春天离不开桃林绿野,如《春风桃花迎清溪》(封三)、《桃花村》《万壑千崖翠绿屏》《半岭桃花迎春风》《太行山景》《桃花溪水》,他认为太行山“春天犹胜”,此时“清溪碧流,桃杏花儿,山光水色,美不胜收”。《太行山景》的近景与中景是如屏绝壁,壁上几株桃树偃仰,灼灼桃花上又施以密密匝匝的晶亮苔点,增加了渲染效果。绝壁左侧是蜿蜒而落的瀑布崖顶,桃花与崖上飞瀑、崖底积潭形成色彩与动静的对比反差,单是水的颜色就因水雾与水流的跌荡平缓之势而不同。画面似传来訇然瀑鸣,而深潭如镜,让人顿生无限清凉。远景是淡绿的层层梯田,梯田后是更远的浅浅山色。而纯水墨的《静壁春泉一道飞》则让观者品读出它轻盈的格调。在春泉的一路奔流中,春日映照的石壁恍惚也有飞动之势,整个格调显得十分明快。而中右的一群山居石屋,显现出人与自然的和谐,石屋筑在大山上,也是大山的一部分。侯老十分喜欢以桃花、溪水为题材的画作,同题材的画则有多幅。它们不是古代的桃花源,而是当代的人间美景。

侯老笔下皴擦出的水面的感觉特别好,太行山里的水十分清澈,景物倒映如画,如作品《清溪百转千树出》,周围的山石、溅瀑、石潭皆散发出自身的凉意,环佩清音绵绵不绝。侯老画松,“松如端人正士,耸峭之气,凛凛难犯”,又润含春泽,望之可感松之气韵、君子之德风。其为评松语也,何不为侯老自身之写照?

秋景也为侯老所喜欢画的题材。秋景是金色之景,丰收之景,经历过春的萌发、夏的成长,秋天的色彩是绚烂瑰丽的,果林下收摘的人们、装着果实的小箩筐,秋天里的太行山散发着果实的馨甜气息。

艺术是感人的产物,“转轴拨弦两三声,未成曲调先有情”,侯老云:笔墨本无情,而画者须先有情,观者则能因之生情。追随他20多年的学生、中央文史馆书画院研究员耿安辉先生如此写道:“他的艺术是从文化积淀深厚的中原大地开始的,大自然是他最早的启蒙老师,纯朴的民风和艰苦的童年生活陶冶着他的性格和情操……在他的身上,始终散发着一股中国最朴素、最敦厚的土地气息。”我想说,除此之外,那些诗意的遍岭桃花,也是土地上盛开的浪漫与对未来的憧憬。侯老的画当是心中之画,对家乡的深情诉说,对时代的赞叹歌咏,再加上深厚的学养,中正的人品,自然笔下多是让人激赏心动的画作。

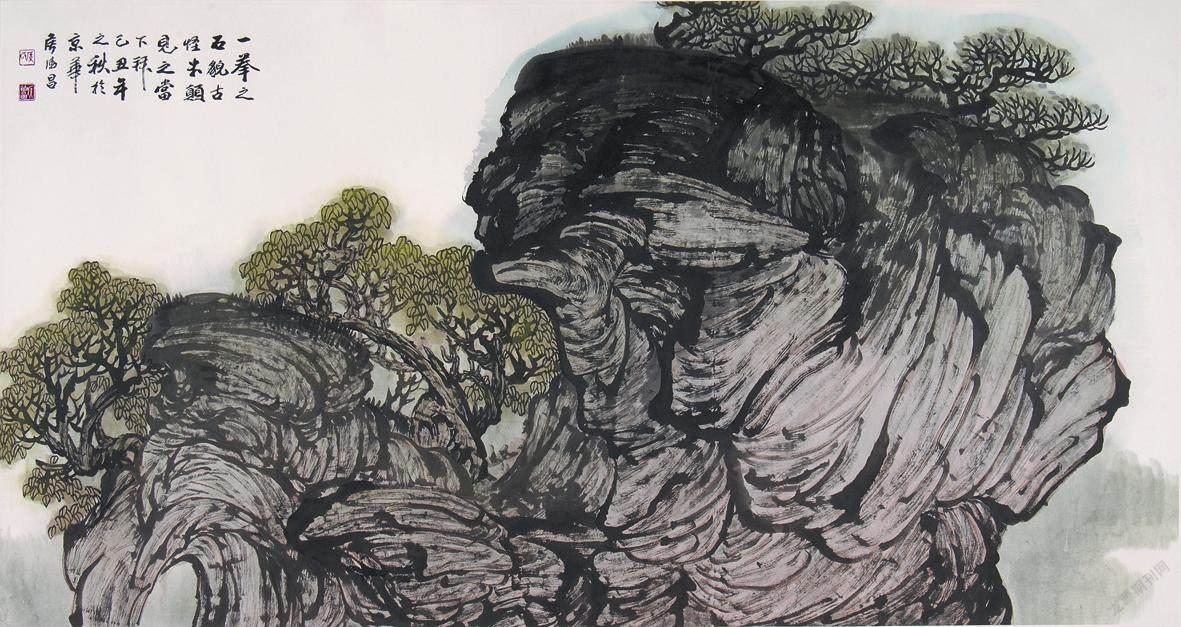

侯老心里的山水世界是极为唯美的,这种美是诗意自然地流淌,山上的这些奇石怪松,画久了,就入了他的骨他的血,喂养了他的精神。偶尔,艺术家的佯狂也会在他的题跋上被捕捉到,如明代沈周的“米不米,黄不黄,淋漓水墨余清苍……” 、清代石涛的“似董非董,似米非米,雨过秋山,光生如洗。今人故人,谁师谁体,但出但入,憑翻笔底”,侯先生受此启发,创作了《雨过秋山》。远景线条与点苔更加自由疏放,着实有点醉意有点轻狂,有点像题跋所言“米不米,黄不黄”,超出了侯老一贯的法度规范,这种创作在他的画作中比较少見。而艺术美之所以优于自然美,全在于艺术之美使人忘掉物我之关系。侯先生在创作中忘记了自我的存在,全然是无我入境。还有《一拳之石头》《小溪一道流》,皆吐其胸中而写之笔下,旋急的飞白皴使画面充满了动感,超脱、自由,表现出魏晋风流之余绪,给人留下文化上的联想。这两幅作品与《雨过秋山》一样,呈现出侯老绘画风格的多样性。

“作画不通书道则其画无笔,作书不通画理则其书无韵。”以书入画,以画入书,又将工艺美揉进来是侯老的绘画风格。绘画具有篆隶意味,整饬经营间又有工艺装饰之端美。李可染先生当年的一句话,使他开辟了艺术的另一成功蹊径。

美术评论家薛永年强调侯老画中的“至大、至刚、至中、至正”,这种气象得益于他画中的太行山石,而他画山石的线条来自篆刻的功力,既硬朗有力又丰厚饱满,让人看到他书法很深的根基。像农人干活时每一垅地都不偷懒,他在书画创作上也是如此,辛勤耕耘,久久为功,他书画的每一笔都有章可寻,无一松懈苟且之处,融清新于雄厚,彰豪情于端稳,巍峨瑰丽而气象正大。

耿安辉说:侯老的画在国家重要场所重要位置挂,与其作品艺术风格有正大气象有关。好多艺术作品中“小我”的东西多,强调自我,侯老的画作也有自我,但这个自我依附于画的正大气象、主流气象,侯老的画作是雅俗共赏,不是孤芳自赏。

“好多书画就是墨戏,墨戏是个人的,不是人民的。”他这个太行派不同于古代的太行派,不只是渴慕林泉、不只是“可居可游”,与个人的雅兴、文人的墨戏无涉,追求的是和时代合拍。侯老的创作不是让少数人看的,作品里没有士大夫气,没有山林气,他追求的是人民性,站在时代的高度。

“山水画”不是普通的名词,而是一个文化符号,在某种程度上代表了家园、祖国,代表了国家气象。但侯老的创作并没有仅仅停留于主题创作,深厚的艺术积累与艺术学养使他才情喷薄,不断超越自己,在山水画的意象和境界上探索得更为阔大深远。

从侯老的印章可窥视出他的艺术特点与内心活动,比如“半书半画”“篆隶画三技”“寄兴书画”“爱闲静”“爱画有情常拜石、学书无日不临池”“闲邀良朋饮美酒,兴共高士论诗书”。他对艺事艺坛的思考,“大师多于画匠”;对社会现象的臧否,比如“吹牛拍马”“人斗人”“极左极右”;对世俗人生的哲思,“爱戴高帽,自受圈套”;对人格的描摹,“似兰斯馨,如松之盛”。如此,养真性,无量寿。

欣赏侯老古朴厚劲的篆刻,忽然发现“大豆”“高粱”“稀粥”“风调雨顺”的字眼,想不到这些稀松平常的农作物和农人的期盼也会成为侯老篆刻所表达的内容。从这些内容中,体悟出一个农人内心朴素的愿景。放下锄头拿起笔头,半个世纪的艺术生涯,他还是那个勤恳农人的身影,朝夕劳作而不辍,才换来他在艺田上耀眼的金色果实。

1976年侯老书写的“伟大的领袖和导师毛泽东主席永垂不朽”17个隶书大字被毛主席纪念堂选入,并被制成金字镶嵌于毛主席纪念堂瞻仰大厅。如果躺在以往的功劳薄上睡觉,作为一个成名的书法家也未尝不可。但他却在书法成名后开始了对山水画的学习创作。从一个高峰到另一个高峰,行路何其迢迢艰危。在艺术的道路上,不是所有的艺术家都能创新与蜕变,很多人受限于思想的狭隘与知识的浅薄,思想里没有博大的东西,于是就停滞不前,用侯老的话说就是:“别人一鼓掌就停到那儿了。觉得我有观众有钱很不错了”,这种人没有看到前面还有高山。所以一个真正的艺术家,必须要善于在肯定中否认自己,要寻求艺术的多种营养源,不能只吃一样。绘画20多年来,太行山是侯老创作的源泉与基地,也是他艺术升华的平台,他始终仰望、审视、观察着这座大山,以自己精妙的笔墨绘制出他眼中的重峦叠嶂,并通过它传达出对这片土地、人民和国家深沉炽热的情怀。

“半书半画”是侯老的艺术创作常态,谈话中,得知侯老的《篆艺通典》即将再版。这是他从美学角度、从书法家实用的角度出发而编撰的书。这本书用了20年时间来研究,是书法家案头必备的工具书。书画之外,又有这么多文化研究成果,从中可以看出侯老是一个实实在在的学问家,而不只是一个书画家。

面对侯老如面对一本厚厚的历史书,侯老谈吐轻松放达,别有一种智者的风神,“青山依旧在……都付笑谈中”。有时,侯老会想起明代张岱笔下那位独往湖心亭看雪的相公,周围上下一白,只有寥寥一痕、一点、一芥与二三粒也,衬托得天地格外幽清旷远。痴于艺术者,盖走不出自然山水之魅惑。山水画艺术之所以存在,源于人与天地与自然的往来神会。侯老念兹文趣,或许从中寻找到一丝自己的影子。

与社会上有些当红画家不同的是,侯老并未耽于艺术家的逍遥、自在与闲静,他的生活安排得还是那么紧凑:写回忆录、计划出版一百首用行书写的描写底层劳动者的古诗。艺术家的责任感使他时时生出一种忧患意识,每每此时,他便忘记了年龄,他早已把自己融入翰墨丹青,把自己的艺术生命全部交付我们这个民族和国家。