河南“非遗”传承人朱秀云的剪纸艺术特征

2019-09-10王欣宇

摘 要:剪纸是中国古老的民间艺术之一,因其独特的艺术风格,近年来受到国内外的广泛关注,这项的民间传统艺术又重新走进大家的视线。朱秀云是河南省省级非物质文化遗产项目(民间剪纸)代表性传承人,她的剪纸作品构图简练而精致、线条粗犷而优美、造型古朴而不失趣味。通过对她的几幅代表性的剪纸作品,从构图、造型和表现手法等方面进行分析,以更好地了解和学习她的剪纸艺术。

关键词:河南;非遗;朱秀云;剪纸;艺术特征

朱秀云是河南省三门峡市陕州区一位地地道道的剪纸艺人,受到家族里爷爷朱国璋、母亲霍苗巧和姑母朱俊芳的影响,自幼开始学习剪纸,手中的一把剪刀陪伴了她一生。陕州区位于河南省西部的黄河南岸,地邻山西、陕西两省。河南省剪纸协会第一任会长李笑白曾说:“陕县剪纸是沾了山西、陕西的光”。独特的地理位置让陕州区剪纸汲取了三省的文化内涵的同时,又有着独具特色的地域剪纸风格。

剪纸作品大多表达劳动人民的美好希冀,反映出几千年来民俗文化的内涵。朱秀云的一生都致力于继承和推广剪纸文化。年近花甲的她,在2005年进入三门峡市老年大学学习中国画,希望通过对国画传神意境的学习为剪纸技艺带来更大的突破。2008年6月朱秀云成为河南省省级非物质文化遗产项目(民间剪纸)代表性传承人。走进朱秀云老人家里,窗上贴满了各式各样的窗花,镂刻精细、趣味十足,各种有着寓意丰富图案的剪纸烘托出了农家院里的欢喜气氛,装裱起来的《五福临门》《太子坐莲》等作品更是巧夺天工、美不胜收。

一、构图特征

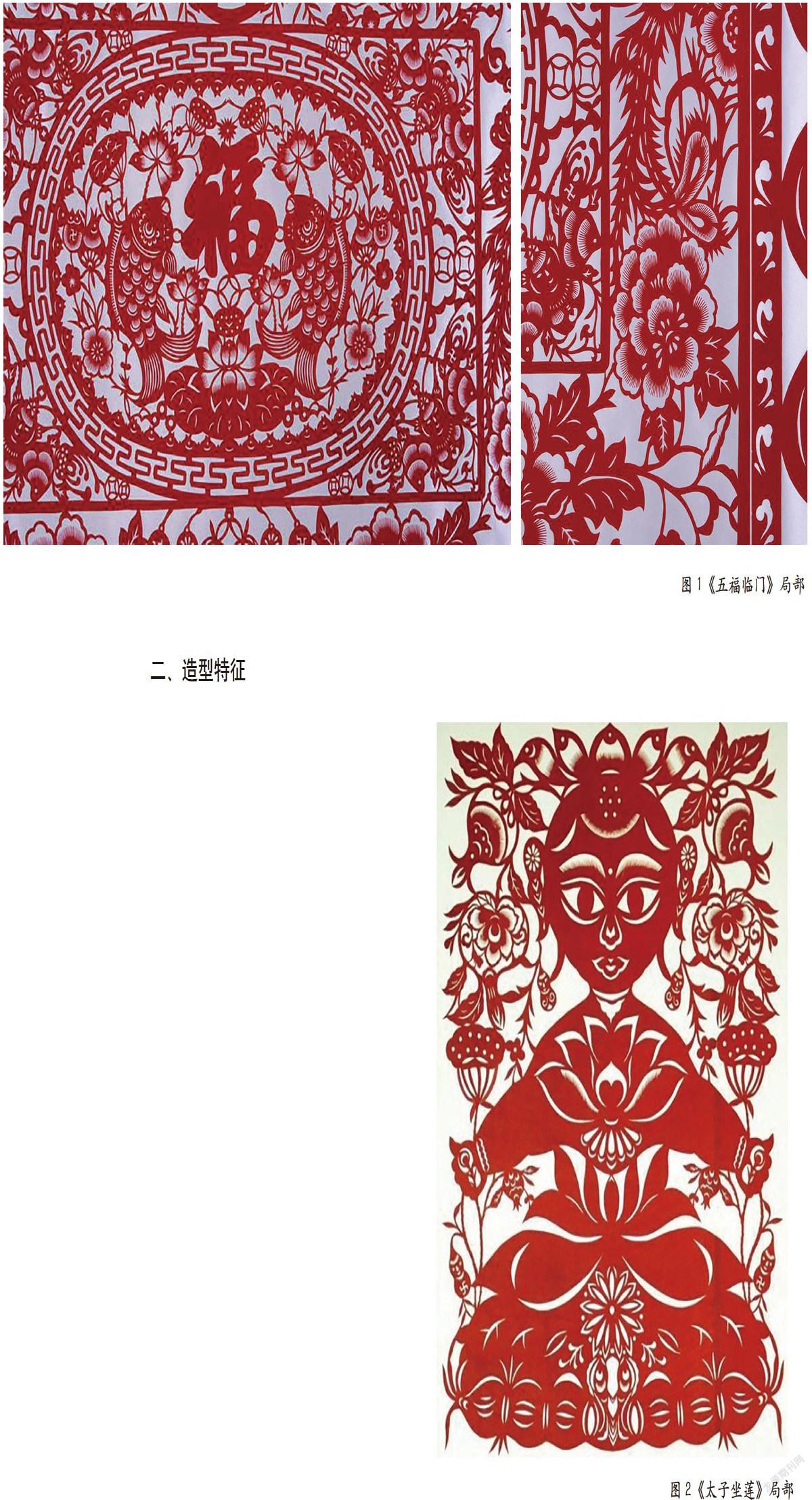

朱秀云剪纸作品中的画面、构图密集饱满,整个画面既结实、繁杂,又疏密相间、主次分明。在布局上主要采取了两种方式:对称式和单元式。以花鸟寓意代表作《五福临门》为例,画面的中心是“福”字,底下有一个左右对称的荷花,中间为一个整体,左右各配有鱼和荷花,四周环绕着纹饰。鱼和荷花组成的画面寓意为“连年有余”,以示来年丰收,表达了对美好生活的憧憬。在中心区域四个角分布着四只向中心聚拢的蝴蝶,此为第二区域。蝴蝶谐音“福迭”,寓意福气源源不断;蝴蝶也是幸福、爱情的象征,寓意着生活美满。再往外一层由凤凰、牡丹等图案组成。众所周知,凤凰、牡丹象征着荣华富贵。在作品两边分别有纹饰环绕一花瓶,配合有鸳鸯、荷花、莲蓬等图案。瓶谐音为“平”,寓意着平安;鸳鸯雌雄成对、形影不离;莲蓬寓意多子多福,搭配在一起表达爱情忠贞、夫妻和谐、家庭幸福之意。整个作品最外有一圈吉祥纹饰包围(如图1)。在陕州区素有“放下锄头上炕头,拿起剪刀铰虎头”的说法,朱秀云用一双巧手剪出一幅幅贴近生活的剪纸作品,剪纸作品成为她个人的情感寄托。

《五福临门》这幅作品是以各式各样具有美好寓意的图案、纹饰组成,祈福是画面所传达的核心内容,故“福”字占据了中心位置。“福”字的位置决定了作品左右对称的基本框架,对称式布局在中国传统美学中具有重要地位,这种布局相对稳定、庄重,呈现一种视觉上的平衡。剪纸一般不便表现层次重叠和庞大复杂的场面,但是为了突出主体图案的中心地位,作品中其余图案形成了相对独立却又互相联系的单元,也使得画面十分均衡。每个单元都以纹饰做了简单分割,每一单元都是单独的一幅作品,有着各自美好的寓意和内涵,又相辅相成地构成了整个作品,布局饱满也体现了中国民间以满为美、圆满和美的思想。

二、造型特征

朱秀云剪纸种类繁多,逢年过节会剪鱼、荷花、如意等图样,寓意着连年有余、万事如意;在婚嫁中一般剪石榴图案,寓意多子多孙;寿诞中多采用松鹤图样,寓意长寿富贵;丧葬中利用剪纸制作旗幡等物品布置灵堂,来表达对逝者的哀思;还有的剪纸内容表现的是劳动场景,歌颂劳动、祈求丰收。不同场合下用途不同、寓意不同,但朱秀云剪纸在花鸟、人物、纹饰等造型上,都呈生动古朴、清晰简洁、线条明快的特点。剪纸艺术发展到现在,基本可分为南方和北方两派。南方剪纸细腻柔美,多用刀刻,严谨、细致;北方剪纸则粗犷奔放,多用剪刀剪,线条灵活多变、随意性强。陕州区的民俗剪纸风格整体受到商周时期纹饰图样、南阳汉画石以及北魏龙门造像和宋代开封木版神画像的影响,继承了北方剪纸质朴大气、雄浑粗犷的风格特点。

朱秀云的《太子坐莲》剪纸作品,在主体人物造型上以高超的手法用于刻画人物造型,面部运用“阴剪”的技法刻画了生动的人物表情,同时表现了主体人物生动的盔甲纹饰。人物剪纸线面相连,中心镂空的虚面很好地将视觉中心放在人物身上。主体人物身坐莲花、手持藤蔓,生动古朴,一改人们眼中“手持混天绫、脚踩乾坤圈”的勇武形象,人物造型更贴近生活。周围花卉、蝙蝠造型上都简练概括,提取了对象的主要特征,大胆地舍去不必要的部分,删繁就简,以简洁、明快的线条进行明确表达(如图2)。如果失去了对人物造型特征的把握,也就失去了艺术的真实感,所以这是一个看似简单,实则复杂的工程。这些无疑是朱秀云从生活角度出发,将立体的、三维的形象转化为平面的、二维的形象,用线条进行高度总结、概括,将艺术造型的表现贴近于现实,从而引起观者的共鸣。

多年来,朱秀云凭借着自己的生活经验和大胆、任意的想象,用手中的剪刀创造出一幅幅精美绝伦、巧夺天工的剪纸人物和形象。在她的剪纸世界里,不只是单纯地临摹自然对象,没有循规蹈矩的透视和比例,也不必过分追求章法布局和光影变幻,只需将自我理解和审美相结合,使剪纸人物和形象比对象本身更加引人注目,充满民间艺术的趣味。

三、表现手法

在剪法上,朱秀云的剪纸作品大多运用了“阳剪”与“阴剪”相结合的表现手法。阳剪讲究“线线相连”,而阴剪强调“线线相断”,故阴剪、阳剪是相对相生的。以传统节气作品《七巧节》为例,大面积镂空突出人物形象,在人物造型上采取阳剪,用阴剪的手法使人物面部以及衣褶纹路画面更加生动、完整。竹篓和其中的孩子外形采取阳剪,花纹及面部用阴剪的手法。二人脚下的鹊桥及四周的搭配纹饰线条粗细得当,都是“阴阳结合”的表现手法。作者借助轻松明快的线条与镂空的表现手法,将“天下有情人终成眷属”的美好愿景传达给观者(如图3)。朱秀云在“阴陽结合”的过程中十分认真仔细,因为稍不留神把应连接的部分线条剪断了,整张纸都会被破坏,变得支离破碎,画面也无法形成。由此就产生了剪纸“千刻不落,万剪不断”的艺术技法特点。

在色彩表现上,除传统的红色、彩色剪纸外,还有一种黑色剪纸流行于陕州区。在大多数东方人的眼中,黑色是不吉利的颜色,而红色寓意吉祥。河南省有着悠久的历史,文化底蕴极其厚重,在古代就被称为中原大地,是全国的政治文化中心。追根溯源,人文始祖“三皇五帝”或是生于河南,或是在河南建都,成为豫西剪纸艺术的文化土壤。从历史上可以考证,夏代崇尚黑色,豫西则为夏文化的发源地。夏以黑为正色、本色,故黑色剪纸在豫西百姓中司空见惯。黑色剪纸具备端庄肃穆、庄重大气的特点,同时黑色吸热,与彩色剪纸相比有不易褪色的优点。黑色剪纸除了在日常生活的运用,甚至在婚嫁时有的“双喜”字也是黑色的,因为黑色剪纸更加正式、庄重,而对黑色剪纸的研究也有助于研究夏文化。

四、结语

朱秀云老人除了提升现有的剪纸技术外,还注重发掘和保护失传的捶草印花印染工藝。为了能将这一古法印染工艺重现于世,她走访多地向更有经验的老人学习,经过多次试验,不断从失败中总结经验,最终将这些经验整理出来。蘸染的色彩过渡十分自然,极具地方代表性。2012年末,朱秀云被命名为河南省省级非物质文化遗产项目(中原棉布印染技艺[捶草印花技艺])代表性传承人。她在捶草印花印染工艺上的认真态度也代表了她对剪纸艺术的态度,她对于艺术的热情与热爱深深感染了笔者。

朱秀云经常同老朋友们围在院里哼着曲子,剪着剪纸,增进技艺,她们想到什么剪什么,剪纸这门传统技艺,已经深深地融入了她的日常生活。她的剪纸作品构图简练而精致、线条粗犷而优美、造型古朴而不失趣味。而隐藏在这些精致作品下的是朱秀云独具特色的剪纸艺术魅力——汲取了传统文化与社会文化的养分,扎根于人民群众的土壤中。“一把剪刀过,满纸情趣生”,希望在未来可以继续虚心地向老一代手工艺人们请教,不断研究我国民俗文化,让剪纸这门传统艺术在新时代下焕发光彩、永葆青春。

参考文献:

[1]冯骥才,倪宝诚.中国民间剪纸集[M].石家庄:河北教育出版社,2009.

[2]王树村.中国民间剪纸艺术史话[M].天津:百花文艺出版社,2012.

[3]董季群.中国传统民间工艺[M].天津:天津古籍出版社,2004.

[4]陈竟.中国民俗剪纸技法[M].南京:江苏美术出版社,2011.

[5]杨雯雯.陕县南沟民间剪纸艺术研究[D].郑州:郑州大学,2015.

[6]赵伟薇.“非遗”时代的剪纸艺术[D].青岛:青岛理工大学,2013.

作者简介:王欣宇,太原师范学院美术系美术专业硕士研究生。研究方向:中国画。