追寻历史现象背后的逻辑因素

2019-09-10李彦朴

从1911年10月10日武昌起义爆发,到1912年2月12日清帝宣告退位,资产阶级革命党人在四个月的时间内,就推翻了清政府。在此之前,中国曾经发生过历时14年的太平天国运动,最终却以失败而告终。为什么太平天国14年都没有完成的任务,资产阶级革命党人用4个月的时间就做到了?这是一个值得思考的问题。历史事件的发生和发展,都有内在的逻辑原因和脉络,教师在教学中如果能够把这个逻辑性捋出来,说清楚,学生的学习就可以事半功倍。本文尝试就武昌起义后清朝统治迅速走向瓦解的制度因素进行教学设计,以求教于各位同仁。

一、教学主题:武昌起义后清朝统治迅速走向瓦解的制度因素

二、教学设计思路

辛亥革命是中国近代历史进程中的一次重大转折。在1911年10月10日武昌起义开始后,“在一个半月内,十五个省或者说三分之二的中国均已脱离清廷而独立”①,四个月后,1912年2月12日,清帝下诏退位。在如此短暂的时间内,导致清朝统治迅速瓦解的原因是多方面的,但其中有两项不可忽视的制度因素,一是中央集权制度的衰落,二是科举制度的废除。引导学生分析导致清朝统治迅速走向瓦解的这两个制度因素,一是引导学生形成追问历史现象背后逻輯成因的意识,达到拓展历史思维,增强学习历史的兴趣的目的;二是“加深学生运用唯物史观的方法,对上层建筑的各领域的实质进行深入分析,认识国家治理体第和治理能力现代化的重要性。”②(普通高中历史课程标准2017年版);三是可以借助历史地图进行教学,培养学生的时空观念和历史解释能力,同时提高教师运用地图进行教学设计的水平和能力。

三、教学过程设计

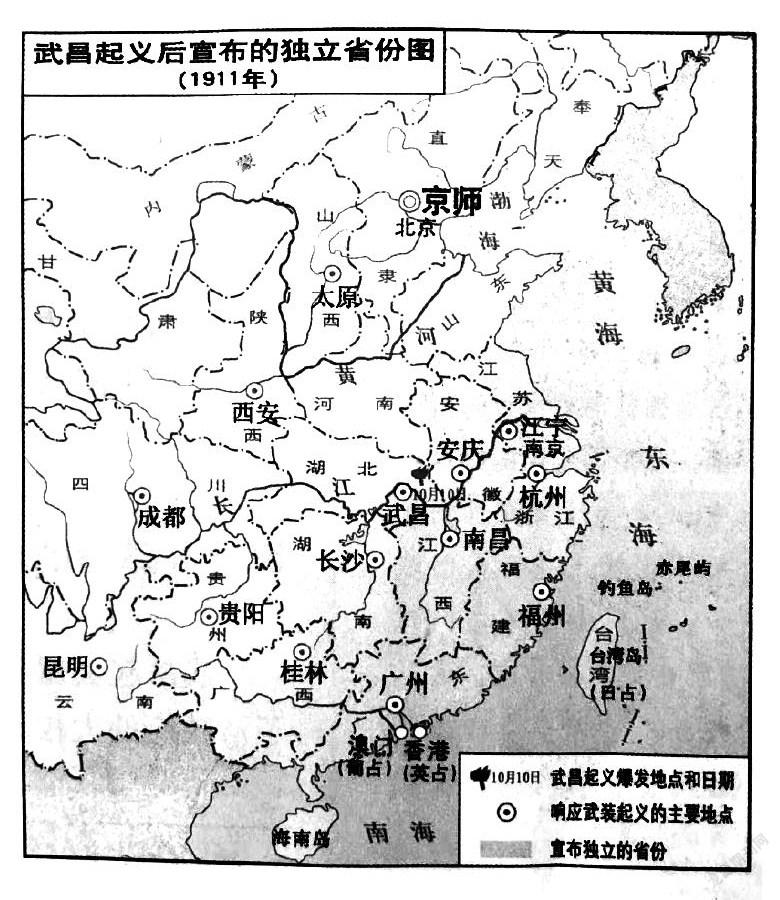

师:大家看《武昌起义后宣布的独立省份图》,从图中可以得出哪些信息?

——摘自《历史·必修一》人民版《辛亥革命》

生:1911年11月,全国十几个省宣布脱离清政府而独立;独立的省份多,范围广,局势变化快;清政府的统治土崩瓦解。

师:对,从武昌起义开始,在一个半月内,十五个省、三分之二的中国均宣布脱离清朝的统治而独立,其他未独立的省份,革命党人的武装起义和人民群众的反清斗争也是此起彼伏。四个月之后,1912年2月12日,清帝下诏退位,清朝统治瓦解。与此前中国曾经发生的太平天国运动相比较,辛亥革命的时间短,局势变化快,这种现象背后的原因众多,但也有政治制度变化的原因。

设计意图:《武昌起义后宣布的独立省份图》是人民版《历史·必修一》教材《辛亥革命》一课中的地图,具有史学参考价值。借助历史地图进行教学,既有利于培养学生根据地图获取历史信息,把地图语言转化成文字语言的能力,也有利于培养学生的时空观念和历史解释能力。

材料一(各省)督抚和士绅对清廷的背离是有利于辛亥革命的发生和发展的。因为辛亥革命是一场旨在推翻清王朝的革命,在当时,革命党人只是少数派。一般而言,革命是不可能在中央政府十分强大的条件下取得成功的。中央政府是否强大,取决于两个重要因素:一是统治集团自身的统一与坚固,二是中央对地方的驾驭能力。清末各省督抚与中央矛盾的发展,增长了统治集团中具有重要地位和作用的封疆大吏的离心力;而地方士绅对清王朝的背离,也削弱了清王朝统治的基础,使中央统治能力下降。③

——摘编自李细珠《地方督抚与清末新政·晚清权力格局再研究》

师:请大家结合材料一思考,是什么制度的变化导致了革命形势的迅猛发展?

生:中央集权制度的衰落。

师:确立于秦朝的中央集权制度,是维持中华民族国家整体性的核心因素,对于中国历史的发展作用巨大。在中国古代,中央集权经历一个不断完善和强化的过程,到明清(鸦片战争之前)达到了顶峰。是什么原因导致晚清时期的中央集权制度走向衰落的?大家能不能结合所学知识进行分析。

生:太平天国运动的冲击;洋务运动的开展;民族资本主义经济的发展等。

师:对,晚清中央集权制度的衰落,既有政治因素在内,也受国家经济变化的因素的影响。而中央集权制度的衰落,正是导致武昌起义发生之后,多个省份宣布独立的制度因素之一。

设计意图:中央集权制度是古代中国重要的制度之一,对中国历史发展产生了深远影响。但是教材对近代中央集权制度的发展和演变以及对中国社会发展所产生的作用并没有涉及。结合这则材料,使学生对晚清中央集权制度的演变发展有一个整体的认识,也起到扩展学生思维的作用。

材料二晚清的中国作为一个后进现代化的国家,其社会经济发展水平和文化发展程度,还远远无法提供足够的位置与就业机会,来吸纳纷至沓来的从新式学堂中毕业和留学归来的青年知识分子,清末民初的各省都充满了大批因无法就业而对前途深感失望的青年知识分子。革命的情绪是最容易在这一富有理想而又在现实生活中备感绝望的处于“游离态”的青年知识分子中发展起来的。④

——摘编自萧秦功《危机中的变革》

师:请大家结合材料二思考,导致革命形势迅猛发展的制度因素是什么?

生:科举制度的废除。

师:清朝统治者万万想不到,科举制度的废除竟然会成为导致政府灭亡的一个原因。那么,结合材料和所学知识思考,我们应当如何评价清政府废除科举制度?

生:动摇了清政府的统治,加剧了清政府灭亡的速度;是中国教育历史上重大的变革,有利于近代教育的发展,使留学教育规模扩大,新式学堂数量增多;动摇了儒学的统治地位,导致了社会价值观的变革等。

师:从中能得到什么启示呢?

生:制度改革要符合国情,以维护人民利益作为根本出发点,凝心聚力,形成共识;制度改革应该存利去弊,循序渐进等。

设计意图:1905年,清政府废除了科举制度,这对当时中国的教育、政治、社会价值观念产生了极大影响。而且“从长远来说,则导致一个古老民族现代化过程中的文化断裂。这种文化断裂对20世纪中国的后续现代化具有长远而深刻的影响。”⑤但教材关于废除科举制度的影响尤其是废除科举制度和清朝灭亡之间的关系并没有涉及。结合这则材料,培养学生寻找历史事件之间的逻辑联系的意识,进而使学生思考制度改革和政府兴衰之间的关系,从而吸取历史的经验和教训,培养学生的社会责任意识和家国情怀素养。

参考文献

[1][美]徐中约:《中国近代史》,计秋风等译,北京:世界图书出版公司北京公司,2013年,第351页。

[2]中华人民共和国教育部:《普通高中历史课程标准》(2017年版),北京:人民教育出版社,2018年,第22-23页。

[3]李细珠:《地方督抚与清末新政·晚清权力格局再研究》,武汉:湖北教育出版社,2003年,第395页。

[4]萧秦功:《危机中的变革》,广州:广东人民出版社,2011年,第182页

[5]萧秦功:《危机中的变革》,广州:广东人民出版社,2011年,第176页

作者简介:李彦朴,石家庄第二实验中学历史学科组长,中学高级教师,河北省学科名师,主要从事高中历史教学研究。