遭逢美杜萨:人与非人之身

2019-09-10戴锦华廖雯向京靳卫红

戴锦华 廖雯 向京 靳卫红

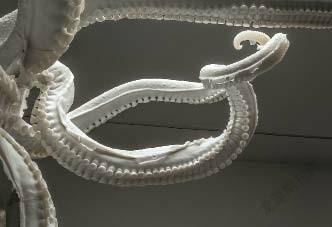

戴锦华:其实我很矛盾,这次展览到底要不要来。因为我这些年很不喜欢出席那些把女性标在前面的活动。这个展览是两位女艺术家的展,标题叫“遭逢美杜萨”,廖雯又出版过《不再有好女孩》,是一系列跟世界上比较有名的女艺术家们的访谈,而我这个人这些年一直有一个女性主义者的标签。这么一来,这个展览鲜明地好像完全指向了性别的问题——靳卫红的《疼痛》放这儿的时候,所有人看到的是母体、生育、从产道里滑出的胎儿,又好像强化了这种指向;向京的《降临》单看会有多义性,但在我们这个框架里,这种多义性似乎就消失了。这是我最早的障碍和迟疑。

阿克曼(Michael Kahn-Ackermann,策展人):我想说一下,我开始策划“遭逢美杜萨”(向京&靳卫红)这个展览的时候,根本没想过“女性”“女性主义”“女艺术家”这些词。我看向京和靳卫红作品时,想到的是“神遇”(meeting divinity)。我们现在谈“相遇神”的问题特别困难,因为它似乎已经完全属于过去了,可是我觉得这些经验还是很重要的。另外我用美杜萨(Medusa)并不是因为她是一位“女神”,美杜萨其实代表了神的双面性,她的极端的美和极端的可怕,有一种超越性的经验。我在向京和靳卫红的作品里也看到了这样一种对应。

廖雯:靳卫红这次用一个植根于传统的语言——水墨方式,画了这么大的一个画,挑战了一些问题,也触碰到一些问题。

首先是如何用从文人画里延伸过来的水墨方式来表达一个当代人真实的感受。靳卫红不是今天画了这一张大画才体现这个事的,她这10多年来一直在这么探索。这种探索需要勇气、需要才能,更需要有胸臆和感受,差一样这事就干不成。艺术家勇于突破就已经了不得了,如果能突破得好就更了不得了。就这一点来说,我觉得靳卫红这10多年做的努力是非常有价值的。其次是,水墨画的语言主要靠笔和墨之间建立的书写关系,而靳卫红却用了西方结构的一些方法。她中间有一部分阴影和明暗关系的处理,但不是透视法的。用水墨画这么大一张画,还要加上一些结构的关系,还要表达由疼痛生发的一些复杂的生理和心理体验,是非常难的。

如果对靳卫红了解的话,就能知道她对传统水墨的积淀和对西方艺术的理解都还比较深厚。看她画传统水墨,又轻松、又漂亮、又很帅。我佩服靳卫红的是,她的传统教养很深厚,已经成名了,还能够去冒险,去突破自己熟悉的东西,这是超越自己。早些年我们俩曾经讨论过,她就说要找一种超越她熟悉的方法,找到生涩的感觉。这个我是非常理解的,所有的艺术,最终如果你一直做,做熟了以后它就成行活了。有意思的是,她并没有说:那我换一个花样。虽然传统水墨被好多人否定、被认为过时了,但靳卫红跟我说:“我还够用。”

靳卫红:现在很多人对水墨的理解经常仅仅是材料化的,我一直反对这一点。如果把对水墨艺术的理解完全材料化,就把它原来附着的那种文化(属性)全部都扔掉了。这种所谓的探索和革新,包含的东西太少了,(仅仅材料化的话)纸、墨、笔这些东西跟木头、钢铁没有什么差别,甚至还不如它们力量大。

我还从另外的一个角度来考虑这件作品。疼痛在我看来是这样的一种经验,它非常像某种神谕,疼痛让生命意识更强,疼痛有威严,给你限制,让人理解什么是自己所处的环境。疼痛有它的超越性,特别不可知。疼痛经历自己的历史,被转化为另一种价值存在,它的存在是对人的存在的一种考验和询问。疼痛既是一种约束,也是确认某种价值的依靠。我读过的一些关于宗教的书里提到,信徒体验疼痛越激烈,幸福感越激烈。比如在基督教里的苦修信徒最极端的方式是戴苦修带,一种带刺的铁链,并且鞭挞自己,以折磨自己的肉体,获得疼痛经验来体认、接近基督。在此,疼痛已经脱离肉身,变成独立的价值存在。很多的修行就是利用忍受疼痛来达到拷问自己灵魂的目的,“让我疼”比“我疼”更具备形而上的力量。

看欧洲的绘画史,我比较体认中世纪艺术的造型语言,无论是绘画还是雕刻,可圈可点的东西太多了。这个时期的很多作品都把耶稣受难作为表现的主题,耶稣被极限地伤害,疼痛脱离了身体出来了。太多的图像是头戴荆棘冠流血的耶稣,血和疼痛混为一体。尤其是有些雕刻,因为是立体的,又绘了彩,效果格外强烈。对惨烈场景的极端的兴趣,在艺术史上看,无越于这个时期。到了文艺复兴时期,这种兴趣才有所转移。

一个女人分娩的画面立刻进入我的头脑,这种至痛的经验虽然我没有经历过,然而正是没有经历过,它才变得更加强大、更加可怖。我在做小稿的时候,耶穌受难的图像好像隐约成为我的参照。这些疼痛之间有关联,这个东西让我感觉是最接近阿克曼为展览的命题。

寒碧:艺术家怎么根据一种形式找到自己的语言,或者说在纵向的艺术史序列当中,自己的位置在哪儿。这一点有的人认为重要,有的人可能认为不重要。对此,向京你是什么态度?

向京:其实我挺缺乏这种思维的。当然我会很愿意学习和研究,我会不断地去理解艺术史,以及整个历史、整个文明的脉络,但这些只会构成对我这个人本身的塑造,而不会具体对标我的工作。艺术家特别像一个干活的,在干活当中解决的都是很具体的问题,也常常陷入一种局限。我觉得每个艺术家都是一个小极了的宇宙,都受个体的限制。所以我现在越来越不爱神圣化艺术这件事情,其实艺术能解决的事情非常得微小。

今天我们面对的这个现场特别复杂,变化特别快,我们需要及时地作出反应。碰巧我做的雕塑这个介质特别慢,特别难对应,所以我觉得今天做雕塑的人特别少,也是应该的。别人经常问我为什么选择雕塑,我并没有选择它,我觉得我是被选择的。我自己都不太清楚我怎么就“混”过了这20多年的职业生涯,不知道是什么驱动我如此疯狂地工作。包括如果让我特别清晰地去讲这件作品的意义和它对应了什么东西,我真讲不出来。但是这里面其实有很多东西,是我作为一个非常微小、尘埃般的存在,在有限的、短暂的路程当中经历的一切,是它们作用于我的一个反应。而我好像只是一个载体,我负责把这种反应赋形。

戴锦华:我最早看向京的作品是在“唯不安者得安宁”那个展览上,立刻就被吸引和被震撼了,包括她后来的“这世界会好吗?”那个展览也是。我觉得她的这种不安、这种追问是我们这个时代必需但又缺少的情绪。在这一次《降临》这个作品当中,我的感受也特别强烈——我们走进她工作室的时候,光从天窗洒下来,那么一个圣洁中又带一点狰狞的雕塑,它首先唤起的是一种对美的质问。我想可能每一个观者第一次接触到它的时候,首先大概不会有关于形式和语言的讨论。她通过一个介质,通过一种选择,凝固了一个瞬间,那个瞬间是富有“包孕性”的瞬间,而这其实是你可以用自己的身体去体认到的。我能感受到她雕塑当中的宁静和宁静背后无声的嘶喊,像有一个要挣脱出来的灵魂。

而在靳卫红的《疼痛》当中,我感受到一种不适。作为一个女性主义者,我当然不会因为一张生育图而感到不适。这种不适我本来无以名状,直到我突然反应过来,那就是水墨画或者文人画这个传统,它是有性别的,是男人的,文人画是男文人画。中国古代的男性文人被更为内在和深刻地组织在君臣、父子、夫妻“三纲五常”这样的一个权力、等级结构之中。但它同时是一个同质结构,父子如君臣,夫妻如父子。也正是因为它是一个同构关系,中国传统的男性文人历来都能够把自己的生命经验放置在一种女性的形象之中,比如所谓芳草美人自比的传统,他们能够借助某种女性的生命经验来传达自己的社会经验。那女性能不能穿行到男性的结构逻辑中呢?能!花木兰,化装成男人,扮演男人,穿行到君臣关系中。可是这样的一种经验,并不适用于现代女性。

我突然意识到,我在靳卫红的画里感受到的那种不适是什么。是她在一个男性文人所形成的规定的介质和语言系统当中,试图把自己的生命经验放进去。因此她的生命经验必然要被撕裂,她又拒绝当花木兰。她说没关系,假装我是一个很会用笔墨的人,其实就是化装成了男文人,并且装得挺好,以前的作品真的挺帅的。可是这一次让我感到的不适,或者说震动,就是在于她这回说——我是一个女人,而且是一个现代女人,并且我还要坚持用这种介质来创作。

靳卫红:对我来说这个东西确实有,不是从这张画开始,大概从我创作比较有自觉意识以来,我就一直想在这个系统里面加一个塞,想把我自己的这么一点东西放进去,不完全顺从于那个系统的规定。我不反对“男文人画”,这套系统我也挺喜欢,但它不能变成一个会压迫我的东西。所以我这次的创作在某种程度上说,是冒犯了。

寒碧:我一直在想,靳衛红不管她表达的感受多强烈,里边都有一个理性的省思。而向京好像是自己流出来的一个东西,不太一样。

靳卫红:你说向京像流出来的,我同意,我看她做东西几乎是直接上手。但其实很多东西是早先已经完成了,而到了这个阶段的时候,把它打压下去了,摁下去了。当然,并不是说我考虑这个东西的时候,脑子里已经有了一整套的规划,而是在做的过程中,很多东西会自动出来。比如我在画里用了一些西方传统艺术里的元素:胳膊上两个非常硬的高光,有点突兀,是我很喜欢的中世纪艺术里的表达方法;还有眼泪、汗水,这些都是欧洲传统艺术里的东西,中国人不这么画。

向京:创作背后肯定有动机、有逻辑,因此我并不怎么认同寒碧所谓作品是“流出来”的这种说法。只是我一直觉得作品有它自己的命运,我的工作做完了,我把它扔出来,大家随便评说。展览的时候我自己也特别不愿意谈艺术,因为我们自己的工作里面很多部分是并不值得分享的,至少我是这么觉得的,很多东西自己消化掉就完了。其实我这些年有好长时间没有持续工作,甚至我很确定,做完《降临》我又不想工作了。不是因为我没有表达欲,而是我时常会涌起一种迟疑:艺术有这么管用吗?有这么了不起吗?能涉及这么多深刻的问题吗?能帮助我们解决这么多问题吗?

廖雯:向京一直是在当代艺术领域中工作的当代艺术家,大部分当代艺术家是在往自己内心观照的脉络里走。我跟老栗(栗宪庭)的工作方式在批评家里头是比较特立独行的那种,我们都是直接跟艺术家打交道,永远都是在不停地看作品,甚至不是成品,跟他们谈创作中的困惑。所以我们特别熟悉艺术家,你让他一套一套地说,他说不出来。能清楚面对艺术史处境的艺术家,很少。一般来说,一个艺术家的个性、经历等一些东西综合在一块,他可以找到一个方式把这些输入到作品里,也可能弄着弄着又做不出来了。这种状况特别正常,恰恰说明他是有思考的,他不满足于一直重复一个样式。但他自己自身的那些东西,仍然留在潜意识里。你看一个艺术家的系列作品,你会发现他是有一个自己心理的历程,有自己关心的脉络。

所以我特别理解向京说的工作方式,一个真出色的艺术家的工作方式一直是在自己的内心状态里。比如说向京早期的东西,虽然是美院写实雕塑训练出来的那一套技术,大家都会,但是我们如何用这样一套技术来表达自己的这种感觉?向京是在一个看似很正常、很熟悉的场景里头,表达了她自己的感受。你看她那些小雕塑、那些人,从理性上说,都是现实里边很正常的,甚至能说得出来名字的人,但它不是写实的。她描述的不是具体的某一个对象,那些抽搐、那些敏感、那些神经质的状态,实际上是非常非常内心的。

靳卫红:艺术家的工作状态,这是一个很值得讨论的话题。每个艺术家都有自己的工作状态和工作方式,虽然我跟向京思想上有很多共通点,可我们实际可能有十万八千里的距离。如果是对自己一直有要求的艺术家,他一定会经常面临黑暗期、瓶颈期。一个人往外掏东西,不可能一直掏不完的。我觉得我自己的工作状态黑暗期是非常多的,是严重到要得抑郁症的程度。好像某一天突然就发现自己废掉了——你手也没用了,脑子也没用了,哪儿都没用了,还怀疑会不会永远这样了。经常会碰到这种时刻,感觉非常可怕。如果说一个艺术家面对自己,经常处于什么样的状态,我觉得就是这样的。

向京:我只是想把艺术当成一种能够使用的工具,去关切一些值得关切的问题。有的人凭着写作的才能,有的人凭着画画的才能,去对所关切的问题作一个链接。在这个链接当中,支撑我们认定、相信自己工作的价值,在于它是有所建构的。我也常常会自问我到底建构了什么,很多时候我们会把这个东西夸大,说它有一个系统,用这种类似的词汇去定义它的价值。大概我们的工作就是在这种不断确认、不断怀疑,不断克服潜在的羞愧、再确认的过程中,来设法建构秩序,并留在秩序当中。

注释:

[1]本文根据2019年8月18日于上海巽汇空间举办的“遭逢美杜萨”展览圆桌对谈整理而成。